新中国典型报道的内在逻辑及其历史轨迹探析

——以《人民日报》70年“榜样”形象流变为中心的考察

俞 凡

(山东大学 新闻传播学院,山东 济南 250100)

观念史研究对于社会文化史、思想史的研究具有重要价值,正如诺夫乔伊所指出的:“有一些含蓄的或不完全清楚的设定,或者在个体或一代人的思想中起作用的或多或少未意识到的思想习惯,正是这些如此理所当然的信念,它们宁可心照不宣地被假定,也不要正式地被表述和加以论证,这些看似如此自然和不可避免的思想方法,不被逻辑的自我意识所细察,而常常对于哲学家的学说的特征具有最为决定性的作用,更为经常地决定一个时代的理智的倾向。”[1]而这对于中国来说显得尤为重要:首先,中国传统中极为强调文化的正统与传承,正所谓“名不正则言不顺,言不顺则事不成”;其次,近代中国是一个激烈动荡的时期,各种不同的思想观念相互交锋碰撞,经历了一次又一次的意识形态建构、解构、再建构、再解构的过程,形成金观涛所谓“打烂的万花筒”的局面。所以,要理解当下中国的思想形态现状,我们必须将目光放至自近代以降的百年风云激荡中,去搜寻那些“仍然存在而且相对稳定的思想碎片”,因为“它们就是当代中国人用于理解现代世界和社会的基本观念。”[2]2

更为关键的是,“观念是组成思想体系(意识形态)的基本要素”,而在主张“去革命化”的学者们看来,自20世纪初开始统治中国80年的革命意识形态已经解体,“今天的年轻人,对爷爷辈经历共产主义理想幻灭的痛苦,对父辈经历阶级斗争后的沉痛反思,已毫无感觉。大多数年轻人或满足于专业追求,或沉浸在消费社会中寻求刺激”。[2]1-2从现实来看,这些论断似乎有一定道理,曾经激励了几代中国人的红色话语体系在当代社会中似乎在逐渐湮灭,而带有强烈的消费主义色彩的话语符号体系却渐成主流。然而,“消费者被作为统计资料,在宣传上不再对他们加以区别的研究机关的图表上,成了用红笔、绿笔和蓝笔加以划分的不同收入的集团”。[3]消费主义的流行与传统革命话语体系的解构不仅没有解决我们的问题,反而使得我国数十年来形成的以马克思主义为基石的意识形态体系遭到了严重的被妖魔化和乌托邦化,成为当前中国面临的信仰危机的重要根源。“这种信仰危机会削弱党的凝聚力、战斗力,影响党员干部在人民群众中的形象和公信力。由此所导致的社会焦虑、戾气横生、片面追求物质刺激、崇尚功利主义等现象,成为当今中国面临的重大挑战”。[4]

习近平总书记指出:“核心价值观是一个民族赖以维系的精神纽带,是一个国家共同的思想道德基础。如果没有共同的核心价值观,一个民族、一个国家就会魂无定所、行无依归。”在中华人民共和国成立70周年之际,重新审视我们曾经走过的道路,对于总结经验教训,继往开来,具有重要的意义。“榜样的力量是无穷的”,通过大众传媒树立各行各业的榜样形象,为人民树立可资模仿的标杆,一直是新中国新闻宣传领域行之有效的重要手段,在很长的一段时间里,这种做法对于凝心聚力,塑造与维护社会主义核心价值观,也具有非常重要的作用。有鉴于此,我们选择了《人民日报》作为分析对象,通过对其70年来榜样形象塑造的历史轨迹进行梳理,试图回答下面三个问题:首先,《人民日报》70年来榜样形象的选择与塑造经历了几个不同的阶段?又呈现出怎样的阶段性特征?其次,这种变化与新中国70年政治、经济、文化大环境的变化间有什么内在的逻辑联系?最后,这一过程是否体现出了“去革命化”的特点?

一 新中国诞生前“榜样”形象的流变

“榜样”一词最初做“模样”之意,宋人张镃 《俯镜亭》诗云:“何妨云影杂,榜样自天成”即为此意[5],其后逐渐引申为楷模、典型等意。“榜样”一词在近代报刊上的出现至少可以追溯到1874年,是年5月23日《申报》在就杨月楼一案复审发表评论时认为此案可“树天下诸县之榜样”。[6]此后,“榜样”在近代中文报刊上的出现渐趋频繁,且基本均采其引申意。但彼时榜样的标准却并无一定之规,任何一家报刊都可以从自己的价值判断出发进行选择,乃至于出现了“嫖客榜样”[7]“戒嫖榜样”[8]。

随着清廷覆灭与共和体制建立,各报刊榜样形象的选择也渐趋严谨,开始逐渐与独立、自由、民主等新概念及男女平等、廉洁高效、公共卫生等新道德相联系。特别是“五四”之后,随着马克思主义学说在中国的传播,“榜样”一词开始逐渐地与苏俄、工人阶级、无产阶级、社会主义等概念联系起来,如称赞蓝宁(列宁)推翻临时政府是“做个榜样给人看”[9],俄国“是我们的榜样”[10],号召中国“劳兵农”把“北方的俄罗斯的劳农兄弟们的榜样学一学”[11],等等。

有意识地利用报刊树立符合自身工作需要的榜样形象,借以引导民众,服务中心工作,是中国共产党在长期的新闻宣传工作中逐渐摸索形成的一条行之有效的工作方法。随着各根据地政权的相继建立与稳固,这种做法开始逐渐成为各根据地报刊的重要工作之一。1941-1947年间,《解放日报》共发表以“榜样”为主题的新闻、通讯、评论等文章147篇,塑造了春耕榜样刘老汉、革命军人榜样张玉清、乡长榜样何向仁、开明士绅榜样李丹生、征粮榜样白正仓等一系列人们身边的榜样形象。此外,其他各解放区报刊也大力开展树立榜样形象的宣传活动,如《冀中导报》树立的支前榜样王诺峰、“解放战士”榜样李远、军属生产榜样刘盛梅;《冀热察导报》树立的生产支前榜样王秀雨、妇女榜样陈凤兰等,都是各根据地著名的榜样人物。这种做法也是中共报刊有别于其他政治势力特别是国民党系报刊的重要特点之一,同样是1941-1947年间,《中央日报》仅有9篇文章以“榜样”为主题,且要么是歌功颂德的颂圣之作,要么是自吹自擂的官样文章,大后方努力生产的农民与工人,前线浴血奋战的士兵将弁,在其间根本难觅踪迹,国共之争的最终结局,似乎由此也可略窥一斑。

二 新中国建立之初《人民日报》上的“榜样”形象

1949年10月1日,毛泽东主席在天安门城楼上庄严宣告了中华人民共和国中央人民政府的成立,中国历史从此掀开了崭新的一页。

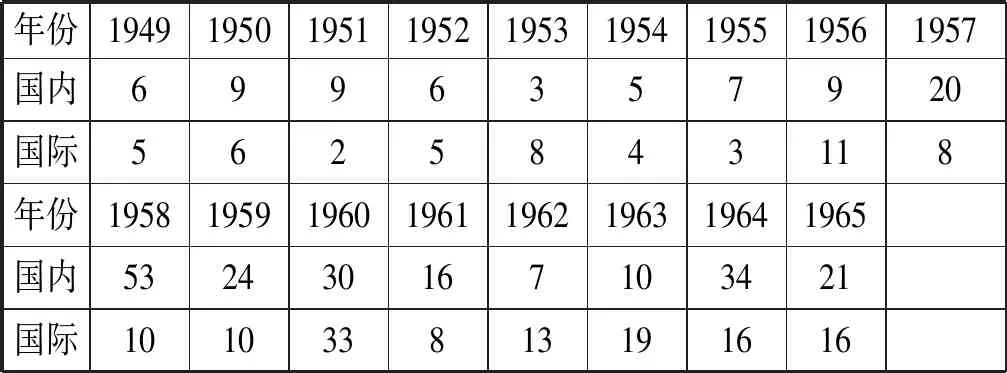

诞生之初的新中国面临着艰巨的任务:对内要尽快稳定和巩固新生的共和国政权,肃清国民党残余势力,同时要努力稳定金融、发展经济,加快工农业建设;对外要维护与加强社会主义阵营的团结,反对帝国主义阵营的势力。于是,尽快凝聚人心,增强政府的社会动员力,便成了新生的共和国政权的当务之急。“任何一个阶级如果不在掌握政权的同时对意识形态国家机器并在这套机器中行使其领导权的话,那么它的政权就不会持久”。[12]掌握了政权的中国共产党人必须尽快建立起自己的意识形态国家机器,将本阶级的意识形态转化为国家及全体民众的意识形态,也就是要完成阿尔都赛所谓对全体国民(或者至少是绝大多数)的“征召”(recruit)与“改造”(transform)的过程,通过大众传媒塑造榜样形象这一已经被充分证明是行之有效的办法,自然地成了主要手段之一。于是,从新中国建立之初,榜样塑造便成了《人民日报》宣传的重要工作之一(见表1、表2、表3)。

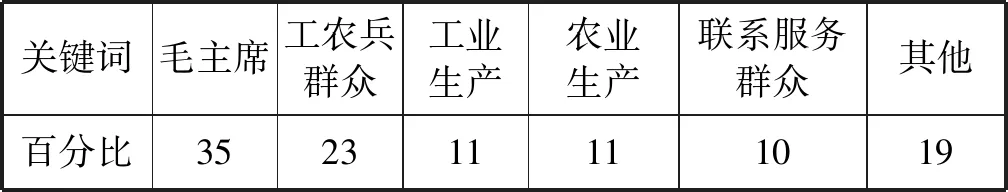

表1 1949-1965《人民日报》标题中“榜样”数量统计(1)统计标准说明:1.仅统计主标题中含有“榜样”一词的文章,如有一篇文章中含有多个人物或事件的,也仅以主标题统计计数为1次;2.文章体裁不作区分;3.所统计的文章中共涉及中外两个主体及两个对象,“国内”仅指主体及对象均为中国或中国人民的情况,其他三种情况均列为“国际”类,后面表2、表3统计标准均同表1。

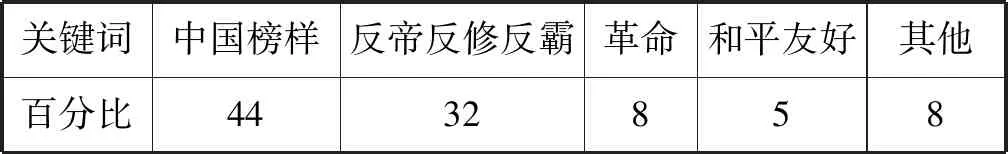

表2 国内“榜样”关键词(2)统计标准说明:此处“关键词”是依据《人民日报》图文版数据库网站http:∥data.people.com.cn/rmrb/检索结果统计得出,即先以标题检索“榜样”关键词,再根据该网站在每条检索结果后标注的关键词按年份进行统计,最后再根据年代进行综合计算,有同类相近关键词则进行合并,如“工业”“工业生产”“炼钢”等均归入“工业生产”;“苏联”“苏军”“苏联人民”等均归入“苏联”,后面表3、5、6、8、9统计标准均同表2。

表3 国际“榜样”关键词

从上表可以发现这段时期内《人民日报》榜样塑造的几个基本特点:

1.就国内“榜样”的数量变化情况来看,从1949至1956年的7年间,“榜样”的数量一直不高,随着社会主义改造的基本完成,1956年9月15日召开的中国共产党第八次全国代表大会上确定了把党的工作重点转向社会主义建设的基本方针,随着社会主义建设事业的全面展开,“榜样”的数量也在1957年陡增至20个,并在次年达到53个,这也是《人民日报》70年间国内“榜样”数量的最高值,这当然与是年开展的大跃进运动直接相关。1958年1月1日,《人民日报》发表题为“乘风破浪”的社论,再次提出15年赶超英国的目标,并进一步提出在此之后要用20年到30年时间在经济上赶超美国的新目标。同年5月党的八大二次会议上正式通过了社会主义建设总路线,“以粮为纲”和“以钢为纲”两大口号在工农业领域被树立起来,大跃进运动正式开展起来。[13]498-499这场以高指标、高速度为基本特点的社会运动需要前所未有的社会动员,在1958年《人民日报》上的53个“榜样”中,有15个与“跃进”或“大跃进”直接伴随出现,而如果把范围放宽到工农业生产领域,则要有43个。此后几年间“榜样”数量虽有回落,但也都超过了前7年的水平。1962、1963两年“榜样”数量进一步回落至与前7年水平相当,这应当是由于三年困难时期之后制定的“调整、巩固、充实、提高”的八字方针与1962年初召开的七千人大会及其后一系列会议确定的对国民经济进行全面调整的路线的原因。1964年发生了三件大事:是年2月5日中共中央发出在全国开展“工业学大庆”运动的通知,8月又开展了“农业学大寨”运动,10月16日,中国第一颗原子弹在罗布泊基地试爆成功,这就为全国人民在工、农、学三条战线树立了三个重要的榜样,也使得1964、1965两年“榜样”的数量再度攀升。

2.就国内“榜样”选择的标准来看,占最大比例的是农业生产领域,其次则是工业生产领域,这当然与当时我国虽然仍是一个农村人口占绝大多数的落后的农业国,但已经开始努力向工业国迈进的现实情况和具体工作重心密切相关。从具体对象选择来看,比较抽象的群体性对象如“中国青年”“老解放区姊妹”“工农红军”等约占1/3左右比例,高级领导(如任弼时)与名人名流(如鲁迅、马伯相)等只是在特殊的时间点(如诞辰、逝世、生日等)偶尔出现,绝大部分对象是普通的工人、农民、士兵、教师等,如“卫生医务人员的榜样”张淑兰、“团结群众克服困难的榜样”崔德泉、“退伍军人农业生产的榜样”余光华、“全面开发山区的榜样”侯廷仁等。这种做法延续了解放区时期的优良传统,这些榜样和他们的事迹就发生在人民大众身边,让人民群众觉得真实可感,从而也就更能激发起他们学习榜样,见贤思齐的信心和决心。

3.就国际“榜样”的数量变化来看,这段时期内的第一个高点值出现在1953年,这也是70年中很少有的国际“榜样”数量多过国内的情况,这是由于这年3月5日斯大林去世,7月朝鲜战争结束,中苏同盟“进入了一个新的发展阶段”,第二个高点值出现在1956-1959年间,这一方面是由于1956年2月召开的苏共二十大上赫鲁晓夫做的关于斯大林问题的秘密报告引发了苏联乃至整个社会主义阵营的剧烈动荡,中国要努力维护社会主义阵营的团结;一方面也是由于苏联在这一时期对华援助达到高峰而使得两国关系空前密切;同时,1957年作为十月革命胜利40周年纪念也起到了一定的作用。第三个高点值出现在1960年,这也是《人民日报》70年间国际“榜样”数量的最高值,此后除1961年略少外,1962-1965年间仍一直处于高值。这其中的原因却颇为微妙:1958年发生的联合舰队、长波电台、炮轰金门以及中印边境冲突等问题使得中苏两国间在包括国际主义与国家主权、“和平过渡”还是革命斗争等原则性问题上分生了重大分歧。在这种情况下,争取“中间地带”成为中国外交工作的一项重要战略任务。“50 年代中期至 60 年代中期,积极支持亚非拉国家争取和维护民族独立的运动是中国政府对外政策的主要内容之一,中国在国际上得到的支持也主要来自亚非拉国家。”[13]418所以在这一时期,国际“榜样”的数量并没有发生太大变化,而在选择标准上却体现出了明显的转变。

4. 就国际“榜样”的选择标准来看,“追随苏联”与“反对美帝”成为这一时期《人民日报》选择国际榜样时的两大中心主题,但其中也有变化:“苏联”主要出现在前期,1949-1959年间占了90%以上,1960年“苏联”仅出现5次,且在其后再也没有出现过;而“反帝”则集中出现在后期,1949-1957年间仅出现5次,且在1952-1956年间并未出现;90%以上的“反帝”集中出现在1958-1965年间。这一时期的第三大主题是“和平”,这一主题的时间分布相对比较平均,但细究之下也颇有意味:1958年之前,“和平”几乎都与“苏联”并列出现,即使是中印、中缅共同发布包含和平共处五项原则的联合声明的1954年与万隆会议召开的1955年也不例外;而1960年全年出现“和平”关键词18次,为历年中最多的一次,但其中仅有一次与苏联有关,其他均为中国与周边国家如缅甸、阿富汗、越南、尼泊尔等国相关。这充分地表现出了中苏关系在这段时期内的变化轨迹:1949年6月30日,毛泽东主席发表《论人民民主专政》,明确提出了新中国向苏联“一边倒”的外交方针,次年2月14日,两国正式签订《中苏友好同盟互助条约》,同年爆发的朝鲜战争更加强了两国的同盟关系,斯大林去世后,赫鲁晓夫出于国际国内两方面斗争形势,迫切地需要中国在政治上的支持,而毛泽东与中共中央出于维护社会主义阵营的团结等方面的考虑,也坚定地支持了他,这就使得双方之间的密切关系一再升温,至1954年赫鲁晓夫访华到1957年莫斯科会议期间达到顶峰。但是,双方的分歧仍然存在,特别是在对国际形势的判断和对“和平过渡”问题的看法上,虽然屡有磋商,但意识形态领域的分歧却无法调和,终至在1960年6月的布加勒斯特会议上将这种分歧公开化,双方关系事实上破裂。在这种局面下,毛泽东和中国共产党人果断地改变了“一边倒”方针,转而寻求重新树立自己在国际共产主义运动中的形象与地位,从国际到国内都要走一条自主发展的道路。

5. 通观这一时期所有的“榜样”,我们可以发现,在其中隐含了一条贯穿始终的红线,那就是爱国主义,正如《人民日报》1953年5月4日纪念五四运动34周年社论中号召中国青年向保尔·柯察金、卓雅、舒拉等“我们最好的学习榜样”学习时所言:

“在这种品质里,爱国主义与国际主义相结合,伟大理想、远大目标与脚踏实地、实事求是的精神相结合,在个人利益服从于集体利益的条件下,没有个人出路与人民前途的矛盾,没有个人兴趣与人民需要的矛盾,没有思想与行动的矛盾。他们的全部生命都为祖国和人民的利益而燃烧,这才叫作全心全意为人民服务。”[14]

在这一时期的几乎所有“榜样”们的行动中,几乎都体现着“爱国”这一主题,无论是支持儿子抗美援朝的焦大妈,刻苦钻研技术的张连步,还是勇斗歹徒的徐学惠,献身农村教育事业的吴志君,他们的事业与业绩,都被归纳到一个共同的主题,那就是热爱我们伟大的社会主义祖国。在共和国诞生之初的十几年里,《人民日报》用来自各行各业的榜样形象,为我们刻画了一个火红的年代,新生的共和国虽然一穷二白,却处处朝气蓬勃,工人努力做工,农人辛勤劳作,学生勤奋读书,军人勇敢杀敌,学者勇攀高峰,这些都是为了同样的目的——热爱祖国、建设祖国。新中国能够在严酷的内外环境中生存下来,并且能在极短的时间里迅速成长,这些榜样以及在他们的鼓舞下行动起来的人民当居首功。

三 1966-1978年间《人民日报》上的“榜样”形象

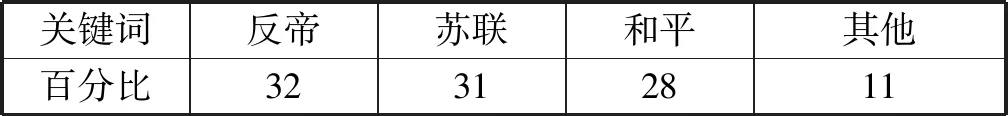

1966-1978年是新中国历史上一段非常特殊的时期,1966-1976年间,中国经历了一场由领导者错误发动,被反革命集团利用,给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱,使党、国家和人民遭到新中国成立以来最严重的挫折和损失,使全国人民艰苦创建的社会主义事业遭到前所未有的浩劫。[15]473十年“文革”,1976-1978年,又经历了粉碎“四人帮”、真理标准讨论、平反冤假错案等重大历史事件,所有这些,都在《人民日报》的榜样形象中得到了反映。(见表4、表5、表6)

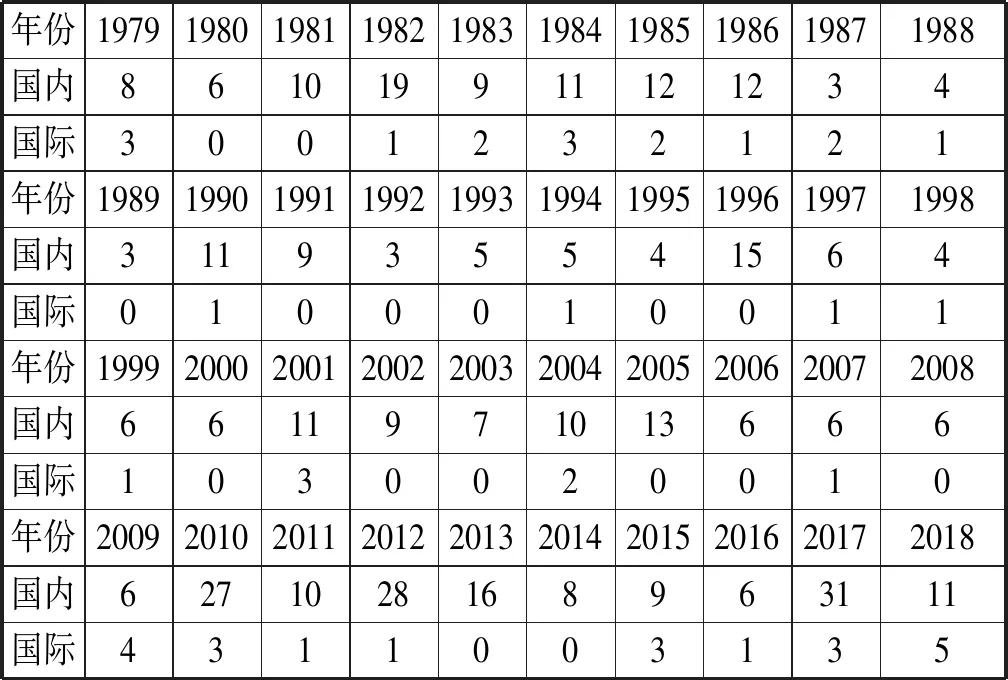

表4 1966-1978《人民日报》标题中“榜样”数量统计

表5 国内“榜样”关键词

表6 国际“榜样”关键词(3) 此处所谓“中国榜样”即中国成为别国的榜样,如《日共革命派同志赞颂毛主席“枪杆子里面出政权”的英明论断,毛泽东军事思想是革命人民争取解放的灯塔,中国人民解放军为亚非拉人民武装斗争树立光辉榜样》(《人民日报》1967年8月5日第5版)等。后皆同。

通过对上述三个表格数据的分析,我们认为,1966-1978年间《人民日报》上的“榜样”形象体现出了如下特点:

1.从数量来看,国内“榜样”在1966、1967两年达到最高值,并且也是70年中的第二、第三高值,此后的1968-1970年间的数量虽然有所下降,但也仍维持在一个较高的水平,这表明了十年内乱之初整个社会迅速而全面地投入其中,并且在接下来的几年里保持了相当的热度。1971年,“榜样”数量迅速减少至只有1970年的一半,并且在此后的几年里一直维持在一个较低的水平上,直到1976年降至只有3个,成为70年来的最低值,这应当是由于发生在1971年的“九一三事件”的影响。这一事件“促使更多的干部和群众从个人崇拜的狂热中觉醒,加深了对‘无产阶级专政下继续革命的理论’及其实践的怀疑,希望以此为契机纠正一些明显的‘左’的错误,多少落实一些党的有关政策。”[13]589国际“榜样”数量变化的趋势与之类似,只是数量下降的趋势更为明显,甚至在1973、1974及1976三年均为0,这更进一步地证明了我们前述的判断。

2. 就这一时期“榜样”选择的标准来看,体现出了非常明显的一元化特征,“毛主席”“毛泽东思想”以及由此而衍生出的“活学活用”“永远忠于”“誓死捍卫”成了统摄一切的符号,国内榜样所选择的对象虽然仍以在各行各业做出杰出贡献的工农兵群众为主,但推动他们做出这些贡献的根本原因,已经从之前的热爱祖国变成了毛泽东思想。这很明显地受到了林彪在1964年11月30日全军组织工作会议上提出的“一定要突出政治”的说法的影响。然而,正如邓小平同志所言:“林彪把毛泽东思想庸俗化的那套做法, ……是割裂毛泽东思想。”[16]这种做法“不仅造成部队学习的简单化、庸俗化、形式主义和实用主义倾向,也助长了个人崇拜之风。”[15]444这种情况在国际“榜样”的选择中表现得更为明显:这一时期的国际榜样中比例最高的便是各国人士称赞中国文化大革命为世界革命树立了光辉的榜样,但事实上,1966-1967年间在外交战线上的极“左”错误,“造成我国与西方国家及周边一些国家关系紧张的局面,使我国的国际形象受到严重损害,外事工作陷于困境。”[13]6051981年6月30日党的十一届六中全会一致通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中指出,1966年5月到1969年4月间,“对毛泽东同志的个人崇拜被鼓吹到了狂热的程度。”[17]这一时期《人民日报》对榜样形象的选择与塑造可谓为这一论断提供了最好的注脚。

3.通过更进一步的分析,我们可以更加明显地看出这一时期政治环境对榜样形象选择和塑造的深刻影响。从国内情况来看,首先表现在“解放军”和“毛主席”这两个关键词在1970和1971年后的急剧减少:1966-1971年间,“毛主席”共出现72次,此后则仅出现3次;而13次“解放军”则全部出现在1969年以前,这显然是由于“九一三事件”的影响。其次表现在“工业生产”和“农业生产”两个关键词的均匀分布,这首先是由于这一时期在工农业领域各自树立起的大庆和大寨这两个重要榜样形象,其次也从一个侧面证明了即使是在十年内乱时期,党中央仍然对工农业生产建设保持了一贯的重视,虽然国家各项建设工作遭到了极大破坏,但仍基本完成了“三五”、“四五”计划,同时取得了包括人造卫星、核潜艇在内的一系列科学技术上的重大突破,[15]610-613这也为后来的经济腾飞奠定了一定的基础。最后则是“科学研究”这一关键词在1978年的首次出现,在此之前《人民日报》曾多次出现过“技术”这一关键词,但所涉及的多是努力技术革新的普通工人和技术人员,科学研究和科研工作者群体从未被提及;这年3月18日,中共中央在北京召开了具有深远历史意义的全国科学大会。邓小平在开幕式上发表重要讲话,提纲挈领地指出:“四个现代化,关键是科学技术的现代化”,这标志着科学的春天的到来,也标志着科研工作者地位的空前提高。这种变化很快反映到了《人民日报》的榜样形象上:7月15日,《人民日报》发表《不畏劳苦勇攀高峰的光辉榜样——马克思怎样写作<资本论>》,以马克思在艰苦条件下坚持政治经济学研究从而写出巨著《资本论》的事例,激励科研工作者“为实现新时期的总任务、为攀登科学的高峰而努力奋斗。”[18]从国际情况来看,“反帝反修反霸”是这一时期出现第二多的关键词,而其具体形象则主要集中在越南和阿尔巴尼亚两国身上,这首先是与中国在这一时期实行的外交路线相一致,同时也反映了中国对越南民主共和国政府抗美战争的支持以及中阿两国在这一时期的特殊关系。

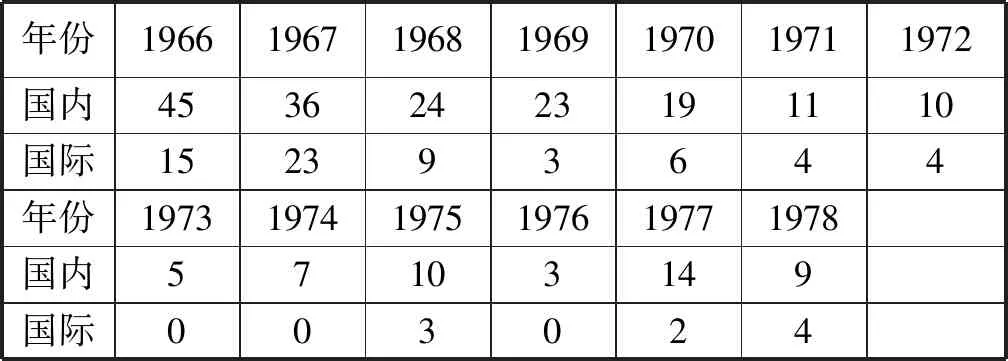

四 1979-2018年间《人民日报》上的“榜样”形象

1978年12月18日到22日,党的十一届三中全会在北京召开,全会决定,从1979年起,把全党的工作重点和全国人民的注意力转移到社会主义现代化建设上来,提出了改革开放的任务。由此,中国开始了从“以阶级斗争为纲”到以经济建设为中心,从僵化半僵化到全面改革、从封闭半封闭到对外开放的历史性转变。[13]655-657从那时起直到今天,虽然国际国内风云变幻,但这一工作方针却始终没有变化。而《人民日报》上的榜样形象也体现出了新的特点。(见表7、表8、表9)

表7 1979-2018《人民日报》标题中“榜样”数量统计

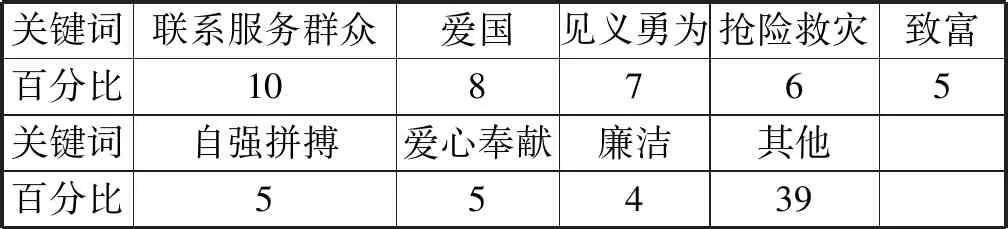

表8 国内“榜样”关键词

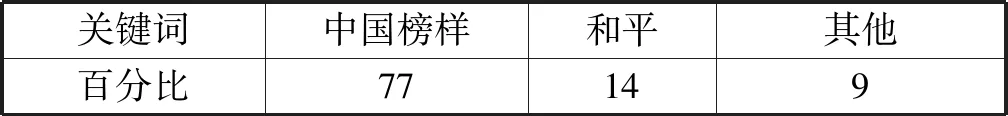

表9 国际“榜样”关键词

1.从数量来看,这一时期国内“榜样”的数量基本维持在较低的水平,大部分年份都在10个左右,仅有的几个例外的年份是1982、2010、2012与2017年,这与同样在大力发展工农业经济的五六十年代大相径庭,这说明原有的那种以通过大众传媒塑造榜样影响社会动员民众的做法已经逐渐被放弃,至少是逐渐被边缘化。但几个高峰年的出现却提供了另外一种解读的意义——除了较早期的1982年可以说是一种习惯的延续之外,剩下的三个高峰年份都是在政府有意推动下出现的。2010年6月30日,《人民日报》以“身边的英雄,学习的榜样”为题发表了2009中国大学生年度人物事迹摘登专题,共报道了高桂保、蔡伟、周福林等14位个人以及长江大学“全国见义勇为舍己救人大学生英雄集体”的光辉事迹;2012年8月2日至13日,又以“身边的感动·时代造就英雄,榜样引领时代”为题,发表了关于北京市公安局燕山分局向阳路派出所所长李方洪、天津公安局消防总队河北支队建昌道中队一班班长孙怀玺、长春公交集团驾驶员傅秀丽等12人事迹的系列报道;2017年6月26日至10月9日,再以“两学一做·榜样”为题,发表了四川省珙县上罗镇副镇长史进洪、新疆和田地区于田县加依乡党委副书记、乡长吾布力喀斯木·买吐送等15人的事迹。这说明了政府似乎已经意识到了这种边缘化存在的问题并试图加以纠正,但与从前常态化的榜样塑造与宣传不同,这时往往采取的是一种运动式的做法,缺少持续性。而国际“榜样”的数量则更是保持在很低的水平,甚至有1/3以上的年份(15年)是0,几乎成了可有可无的部分,这说明了1979年至今的中国主要专注于自身建设,不再像以前那样关注国际事务,这也是邓小平提出的冷静观察、稳住阵脚、沉着应付、韬光养晦、善于守拙、决不当头、有所作为等对外关系指导方针的直接体现。

2.从选择标准来看,这一时期的国内“榜样”首先呈现出一种显著的去意识形态化的特点,其最突出的表现就是诸如“革命”“反帝”“斗争”等革命化意识形态语汇的彻底消失;其次,劳动致富开始成为榜样形象之一,1982年8月31日,《人民日报》第二版报道了皖南山区农民曹允祥科学养鸡带领群众致富的事迹,此后,该报对“致富榜样”的报道便渐成常态。这种变化同样带有时代的印记:1978年底召开的十一届三中全会上,党中央正式做出了把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策。[15]557此后,政治在国家和人民日常生活中开始逐渐退场,经济建设开始逐渐占据社会生活的中心地位,不过耐人寻味的是,与之相关的关键词却并没有在这一时期的《人民日报》榜样形象中成为主角。纵观这一时期的主要关键词组,我们发现,“道德”取代了“革命”成为国内“榜样”形象新的统摄概念,这一点在横跨多个历史时期的榜样形象身上表现得尤为明显。以雷锋为例,作为榜样形象的雷锋在《人民日报》上最早出现于1961年5月5日;1963年10月8日,《人民日报》在第一篇专论学习雷锋问题的社论中便建构了这样一个逻辑:出身贫苦和在革命中翻身的生活经历使他具有了爱憎分明的阶级觉悟,坚持学习毛主席著作又不断提高了这种觉悟,所以他才能具有高度的无产阶级觉悟,也才能体现出“毫不利己专门利人”“奋不顾身忘我劳动”和“勤勤恳恳的实干精神”的崇高的共产主义精神,[19]这也是贯穿了整20世纪60-70年代的雷锋形象的基调。1990年3月5日,《人民日报》社论再论雷锋精神,将其概括为“一种奉献精神,牺牲精神,是共产主义精神同中华民族传统美德的结合”[20],这也是该报在建构雷锋形象时第一次加入道德这一概念。此后,道德逐渐成为雷锋形象的核心概念之一:2003年3月5日《人民日报》社论认为“雷锋精神集中地体现了中华民族的传统美德和伟大的民族精神,体现了共产党人的特殊品格和我们党全心全意为人民服务的根本宗旨”[21];2013年3月3日《人民日报》为纪念“向雷锋同志学习”题词发表50周年的评论员文章中更明确指出:“新形势下深入开展学雷锋活动,……需要整个社会从基本道德入手,从点滴实践做起,通过每个人实实在在践行道德准则,塑造我为人人、人人为我的良好氛围”[22]。

这种转变同样带有深刻的时代烙印:改革开放之初,“经过十年内乱,我们的党风被破坏了,社会风气明显不如以前了,道德水准下降了,极‘左’思潮、无政府主义、极端个人主义、个人迷信以及各种错误的思想行为泛滥开来,对中国社会的发展产生了极大的负面作用。”[15]463-464因此,在拨乱反正的过程中,加强社会主义精神文明建设也成为当务之急。更重要的是,商品经济的发展也带来了种种严重的社会问题——贪污腐败、个人至上、人情淡漠、拜金主义等等,而无论是要建设高度的社会主义精神文明,还是要解决这些问题,都需要从道德上寻找答案。所以道德就成了这一时期《人民日报》在建构国内“榜样”形象时的核心选择——这既反映了这一时期的社会现实与需要,同时也反映出了我们党在发展经济的同时,时刻不忘把树立风清气正的社会风气放在首位的选择。

3.与国内“榜样”选择标准的多元化相反,这一时期《人民日报》在国际“榜样”选择标准上却体现出了鲜明的一元化的特点,那就是“中国榜样”成为最主要的选择,其比例超过77%。同时,与国内选择标准相同,国际选择标准也表现出了鲜明的去意识形态化的特点。这首先表现在“反帝”“革命”等关键词的彻底消失,同时还表现在“中国榜样”的具体问题上——此前的“中国榜样”一般都是指中国成为世界其他国家或地区反帝或是革命斗争的榜样,而这一时期的“中国榜样”则指的是中国成了经济发展或是建设的榜样。而通过更进一步的分析,我们发现,这一时期的“中国榜样”也发生了耐人寻味的变化:80年代的“中国榜样”大多指的是中国成为国家间合作或和平友好的榜样,1994年10月13日,《人民日报》发表了巴西中国文化协会主席埃尔内斯托·席尔瓦的文章“有力的榜样”,盛赞中国取得的建设成就,认为“中国人民建设有中国特色的社会主义给我们树立了一个有力的榜样”,这也是改革开放以来中国第一次以他国建设或发展的榜样的形象出现。此后这种做法渐成常态,称赞中国可为他国榜样的外国人士也从“巴西中国文化协会主席”“俄罗斯友人”等非官方或半官方人士,变成了“联合国副秘书长”“孟加拉国总理”等政界要人与政府首脑。近年来,“中国榜样”又出现了新的变化:2018年5月21日,《人民日报》以“中国为实现可持续发展作出榜样”为题报道了国际人士积极评价习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话的事件;同年6月14日,又以“中国开放与包容给世界树立了榜样”为题报道了由中国国务院新闻办公室、中国联合国教科文组织全国委员会、中国常驻联合国教科文组织代表团和联合国教科文组织,共同举办的首届联合国教科文组织《信使》论坛在联合国教科文组织总部巴黎举办的事件。这两条报道表明,此时的中国已经不再局限于作为某个特定国家或地区的榜样,也不再局限于作为经济发展这一特定领域的榜样,而是要力争成为全世界其他国家发展道路的榜样。正如习近平总书记在十九大报告中所指出的:“中国特色社会主义进入新时代,意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景;意味着科学社会主义在二十一世纪的中国焕发出强大生机活力,在世界上高高举起了中国特色社会主义伟大旗帜;意味着中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展,拓展了发展中国家走向现代化的途径,给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择,为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。”[23]

五 结论

通过前述的梳理,我们可以对本文开篇时所提出的三个问题给出相应的答案:

1.《人民日报》70年来榜样形象的选择与塑造经历了三个不同的阶段,其中,1949-1965年为第一阶段,这一时期《人民日报》选择的国内榜样以在平凡的岗位上做出特殊贡献的工农兵群众为主,国际榜样在前期以苏联为中心,着重凸显苏联对中国的榜样意义,后期则以中国与周边国家建立和平友好关系为中心,着重凸显中国尊重和平友好五项原则的决心。1966-1978年为第二阶段,这一时期《人民日报》所选择的国内与国际榜样都是以突出学习与推崇毛泽东思想为中心,体现出了鲜明的意识形态色彩。1979年至今为第三阶段,这一时期《人民日报》所选择的国内榜样体现出了鲜明的多元化价值观特点,以往带有明确意识形态色彩的爱国、毛泽东思想等主题被相对价值中立的道德所取代,在国际榜样方面,也抛弃了意识形态色彩浓烈的“反帝”“革命”等概念,转而强调中国经济发展成就对世界各国的榜样意义。

2.《人民日报》70年来榜样形象选择与塑造的变化与新中国政治、经济、文化大环境的变化密切相关。从国内榜样来看,虽然选择对象始终是以普通人民为主,但在新中国成立之初需要尽快恢复经济,建立社会主义工业体系的时候,《人民日报》便着力强调他们热爱祖国、努力生产、厉行节约、任劳任怨的特点;“文革”期间,宣传毛泽东思想和“无产阶级专政下继续革命的理论”成为举国上下最重要的议题,而这一时期《人民日报》也就着力强调他们努力学习毛泽东思想,时刻不忘阶级斗争的特点;改革开放以来,经济建设成为新的中心任务,而对外开放也使得中国的价值观体系渐趋多元,而这一时期《人民日报》上的榜样形象也随之变得多元化起来。从国际榜样来看,当中苏关系密切时,苏联便是国际榜样的几乎唯一选择;中苏分裂后,中国开始探索一条符合自身特点的处理国际关系的道路,而国际榜样的选择也随之出现了以我为主的特点;改革开放以来,中国取得了令世人瞩目的经济建设与社会发展的成就,于是中国便有信心,也有资格认为自己可以成为他国发展的榜样。

3.纵观《人民日报》70年来国内与国际榜样形象选择与塑造发展变化的历程,我们认为,其间的确体现出了明确的“去革命化”的特点,这一方面表现在诸如“革命”“反帝”等革命化话语符号的消失,一方面也表现在对一些原本具有明确意识形态价值判断的话语符号进行了去意识形态化的解读,这其中最典型的例子便是“爱国”这一概念。作为贯穿新中国70年榜样的核心概念之一,“爱国”在20世纪80年代之前一直被解读为“热爱社会主义祖国”,而80年代之后,这种解读逐渐变成了“爱祖国”。这种变化是在80年代以后随着经济建设逐渐成为国家与社会的最中心议题而悄然发生的,经过了十几年的发展,到2000年前后逐渐成了一种新的“政治正确”,这也与整个社会消费主义思潮逐渐兴起的趋势相吻合。

(致谢:本文数据处理得到山东大学新闻传播学院硕士研究生王妍慧同学的大力协助,谨致谢意。)