从新出《刘德训墓志》看晚唐历史的几个问题

杜文玉,赵水静

(1.陕西师范大学 历史文化学院,陕西 西安 710119;2.西安电子科技大学 人文学院,陕西 西安 710126)

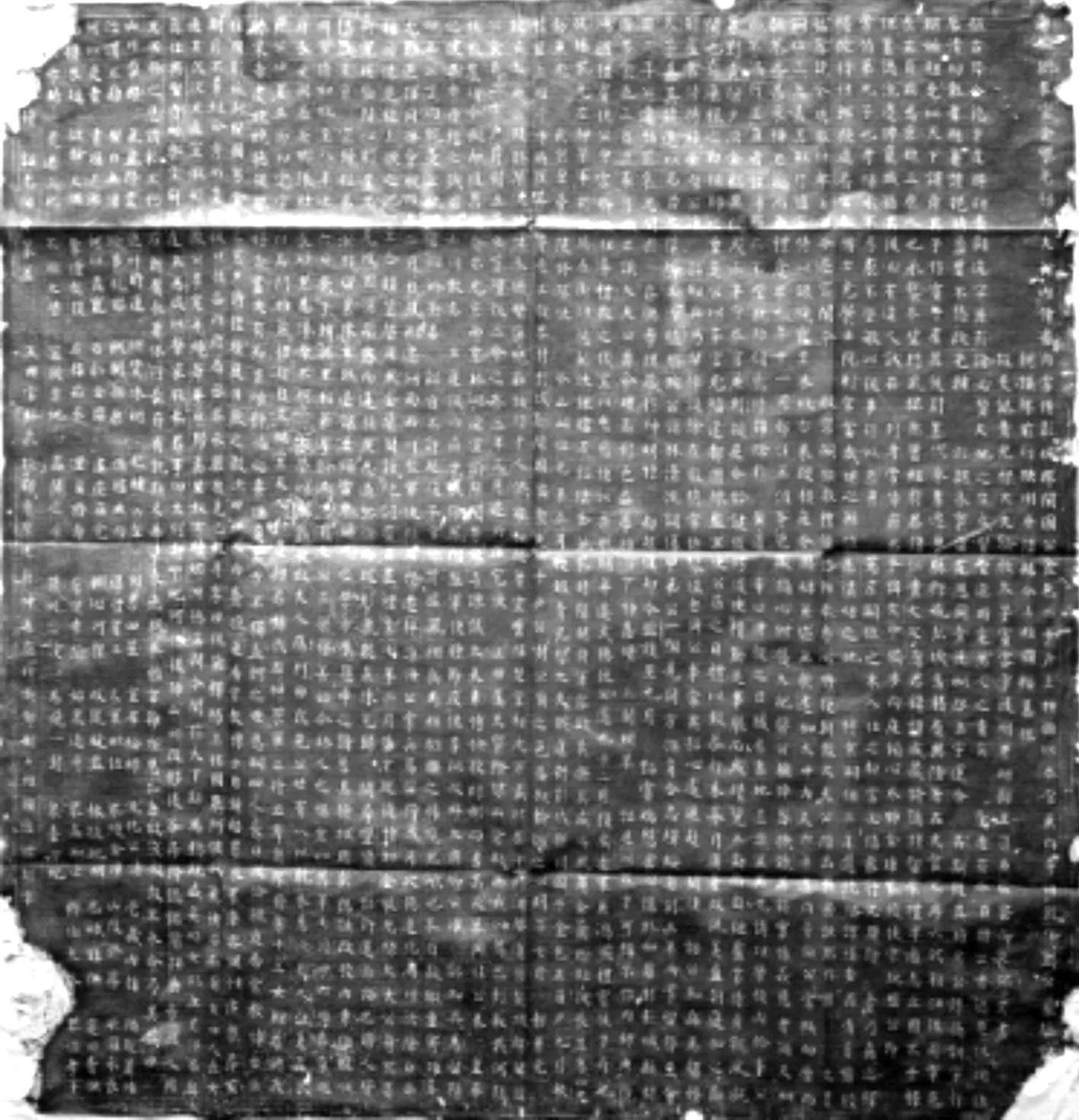

关于晚唐历史的研究,由于武宗以来的皇帝实录皆已亡佚,故两《唐书》的记载详于前期而略于后期,致使学界对这一段历史的研究相对比较薄弱,有许多问题都说不清楚。近年来新出土了不少唐代墓志,其中一些内容牵涉到晚唐时期的历史,《刘德训墓志》就是这样一方墓志。此墓志出土于西安市长安区高阳原,笔者从友人处获得拓片,认为颇有史料价值,故草成此文,以求教于方家。

一 墓志录文

唐故供奉官金紫光禄大夫行内侍省内常侍彭城郡开国公食邑二千户上柱国以本官兼内寺伯致仕刘公墓志铭

朝议郎前行陕州平陆县令上柱国柏暠撰

故吏银青光禄大夫检校太子宾客守陵州井研县主簿兼监察御史邵肃书

振古降今,德才遭时,功贵显达,罕兼有诸,必赞天地之生成,贤智逢时,寔为人之贵矣。圣唐有令臣刘公者,德应休明,位居清切。勋庸显著,谨挹持盈。曾不憗缺,光辅六朝。永禀雷霆,恩同壹德。毗启土宇,运合昌期,获其时矣。公讳德训,字行朗。始祖尧,以天下让舜,其子作宾于虞。其后刘累代豕韦,迁鲁县,祚胤彭城焉。积庆兴隆,著在史官,不序。六代祖仕后周,宰邑长安,自兹为京兆三原人也。承袭本望,门风赫然。曾祖府君讳仁贵,大父府君讳谭,咸藏锋隐羽,智崇礼卑。适志丘园,不干禄位。蓄德流庆,传褒臧孙。其后必有达人,诚在烈考常侍府君乎。讳文中,独步内庭,倾心外物。金璋紫绶,使守统监。公即常侍第九子也。孝悌承家,弓裘不坠。敏以从事,行以立身。宪宗嗣位之末,入仕之初,言必慎密,行必周防,帝乃嘉之。释褐授将仕郎、掖庭局宫教博士、充学士院判官。当盛明之朝,位居清切之地。穆宗嗣位二年,选端恪谨慎,委在清贞。特授枢密院介端、征仕郎、奚官令,迁宫闱令。敬宗嗣位,敷礼谨恪,祇奉专心,特授朝散大夫。公阶品转崇,谦默弥谨。文皇嗣位三年,嘉其敏行慎言,特以银璋宠至朱绂,方来授掖庭令,赐绯鱼袋。无几,遽加太中大夫。六年,迁内寺伯。公官秩向崇而敬恭益甚,采璋已显而执礼愈卑。九年十一月,郑注、王涯等苞藏祸心,俶扰天纪。繄公辅倅密机,镜其诈实。怀奸慝者,触天纲而不漏;行正直者,误汤罗而不沾。既殄顽凶悖,扫除于黄道。帝曰:“侍从之臣,职居密地。迁奖宜异,况俦功劳。”授内给事。公暮对青璅,夕次金貂。至开成三年,守本官兼判掖庭令。钤键伎巧,伇使精勤。是事举而成绩,竞工勤而自继。卢常侍贞观风瓯闽也,有廉服之勤、征师之重,选公以本官充福建都团练监军使。公莅之日,礼以致恭。行未期月,廉著政风,美盈朝庭,加之节制。卢常侍持旄广府,公准诏知兵马留务。旋除左散骑常侍黎埴,自同公事,常异私心,遽追赴阙,复诏公知兵马留务。天子嘉其能,选以名臣太仆卿王源植。琅瑘公儒林清流,词场甲第。公一相见,同方抚育,合志缉绥。自到三年,两掌留务。至会昌三年,公遭酷罚,哀思闻于睿听,孝理感于神明。特敕起复,却令监护。至九月,诏赏端悫,居心慎终如首,封彭城县开国男,食邑三百户。期月,授正议大夫。公爵命转高,封邑益厚,推心下物,嘉绩上闻。明年,诏追以公才可称尔,作内坊典内、鸿胪礼宾使。公守宫卿之任,导礼敬之仪。宣以惠慈,怀以柔服。明年,迁武德使,公选也。十二月,换威远军、兼鸿胪礼宾使,才升也。旋赐紫,充左神策军副使、兼左街功德副使。银珰左貂,怀金拖紫。时杨开府军容钦义,乐其盛倅,风应金兰,舍短从长。其年四月敕,兼充武宗皇帝山陵修筑使。今上嗣位年五月,授银青光禄大夫,俄进封彭城县开国子,食邑五百户。九月,敷礼圆丘,祇行侍卫,旌其部署,表其敬恭,封彭城县开国侯,食邑一千户。公封公侯之邑,益加输诚之心。明年七月敕,兼充懿安太后山陵修筑使,谨慎永固,坚筑绝薪。旋领千人修雍和殿,鲁灵层构,楚室初成。万载壮居,千门洞启。进封彭城郡开国公,食邑二千户。爵封五等之首,礼效三命之恭。三年三月,迁内庄宅使。上曰:“属天宝际,禄山背叛,西戎以为己利,取我河县,收我农功。今拟却复旧疆,命尔充京西、京北巡边宣谕点阅等使,与谏议大夫韦博、检校刑部尚书高承恭同往。”公奉皇华之使,具申丹恳之诚。图写山川,敷奏王庭。从内庄宅使除凤翔监军使。时节度使李玭征拜太府卿,公准诏知兵马留务。四年,公丁内亲忧,上疏让官,以终荼毒。诏旨不许,起复本官,依前监凤翔兵马。杜相国之拥旄巴岷也,本自鬷嘏,重寄雄藩,尤难选择,同抚膏腴。六年二月,自凤翔迁剑南西川监军使。杜左揆迁拜淮海,公掌兵马留务。三月,政德连化两川。次除白丞相司徒,是镇上腴之地,一至合韵笙磬,同风金兰。间谍绝词,宾主尽礼。至七年二月落下,起复特加金紫光禄大夫。公身然负荷宠赐极阶,心则至思先殁。因濡霜露而遘腹疾,志过柴泣而致形羸,数表陈乞归阙寻医,优诏许还。上路之时,人皆堕泪。至京宣归私第,日渐弥留。累陈章疏,退让至频。当申赐几之荣,方展悬车之请。厚其禄秩,用彰撝谦。改授内寺伯致仕,内常侍如故。至八年正月六日,薨于辅兴里私第,享龄五十有七。公巨荣禄,善始令终,人之福矣。以其年七月廿六日葬京兆府长安县居安乡张杜村长砂里高阳原,不祔大茔,以契龟从。故夫人雁门田氏,先公廿有八以就木焉。次夫人江夏孟氏,前公廿有五即以窀穸。咸以高门雅丽,礼行自天。继室夫人弘农县君杨氏,右神策军正将、左率府郎将第十三女。松萝倚茂,榛栗告虔。婉娩听从,琴瑟好合。昼哭有节,岂唯穆伯之妻;抚育义方,不独孟轲之母。息嗣四人,长曰从俭,掖庭局宫教博士、上柱国、彭城县开国男,食邑三百户。诗礼趋庭,日严之教;次曰从人,内养、掖庭局宫教博士。自钟酷罚,哀累栾容,毁性疾羸,葬前期月,不幸短命,秀而委霜;叔曰从益,内府局丞。恭承严教,克己致身;季曰从粲,释褐上柱国。泉阿俟试,气冲石函。有女四人,长女适王氏。次女适宣徽副使严公。季寔年纔蕣华,日归蒿里。叔女续姻,淑德玉润,令闻于天下,斯为懿亲盛矣。幼女比丘尼,法名契真,住兴圣寺,幼乐空寂,识达无为。咸以罄家敬奉葬事,仰天何诉,叩地何依。后防山川改移,陵谷升降。志铭前迹,垂芳后人。用思罔极之恩,请彰不朽之石。勋庸永著,休行长存。有托斯文,无才表德。既奉雅旨,难拒恩知。垂假浅微,敢不承命。乃其词曰:

山川孕粹,氤氲降灵。德叶时运,翊赞休明。光辅六圣,侧禀四星。宣布纶綍,流化公清。苞藏内构,祸起萧墙。泾渭不杂,坚白无伤。给事纠谬,瓯闽抚康。鸿胪典内,导礼宾王。天军毗佐,紫绶金璋。山陵修筑,厥图永长。何以是贵,青璅夕郎。何以是宠,右貂金珰。遽迁庄宅,辍巡河湟。岐陇统监,振提纪纲。巴岷镇抚,寔曰膏腴。鹏抟展翅,欲翰天隅。夺情起复,疾构茹荼。运至椿寿,景促桑榆。始寒退身,众高知止。穆伯夫人,柴泣孝子。□□六时,荒迷三祀。不祔大茔,筮从吉地。高阳之原,樊川之涘。马鬣一封,泉台万纪。

□□□□待诏毛伯贞篆盖。

玉册官昭武校尉守京兆府神通府折冲都尉上柱国强琮刻字。

二 墓志所反映的几件史实

墓主刘德训为宦官身份,其名不见于史籍记载,可能与其政治地位不是很高有关。其墓志记载的几件史实可补史籍记载之疏略,具体情况如下:

据志文载,墓主于太和六年(832),升任内寺伯。接着又说:“(太和)九年十一月,郑注、王涯等苞藏祸心,俶扰天纪。繄公辅倅密机,镜其诈实。怀奸慝者,触天纲而不漏;行正直者,误汤罗而不沾。既殄顽凶悖,扫除于黄道。”众所周知,甘露之变发生在这年十一月二十一日,主谋者为郑注、李训,志文却提到王涯,而未提李训之名。事发这一日,宰相“王涯徒步至永昌里茶肆,禁兵擒入左军。涯时年七十余,被以桎梏,掠治不胜苦,自诬服,称与李训谋行大逆,尊立郑注。”[1]卷245《旧唐书》本传亦载:“仇士良鞫涯反状,涯实不知其故,械缚既急,搒笞不胜其酷,乃令手书反状,自诬与训同谋。”又曰:“涯之死也,人以为冤。”可知王涯确实未参与此事,之所以将其写入墓志中,乃是因为其为首相之故。志文说:“繄公辅倅密机,镜其诈实。”似乎刘德训事先已侦知李训等人密谋,其实是夸大之辞。墓主所任内寺伯,职责是“掌纠察宫内不法,岁傩则莅出入”。[2]卷47《百官志二》而郑注、李训等为外朝官,其密谋必不在宫内,刘德训如何能够侦知。如果说其事先已知密谋,仇士良等大宦官就不会冒险前往左金吾仗院察看甘露了。既如此,为什么志文还要大书墓主在这件事上的功劳呢?史载:仇士良发现金吾仗院有伏兵后,“士良等奔诣上告变。(李)训见之,遽呼金吾卫士曰:‘来上殿卫乘舆者,人赏钱百缗!’宦者曰:‘事急矣,请陛下还宫!’即举软舆,迎上扶升舆,决殿后罘罳,疾趋北出。训攀舆呼曰:‘臣奏事未竟,陛下不可入宫!’……训攀舆呼益急,上叱之,宦者郗志荣奋拳殴其胸,偃于地。乘舆既入,门随阖,宦者皆呼万岁。”[1]卷245在这场激烈的争斗中,墓主刘德训很可能也参与其中,只是史籍疏于记载而已,否则志文就是凭空编造了。不仅如此,事后墓主还得到了提升,志文说:“帝曰:‘侍从之臣,职居密地。迁奖宜异,况俦功劳。’授内给事。”即从七品下的内寺伯升为从五品下的内给事了。不过有一点需要关注,即“行正直者,误汤罗而不沾”一句,就是说有些人虽然受到冲击,但并没有受到牵连,如禁军“入黎埴、罗让、浑鐬、胡证等家及贾耽庙”,[2]卷179《李训传》却没有伤及其性命,事后也免遭其祸。其中浑鐬“为百骑所捕,苦辨乃免”[2]卷155《浑瑊传附鐬传》这一句话就是指虽受到冲击而未株连的这些朝臣。

关于唐朝宦官任留务,暂掌军权之事。众所周知,唐朝自实行藩镇制以来,凡节度使缺任,通常以节度副使或者行军司马任留后,代掌军权。但是在唐后期却出现了以监军宦官为留务的情况,据志文记载:“卢常侍贞观风瓯闽也,有廉服之勤,征师之重,选公以本官充福建都团练监军使。……卢常侍持旄广府,公准诏知兵马留务。”查吴廷燮《唐方镇年表》卷六,会昌元年(841)至六年(846),卢植任福建都团练使,故这里所谓卢常侍即指卢植。卢植调任广州后,即以墓主刘德训知兵马留务。不久,朝廷“旋除左散骑常侍黎埴,自同公事,常异私心,遽追赴阙,复诏公知兵马留务。”这是墓主第二次知福建兵马留务。随后朝廷又“选以名臣太仆卿王源植”任职于福建。志文接着记载说:“自到三年,两掌留务。至会昌三年,公遭酷罚,哀思闻于睿听,孝理感于神明。特敕起复,却令监护。”可知从会昌元年至三年内,福建换了三任都团练使,即卢植、黎埴、王源植,然上引《唐方镇年表》却说从会昌元年至六年,均由卢植充任此职,墓志所载可补其疏误。

大中三年(849)三月,墓主升为内庄宅使。不久,“从内庄宅使除凤翔监军使。时节度使李玭征拜太府卿,公准诏知兵马留务。”志文又曰:大中“六年二月,自凤翔迁剑南西川监军使。杜左揆迁拜淮海,公掌兵马留务。”所谓杜左揆,指杜悰,其于大中三年(849)至六年(852)任剑南西川节度使。[3]卷6其调任后遂由墓主知兵马留务。这年四月甲辰,“以邠宁节度使白敏中为西川节度使”。[1]卷249志文亦曰:“次除白丞相司徒”。以宦官充任兵马留务的这种现象并不仅仅反映在刘德训一人身上,另据宦官《高克从墓志铭》载:其在文宗开成时期任夏州监军,“抚绥五年,两任留务。”[4]大中006另一宦官《梁克翰墓志》曰:其在武宗会昌时期任桂管监军,“其于留务两知矣”。[4]会昌018这说明早在大中之前就已存在这种情况了。只不过大中时期的情况更为普遍一些,因为除刘德训外,宦官《孟秀荣墓志》亦载:其在大中三年任振武麟胜等州监军,也曾充任过知兵马留务。[4]大中035宦官每次充任兵马留务的时间虽然不长,然皇帝频频把诸镇兵权交给监军宦官执掌,这一现象的出现,是皇帝对宦官高度信任的表现,也是唐后期宦官势力膨胀的一种反映。

唐宣宗大中三年(849),唐朝从吐蕃手中收复了三州七关之地。在前一年,张义潮已驱赶吐蕃敦煌守将,收复了瓜、沙二州,并遣高进达赴长安报捷。[5]2这些是唐后期对吐蕃获得的最大胜利,从而极大地鼓舞了宣宗恢复西北失地的信心。这件事在这方墓志中也有所记载,志文曰:“三年三月,迁内庄宅使。上曰:‘属天宝际,禄山背叛,西戎以为己利,取我河县,收我农功。今拟却复旧疆,命尔充京西、京北巡边宣谕点阅等使,与谏议大夫韦博、检校刑部尚书高承恭同往。’公奉皇华之使,具申丹恳之诚。图写山川,敷奏王庭。”刘德训任京西、京北巡边宣谕点阅等使之事,不见于史籍记载。从“巡边宣谕点阅”等使名看,他们不仅代表朝廷巡视了这些新收复的地区,而且还代表皇帝抚慰这些地区的军民,点阅户籍、军队,这些都是唐朝对这些地区行施管辖权的一种表现。从“图写山川”一句看,显然是出于了解山川地理,为以后更进一步的军事行动做准备。

二是专业的路径。构建了“数据分析—核实调研—信息专报—问责处理”的完整工作链条,理顺了从宏观数据到具体案例,再到政策建议的工作逻辑。同时,注重将金融监管与部门预算监管、转移支付监管、资产监管、外债监管等财政监管工作有机结合,通过数据共享、情况通报、联合监管等方式,加强与金融监管部门和地方财政部门的监管合作。

关于唐朝收复三州七关之事,《册府元龟》记载说:“宣宗大中三年正月丙辰,泾原节度使康季荣奏,吐蕃宰相论恐热以秦、原、安乐三州及石门等七关之兵民归国。”[6]卷20《帝王部·功业》可知吐蕃宰相论恐热于此年正月降唐,于是才有了刘德训等人三月的巡边之举。然而《资治通鉴》却载:此年六月,“泾原节度使康季荣取原州及石门、驿藏、木峡、制胜、六磐、石峡六关。秋七月,丁巳,灵武节度使朱叔明取长(安)乐州。甲子,邠宁节度使张君绪取萧关。甲戌,凤翔节度使李玭取秦州。诏邠宁节度权移军于宁州以应接河西。”(1)《资治通鉴》卷248唐宣宗大中三年七月。《册府元龟》卷二○也记载了这些军事行动,只是把李玭进驻秦州写在了八月。《新唐书》卷十八下《宣宗纪下》所载与上引《册府元龟》同,并记载了宣宗所颁优抚三州七关军民的制书。既然论恐热已经降唐,又何来康季荣、朱叔明、李玭等人分别取三州七关之举。当是论恐热降唐后,直到数月后,这些唐军才分别进驻了这些地区。如是这样,则刘德训等人代表唐廷接收在前,康季荣等率军进驻在后,从史书书写的角度看,刘德训等人之举更加重要,理应写入史籍,却漏而未书,反倒把康季荣等人率军进驻之事大书特书,这是唐代史官对史料取舍不当的表现,也许是《宣宗实录》未修成,宋人宋敏求补修之书缺漏较多,致使这一史实湮没无闻了。志文又曰:“从内庄宅使除凤翔监军使。时节度使李玭征拜太府卿,公准诏知兵马留务。”当是刘德训巡边回京后不久,宣宗由于其熟悉这一带的情况,于是命其出任凤翔监军使,节度使李玭同年回京任太府卿,刘德训遂兼任了兵马留务。

唐武宗于会昌六年(846)三月去世,志文曰:“其年四月敕,兼充武宗皇帝山陵修筑使。”又曰:“明年七月敕,兼充懿安太后山陵修筑使,谨慎永固,坚筑绝薪。旋领千人修雍和殿,鲁灵层构,楚室初成。万载壮居,千门洞启。”志文所说的“懿安太后”,指宪宗元妃、穆宗之母郭氏,其为郭子仪孙女,驸马都尉郭暧与升平公主之女。穆宗尊为皇太后,敬宗尊为太皇太后,文宗、武宗都对其尊礼有加。宣宗虽为宪宗之子,却是庶出,其母郑氏为郭氏侍儿,两人有宿怨,故宣宗待郭氏之礼薄。最主要的原因是,宣宗怀疑宪宗被宦官所弑,郭氏母子是幕后主谋。关于郭氏死亡的原因,《新唐书》《东观奏记》均有记载,大意是说郭氏郁郁寡欢,欲跳楼自尽,被左右拦住,宣宗大怒,是夕太后暴崩,后一书还专门指出此“上志也”。[7]卷上明确说郭氏之死与宣宗有着直接的关系。正因为如此,当群臣主张将郭氏合葬于宪宗景陵时,宣宗坚决不同意。但是从这方墓志记载看,宣宗不仅命刘德训为其山陵修筑使,而且“谨慎永固,坚筑绝薪”,即其墓不仅坚固,而且还采取了防火措施。这就说明郭氏毕竟是五朝太后,宣宗虽不愿其与宪宗合葬,但在陵墓规格上不得不按礼制要求办,以杜绝时人议论。这一记载可以稍补史籍记载的不足。

至于刘德训主持兴建雍和殿之事,史籍亦有记载:“大中元年二月,敕修百福殿院八十间。其年七月,敕亲亲楼号雍和殿,别造屋宇廊舍七百间。”[8]卷30《杂记》这段记载文意不明,另据记载:大中二年八月,“神策军奏修百福殿成,名其殿曰雍和殿,楼曰亲亲楼,凡廊舍屋宇七百间,以会诸王子孙。”[9]卷18下《宣宗纪下》志文说刘德训率千余人兴修此殿,结合这些记载,可知其所率的乃神策军。大中元年二月是下令兴修的时间,次年八月建成,而且是“鲁灵层构,楚室初成。万载壮居,千门洞启”。说明建筑是十分壮丽豪华的。志文的这一记载可以补充史籍记载的两点不足:一是关于雍和殿的具体情况,二是补充了主持兴建者的姓名。需要指出的是,此殿位于西内太极宫内,宋敏求《长安志》载:“百福门门内曰百福殿,宣宗改雍和殿,内又有亲亲楼。”原注:“诸王会宴之所也”。[10]卷6

三 志文记载的几种职官

志文曰:“明年,诏追以公才可称尔,作内坊典内、鸿胪礼宾使。”所谓明年指会昌四年(844)。关于内坊,本指太子东宫的宦官机构,典内为其长官,从五品下,史载:“典内掌东宫閤门之禁令,及宫人粮廪赐与之出入。”[9]卷44《职官志三》开元二十七年(739),将内坊划归内侍省,成为其下辖的一个局,由于内侍省下辖诸局的长官皆称令,典内亦改为令。关于这一点,《新唐书》也明确说:“改典内曰令,置丞”。[2]卷47《百官志二》因其他诸局皆置有丞,作为局的副职,内坊改为局后当然也不例外。不过成书于开元二十六年的《唐六典》,所记载的内坊是置有丞的,此时内坊尚未改隶内侍省。这样就产生了一个问题,即《新唐书》所记的内坊改隶内侍省后始置内坊丞一事,就值得怀疑了。需要说明的是,《旧唐书·职官志》所记的内坊确实没有置丞。根据这些史料判断,唐前期内坊确未置丞,但也不是开元二十七年设置的,而应是在《唐六典》成书前的某个时期增置的。此外,《新唐书》所记的改典内为内坊局令一事,也值得怀疑,因为唐代宗大历六年(771)四月,“以典内董秀为内常侍”。[1]卷224可见此时仍称典内。大历十二年(777)四月,唐朝改革百官月俸制度,其中提到“太子典内”每月15贯文。唐德宗贞元四年(787),中书门下奏改百官月料,典内增加到30贯文。[8]卷91《内外官料钱上》另据宦官《许遂忠墓志》载:其于大和二年(828),“除内坊典内”。[4]大和024墓主刘德训也于会昌四年(844)任典内。这些史料均说明开元二十七年虽然将内坊改隶内侍省,但内坊的正、副职并非改名或者增设,《新唐书》的记载有误。

关于鸿胪礼宾使,唐长孺先生曾经做过研究,认为是唐内诸司使之一。[11]253-254然有两个方面尚未论及,一是礼宾院设在何处?二是鸿胪礼宾使的职级以及职能的变化情况。关于第一个方面,《旧唐书·宪宗纪下》载:元和九年(814)六月乙未,“置礼宾院于长兴里之北”。《唐会要》卷六六《鸿胪寺》和《册府元龟》卷一四《帝王部·都邑二》所载亦同,唯宋敏求《长安志》记为元和五年[10]卷7,显然有误。礼宾院的初置时间应该不是元和九年,因为《唐会要》载:“(天宝)十三载二月二十七日,礼宾院,自今后宜令鸿胪勾当检校。”[8]卷66《鸿胪寺》说明礼宾院的设置应在天宝以前,但没有记载其置于何处。另据徐松《唐两京城坊考》记载:长兴坊,“礼宾院:院在坊之北街,元和九年六月置。按院即礼会院,自崇仁坊移此。”[12]卷2徐松认为礼宾院原在崇仁坊,此时移置长兴坊,正确与否,尚待进一步考证,但其认为礼会院就是礼宾院,显然是错误的。此院原为长宁公主宅,开元十九年(731),其自愿割其宅之西,置礼会院,专门用来作为公主、郡主、县主出降时举办礼仪的场所,而礼宾院却是专门接待诸国诸族首领与使者的机构,二者性质完全不同。且礼会院隶属于司农寺,礼宾院隶于鸿胪寺,所属机构也不相同。礼会院在建中元年(780)还为乱离以来将近30年,未出嫁的11位县主举办过规模较大的婚礼。[9]卷150《德宗诸子传》元和七年(812)十二月,“左拾遗杨归厚以自娶妇,进状借礼会院,贬国子主簿分司。”[9]卷15下《宪宗纪下》杨归厚之所以被贬官,乃是因为礼会院为皇室宗族举办婚礼的场所,并非为臣僚所用,其此举为谮礼行为,故不得不给予惩罚。这就说明直到唐后期礼会院性质仍未改变,与礼宾院决不可混为一谈。

鸿胪礼宾使既为内诸司使,充使者自然都是宦官,唐长孺先生仅提到了鱼朝恩与田绍宗二人充任过此使,其实唐后期充任过此使的宦官还有很多,列举如下:元和初,李辅光充任此使。[13]元和083元和八年(813),王某“拜鸿胪使掾佐”,长庆四年(824),迁鸿胪礼宾副使。[4]大和025宝历初(825),刘弘规任此职。[14]别集卷6大和三年(829)十一月,刘渶浰充任此职。[4]会昌008会昌四年(844),墓主刘德训任此职。咸通中(860-874),刘中礼任此职。[15]如此之多的宦官都充任过此职,说明这一使职自设置以来,长置不废,直到天祐元年(905)被废为止(2)《唐会要》卷七九《诸使杂录下》载:“天祐元年四月敕:今后除留宣徽两院、小马坊、丰德库、御厨、客省、閤门、飞龙、庄宅九使外,余并停废。”。

鸿胪礼宾使在唐朝众多的内诸司使中处于何种地位?史籍中并无明确记载,为了搞清楚这一问题,必须从碑志所记载诸位担任此职的宦官升迁过程分析其地位的高下(3)由于上面已经将诸位担任过此职的宦官墓志与神道碑出处一一说清楚了,故下面引用这些资料时不再标注出处,直接加以引用。。众所周知,在内诸司使中以左右神策护军中尉与两枢密使地位最高,合称“四贵”,地位仅次于四贵的是南、北院宣徽使,这一切都是毫无争议的。再略低的使职便是飞龙使、军器使、弓箭库使,这三种使职孰高孰低,尚无法论定,可以视为地位大体相当的使职。在以上这些使职之下的其余使职的地位如何排列,是一个很复杂的问题,当另外撰文探讨,这里仅就鸿胪礼宾使的地位进行简要的分析。《李辅光墓志》曰:“乃充鸿胪礼宾使,又转内弓箭库使。”《刘弘规神道碑》载:“寻除内宅使、鸿胪礼宾等使。……迁左神策军中尉。”可知此职与内庄宅使地位相当,但明显低于神策中尉。《刘渶浰墓志》:“大和三年八月,又迁飞龙副使。……至当年十一月,又迁鸿胪礼宾使。”《刘中礼墓志》:“拜鸿胪礼宾使……转閤门使……移右神策军副使……授总监使,加内常侍,充内外五坊使,加内侍。后为内坊典内,转军器使。”刘中礼担任此职后,虽然多次充任其他使职,却并没有使用“迁”字,表明这几种使职的地位大体相当,不过其是本官升至内侍后才充任军器使的,说明军器使还是要略高于鸿胪礼宾使。再据《刘德训墓志》:“作内坊典内、鸿胪礼宾使。明年,迁武德使,公选也。十二月,换威远军、兼鸿胪礼宾使,才升也。旋赐紫,充左神策军副使、兼左街功德副使。”其任鸿胪礼宾使后再迁武德使,表明此职略低于武德使。从以上资料看,鸿胪礼宾使的地位确实略低于飞龙使、军器使、弓箭库使、武德使等使,与内庄宅使、閤门使、总监使相当。

至于鸿胪礼宾使职能的变化,笔者已有专论涉及,认为至唐后期已经改为外交出使为主,兼掌外来贡品的收受与价值估定以及安排使者觐见皇帝,外事接待则改由客省使负责。[16]46

关于武德使,笔者已有专门研究,就不多说了。对上面所引志文中的“换威远军、兼鸿胪礼宾使,才升也”一句,需要稍加分析。威远军是驻扎在长安的禁军之一,分为左右营,属于南衙系统,天祐二年(905)正月,“威远军宜停废,其所管兵士,便隶六军。”[8]卷72《京城诸军》左右威远军使也称左右威远营使,通常由士大夫或武官充任,凡宦官任职于威远军者,均为其监军使,故刘德训实际上担任的是威远军监军使,这一点笔者已有专门论述。[16]威远军本来隶属于鸿胪寺,故多有鸿胪卿兼任其军使者。唐德宗建中元年(780),“以鸿胪寺左右威远营隶金吾。”[8]卷66《鸿胪寺》然从刘德训任其监军使,并兼鸿胪礼宾使的情况看,很可能在会昌年间又将威远军改隶鸿胪寺,或者改隶于鸿胪礼宾使。因为刘德训早在会昌四年已充任过此职,次年升任武德使,即不再担任鸿胪礼宾使,却又于同年十二月改任威远军监军使,并兼鸿胪礼宾使,一身而任两个使职,表明威远军与鸿胪礼宾使之间存在着密切的关系,这一变化很可能就发生在会昌五年(845)十二月。

四 关于墓主家族的情况

墓志撰者柏暠之名亦不见于史籍,在唐开成石经的题名中有其名,署名为“将仕郎、守秘书省正字、臣柏暠校勘兼看书上石官。”[17]卷5《唐国子学石经》这是开成二年(837)时的情况,至撰写这方墓志的大中八年(845)时,其散官已由将仕郎升至朝议郎,职事官由正字升为平陆县令。从柏暠能够参与《开成石经》校勘工作看,其文字水平应该是相当不错的。书志者邵肃亦不见于史籍记载,从“故吏”二字看,当是墓主的部下僚属,从其所任的井研县主簿之职看,很可能是墓主任剑南西川监军使时的僚属。为墓志篆盖的毛伯贞,其为唐后期有名的篆书家,其所篆写的碑志大量地见于记载,既称“待诏”,当是常在宫中行走。刻字者强琮既为玉册官,亦属于宫廷人员。从这些情况看,墓主虽然地位不是十分显赫,亦是深受皇帝宠信之人。

墓主的曾祖刘仁贵、祖父刘谭,均未入仕。其父刘文中是一位宦官,“金璋紫绶”,且官居常侍,可见地位之尊贵。唐代宦官凡地位尊贵者多有养子,如是阉儿往往送入宫中充当小宦官,墓主释褐之初,即授宫教博士、学士院判官,说明其从小受到过良好的教育,不然是无法胜任这些职务的,同时也证明其父权势甚大,否则不可能升迁如此之速。

志文说墓主“光辅六圣”,是指宪宗、穆宗、敬宗、文宗、武宗、宣宗等六位皇帝。其历任枢密院介端、奚官令、宫闱令、掖庭令、内寺伯、内给事、内坊典内、内常侍等内廷职官;其充任的外廷职官有福建、凤翔、剑南西川等镇监军使以及武宗山陵修筑使、懿安太后山陵修筑使、京西京北巡边宣谕点阅使等官;其历任的内诸司使有鸿胪礼宾使、内庄宅使、武德使、左神策军副使等职;其散官最高为金紫光禄大夫,正三品;勋官为上柱国,视正二品;封爵为开国郡公,正二品,食邑二千户。虽然未至极品,然亦是很多人企望而不可得的地位了。

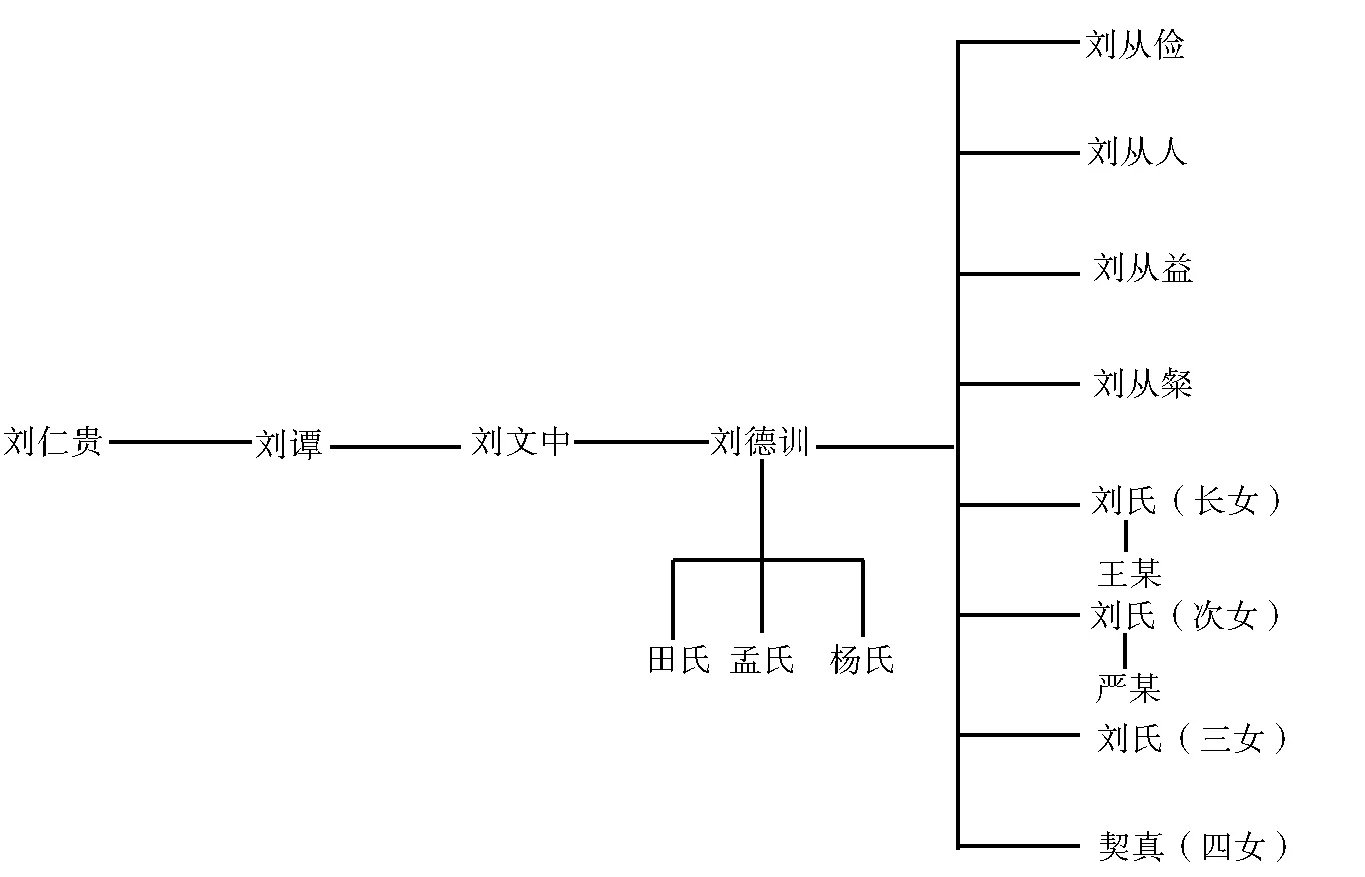

墓主刘德训一生三次娶妻,即雁门田氏、江夏孟氏、弘农县君杨氏。唐代宦官娶妻非常普遍,再娶者也不乏其人,三娶者虽有之,但毕竟不多见。墓主共收养了四子四女,这个数量在唐代宦官中也是比较多的。其长子刘从俭、次子刘从人,皆任宫教博士,说明他们的文化素质较高。三子刘从益,任内府局丞。以上三人皆为宦官身份。四子刘从粲,“释褐上柱国”,即刚入仕不久,尚未担任职事官,不过从宦官多送养子入宫的情况分析,其可能也是一位小宦官。墓主长女适王氏,不知其夫身份;次女适“宣徽副使严公”,这位严公当是宦官身份,这也符合唐代宦官家族之间相互联姻的状况。三女早亡,四女出家为尼,法名契真,入兴圣寺。此寺位于长安通义坊内,“高祖潜龙旧宅,武德元年,以为通义宫。贞观元年,立为尼寺。”[8]卷48《议释教下》由于兴圣寺所具有的皇家性质,故在长安诸寺中地位颇高。唐睿宗景云二年(711)八月,因兴圣寺中一棵柿树,“天授中枯死,至是重生,大赦天下。”[9]卷7《睿宗纪》可见其在皇帝心目中的地位之尊贵,刘德训之女能在此寺中为尼,也说明其政治能量颇大。

附墓志拓本:

附世系图: