二语听说过程中的“理解”和“可理解”

张小兰,王在高

(安徽交通职业技术学院 航海系,安徽 合肥 230051)

听力理解训练是提高学习者二语水平的重要手段之一。在二语教学实践中,不同水平的二语使用者对不同的听力语料可能存在两种临界的状态,即“可理解”和“理解”。西方学者称前者为“intelligibility”,后者为“comprehensibility”。本文从话语理解的认知过程探讨二者的区别和联系及其对二语听力课程设计和教学资料制作的指导意义。

一、话语理解的认知过程

听说是人类话语生成与理解最普遍的一种形式。现代语言学家从语用学、心理学、信息学,甚至从医学等多领域研究听力理解的认知过程,其中最显著的成果之一是英国著名语言学家卡特福德的语言转换理论。近年来,我国学者对他的理论的译介与研究不断涌现,他的话语理解模式解释了话语理解的认知过程。

话语理解不仅与说话者传递的言语信息有关,而且与听话者的认知心理密切相关。卡特福德认为,语言和语境两个因素可能增加或减少话语理解的阈值,前者指语言符号的选择、发音和结构形式等,后者包括肢体语言和听话者的语言文化背景和经历。在话语生成的过程中,说话者首先选择适合语境的语言形式,包括词汇、语言结构和声觉符号的选择,然后用说话者习惯的目标语语言准则和肢体语言实施话语。在话语实施过程中,词汇发音不正确可能导致话语信息的遗失或曲解,从而影响听话者对话语的理解。在话语理解的过程中,听话者首先要正确识别听到的语言形式,然后把识别的语言符号与话语背景相关联,用目标语的话语准则理解话语。这个过程涉及匹配听到的声觉符号与他(她)脑中存储的符号系统和语言背景知识的能力,如果匹配失败,话语理解的正确性将受到影响。

二、话语的“可理解”与“理解”

卡特福德解释了话语理解的认知过程,区分了说话者和听语者两端的认知活动,却忽略了两个常见的语言现象:有时听话者能完全识别单个声觉符号串,却无法融会贯通,得其要义;有时听话者并未完全识别个体声觉符号,却能领会理解说话者的意图,也就是说从说话者的话语生成到听话者的话语理解并非线性和不可逆的过程,这个过程中存在话语“可理解”与“理解”两个既有区别又有联系的临界和可逆状态。

从语言输入与输出的角度看,二者的主体不同。“可理解”指的是说话者的话语被理解的程度,而“理解”是指听话者对自己理解话语难易程度的评估。也就是说,“可理解”的主体是说话者,即语言输入者,可以是本族语,也可以是目标语的使用者,说话者控制话语的有效性和可理解性,说话者的语音、语调、语速、表达方式与内容甚至是肢体语言会对“可理解”的程度产生一定的影响。“理解”的主体是听话者,即话语信息的接受者,在二语习得领域,一般是指目标语的学习者。听话者控制话语理解的结果。听话者对话语理解的程度,不仅与话语的“可理解”程度相关,同时与听话者对目标语的熟练程度、对语境的把握能力以及认知的水平和能力密切联系。

从话语理解的层次来看,二者的主体都是听话者,但理解的程度不同。“可理解”是指听话者识别个体词汇和话语的能力,“理解”是指在给定的语境听话者理解话语意义的能力。语言交际是个复杂的过程,有时“可理解”增强了“理解”的程度,即听话者识别了个体词汇之后,理解了话语意义,此时“可理解”与“理解”是正相关;有时听话者精确识别说话者传递的每一词汇,却无法把握话语意义;有时听话者遗漏了说话者传递的部分信息,但仍然能理解话语意义。“可理解”并非“理解”的先决条件,二者之间并非正相关。话语的可理解性高并不代表被理解的程度高,而被理解程度高的话语并非意味着可理解性高。从这个意义上说,卡特福德把识别语言形式和话语理解作为理解语言意义的两个认知处理过程是值得商榷的,从“可理解”到“理解”并非是线性的。

三、卡特福德话语理解模式的整合

从以上的分析可以看出“可理解”和“理解”之间的区别和非线性关系。Wafa[1]引进“自上而下”和“自下而上”两个概念补充卡特福德从识别词汇到理解话语的认知过程。从信息加工的角度看,“自上而下”的信息加工方式从高层次的图式和背景开始,预测、推测、筛选、吸收或同化输入信息,并以抽象化的结果结束;“自下而上”的理解方式从最具体最低层的图式的示例化开始,从具体到抽象,自下而上进行,以高层次或较抽象的图式的示例化或形成而结束[2]。

本族语使用者和非本族语使用者,甚至不同水平和层次的非本族语使用者之间,话语理解的认知过程是不同的。本族语使用者更倾向于使用自上而下的认知方式。在日常交际中听话者即使没有识别说话者所有的词汇信息,但能根据语言背景文化猜测话语意义;相反,非本族语使用者,尤其是初级水平的非本族语使用者,则倾向于使用自下而上的认知方式。由于缺乏背景文化知识和词汇量,非本族语的听话者注意力集中在个体词汇上,再匹配脑中存储的背景文化知识和词汇,进行话语理解;而对水平较高的非本族语使用者来说,尽管其话语理解过程相对复杂,但仍以自下而上的策略为主,只是相对初级水平的非本族语使用者来说,其对目标语的词汇、语法形式相对熟练,注意力集中在词汇与背景文化和语境的匹配上,而非个别词汇的识别上。当无法完全识别个体词汇时,水平较高的非本族语使用者能够转向自下而上的策略,从背景知识和语境入手,推测语义特征,进而在词汇和语法形式上找到证据。

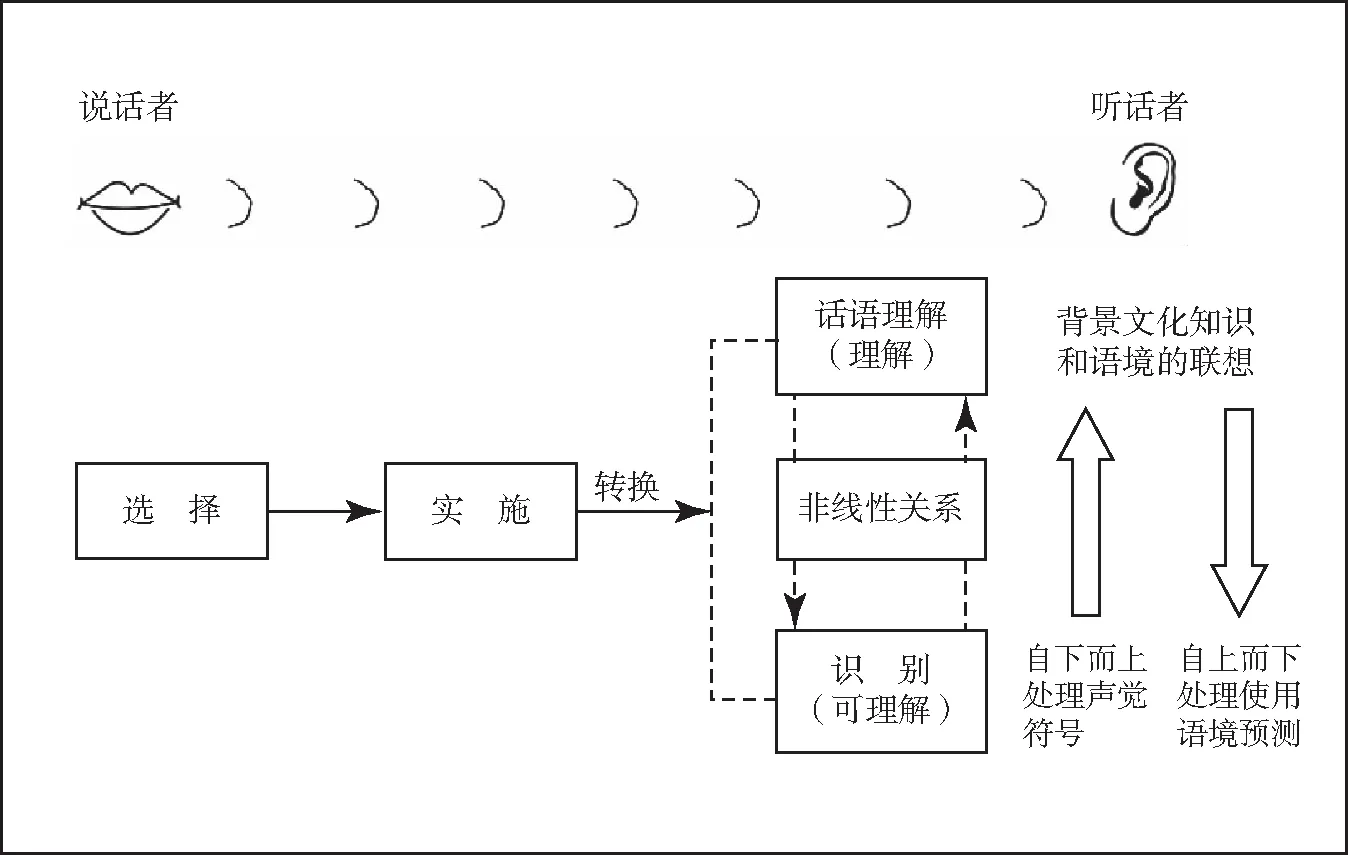

Wafa对卡特福德话语理解模式的整合如图1所示。

图1 整合后的话语理解过程

整合后的话语理解模式显示了听话者对说话者所传递的信息并非总如整合前的模式所示,先识别词汇后理解加工,还可以忽略识别个体,从语境和背景知识入手,借助肢体语言自上而下地理解话语。新模式解释了“可理解”和“理解”之间由于话语理解认知方式不同所产生的区别,也展现了二者之间的非线性关系。

四、“可理解”与“理解”关系在二语听说教学实践中的应用

探讨二语听力理解的认知过程以及“可理解”与“理解”的关系,是为了更好地运用理论指导我国的二语听力教学实践。

首先,在课程设计方面,教师要对学生的二语水平展开总体评估,了解学生话语理解的认知特点,在此基础上明确教学目标。当教学目标是识别个体词汇时,教师应提高话语的“可理解”性;当教学目标是话语意义理解时,教师可以引导学生采取自下而上的策略,在“可理解”的基础上联系语境,借助肢体语言辅助话语意义理解。当然,“理解”是比“可理解”更高层次的认知过程。教师要遵循知识和技能的循序渐进规律,当学生的“可理解”提高到一定程度后,引导学生采取自上而下的策略理解话语意义,把听力教学从词汇、句子层次转向语篇层次。

其次,在教学资料选编方面,要因学生而异。根据维果茨基的“最近发展区”理论,教学内容难度略高于学习者的认知水平,有利于激发学习者的认知兴趣。当学生的二语水平较低时,教师应选编“可理解”程度高的听力语料,先帮助学生构建二语词汇和背景文化知识,继而鼓励和引导学生使用自上而下的话语理解策略;当学生的二语水平较高时,听力语料的选编应侧重自上而下认知思维的训练,提高语料的情境性和观赏性,带给学生美学感受。

最后,话语“可理解”程度高并非意味着“理解”程度高。随着全球经济一体化程度的加深,带着各自母语腔调的人用同一种语言进行工作和生活交流的现象越来越常见,也就是说,尽管说话者选用的词汇或发音不太恰当或标准,但特定的语境能使听话者推测出说话者的意图,从而证实说话者传递的信息。这种互动能促进交际双方调整语言沟通,促进语言习得。因此,在二语课堂教学中,教师应加强训练学生采取自上而下的认知方式进行话语理解,鼓励学生用二语进行互动,尽量避免频率过高的语法和发音纠错。

五、结语

教师对话语理解认知活动和过程的理解会对听力教学实践产生影响。本文以卡特福德话语理解模式为依托,分析了二语听力理解中听懂个别单词,但无法理解话语以及没听出个别单词却能理解话语这两种语言现象,提出并区别了话语“可理解”和“理解”两个概念,在此基础上,引进“自上而下”和“自下而上”两种认知方式来整合卡特福德话语理解模式,进一步阐述了话语“可理解”和“理解”的非线性和正相关关系。话语“可理解”和“理解”的区别和联系对二语听说教学实践具有一定的理论指导意义。