“一村一品”视角下构建云南少数民族竹文化特色村落的探讨

辉 宇,辉朝茂

(1.云南师范大学文理学院,云南 昆明650226;2.西南林业大学,云南 昆明650224)

1 国内外“一村一品”研究现状

1.1 “一村一品”模式内涵

“一村一品”模式于1979年起源于日本大分县,后在多国实践和运用。“一村一品”经济以当地资源优势、区域优势和自然人文优势为基础,以满足市场需求为目标,发展当地特色主导产品和产业。其特点是实现资本、劳动力、技术等要素的集中投入,整合优势,树立品牌,实现规模产业化经营,旨在提高农产品的加工率和生产率,提高当地资源利用率和转化率,最终达到经济效益和社会效益的双重指标。

1.2 国外“一村一品”模式的研究现状

目前,学术界针对“一村一品”的研究主要包括以下各类主题(表1)。各类文献对国外“一村一品”模式的研究主要集中于日本和泰国,因为这两个国家在“一村一品”实践的时间和成效上具有典型性(表2)。除这两个典型的国家之外,还有学者对菲律宾、蒙古和巴拉圭的“一村一品”运动做了研究,这些国家也基本借鉴了日本的经验。

表1 “一村一品”各研究主题的文献统计表Tab.1 Research topics on“OVOP”

表2 国外“一村一品”模式Tab.2 Foreign"OVOP"modes

1.3 中国“一村一品”研究现状

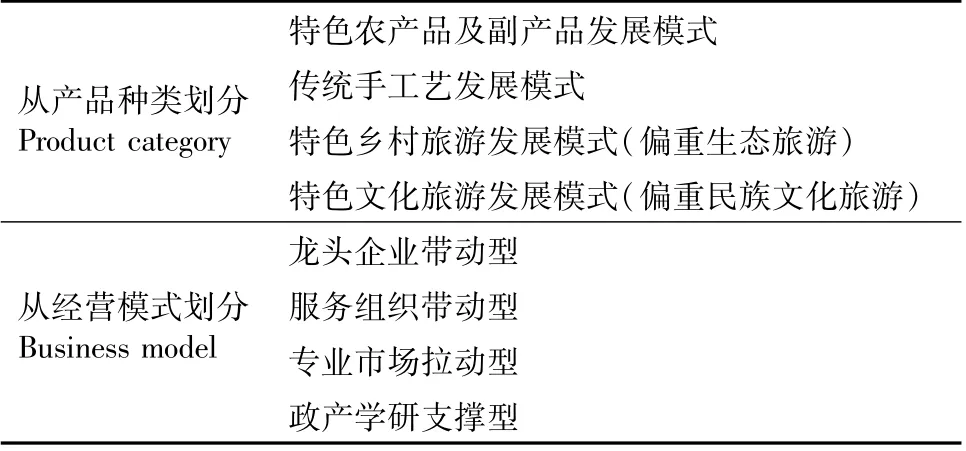

在对国外优秀的“一村一品”模式经验借鉴的同时,中国通过自身探索发展出不同的模式,带动了当地经济发展,各类学者对此有丰硕的研究成果(表3)。总结来看,中国“一村一品”模式主要集中于农副产品和个别种类的传统手工艺品开发,没有明显针对具有当地少数民族文化特征和内涵的特色产品。而学术界立足于类似云南省这样的“少数民族大省”的“一村一品”模式研究更少。东部地区出现了大量的二、三产业和外向型农业专业村镇,中西部地区出现了许多种养业等专业村镇。目前,全国已有17个省(区)市建立了发展“一村一品”的工作机制,主要代表地区有江西、湖北、山西、江苏、浙江、吉林、河南、黑龙江、上海、四川等。

表3 中国“一村一品”主要发展模式Tab.3 Main development modes of"OVOP"in China

2 云南“一村一品”模式现状

云南地处西南边陲,区位优势和生态优势非常明显,优质茶叶、咖啡、鲜切花、野生菌、甘蔗、烟叶等农产品生产具有得天独厚的地理条件和气候,为发展“一村一品”奠定了良好的自然基础。按照农业部统计要求,2009年底,云南省初步形成了45个“一村一品”专业乡镇和464个专业村,其中专业村涉及农户37.71万户,占全省的乡村农户数的4.07%。专业村经济总收入93.38亿元,其中主导产业总收入(产值)达56.49亿元,占专业村经济总收入的60.5%。实践证明,“一村一品”已成为云南构建和谐社会、建设社会主义新农村的一个亮点,是促进农民增收的有效途径。其主要特点表现在如下3个方面:

第一,主导产业多元化发展,专业村类型突出。随着云南省农业产业化的深入推进,各地积极培育一批市场潜力大、区域特色明显、附加值高的主导产品和产业。如普洱、版纳、临沧等地的普洱茶;文山的辣椒、三七;呈贡、通海、元谋等地的蔬菜、花卉等特色产业蓬勃发展,质量、效益与规模同步增长,市场竞争力明显提高,已成为当地农村经济发展和农民增收的新亮点,带动了广大农民大幅增收。各地专业村主导产业类型日趋丰富,涵盖粮食、油料、蔗糖、烟叶、蔬菜、花卉、茶叶、水果、畜禽、水产、林业等多个产业。目前全省形成的专业村以蔬菜瓜果、茶叶、林业、生猪养殖、烤烟及甘蔗专业村较多,依次为65、51、50、48、39、38个。

第二,多种农业品牌随“一村一品”活动快速发展。全省涌现了一批“特色竹乡”“蔬菜之乡”“三七之乡”“辣椒之乡”和“魔芋之乡”等。宣威火腿、文山三七、丽江雪桃、富源魔芋、昭通天麻、苹果和蒙自石榴等特色产业发展势头良好,知名度和竞争力日益增强,已成为当地农村经济发展的主导产业和农民增收的主要渠道。

第三,“一村一品”促进休闲、观光农业及特色旅游产业蓬勃发展。随着“一村一品”的发展,全省各地纷纷以农产品为主举办各种旅游节、美食节等宣传活动,如菜花节、杨梅节、石榴节及香蕉节等,既促进了农业农村经济的发展,又促进了休闲农业、观光农业的发展,带动了相关产业的发展。如昆明市呈贡县斗南村委会是全省有名的花卉生产专业村,多年来,围绕该村花卉产业建立起来的斗南花卉交易市场交易规模逐年扩大,给相关产业带来了商机,围绕该市场相继入驻斗南村的花卉、农资经营等相关企业达1 000多家,直接、间接带动了全省近20余万花农走向致富的道路,并解决了4 000余位下岗职工及失地农民的就业岗位。同时以花为媒,以花为景,每年到市场参观、旅游的国内外游客达20多万人次,给旅游业带来了商机,推动了花卉文化旅游的发展,也带动了周边相关服务产业的发展,有效解决下岗职工和失地农民就业问题,拓宽了广大农户的增收渠道。

3 构建云南少数民族竹文化“一村一品”特色村落的重要意义

3.1 响应国家“一带一路”战略,扩大省际间和国际间人文交流

根据习近平总书记提出的“一带一路”建设思路,在未来很长一段时间之内,中国的新型区域经济合作机制的发展将遵循丝绸之路和海上丝绸之路的地理区域,以运输通道为纽带、以互联互通为基础、以多元化机制为特征、以打造命运共同体为目标。中国西南少数民族地区正处于“一带一路”建设重点地区,少数民族竹文化属于珍贵的物质文化遗产和精神文化遗产,挖掘和发展少数民族竹文化,属于“一带一路”建设中关于社会与人文合作机制的范畴,打造和加强以少数民族竹文化资源为旅游资源和产品的跨文化旅游等形式的人员流动及文化交流是云南省响应“一带一路”战略的重要组成部分,对于扩大国内省际间和国际人文交流有重大意义。

宁德时代(300750):主要逻辑有:1)市占率突飞猛进,未来强者恒强。过去几年中游锂电厂日子并不好过,但公司逆势增长,2015年公司市占率仅有15.3%,2017年达到27%,而到了2018年前11个月已经超过40%。锂电池现在是双寡头垄断格局,未来会是强者恒强的格局、

3.2 发展特色旅游文化产业,助推云南文化强省建设

根据云南省政府发布的《云南省人民政府关于加快特色小镇发展的意见》,到2019年全省将建成20个全国一流的特色小镇,“特色”二字主要聚焦特色产业和新兴产业,而云南是多民族省份,民族文化多元化是其主要特征和发展价值,竹文化作为云南省少数民族文化的代表,本身就为打造特色小镇提供了良好的先天条件。如果能将少数民族竹文化充分挖掘和利用,做到产业化、规模化和差异化,全面开发包括西双版纳、德宏和临沧等典型少数民族竹文化地区的优势竹类资源、独特产品和特色产业,将是云南省经济发展的一个新的增长极。

3.3 保护和继承云南少数民族文化,发展区域创新旅游

云南省地域条件得天独厚,少数民族善于种竹育竹用竹。各族人民在这片土地上经过长期的生活和生产实践,酝酿出五彩缤纷的竹文化物质财富和精神财富,各族人民的生活与竹子密不可分,对竹子的利用遍及各少数民族的历史、文学、音乐、绘画、民居、民俗、农业生产等方面。云南省少数民族竹文化多样性可分为竹生态文化多样性、竹民居文化多样性、竹饮食文化多样性、竹用具文化多样性和竹精神文化多样性,因此从某种意义上可以说,云南的民族文化就是竹文化。云南省拥有包括白族、哈尼族、傣族、拉祜族、佤族、纳西族、景颇族、德昂族、独龙族等15个特有的少数民族,每个民族均有自己独特的种竹育竹用竹的竹文化展现方式。少数民族生活于得天独厚的自然环境之中,善于种竹育竹用竹完全是生产生活日常所需,只要真正实现少数民族地区竹产品开发产业化,就能够保护好这种少数民族的生活区域,保护其生活方式和创造的文化结晶,结合创新的发展思路和当地的具体情况,对竹文化产物长久保存和永续开发。

在此基础上,当地政府、旅游部门可以弘扬云南少数民族竹文化为主题,设计相应的竹文化特色旅游产品,推出一系列竹文化特色旅游产品。例如,结合旅游者对少数民族节庆、歌舞等文娱活动的渴求和对少数民族民俗风情的好奇心理,开发竹民俗风情游产品,让旅游者到此看竹园、住竹楼、吃全竹宴、观竹舞、听竹乐、过竹节日、购竹工艺品等,享受一条龙的竹特色文化旅游的服务。通过开发竹民俗风情游产品,也可以带动竹文化旅游沿线景观景点及竹类商品的生产与购买,竹歌舞娱乐、竹楼住宿的兴旺,为旅游地带来良好的经济效益。

3.4 利用和发展新型植物资源,促进区域生态文明建设

竹子易发易长、生生不息,竹类资源已成为当前一种低碳、新型的植物资源。而中国西南地区是中国少数民族分布最为密集的地区,也是少数民族竹文化最为丰富多彩的地区。云南省地处亚洲3个完全不同的自然地理结合区域,东侧与东亚季风区域半湿润的热带和亚热带相连,南侧和西侧与南亚次大陆和中南半岛的亚洲热带季风区域相接,西北侧则与青藏高原相连,呈现出多样化的多种竹林生态景观。同时,由于水系纵横,高山阻隔,也使该地区成为世界上竹子种类最多、生态竹林和天然竹林最丰富的地区之一。正因如此,少数民族因地取材,利用各种竹材取材便利之宜,发展孕育出丰富多彩的竹文化物质财富和精神财富,给竹林生态文化产业开发创造了优厚的自然条件。少数民族在平时的生产生活的日日劳作中对竹子万般依赖,也决定着他们很注重对竹类资源的保护和培育,这就意味着少数民族典型竹文化区域的生态文明建设程度较为可观。少数民族竹文化得以被孕育,是基于丰富的竹类资源,智慧的少数民族懂得只有因地制宜的保护竹类资源,爱竹种竹护竹育竹,他们才能拥有取之不尽用之不竭的生产生活资源。因此,在典型的少数民族竹文化区域,竹林长势茂盛,树木郁郁葱葱,生态保护和建设情况较为良好。因此,利用和发展竹类这种新型植物资源,能够促进区域生态文明建设。

4 云南少数民族竹文化“一村一品”特色村落模式构建

4.1 模式构建的关键问题

(1)云南少数民族竹文化特色村落“一村一品”模式的构建。云南少数民族竹文化特色村落“一村一品”模式,应使构建的竹文化特色村落在经济发展的带动方面既符合“一村一品”的要求,又具有对少数民族特色文化的发掘、传承和保护的功能。

(2)云南少数民族竹文化特色村落构建的影响因素分析。对云南少数民族竹文化特色村落构建的可行性分析,是要对“一村”和“一品”这2个概念相关的影响因素进行界定和调查。如地理位置、竹类资源、竹文化遗产、人口、职业、从事与竹文化产品相关工作的人口比例以及竹文化产品收益在全村收入当中的占比、可开发竹文化产品的类型、特色、生产模式等。

4.2 模式构建的基本思路

本模式的构建可以通过对案例地的实地调查,收集该地竹类资源分布、种植和利用的相关数据和信息,调查其发展“一村一品”几个重要主体的具体发展情况,将乡村、特色竹产品、少数民族竹文化、竹产业4者结合起来,探讨该地构建少数民族特色竹文化村落的可行性。在此过程中,总结出云南乡村特色竹文化产品“一村一品”发展的创新模式,为中国西部少数民族地区实现精准脱贫和“一带一路”伟大发展提供参考。

4.3 云南少数民族竹文化“一村一品”特色村落模式构想

云南省多地竹类资源丰富,少数民族文化独特,有深厚的特色竹产品制造和开发基础,可选择有代表性和发展潜力的地区村落进行研究,力图发扬当地少数民族传统竹工艺,进行竹品种和竹产业的开发与研究,使构建的竹文化特色村落在经济的带动方面既符合“一村一品”的要求,又具有对少数民族特色文化的发掘、传承和保护的功能。

该模式(图2)可总结为“23332”,即“两个突出优势的识别塑造”“三个重要利益相关者的协同合作”“三个重要途径”“三个主要功能的输出”和“两个统一”。总结来说,云南特色竹文化村落“一村一品”模式是,通过对一村、一品这两个突出优势的识别塑造,由3个重要利益相关者的协同合作,共同创造三个重要实现途径,完成对三个主要功能的输出,实现两个统一。

图1 云南少数民族竹文化特色村落“一村一品“模式构建思路Fig.1 Construction idea of"OVOP"modes of minority bamboo culture villages in Yunnan

图2 云南少数民族竹文化特色村落“一村一品”“23332”模式设想Fig.2 "23332"model assumption on"OVOP"in Yunnan minority bamboo culture villages

“2”——“两个突出优势的识别塑造”:一村+一品一村 对具有气候地理等区位优势条件,适合竹类资源生长的地区的典型村落进行发掘和利用。围绕核心优势资源培养能够塑造“一品”的竹文化产品开发的优势人力资源,如竹类培育者、竹类手工艺品生产者、竹笋制品生产者,以及民族竹文化推广者一品 突出选定村落竹类产品的特色优势,将商品属性和民族文化有机开发与结合,从创新的角度讲,是要开发特色竹产品的特色文化优势、生产过程的工艺优势、与旅游接待相关的服务优势,以及对全新商业模式的探索“3”——“三个重要利益相关者的协同合作”:农户+企业+政府村民 竹文化特色村落“一村一品”模式的根本是竹类资源的不断种植与培育,对于这种可持续发展的思路最好的践行,是充分发动村民的积极性,在竹类培育专家的指导下,能够户户合作,保证优质竹产品原材料源源不断的供应。在此基础上,村民也可增加价值创造的角色,从单一的竹类资源种植者向多重身份转变,如在竹产品加工制造企业的雇佣带领下,成为特色竹产品的制造者和营销者,甚至经过培训实践,进一步成为特色竹文化传承者企业 企业在产品流通和价值创造中扮演重要角色,企业本身具有的创意构思、生产制造、推广营销和品牌塑造的功能,应在云南特色竹文化村落“一村一品”的构建中发挥强大的带动作用。一方面,企业可以从产品功能定位和塑造的角度,找到特色竹产品开发的更多组合,拓展特色产品的种类和功能;另一方面,企业可以发挥人力资源发掘和利用的职能,对当地村民进行培训,使其成为合格的手工业者或产品制造者,为产品生产销售,特别是对扩大就业岗位、乡村扶贫等方面做贡献政府 政府在特色经济发展中起到宏观指导、监督和扶持的作用。对于有突出区位优势和开发潜力的地区,政府可以对其进行经济、人力资源等特殊政策扶持,帮助其迅速定位发展目标、创办特色企业。同时,政府也是促进相关企业和当地村民联结合作的重要纽带。另外,政府有效实施对企业特色产业发展的扶持政策,可有助于招商引资,扩大市场“3”——“三个重要途径”:竹文化资源界定、竹类资源培育、竹文化产品设计竹文化资源界定 云南竹类资源和少数民族文化众多,在开发特色产品之前,最重要的问题是对竹文化资源的界定,即要回答:待开发的特色竹文化是什么?这种特色竹文化有多大的认同和传承价值?围绕这种特色竹文化构建的核心资源是什么?这种特色竹文化资源是否可以转化为具体的产品形式和品牌符号?竹类资源培育 在竹文化资源界定之后,要考虑的是创造持久发展和利用该资源的条件,对于特色竹文化村落来说,所有有形和无形的产品价值或文化价值都以可见的竹类资源为发展基础,因此竹类资源的科学培育和利用是可持续发展的关键竹文化产品设计 产品的种类很多,对于竹文化产品而言,既包括有形的可储存的竹工艺品或其他形式的实体特色产品,也包括无形的需要个体传承的各种文化艺术形式。要能够利用“一村”的资源对“一品”进行成功塑造,必须在产品设计环节体现创新和差异化,才能实现产品的品牌塑造和传播。在这一环节需要考虑的问题是:如何在发掘特色竹文化产品的过程中实现转型发展,既体现文化的民族性、特殊性,使这种文化的特性与产品功能紧密结合,并且具有使用价值,同时又脱离传统的设计思路,结合“互联网+”使产品真正具有吸引力和创新衍生空间。在这个问题上,中国近年来的“故宫文创”“敦煌文创”等,都是成功的典型案例,云南特色竹文化产品的发掘设计,还需要更多的思考和时间“3”——“三个主要功能的输出”:特色产品生产销售、特色文化发掘传承、扶贫效益特色产品生产销售 特色产品设计、生产和销售,是当代商品经济市场参与者最直接的盈利途径。通过对特色竹产品各种元素的定位和设计,对各类特色产品如服饰、食品、工艺品、装饰品、书籍等文创产品的生产和销售实现创收,该模式实现第一个功能输出特色竹文化发掘传承 随着对特色竹产品外观、功能、核心价值等要素的不断挖掘,为达到产品的营销目的,吸引更多目标客户,创建独特的品牌标识,必然要突出文化的“卖点”。因此在对各类有形特色竹文化产品的设计与营销过程中,特色竹文化也以实体产品为载体,达到发掘和传承的目的,甚至有希望通过新媒体形式吸引更多年轻人参与其中扶贫效益 对云南来说,少数民族竹文化资源分布的主要区域,大多位于边远山区,经济发展水平落后,但是地域上的落后、边远等特点也意味着文化的原始、纯正。对这些典型地区来说,只要拥有以正确的政策导向,合理利用资源,构建起特色发展模式,就能够很大程度上实现扶贫的目的“2”——“两个统一”:统一产品价值输出地、统一品牌形象统一产品价值输出地 从地理区域来说,要实现原材料采集地、生产地和销售地统一(往后发展可实现线上联动的文创模式),这样有助于突出消费者购买体验,塑造独特的品牌形象统一品牌形象 从品牌构建来说,要利用当地资源,尽可能实现产品形式多样化、文化传播类型多样化,但品牌形象和内涵必须高度统一,使目标特色村落的发展具有“多种产品形式集中表现统一品牌内涵”的特点

4.4 模式构建的研究方法

(1)文献分析法:通过查阅相关论文、书籍、网络资料等,首先对“一村一品”的不同模式进行比较,然后对云南乡村竹文化产品“一村一品”的现有资料进行整理分析,为进一步调研做好准备。

(2)实地调查法:选择深入案例地进行实际考察,收集相关数据。

(3)访谈分析法:在实地调查过程中,对相关从事竹工艺制作的从业经营者、案例地村民、各类从事相关研究和行业领域内的专家进行访谈。

(4)案例分析法:将国外“一村一品”竹制手工艺发展的典型案例进行深入分析,试图找出既借鉴国外模式优点,又融入本土文化特色的云南“一村一品”特色竹产品发展模式。

(5)比较分析法:通过对云南案例地和典型发展代表地点的“一村一品”包括地理环境、竹文化资源、竹类资源分布与利用、特色竹产品开发推广等因素的比较研究,找出二者之间的共性与差异性。

5 云南少数民族竹文化“一村一品”特色村落模式构建的前景展望

学术界虽然已经对“一村一品”特色经济发展做了相关研究,但大多局限于传统手工业和农副产品业,没有针对特色少数民族文化产品的开发,尤其是从少数民族竹文化这个角度,更没有对少数民族特色竹文化“一村一品”这一创新发展模式进行一次系统的、全面的总结和研究。因此,研究云南少数民族竹文化特色村落“一村一品”发展的创新模式,是试图将特色竹文化产业深度开发、少数民族特色旅游开发、少数民族农村地区经济发展、少数民族文化品牌构建等主题进行结合,既是对目前该领域学术研究的一次创新性尝试,也是对实践应用的一次创新性尝试。

云南省发展“一村一品”经济较其他发达省份起步晚,但发展空间和潜力巨大。未来,除了进一步实现优势资源的定位和开发,实现产业化连结和品牌化构建之外,云南省发展“一村一品”也应朝差别化、特色化道路转变,在充分因地制宜发展当地特色资源的同时开发与之相适应的特色少数民族文化。由于少数民族文化本身具有历史性、传承性和生活性的特点,这种文化与少数民族地区农民的日常生产生活紧密相连,如能得到妥善发掘和发展,势必能够构建一种具有云南省特色的“少数民族特色文化一村一品”模式,既发挥传统的“一村一品”的优势(即振兴地方经济,消除贫富差距和城乡差距),又实现新的价值(即保护、继承和发扬云南少数民族特色文化),实现生态环境和民族文化的可持续发展道路。在云南省拥有的众多独特的少数民族文化中,竹文化最具特色和开发价值。云南是世界竹类的发源地之一,更是中国乃至世界的“民族竹文化之乡”,竹文化是云南民族文化的重要组成部分,也是云南省少数民族地区最具代表性的独特资源。因此,开发少数民族地区的特色竹文化产业,符合发展“一村一品”经济的基本要求,对于进一步发展云南省少数民族地区旅游业和大力提高经济文化水平更具有重大意义。