“鱼”字的词义演变

史玉婷

摘 要: 《汉语大字典》注重形音义的密切契合,其多义词收录的义项一般以本义、引申义、通假义为次排列。“释义不但收列常用字之常用义,而且注意考释常用字之生僻义和生僻字各义项,并适当收录复音词词素义。多义字各义项,一般以本义、引申义、通假义为次排列”,为词义演变的研究提供了丰富的材料。本文旨在通过以“鱼”字这一个案进一步丰富和发展汉语词汇演变规律。

关键词: 鱼 词义引申 词汇演变规律

词作为言语的意义单位,在具体的词句里,它不是孤立的。在服从语法规律的同时,又与词句中其他的词、句相互依赖、相互制约。在这些复杂的依存关系中,被制约着的词义使人感到它的义象或意态有些和某词相同或相近、相似,因而发生了词与词之间的古今对译或今语换说现象:这个词可以这样“讲”或那样“讲”。出现了一个词有几个不同讲法的现象,也就是我们所说的“一词多义”或者又叫“词的多义性”。人对客观事物或现象的认识不是一成不变的,词义有时随着语言内容或语句关系,在原有意义整体或部分的基础上,改变它的意思,如果得到了社会的广泛认可,即遵从了语言的普遍性原则和共时性原则,就会固定为这个词的新义项,出现了一词多义的现象。研究“鱼”字的多个义项之间的引申脉络和演变过程,有助于我们更好地探索词汇演变规律。

一、鱼的本义

(1)《诗经·大雅·旱麓》:“鸢飞戾天,鱼跃于渊。”

(2)《淮南子·说山》:“楚王亡其猿,而林木为之残。宋君亡其珠,池中鱼为之殚。”

(3)陈毅《初游青岛》:“先言远古事,显名首齐桓。管仲有雄略,利用及鱼盐。”

二、鱼的词义演变

(一)鱼的引申义

1.水生脊椎动物——某些像鱼类的水栖动物的称呼

“鱼”本义为水生脊椎动物,后连带水栖动物一并概括。《诗经·小雅·采薇》:“四牡翼翼,象弭鱼服。”朱熹注:“鱼,兽名,似猪,东海有之,其皮背上斑文,腹下纯青,可为弓鞬矢服也。”《左传·闵公二年》:“帰夫人魚轩,重錦三十两。”刘文淇疏证:“服(虔)云:‘鱼,兽名。”鱼和兽的关系又是怎样联系到一起的,在《汉语大字典》里“兽”的本意为:(1)四足哺乳动物,多指野兽。《尔雅·释鸟》:“二足而羽谓之禽,四足而毛谓之兽。”(2)兽形的。相关文献记载《周记·考公记·梓人》:“张兽侯,则王以息燕。”郑玄注:“兽侯,书兽之侯也。”这里“鱼”的意义的使用已经不再是本义“水生脊椎动物”,词义扩大为“某些像鱼类的水栖动物的称呼”。《周礼·考公记·梓人》记载:“天下大兽五:脂者、臝者、羽者、鳞者。”关于“鳞”《汉语大字典》中有以下几个释义:(1)鱼类、爬行类和少数哺乳动物密排于身体表层的薄片状组织,为皮肤的衍生物,具有保护作用。(2)鱼的代称。(3)泛指有磷甲的动物。

《说文·鱼部》:“鳞,鱼甲也。”《玉篇·鱼部》:“鳞,鱼龙之鳞也。”这里的“鱼”为本义水中的脊椎动物。《周礼·地官·大司徒》:“二日川翠,其有动物宜鳞物。”郑玄注:“鳞物,鱼龙之属。”此“鱼”意义同上。《史记·司马相如列传》:“鳞集仰流。”南朝梁陶弘景《答谢中书书》:“夕日欲颓,沉鳞竞跃。”《汉语大字典》里解释为“鱼的代称”,此“鱼”即為“兽”之一别称。此外,其他例证如下。根据当时文化习俗古代贵妇乘的车用鱼皮为饰,故名之。把“鱼服”解释成“鱼皮”,从另一个侧面刚好验证了“鱼”即“兽名”这一义项。从生活常识来看,古人打猎以兽皮做成大衣或者工具,因为其具有柔韧性和耐磨力。没有把吃的鱼身上的鱼鳞刮下来作以上功用的,既然可以充当车顶的装饰,就要有足够大且有遮风挡雨功能的东西充当,那么显然此“鱼”非彼“鱼”,应该是兽类的皮制成的。所以“鱼,兽名”这里词义范围扩大。

(1)某些像鱼类的水栖动物的称呼——人遭淹死

溺死在水中水栖动物与人淹死在水中状况一致,二者具有相似性,故称之。这一义项是从春秋时期引申而来的,《左传·昭公元年》:“美哉禹功,明德逺矣。微禹,吾其魚乎!”《左传杜林合注》中记载为:“刘子曰美哉禹功【杜见河雒而思禹功】明德远矣微禹吾其鱼乎吾与子弁冕端委以治民临诸禹之力也【杜弁冕冠也端委礼衣言今得共服冠冕有国家者皆由禹之功】。”《新唐书·马燧传》:“使城中尽鱼而独完其家,吾不忍。”《清史稿·王繻传附田呈瑞》:“此堤一坏,万家其魚矣!”都是例证。

(2)某些像鱼类的水栖动物的称呼——两眼白的马

由于水栖动物溺水死去时眼睛会变白,以此类推到马,产生此义:“两眼毛色白的马。”但是根据《中华字海》解释为“两眼眶有白圈儿的马”,那么这里就出现了歧义,首先单就“两眼毛色白的马”来说,是眼睫毛还是眼眶周围的眼毛呢?和其他字典相比较来说,歧义更加明显,这里的白色部位到底是眼睛本身,还是眼睫毛,或者眼睛周围的花纹,表述不清。据此参考相关文献,作了考释。发现《汉语大字典》里这一解释是不正确的。

《汉语大字典》“鱼”(两眼毛色白的马)出处《尔雅·释畜》“一目白,瞯;二目白,魚。”王引之述闻:“(马)二目毛色白曰魚。”同样在《诗·魯颂·駉》中:“有驔有鱼,以车祛祛。”毛传:“二目白曰魚。”以“瞯”字为研究方向,既然“鱼”与“瞯”为类似的马,便可以从“瞯”字着手,从而鉴定“魚”字的释义。

(3)某些像鱼类的水栖动物的称呼——捕鱼,后作“渔”

人们把猎取水中生物的这一行为称为“渔”,统称为捕鱼一义。《易·系辞下》:“作结绳而为罔罟,以佃以渔。”唐陆德明释文:“渔,本亦作魚。”《左传·隐公五年》:“公将如棠观魚者。”杨伯峻注:“鱼者,意即捕鱼者,与《孟子》‘刍 者、‘雉兔者语法相同。”按《史记·鲁周公世家》作“观魚于棠”。《汉书·玉莽传下》:“以渔采为业。”唐王维《戏赠张五弟諲》诗之二:“宛是野人也,時從漁父魚。”

2.水生脊椎动物—中医穴位名

因为手拇指(或足拇指)后方的掌(或跖)骨处有明显肌肉隆起,状如鱼腹的部位,故名之。《灵枢经·本输》:“肺出于少商,少商者,手大指端内侧也,为井木;溜于魚际,魚际者,手鱼也,为荥:注于大渊,大渊,鱼后一寸陷者中也,为腧。”《灵枢·经脉》:“肺手太阴之脉……下肘中,循臂内上骨下廉,入寸口,上鱼,循鱼际,出大指之端。”《素问·气府论》:“手足诸鱼际脉气所发者。”吴崑注:“凡手足黑白肉分之处,如鱼腹色际,皆曰鱼际。”最晚在东周战国时期,随着医学理论的发展,这一义项就已经应运而生。《医宗金鉴·刺灸心法要诀·周身名位骨度》:“鱼,鱼者,在掌外侧之上拢起,其形如鱼,故谓之鱼也。”

3.水生脊椎动物—星名—古国名—姓

麦宏宇在《思维与词义引申》中说:“有时词所表示的事物间并没有任何客观的联系,仅凭借主观实践和思维活动感知到事物的相似性而产生引申,这种引申的词义渗透着更多的主观意识。”属尾宿。《晋书·天文志上》:“天汉起东方,经尾箕之间,谓之汉津。乃分为二道,其南经传说、鱼、天龠、天弁、河鼓。”古人看重天象占卜,由象及国及人。星宿化为图腾而命名国家,华夏民族以家天下为根本特点,以国名命名人名,以此产生了一条引申链条。《左传·文公十六年》:“唯裨、鯈鱼人宝逐之。”马宗琏补注:“《水经·江水》‘又东经鱼复县故城南,郦元曰:‘故鱼国也。是鱼乃群蛮之一也,非庸地。”根究《百家姓》记载为子鱼孙辈嫡传一支以祖父名字为姓,称鱼氏,支庶孙以“鱼孙”为姓。明代王相《百家姓考略》记“鱼”羽音。雁门郡。系出子姓。宋司马子鱼之后,以王父字为氏,唐有鱼朝恩。据钟道铭之见,苟姓或敬姓源自于狗图腾,佘姓源于蛇图腾,羊、龙、熊、驴、卢、狐、鱼、盘、禹、鹿、马、牛等姓,均出自与姓相同的图腾。例如白族就是一个以图腾名称为姓的部族,以鱼为图腾的便姓“鱼”(白语称“吴茨”)。后来在民族融合交往之中,他们看到汉人都姓李,没有姓动物之名的,怕被人嘲笑,于是改姓,与汉人的姓名风格一致,因此把“鱼”改成了“余”姓。《通志·氏族略三》:“鱼氏,子姓。《风俗通》云:‘宋桓公子公子目夷,字子鱼。子孙以王父字为氏。”

(二)鱼的假借义

黄侃述、黄焯编《文字声韵训诂笔记·文字学》云:“于字之声音相当而形义皆无关者,谓之假借义。”“鱼”的另一义项为代词。用表第一人称单数,相当于“吾”。上古的第一人称代词有吾、我、卬、余、予、台、朕等。根据王力先生所说,上古时期的第一人称分为两个系统,一个是系:α吾、a我、α卬(它们均可以归为疑母);第二类为d系:dǐα余,予、dǐ台、d‘ǐm郑(它们均可以归为定母)。根据第二部分“鱼”在上古时期的读音为[a],“吾”的读音为α,二者声母相同,韵母相似,只有前a和后α之别,这一义项的来源就是由于语音的相似形成了假借義“吾”。《列子·黄帝》:“姬!鱼语女。”张湛注:“鱼,当作吾。”也就是我们所说的因声求义,戴震在《转语二十章序》中说:“疑于义者,以声求之。”王念孙在《广雅疏证序》中的论述更深刻:“训诂之旨,本于声音。故有声同字异,声近义同,虽有类聚群分,实亦同条共贯。譬如振裘必提其领,举网必挈其纲。故曰:本立而道生,知天下之至而不可乱也。此之不寐,则有字别为音,音别为义,或望文虚造而违古义,或墨守成训而鲜会通,易简之理既失,而大道多歧矣。今则就古音以求古义,引申触类,不限形体。”这种突破字形的束缚考求词义的方法论上的重大变革,对语言研究产生了深远的影响。作用有二:一是考索语源,二是寻求本字。为我们探求词义开辟了新方向。

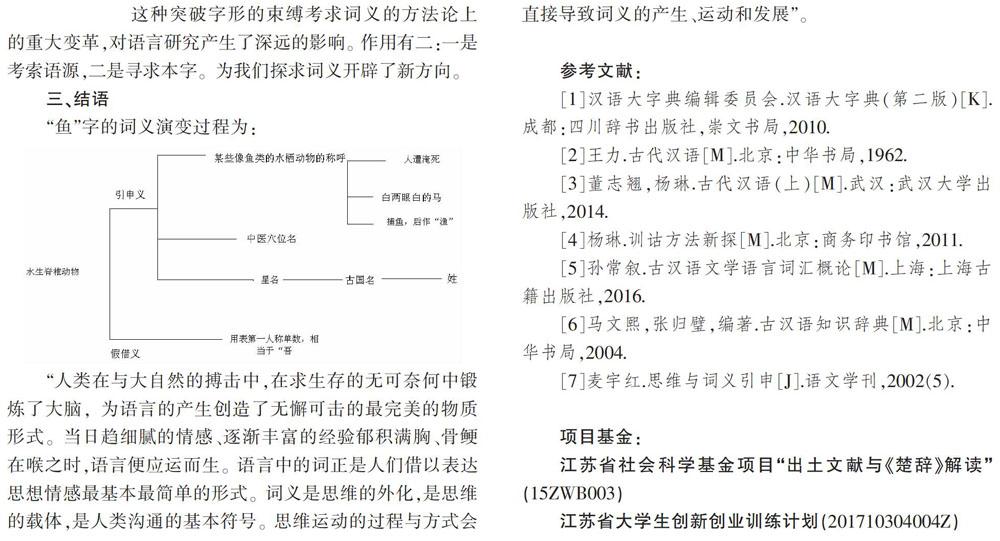

三、结语

“鱼”字的词义演变过程为:

“人类在与大自然的搏击中,在求生存的无可奈何中锻炼了大脑,为语言的产生创造了无懈可击的最完美的物质形式。当日趋细腻的情感、逐渐丰富的经验郁积满胸、骨鲠在喉之时,语言便应运而生。语言中的词正是人们借以表达思想情感最基本最简单的形式。词义是思维的外化,是思维的载体,是人类沟通的基本符号。思维运动的过程与方式会直接导致词义的产生、运动和发展”。

参考文献:

[1]汉语大字典编辑委员会.汉语大字典(第二版)[K].成都:四川辞书出版社,崇文书局,2010.

[2]王力.古代汉语[M].北京:中华书局,1962.

[3]董志翘,杨琳.古代汉语(上)[M].武汉:武汉大学出版社,2014.

[4]杨琳.训诂方法新探[M].北京:商务印书馆,2011.

[5]孙常叙.古汉语文学语言词汇概论[M].上海:上海古籍出版社,2016.

[6]马文熙,张归璧,编著.古汉语知识辞典[M].北京:中华书局,2004.

[7]麦宇红.思维与词义引申[J].语文学刊,2002(5).

项目基金:

江苏省社会科学基金项目“出土文献与《楚辞》解读”(15ZWB003)

江苏省大学生创新创业训练计划(201710304004Z)