地质灾害防治效果评价研究

——基于降雨量—时间序列分析

■ 黄慧娟/郝守昌

(1.广东省核工业地质调查院,广州 510800;2.广东省核工业地质局,广州 510800)

0 引言

我国山地丘陵区约占国土面积的65%,地质条件复杂,构造活动频繁,崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等灾害隐患多、分布广、防范难度大。我国是世界上地质灾害最严重、受威胁人口最多的国家之一。截至2015年底,全国有地质灾害隐患点288525处,其中崩塌67478处,滑坡148214处,泥石流31687处,其他地质灾害合计41146处,威胁到1891万人和4431亿元财产的安全。“十二五”期间,全国共发生地质灾害64521起,造成2008人死亡失踪,1317人受伤,直接经济损失273.4亿元[1]。

本文通过对全国各地年平均降雨量、地质灾害发生数、不同年度之间的关系进行分析研究,建立基于降雨量—时间序列的地质灾害防治效果分析模型,对各地2010—2017年地质灾害防治效果进行评价,通过模型分析,得出各地地质灾害防治效果评价结果,并以云南省和全国整体地质灾害防治工作情况为实证,验证模型分析结果,在此基础上提出地质灾害防治工作改进建议。

1 我国地质灾害防治情况

“十二五”期间,中央财政累计投入210亿元支持地方开展地质灾害防治,全国有27个省(区、市)设立了省级财政地质灾害防治专项资金,地方各级政府累计投入地质灾害防治资金达500多亿元[1]。以广东省为例,广东省先后出台了《广东省地质灾害防治“十二五”规划》和《广东省地质灾害防治“十三五”规划》,并设立了广东省地质灾害防治专项资金,用于地质灾害调查与防治工作,目标是完成全省重点县(市、区)的地质灾害详细调查工作。近年来广东省先后完成了数十个县(市、区)地质灾害详细调查工作,划分了地质灾害易发分区、危险性分区和防治区,建立了地质灾害数据库及信息系统,为地质灾害防治工作打下了良好的基础。在资金投入上,自2016年始广东省的地质灾害防治专项资金财政投入额度从约5000万元提升到2亿元,并持续至今(表1)。

从表1可以看出,广东省地质灾害防治投入在2015年增加到5000万元后,地质灾害数量出现了明显的下降,然而2016年投入大幅增加到2亿元,地质灾害发生数却从2015年的191起上升到213起,2017年投入保持不变,地质灾害发生数却出现了明显的下降,该如何评价这一现象,需要我们对地质灾害发生规律和防治效果进行科学的把握和评价。

表1 广东省近年来地质灾害防治投入及地质灾害发生数一览表[2]

2 地质灾害防治主要评价方法及其优缺点

2.1 几种主要评价方法

地质灾害防治效果的科学评价对监督和引导地质灾害防治工作具有重要意义,也可以作为评价财政资金使用效果的重要参考依据。

当前地质灾害防治效果评价,一种是从企业绩效评价角度、采用工程项目评价的相关理论和方法对其进行评价,如袁宏川等(2009)对三峡库区地质灾害防治效果的评价与分析,通过建立逐级细化的三个层次的评价指标体系,对地质灾害防治工程的施工质量和社会效益进行评价[3]。还有一种是利用经济学上比较流行的DEA方法对不同地区地质灾害防治情况进行评价。DEA是Data Envelopment Analysis的缩写,即数据包络分析。它是以相对效率概念为基础,根据多指标投入和多指标产出对同类型的单位(部门、企业)进行相对有效性或效益评价的一种方法[4]。如韩笑等(2016)基于2013年我国各地地质灾害发生数、人员伤亡情况、经济损失情况以及地质灾害防治投入等基本情况,运用DEAP2.1软件,建立BCC模型对31个省(区、市)的地质灾害防治投入效果进行评价,通过对各地总体有效性、技术有效性、规模有效性数值进行对比分类,将各地地质灾害防治投入效果划分为五个层级[5]。

然而传统BCC模型中将非期望产出作为投入进行处理的方法,不仅改变了变量原本的经济学意义,还忽略了松弛变量的问题(Deng等2016)。为了克服以上缺陷,Tone(2001)提出了包含非期望产出的SBM—DEA模型。李格锐(2018)采用SBM—DEA模型对除上海、天津外的29个省(区、市)2003—2015崩滑流防治效率进行评价,得出全国崩滑流防治总体上呈现规模效率提升而技术效率下降的结论[6]。

2.2 当前评价方法存在的问题

从企业绩效评价角度采用工程项目评价的相关理论和方法对地质灾害防治效果进行的评价,针对的是具体项目实施质量和社会效益,这类评价主要是对具体的地质灾害防治工程实施过程进行评价,而不是从宏观领域评价地质灾害防治效果,无法回答除地质灾害防治工程建设外的地质灾害防治相关投入的防治效果问题,更无法对不同地区地质灾害防治效果进行对比分析。

DEA分析方法仅限于同类可比,由于不同地区情况不同,

尤其是地质背景不同,经济社会发展水平不同,并不适宜直接对比。DEA方法建立的BCC分析模型和SBM—DEA方法在评价地质灾害防治效果时,并没有考虑各地地质灾害发生的原因以及地质灾害发生的地质背景差异,仅仅是根据地质灾害防治的投入产出数据对地质灾害防治效果进行评价,撇开原因直接讨论结果并不符合地质灾害发生的实际特征,其评价结果难以用于防灾减灾工作评价。

以降雨量因素为例,将全国各省(区、市)2010—2017年(因统计年鉴中缺乏2014年详细数据,所以本文研究数据均不含2014年数据)每年地质灾害发生数除以该地区国土面积得出每万平方公里地质灾害数,再用省会城市(自治区首府、直辖市)当年平均降雨量数据代替该地区平均降雨量,将两者进行统计(如表2),以横轴代表年平均降雨量,纵轴表示平均地质灾害数(每万平方公里地质灾害发生数),作散点图(如图1),对其年均降雨量和当年平均地质灾害发生数进行相关性分析,显示两者相关系数为0.36,考虑到大量地质灾害防治工作投入,这一数值足以表明在全国范围内强降雨与地质灾害发生具有较为显著的正相关关系。所以仅以降雨量一个因素为例,在强降雨的年份,用DEA模型对全国地质灾害防治投入的效果评价就会出现系统性的偏差,导致评价结论失实。

图1 2010—2017年各省(区、市)年均降雨量和当年平均地质灾害数散点图

3 基于降雨量—时间序列分析的地质灾害防治效果评价

3.1 评价方法理论

用Q表示年平均地质灾害发生数,R表示年平均降雨量,D表示不同地质条件,O表示其他外部因素对地质灾害发生的影响,如人类经济活动、地震、火山等对地质灾害发生的影响因素,P表示地质灾害防治措施,T表示时间,那么Q与R、D、O、P、T存在以下函数关系:Q=f(R,D,O,P,T)。显然,Q对年平均降雨量的偏导数∂Q/∂R>0,两者呈正相关关系,当D、O和P不变时,年平均降雨量R增加会导致平均地质灾害发生数Q的上升;当采取有效的地质灾害防治措施时,∂Q/∂P<0,两者呈负相关关系,当地质灾害防治措施不断改进时,其他因素不变的情况下,平均地质灾害发生数不断下降,此时∂Q/∂T<0。

假设:①地质灾害防治投入一定的情况下,平均地质灾害数随着平均降雨量上升而上升,随着平均降雨量下降而下降;②所有地质灾害都是可以避免的。

基于以上假设,上一期平均地质灾害发生数和平均降雨量可以作为判断下一期地质灾害防治效果好坏的依据,据此建立降雨量—时间序列分析模型,以横轴表示年平均降雨量,纵轴表示平均地质灾害数,将被评价地区各年度数据制成散点图,按照时间先后顺序进行连线,并制定出如下得分原则:

表2 2010—2017年各省(区、市)年均降雨量和当年平均地质灾害数(不含2014年)[7]

(1)按照时间顺序,将第一个出现平均地质灾害数量随平均降雨量上升而上升或平均地质灾害数量随平均降雨量下降而下降的段定义为正常的段,假设该段为第N期到第N+1期,即认为第N+1期相对于第N期地质灾害防治投入效果不变,第N+1期得分为0。

(2)如果随着平均降雨量上升,第N到N+1期平均地质灾害增加速度相对于第N-1到第N期变慢,则定义第N+1期得分为1;反之,如果随着平均降雨量上升,第N到N+1期平均地质灾害数增加速度大于第N-1到第N期,则定义第N+1期得分为-1。

(3)如果第N-1期和第N+1期降雨量都大于第N期,那么当第N+1期与第N期连线在第N-1期与第N期上方时,认为第N+1期防治效果差于第N期,记第N+1期得分为-1;当第N+1期与第N期连线和第N期与第N+1之间的连线重合在同一条直线上时,认为第N+1期防治效果没变,记第N+1期得分为0;当第N+1期与第N期连线在第N-1期与第N期下方时,认为第N+1期防治效果优于第N期,记第N+1期得分为1。

(4)如果第N-1期和第N+1期降雨量都小于第N期,那么当第N+1期与第N期连线在第N-1期与第N期上方时,认为第N+1期防治效果差于第N期,记第N+1期得分为-1;当第N+1期与第N期连线和第N期与第N+1之间的连线重合在同一条直线上时,认为第N+1期防治效果没变,记第N+1期得分为0;当第N+1期与第N期连线在第N-1期与第N期下方时,认为第N+1期防治效果优于第N期,记第N+1期得分为1。

(5)任何时期如果第N+1期相对于第N期平均降雨量下降而平均地质灾害数没有减少,则定义第N+1期得分为-1;极端情况下,第N期平均地质灾害数为0,第N+1期平均降雨量下降后平均地质灾害数也是0时,则定义第N+1期得分为0;如果第N+1期相对于第N期平均降雨量上升,而平均地质灾害数没有增加,则定义第N+1期得分为1。

(6)当出现第N期相对于第N-1期平均降雨量下降而平均地质灾害数没有下降,或随着平均降雨量上升平均地质灾害数没有上升的情况,而与此同时第N+1期平均地质灾害数相对于第N期随平均降雨量下降而下降或者随平均降雨量上升而上升时,第N数据已经不能直接用来判断第N+1期数据的好坏,则用第N-1期数据替代第N期数据与第N+1期数据对比来判断第N+1期数据的得分,如果第N-1期相对于第N-2期也是平均地质灾害数随平均降雨量下降而下降或者随平均降雨量上升而上升的情况时,继续向前用第N-2期数据代替,如此类推,如果推到第1期仍然无法判断,那证明第N+1期是第一个平均地质灾害数量随平均降雨量上升而上升或第一个平均地质灾害数量随平均降雨量下降而下降的时段,则根据得分原则1,第N+1期得分为0。

3.2 基于2010—2017年期间我国各地地质灾害数据的实证分析

按照时间序列分析方法,对表2中各省(区、市)数据作散点图,并按照时间顺序连接,箭头方向表示年份增长的方向。以广东省为例,2010年平均地质灾害数是33.3次,2011年随着平均降雨量下降,平均地质灾害数下降到5.6次,因此根据得分原则(1),2011年得分为0;2012年平均降雨量上升,平均地质灾害数上升到12.8次,由图2(注:为使点与点之间的相对关系更清晰直观,点与点之间采用相对位置表示,这并不影响分析结果,下同)可以看出2012年与2011年之间连线在2010年和2011年之上,因此根据得分原则(3),2012年得分为-1;2013年平均降雨量上升而平均地质灾害数上升到138.9次,上升速度大于2012年,因此根据得分原则(2),2013年得分为-1;2015年平均降雨量上升而平均地质灾害数下降到10.6次,因此根据得分原则(5),2015年得分为1;2016年随着平均降雨量上升平均地质灾害数上升到11.8次,由于2013—2015年期间平均降雨量上升而平均地质灾害数下降,根据得分原则(6),用2013年数据替代2015年数据与2016年数据进行对比,再根据得分原则(5)判断,2016年得分为1;2017年随着平均降雨量下降,平均地质灾害数下降到8.6次,由图2可见,2016—2017之间的连线在2015—2016之下,根据得分原则(4),认为2017年地质灾害防治效果有明显进步,2017年得分为1。综合来看,广东省在2010—2017年之间地质灾害防治效果总得分为1分,地质灾害防治效果呈现明显改善情况,尤其是2016年,在年均降雨量大幅上升的情况下,平均地质灾害数仅由2015年的10.6次上升到11.8次,说明地质灾害防治投入取得了显著效果。

用以上方法对我国各省(区、市)数据通过做散点图并统计其得分情况,可得各省(区、市)2010—2017年(不含2014年)地质灾害防治效果评价表(表3)。由于黑龙江省地质灾害发生数较少,评价意义不大,故不对其进行评价,因此本文只对北京、天津、河北等30个省(区、市)数据进行评价。对表3数据进行汇总统计,并按得分大小得出各省(区、市)2010—2017年(不含2014年)地质灾害防治效果评价得分排序表(表4)。由表4可以看出,云南省得分最高,为5分,江苏、山东、四川、贵州得分均为3分,山西、内蒙古、辽宁、上海、安徽、江西、湖北、湖南、广东、海南、西藏、陕西、青海、新疆等14个省(区、市)得分均为1分,河北省得分为0分,天津、吉林、浙江、河南、广西、重庆、甘肃、宁夏得分为-1分,北京、福建得分为-3分。

图2 广东省2010—2017年平均降雨量与平均地质灾害数关系示意图

整体来看,已统计的30个省(区、市)有20个地质灾害防治工作效果显著,地质灾害发生数明显得到抑制,1个地区(河北省)地质灾害防治工作没有改善,10个地区地质灾害防治效果不佳,没有看到改善的迹象。

图3 云南省2010—2017年平均降雨量与平均地质灾害数关系示意图

地质灾害防治效果与各级政府的高度重视和防治资金投入是高度相关的。以得分最高的云南省地质灾害防治情况为例(图3),云南省是我国地质灾害最严重的地区之一,其地质灾害防治工作一直受到国家有关部门的高度关注,2013年云南省被列为全国首批地质灾害防治重点省,随后云南省政府印发了《云南省地质灾害综合防治体系建设实施方案(2013—2020年)》,决定2013—2020年每年投入20亿元用于地质灾害综合防治体系建设,2013—2016年实际投入80余亿元,相当于每万平方公里每年投入约0.52亿元。《全国地质灾害防治“十三五”规划》数据显示,“十二五”期间全国每万平方公里每年投入大约0.15亿元,显然云南省投入远大于全国平均水平。在资金使用上,云南省先是制定了《云南省地质灾害防治专项资金管理办法》,2014年又出台了《进一步加强地质灾害专项资金管理工作的通知》和《云南省地质灾害治理工程项目管理办法》,对地质灾害防治专项资金使用的内容、使用范围、资金使用条件和程序以及项目管理等内容进行了明确的规定。2017年,云南省财政厅委托云南云岭工程造价咨询有限公司对2016年云南省地质灾害防治专项资金项目进行绩效再评价。评价结果显示:云南省自2013年实施地质灾害综合防治体系建设以来,地质灾害发生次数由2012年及以前的12年间平均每年1438次下降到511次,下降64.4%;因灾死亡失踪人数由116人降为62人,下降46.5%;2013—2016年成功避让地质灾害133期,避免人员伤亡8863人;从实施综合防治体系建设的第三年开始,防灾效果明显显现,2015、2016年因地质灾害造成人员死亡和失踪数分别为26人、31人,尤其是2016年在异常降雨增多、台风影响加大、地震灾区欠稳定等诸多不利因素影响下,地质灾害造成的损失同比并不严重,说明云南省地质灾害防治能力得到大幅提高,防灾效果明显[8]。

表3 各省(区、市)2010—2017年地质灾害防治效果评价表

从全国来看,2010—2017年期间地质灾害防治效果显著(图4)。以各省(区、市)平均降雨量的算术平均代替全国平均降雨量,以全国范围内的每年单位面积发生的地质灾害数作为年平均地质灾害数,计算的全国地质灾害防治效果评价得分为3分,说明2010—2017年间全国范围来看地质灾害防治工作效果显著。

表4 各省(区、市)2010—2017年地质灾害防治效果评价得分排序表

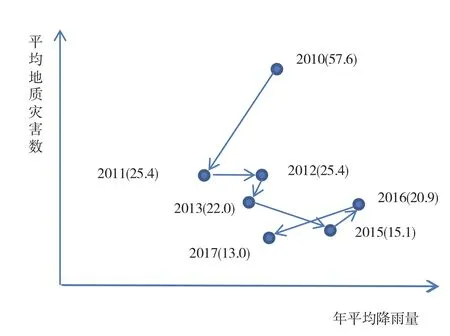

2011年《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》提出,以建立健全地质灾害调查评价体系、监测预警体系、综合防治体系、应急救援体系为核心,全面提高我国地质灾害防治水平。2014年在云南省试点的基础上,财政部、原国土资源部通过竞争性遴选,确定了四川、甘肃、湖南为中央财政首批支持开展地质灾害综合防治体系建设重点省份。随着地质灾害综合防治体系建设在云南、四川、甘肃、湖南四省全面铺开,四大体系建设逐渐成为全国地质灾害防治工作的主要内容和工作主线。截至2016年年中,全国累计完成1∶5万地质灾害详细调查的县市已达1080个,完成了15833处重要隐患点的勘查工作;各地建立健全群测群防体系,全国共有29万群测群防员,实现了隐患点全覆盖;各级地方政府累计投入800亿元,通过工程治理或者搬迁避让,有效解决了受地灾威胁群众的安全问题;除个别省份外,基本上都成立了省级地质灾害应急管理机构和地质灾害应急技术机构,各地应急专家队伍不断壮大,省级应急管理专家达2300余人[9]。从防治效果来看,全国地质灾害综合防治体系建设取得了明显成效。2010—2017年期间,全国范围内的平均降雨量大致分布在800~1200毫米之间,而平均地质灾害数从2010年的57.6次逐渐下降到2017年的13次。2010—2017年,从降雨量—时间序列分析结果来看,全国地质灾害防治效果累计得分为3分,说明地质灾害防治工作不断取得进步,防治效果在不断改善。

图4 全国2010—2017年平均降雨量与平均地质灾害数关系示意图

4 结论

降雨量—时间序列分析模型在地质灾害防治效果评价中取得了良好的效果,为更客观系统地评价地质灾害防治工作提供了有力依据。基于前文分析,提出以下建议:

(1)完善地质灾害防治工作绩效评价方法。地质灾害防治项目效果评价既要重视过程,更要注重结果,建立并完善以结果为导向的绩效评价方法,对政策制定、落实以及项目实施等进行全面系统的评价。建议结合降雨量—时间序列评价方法对全国各地地质灾害防治情况进行系统性绩效评价,从而识别出防治效果较好的地区和防治方法,并在全国范围内推广。

(2)加强地质灾害防治项目的监督管理。地质灾害防治项目以财政投入为主,项目实施结果关乎人民群众生命财产安全,监管部门须对项目实施过程进行严格监管。但由于项目大多分布在偏远地区,实施范围较大,监管成本较高,难以做到监管过程全覆盖,所以小额或者低成本的敷衍行为和很复杂很难监管到的敷衍行为容易发生[10],为此要加大舞弊处罚力度,提高项目实施过程中的舞弊成本,让项目实施人员真正做到不敢腐、不能腐、不想腐。

(3)加强地质灾害防治宣传教育。做好地质灾害防治宣传教育培训,提高社会公众的防灾减灾意识,增强人们保护地质环境的自觉性,强化人与自然和谐相处的意识,避免因不合理的经济活动破坏山坡、河谷等地质环境的稳定状态,产生新的地质灾害隐患。