雷达和卫星资料同化在一次华南暴雨预报中的应用

张少婷,王东海,于星,陈权亮,丁伟钰

(1.成都信息工程大学大气科学学院,四川 成都 610225;2.中山大学大气科学学院,广东 珠海 519082;3.中国气象局广州热带海洋气象研究所,广东 广州 510080;4.佛山市气象局,广东 佛山 528000)

近年来,随着数值天气预报理论和应用技术的日臻完善、计算机处理能力的飞速提升、高时空分辨率观测资料的不断丰富,现代天气预报技术取得了显著的进步,在防灾减灾和各类专业服务中发挥着越来越重要的作用[1]。目前,数值天气预报业务正向不断提高预报预测准确率,加强对关键性、转折性、灾害性重大天气预警预报的水平,实现从传统粗泛的预报预测向更准确及时、更精细、多时空尺度转变[2]。为了更好的预报一些空间、时间尺度都较小的强对流天气事件以及实际天气过程的生命周期演变,如飑线、雷雨大风、冰雹龙卷等,选择高分辨率数值模式是非常必要的。由于大气是一个高度非线性系统,数值模式的预报结果对初始场误差非常敏感,在模式运行的时间内这种误差将随时间累计,最终使预报结果失效[3]。资料同化技术可以有效融合背景场与观测资料的信息,获得最优的模式初始场,是目前数值预报研究当中的一个关键问题[4]。

在资料同化领域,除了对同化方法有不断的改进,雷达和卫星资料作为目前使用最广泛的非常规观测资料,也被广泛应用于模式初始场的优化,从而提高高分辨率区域数值预报的准确率。目前,主流的同化系统多与数值天气预报模式紧密结合在一起,比如ARPS同化系统的ADAS云分析模块就重点考虑冰向水凝物对反射率贡献[5],WRFDA同化模块则包括了从数据预处理到后处理预报检验的整个过程[6-8]以及本文将使用的GSI格点分析系统,均设置好接口,可以同化常规和非常规观测两大类资料。其中,常规观测一般指无线电探空观测、常规地面气象站观测、船舶航线观测和海上浮标观测等得到的对大气的温、压、湿、风等气象要素的直接观测;非常规观测手段主要指多普勒天气雷达、卫星、GPS及散射仪等对大气状态的探测,它们以后向散射率、辐射强度等物理量为观测目标,观测值经反演处理可以得到大气状态信息。常规资料易于读取和处理,但空间分辨率相对较低,非常规资料观测密集却较难处理,因而在使用的过程中也会面临许多问题[9]。

多普勒天气雷达观测资料水平分辨率可达1 km,时间分辨率6 min,能够提供强对流系统内部三维结构信息,能为风暴尺度天气系统初始化提供高时空分辨率的观测。目前在国外的研究中,多使用3D-Var方法同化雷达反射率和径向风观测资料,并引入业务预报系统以改进中小尺度温湿度场,进一步提高短临预报效果[10-13]。伴随着近年来雷达资料同化技术的不断发展,极轨和静止卫星的辐射观测资料的直接同化也逐渐开始进步,有研究表明,对于全球模式的分析场,卫星数据和常规探空资料提供的信息量已经可以达到相当的量级[14]。雷达反射率因子可以反映云、降水粒子的范围和强度特性;径向风则可以给出粒子运动平行于雷达径向的速度分量。

新一代葵花-8气象卫星(Himawari-8)携带先进的AHI成像仪,提供包括10个红外、3个近红外和3个可见光通道在内的16个波段的地球全磁盘图像。该卫星观测时空分辨率更高,可见光通道云图分辨率达到0.5 km,近红外和红外通道云图分辨率可达1~2 km,观测频率达到10 min一次。我国范围内的用户都可以接收和利用该卫星的观测数据,它的运用也为中尺度天气监测和预报提供了一种更加先进更为有效的工具。过去很长一段时间里,卫星资料的同化研究重点多集中于极轨气象卫星的工作[15-17]。近年来,在静止卫星的资料同化工作也有发展,Ma等[18]利用hybrid 4D-EnVar的方法直接同化葵花8卫星Advanced Himawari Imager(AHI)产品,同化后对全球对流层上层的水汽模拟有积极影响。在国内,陈子通等[19]基于我国自主研发的区域预报模式GRAPES及其三维变分模块,利用雷达、卫星、飞机、常规地面和探空等观测资料,开发了逐时循环同化系统(RUC),并引入雷达回波,订正模式的初始时刻的云水、雨水等信息,开展业务短临预报。王洪等[20-21]针对气象雷达探测资料的同化问题对北京2012年发生的“7.21”特大暴雨过程进行了降水模拟,得出在预报降水评分方面,同化雷达反射率资料的效果要优于同化径向风的结论,之后又利用GSI系统尝试直接同化我国风云系列卫星中FY-2E的红外通道IR1、IR2和WV的辐射资料,并在2011年一次华南暴雨个例模拟分析中进行评估,得到预报结果有明显改善的结论。

长期以来,对发生在华南地区的暴雨研究都受到广泛关注[22-25],胡潇文等[26]针对2013年该地区的一次强降水天气过程进行了常规观测资料和AMSU-AMHSATMS 辐射率亮温资料的直接同化研究,发现采用三维变分混合同化方法(3D-VarEnsemble)同化ATMS 的资料对预报试验的改进表现最优;文秋实等[27]也曾对2016年的一次飑线降水过程进行快速循环同化的模拟试验,并评估了不同循环同化方案和雷达径向风资料同化对预报效果的改进情况。虽然目前对华南地区的暴雨研究已经取得了一定的进展,但总体来说华南暴雨的预报准确率不高,与中国大陆其他地区(如江淮流域)的暴雨预报水平相比甚至更低。

本文将简要介绍基于目前世界上获取便捷、应用技术比较成熟的GSI(gridpoint statistical interpolation)格点统计插值分析系统和ARW-WRF(advanced research WRF)模式建立的一套预报系统,并利用该系统对2017年7月发生在华南的一次降水个例进行预报试验,同化雷达反射率、径向风和葵花-8卫星资料后的预报结果对短临预报能力的改善情况。

1 模式和资料

1.1 预报模式

本文使用的系统基于新一代高分辨率中尺度天气研究预报模式WRF-ARW3.9版本和格点统计插值分析系统GSI3.5版本搭建,首先将GSI同化方案进行本地化改进,再与WRF模式连接,选取适用的参数化方案,从而建立包括资料预处理、同化系统和预报系统、后处理系统几个模块在内的预报系统。

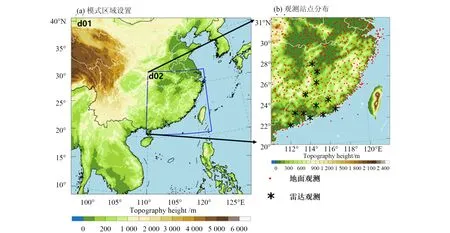

本文的模式区域设置如图1所示。本同化试验使用两层双向嵌套,水平格点分辨率分别为12 km(d01)和4 km(d02),其中,d01包含了我国大部分地区,以求更好地把握大尺度天气信息,d02则包含了我国华东到华南部分地区,区域的选取原则为既要利于本次降水过程的分析,也要节省计算资源。格点数分别为301×301,361×361,垂直方向为50层,模式顶高取为50 hPa。模式最外层区域中心经度为114.8°E,中心纬度为25.4°N。2017年7月17日08时(北京时,BJT,下同)起报,预报时长为36 h,系统启动后,将得到的侧边文件接入GSI同化系统,进行起报时刻各类观测资料的同化,并接入WRF得到分别得到d01和d02的分析场,最后更新模式侧边界条件,进入WRF进行积分,得到预报结果。

图1 (a)模拟区域设置,(b)模拟区域内观测站的分布(填色为地形高度,单位:m)Fig.1 (a)Simulation region setting and (b)distribution of observation stations (Shaded area is altitude, unit:m)

本文的几组试验均使用了相同的模式参数,其中,边界层方案为YSU参数化方案,陆面过程选取NOAH参数化方案,辐射方案为长波辐射RRTMG和短波辐射Dudhia的参数化方案,云微物理参数化方案选择为WDM 6,积云对流参数化方案被确定为Kain-Fritsch(New Eta)参数化方案等[28-29]。这些参数的选择也是以更好地描绘华南,主要指本次个例中广东沿海地区的降水为首要依据的。

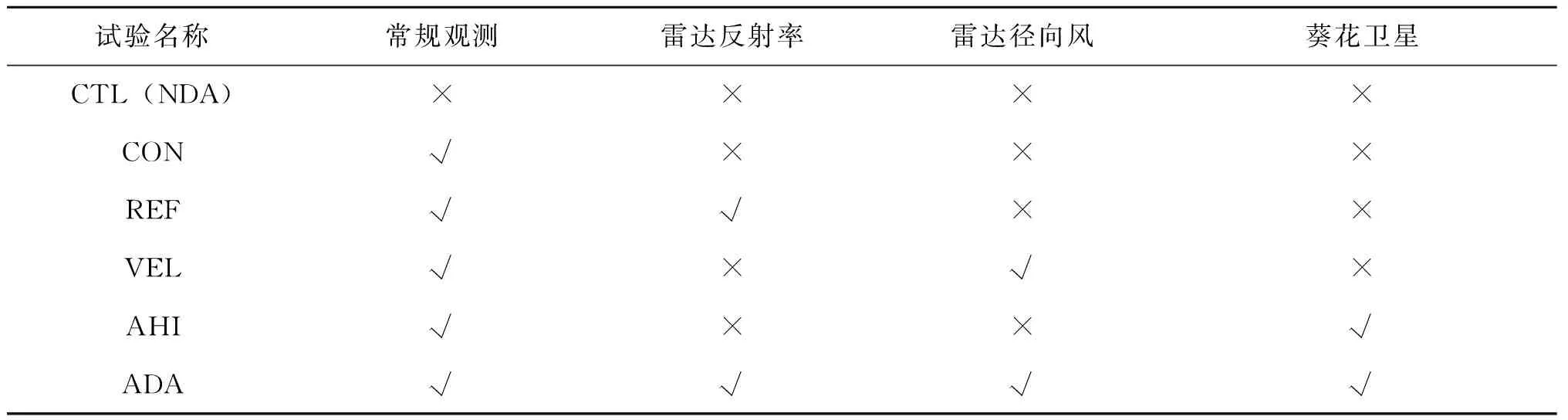

基于上述模式设置,共设计6组试验来验证同化效果,几组试验不同参数设置见表1。其中控制试验(CTL,下文也称NDA)为仅使用GFS全球模式预报场提供的初、边条件来进行模拟,不同化其他观测资料;常规观测资料同化试验(CON)同化了GFS全球常规观测、探空等burf/prebufr资料改进初始场;对雷达资料的同化包括仅同化雷达反射率因子和常规资料的试验组(即RadarRef+CON,简称REF),和仅同化雷达径向风和常规观测资料的试验组(即RadarVel+CON,简称VEL);对葵花-8卫星和常规资料的同化试验组(AHI);最后一组为同化上述所有4种资料来改进初始场的试验组(ADA)。对于预报结果,选用ETS评分等常规方法来分析24 h累计降水,并通过计算同化试验与不同化的对照组之前相应气象要素的均方根误差(RMSE),分析同化对温、湿、风场的改进情况。

表1 同化试验方案设置1)Table 1 Data assimilation test scheme setting

1) √表示有同化对应的观测资料,×表示无同化对应的观测资料

1.2 资料处理

雷达数据来源于我国新一代SA型多普勒雷达,本次个例共同化12部雷达的径向风和反射率资料。其中,江西3部,广东9部,具体位置见图1。为了保证引入的观测数据的质量,在进入同化系统之前,需要进行极值检验、标准差检查、与背景场的差值检验等一系列质量控制工作,同时,由于多普勒天气雷达的观测资料是在以仰角、方位角以及径向距离的三维极坐标中进行的[30],而中尺度模式WRF采用的坐标是以水平方向和垂直方向上的格点坐标,即笛卡尔坐标系,所以在将雷达资料同化到WRF模式之前,需要对雷达产品进行不同坐标的空间转换[20]。

反射率资料采用中国气象科学研究院-灾害天气国家重点实验室的拼图软件[31-32]质量控制后的三维格点反射率数据。径向风资料的处理源于俄克拉荷马大学的风暴分析预报中心(CAPS,Center for Analysis and Prediction of Storms)开发的自动雷达资料质量控制程序88D2ARPS,通过改变其数据输出接口,使之适用于GSI。Himawari-8卫星资料使用从日本气象厅(JMA,Japan Meteorological Agency)下载的NetCDF格式数据,并将各个卫星通道的原始资料进行数据转换,最终以bufr格式进入GSI格点系统。

2 试验结果分析

2.1 个例介绍

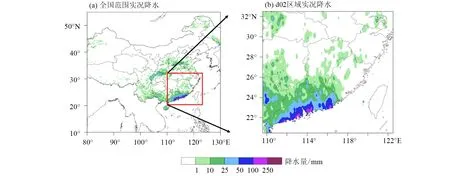

2017年7月17~18日,我国多地出现降水过程(图2),降水覆盖范围十分广泛。中央气象台连续3次发布暴雨蓝色预警,指出福建南部、广东东部和南部沿海、山东南部到河南中东部、陕西南部到四川盆地西部等地的部分地区有大到暴雨。广东省多个沿海地市级气象台接连发布暴雨黄色预警,部分地区升级为橙色甚至红色。从实况观测结果来看,本次试验的d02区域中,广东沿海地区出现100 mm以上大暴雨,其中,珠江口两岸和粤东部分地区24 h累计降水达到200 mm以上,局地最大小时降雨强度超过60 mm。

图2 2017年7月17日08时~18日08时的24小时降水实况分布图Fig.2 Twenty four hour actual precipitation over 08:00 BJT 17th to 08:00 BJT 18th, July 2017

本次降水个例的模拟分析主要关注华南,特别是广东沿海一带(图2中红色框线区域)。引起此次暴雨过程的天气形势(图3)大致为,在高层500 hPa上,副高占据我国华东、华南大部分地区,副高脊线位于我国长江流域(27.5°N)附近,湖南到江西一带存在暖中心,冷中心和低压中心出现在川陕一带,温度场略超前于高度场;在低层700 hPa上有2017年第4号台风“塔拉斯”在中南半岛登陆,虽然生成时间短,强度不大,但由于其结构松散,强大的外围云系覆盖范围较广;低层存在很强的东南急流将水汽由南海向华南区域输送;华南地区存在冷中心,再结合该区域的海陆热力差异以及地形等因素的影响,各方面对本次广东沿海地区的降水条件都比较有利。

2.2 同化结果分析

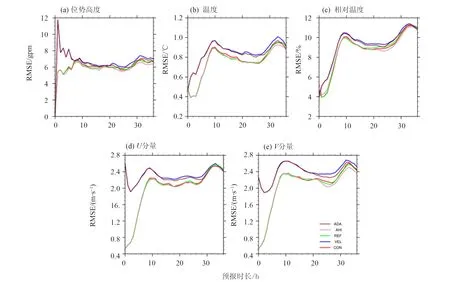

为了评估同化试验对高度场、温度场和风场等物理量的改变情况,我们用各组同化试验与不同化任何观测(NDA组)进行对比。图4为各组同化试验中位势高度(gpm)、温度(℃)、相对湿度(%)、U分量(m/s)、V分量(m/s)的均方根误差(RMSE)随时间的变化情况(红色、蓝色、绿色、粉色、深棕色分别对应CON、VEL、REF、AHI、ADA组)。可以看出,各组试验随预报时间的变化趋势是相当一致的。其中,除了各组试验对高度场的预报均略有偏高外,RMSE的值一直很小,说明几组试验对温、湿、风场的预报与NDA组的差异很小,但大致走向表明,预报开始后6 h内,同化使得模拟区域内温度提升,相对湿度减小,6~20 h西南风加强,温湿场逐渐与不同化任何资料的NDA组趋近。特别是同化径向风的VEL组和同化全部观测资料的ADA组,较其他三组试验对预报场的改变更明显。说明同化雷达径向风资料在本次全部观测资料的同化试验中做出了主要贡献。

图4 各组同化试验中位势高度(gpm)、温度(℃)、相对湿度(%)、U和V分量(m/s)的均方根误差(RMSE)随预报时长的变化Fig.4 The variation of RMSEs (root mean square error) of geopotential height (gpm), temperature (℃), relative humidity (%), and U and V components (m/s) over forecast time under several assimilation tests

综合来看,同化在0~10 h期间作用更大,说明非常规观测资料的同化试验在预报开始后10 h内发挥主要作用,如果要进一步提升同化效果,则需加入循环同化,不断改进。

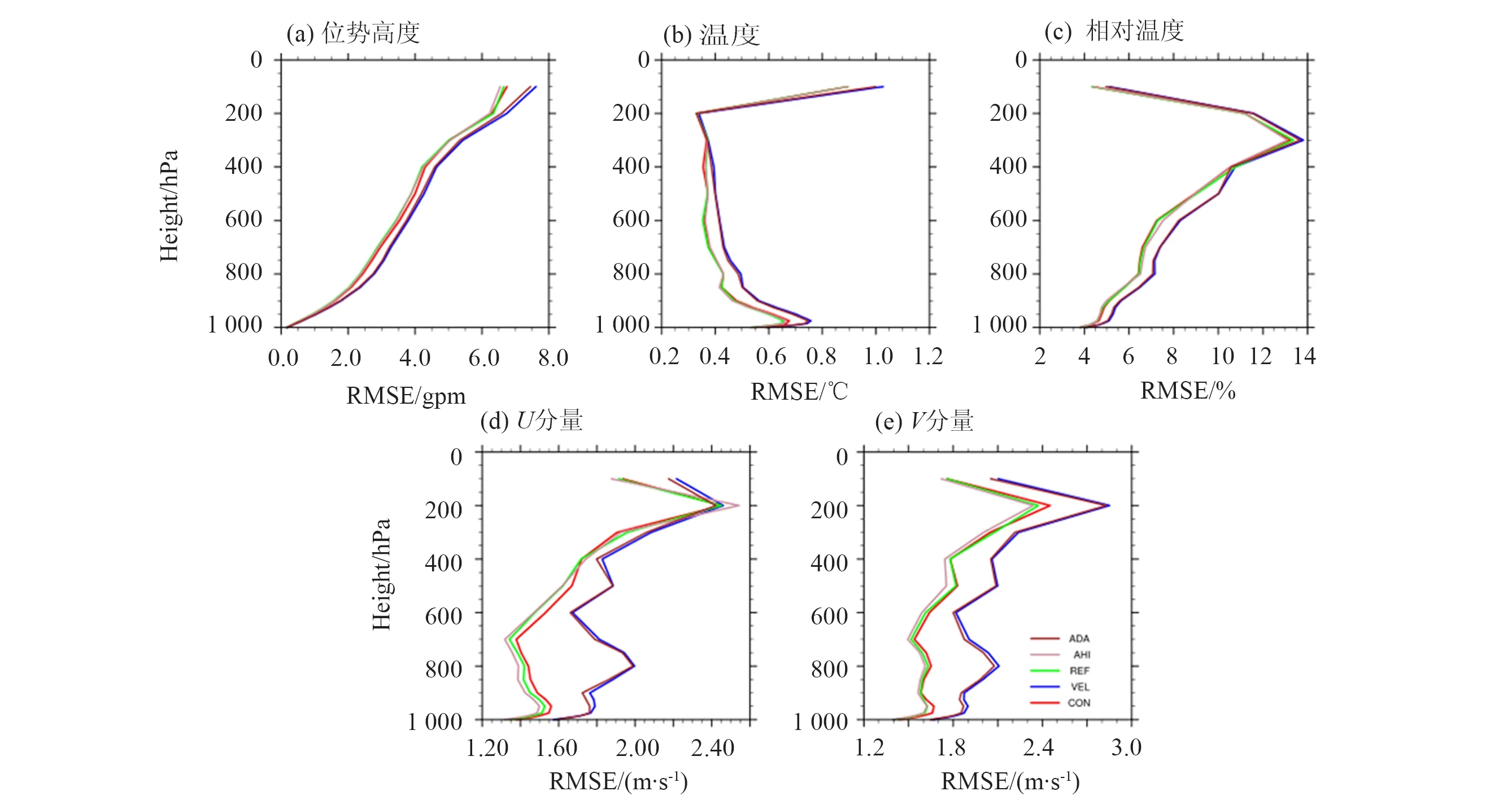

图5为各组同化试验中位势高度(gpm)、温度(℃)、相对湿度(%)、U分量(m/s)、V分量(m/s)的均方根误差(RMSE)随高度(这里指气压层,单位,hPa)的变化情况。经过对比发现,各组试验随预报高度的变化趋势一致,再次说明几组试验对温、湿、风场的预报与NDA组的差异很小,大致走向表明了500 hPa以下,同化使得模拟区域内低层风向有东北分量,500 hPa以上西南风不断加强,同时200 hPa以下,相对湿度不断减小,但温度场整体改变不大。特别是同化径向风和全部观测资料的两组与不同化和仅同化常规资料相比变化较大,尤其是在中低层。

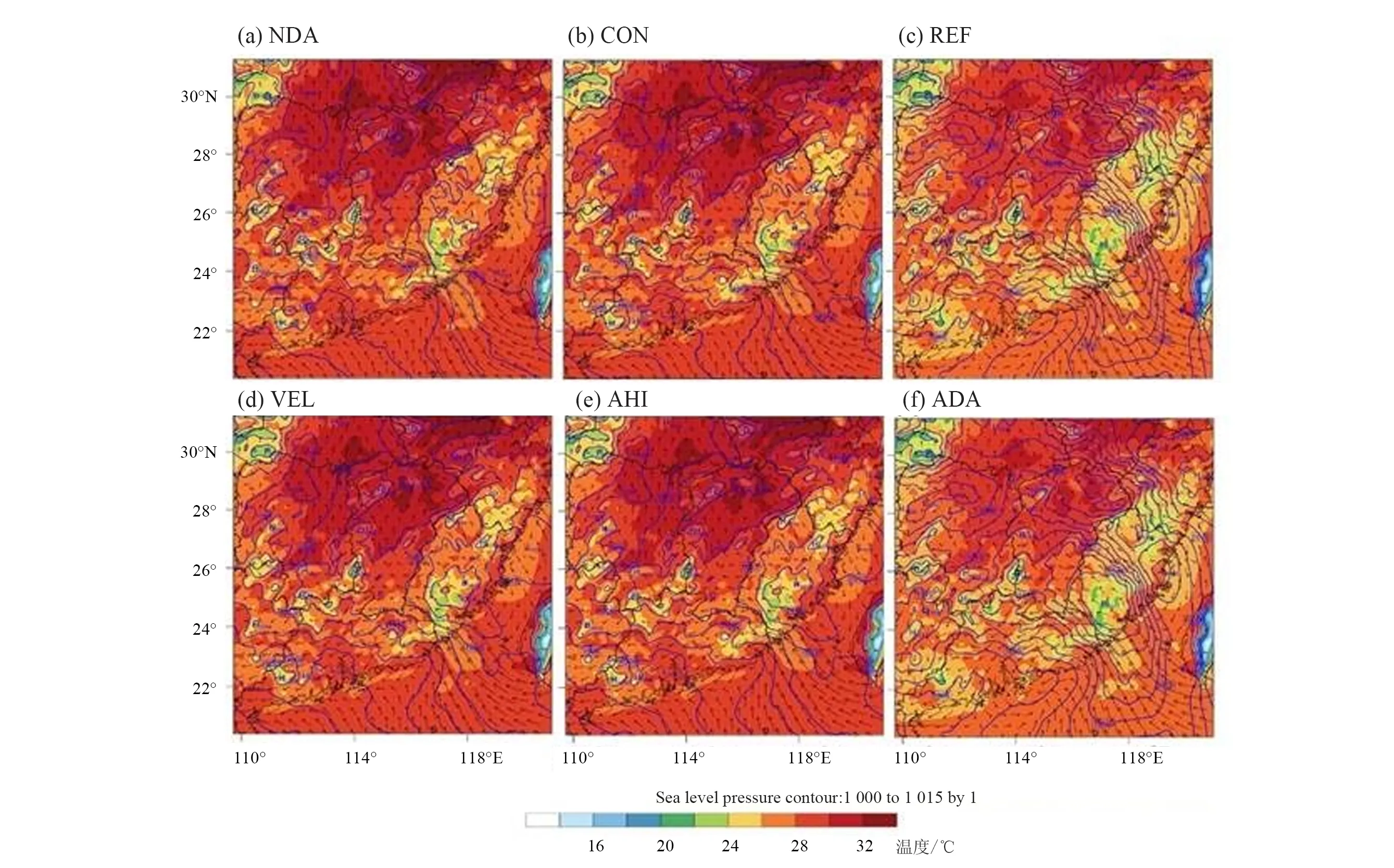

资料同化过程也改变了水平气压场和温度场的分布,将各种资料加入同化并进行模拟1 h后的输出结果进行水平场分析(见图6),图中依次为d02区域中不同化任何资料(NDA组)、同化常规观测资料(CON组)、同化雷达反射率(REF组)、同化雷达径向风(VEL组)、同化葵花-8气象卫星(AHI组)和同化所有资料(ADA组)的10 m风场和2 m处温度和海平面气压场。虽然各组差异不明显,但对比不加入任何同化资料的对照组(NDA)来看,同化常规资料(CON)和同化雷达反射率资料(REF)对于地面低压中心的刻画更加细致,并在湖南到江西一带出现分散性的低压中心;同化雷达径向风资料(VEL)、葵花卫星资料(AHI)对湖南一带的暖中心的温度上调了2℃左右,气压场的梯度增大,气压中心更加明显;整个试验区域内南风加强;同化全部非常规观测资料(ADA)可以体现以上所有信息。

图5 各组同化试验中位势高度(gpm)、温度(℃)、相对湿度(%)、U和V分量(m/s)的均方根误差(RMSE)随高度的变化Fig.5 The variation of RMSEs (root mean square error) of geopotential height (gpm), temperature (℃), relative humidity (%), and U and V components (m/s) over height (hPa) under several assimilation tests

图6 各组同化试验在2017年17日09时的2 m温度(℃)、10 m风场(m/s)和海平面气压场(hPa)Fig.6 The temperatures at 2 m (℃, color filling), wind fields (m/s, arrow) and sea level pressures (hPa, contour lines) at 10 m under several assimilation tests at 9:00 BJT,17th 2017

经过分析,发现本次强降水过程是由于广东地区存在较强的气流辐合而引发的。说明通过同化实验,可以突出产生降水的各项条件,进一步对降水的产生机理进行揭示。

2.3 预报结果分析

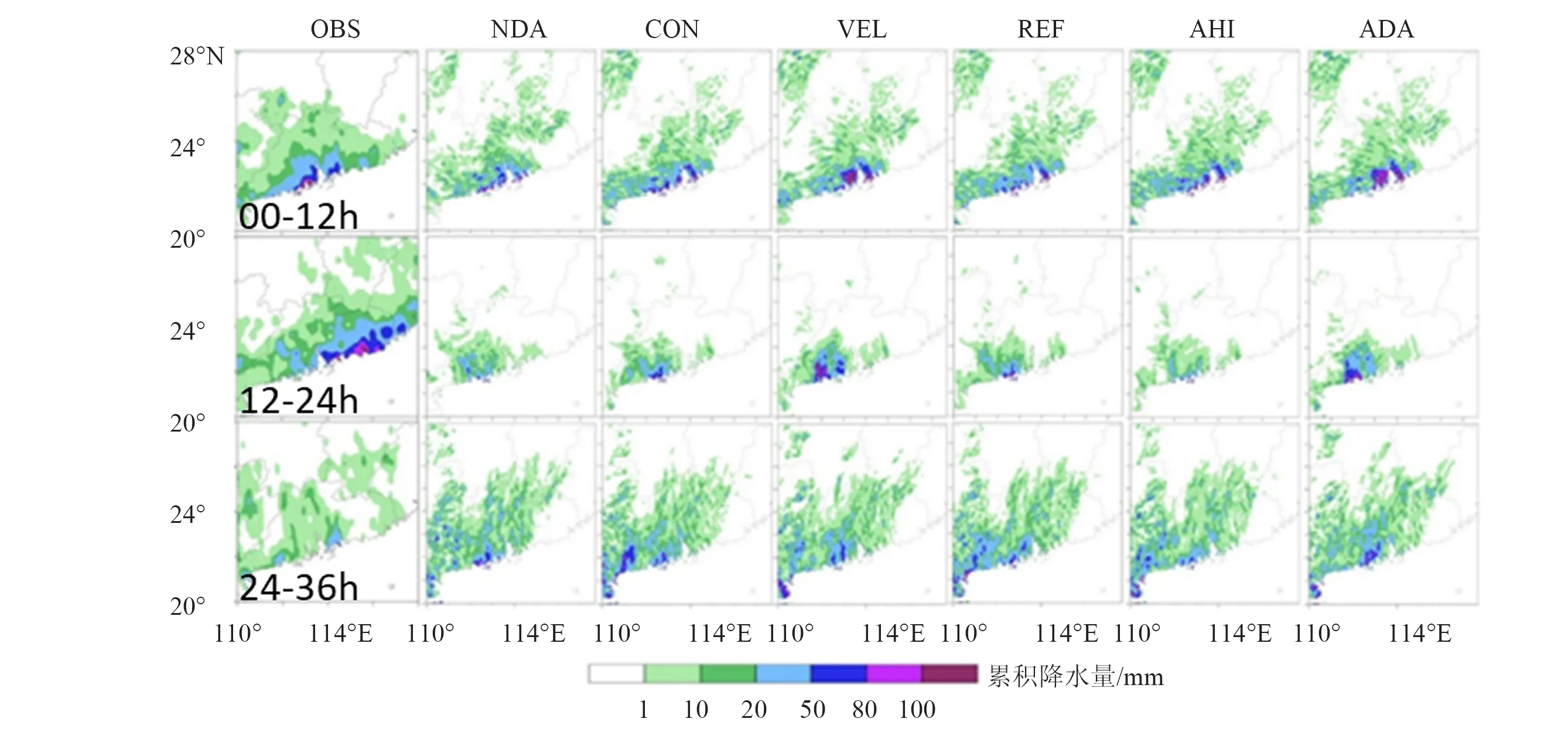

图7显示的是观测(OBS)和不同模拟试验降水,其中第一到三行为17日08~20时、20~18日08时、18日08时到20时的12 h累计降水量,第一到七列分别为实况降水分布图和各组试验模拟降水的分布(第2到7列分别对应CON组,VEL组,REF组,AHI组,ADA组的模拟结果)。在预报开始的前12 h内,同化雷达径向风资料对模式的改进比较明显,但对广东内陆地区小到中雨的描述不足。12~24 h内,同化葵花卫星AHI成像仪的试验组刻画相对准确。

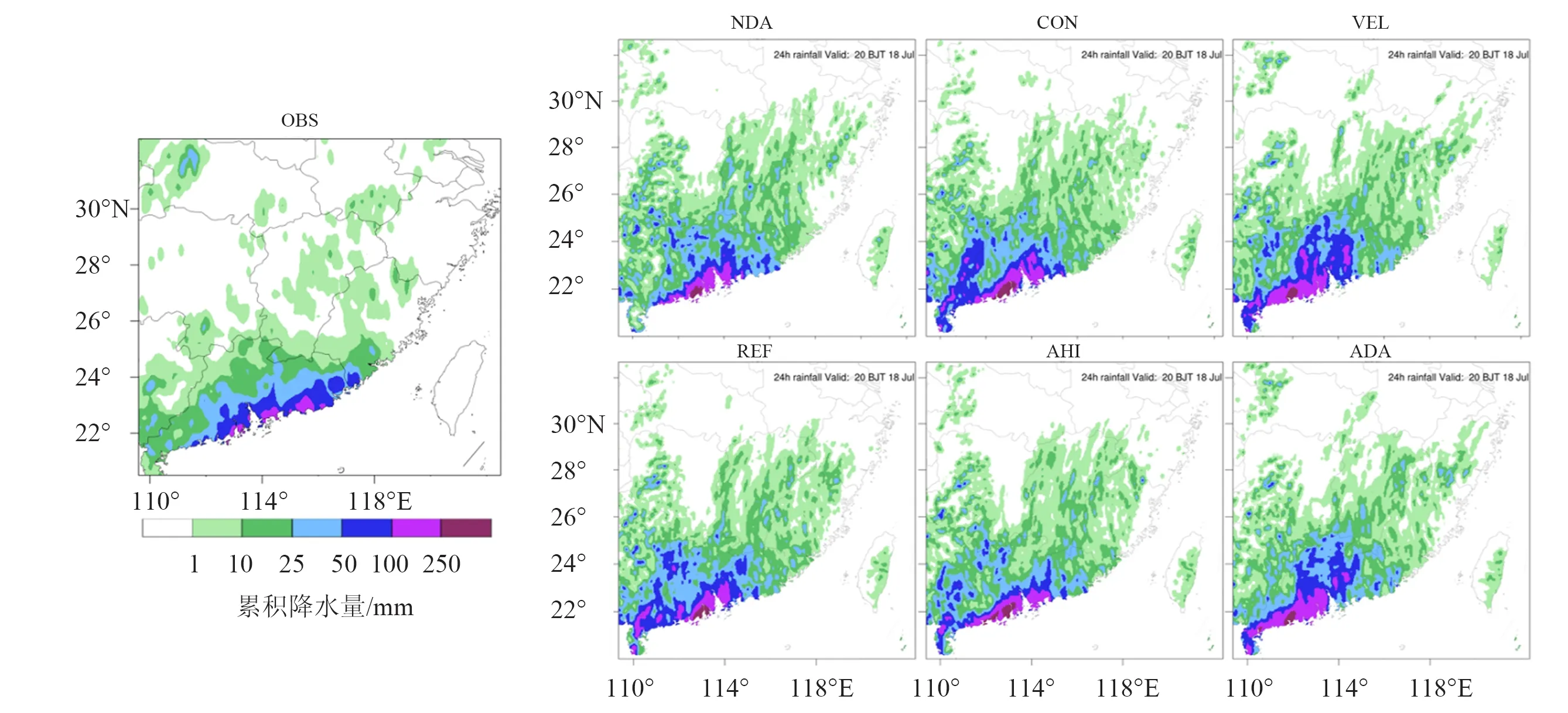

图8显示的是2017年7月17日08时~18日08时24 h观测降水和相应各组试验模拟降水。可以看出,各同化组对降水范围和强度都刻画得比较好,特别是对降水区域的描绘相当细致,大值区域的位置也比较精确;具体到每组试验的模拟情况,各组对偏内陆地区的降水范围和强队模拟偏大,这种偏大以单独同化各个资料最为明显,当同化全部资料(ADA)后,这种偏差反而变得不明显。

图9分别为2017年7月17日20时到18日20时(BJT)24 h实况降水和对应的各组试验模拟的24 h累积降水。由于系统是在17日08时启动,预报时效为36 h,考虑到spin-up的问题,系统启动后第12~36 h的降水分布可能会更加准确。同化常规观测(CON组)和葵花-8(AHI组)的模拟在雨带和雨强方面表现较好,但是,对比后发现,模拟效果并不比直接冷启动直接提取预报结果好太多。每组试验对广东地区的模拟略有提高,但仍是偏西偏大,同样,同化全部资料(ADA)后,对降水量的预报最接近实际情况,再次说明同化尽可能多的资料对模式把握降水特点会有帮助,可能是由于常规观测资料与非常规观测资料的相互订正的作用引起的。

2.4 雷达回波

考虑到雷达资料同化一般会对短时临近预报有较大改善,故而关注模式启动1 h和6 h后的雷达反射率(单位,dbz)。在模式启动一小时后的组合反射率的实况和模拟情况见图10,各组试验均能抓住反射率因子的主要分布特征,尤其是加入各种资料进行同化后,对强回波的的把握更加准确;CON组、REF组和AHI组对雷达反射率的模拟结果相近,VEL组和ADA组对近海地区回波模拟结果吻合较好,特别是广东省汕尾市一带延伸到海上的回波范围和大值区都明显表现了出来,进一步体现了同化更多资料、为模式提供更加丰富的初始场对模拟效果的有利影响。

图7 从起报开始的第一、二和三个12 h累计降水的实况(OBS)和各种模拟对比Fig.7 The comparison of the actual and simulated accumulative precipitations in first, second, and last 12 hours from starting forecast

图8 观测(OBS)和各组试验模拟的7月17日08时~18日08时24小时累积降水(mm)Fig.8 The actual and simulated accumulative precipitations(mm) in 24 hours from 08:00 BJT 17th to 08:00 BJT 18th, July 2017

图9 观测和各组试验模拟的7月17日20时到7月18日20时(BJT)24小时累积降水(mm)Fig.9 The actual and simulated accumulative precipitations(mm) in 24 hours from 20:00 BJT 17th to 20:00 BJT 18th, July 2017

在模式启动6 h后的分析组合反射率的模拟情况见图11,除了跟模式启动1 h后所展现的相似结论外,加入各种资料进行同化后,对分散对流的模拟更加准确,尤其是VEL组和ADA组对广东和福建一带的回波模拟结果吻合较好,但从不同化资料(NDA组)开始,整体模拟的回波结果相对于实况分布略有偏南,直到ADA组的这个问题略有改善,说明各种资料的相互订正也对模拟效果的提高有贡献。同时,ADA组对雷达回波最强区域的模拟把握也相当准确,为系统的下一步完善提供了良好的借鉴意义。

2.5 预报评分

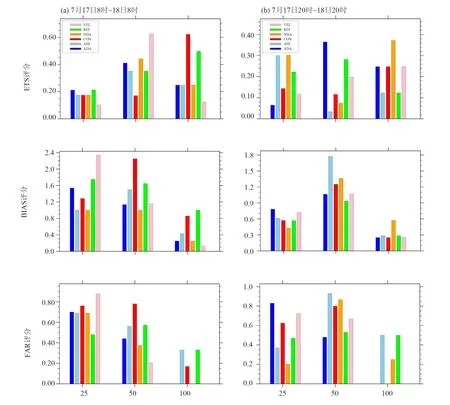

对这次华南降水过程模拟的评分结果如图12所示,三行分别代表ETS评分、BIAS预报偏差和空报率FAR偏差估计,两列图分别代表预报从17日08时到18日08时的24 h累计降水和从17日20时到18日20h的24 h累计降水的评分,亮蓝、浅蓝、红、橘、绿、粉6个颜色从左到右依次代表同化全部观测资料(ada)、仅同化葵花卫星资料(ahi)、仅同化常规观测资料(con)、不同化观测资料(nda)、仅同化雷达反射率资料(ref)和仅雷达径向风资料(vel)的六组试验,每张图的三个色柱组代表中雨量级25~50 mm,大雨量级50~100 mm和暴雨量级100 mm以上,小雨量级各组模式的TS/ETS评分均在0.8~0.9没有画出。

TS和ETS评分的区别在于ETS省去了随机预测系数,从图12可以看出,08时起预报24累计降水的话,在中雨量级,各组试验均表现一般,预报评分整体偏低,空报率比较高;在大雨量级,仅同化雷达径向风资料表现最好,TS/ETS评分比其他组高0.2分以上,空报率低0.4以上,且预报偏差也相对较小;在暴雨量级,仅同化常规资料和同化雷达反射率资料在各方面的表现都很好,较其他组平均高0.2~0.4分。17日20时到18日20时的24 h累计降水,在中雨量级,同化葵花-8卫星资料的表现较好;在大雨量级,同化全部观测资料和仅同化雷达反射率资料的试验组表现较好;在暴雨量级,各组同化试验均不太理想。

图12 2017年7月17日08时~18日08时(a)和17日20时~18日20时(b)的各组试验模拟的24 小时降水评分Fig.12 Twenty four hour precipitation scores from 08:00 BJT 17th to 08:00 BJT 18th and 20:00 BJT 17th to 20:00 BJT 18th under various simulation tests

但是17日20时到18日20时的整体预报评分均比08时起报要低0.1左右;尤其是暴雨量级,这种差异更加明显。进一步体现并不是同化全部资料或者单独某一类资料会对预报效果有均匀而稳定的改善。

3 结 论

利用WRF模式和GSI同化系统,采用3D-Var同化方法搭建了一套可以业务运行的预报系统,实现对多普勒天气雷达的反射率和径向风、葵花-8气象卫星的AHI资料同化。利用该系统,针对同化常规和非常规资料可能带来资料应用和预报效果问题,设计多组对比试验,对发生在华南地区的一次强降水个例进行模拟分析和同化试验效果的评估。得到如下结论。

1)本系统能够较好地把握本次降水过程范围和强度,对雷达反射率因子的模拟也比较准确,同化对短时强降水预报的改善明显。尤其是同化卫星资料,对云水物质的分析能力加强,对海上的天气过程刻画准确。

2)同时同化所有观测资料对温、湿、风和降水等要素场的模拟技巧均有提高,但其预报效果并不绝对优于单独同化某一类资料。同化径向风对12 h内50~100 mm量级的降水预报优于同化其他两种资料,但对100 mm以上量级,同化反射率的评分效果更佳;对36 h内25~50 mm量级的降水预报,同化葵花-8卫星资料更有优势。

3)对于12 h累计降水而言,各组试验的预报结果均偏珠江口西岸,对粤东大部分地区的降水没有明显体现;对于要素场的预报,与不引入同化的对照组相比,各组试验随时间和高度的变化趋势相当一致。需要指出的是同化径向风和反射率的同化试验在0~12 h内起主要作用,在24~36 h内各组同化试验对要素场的改变均有限。整体来说,同时加入所有资料的同化试验表现比较平稳,虽在各组检验中绝对优势不明显,但一般都高于不同化任何资料和常规观测资料的评分结果,说明各种资料的相互订正对模拟降水过程有利。

从所选个例的模拟表现可以看出,多源观测资料的同化对初始场的改进是有时效性的,在接下来的工作中需要从完善快速更新循环同化过程和采用引进集合思想的混合同化方法两方面入手,不断优化预报初始场,进一步提高预报准确率。

——缺陷度的算法研究