例析生物学教科书插图的有效使用

洪小玲 陈美玲

摘要 通过人教版生物学七年级上册教材为例,浅析教材插图在课堂教学中的有效使用:设计问题驱动,显化隐性知识;改造教材插图,优化认知结构;组织拼图活动,促进概念建构。

关键词 生物学 教材插图 有效使用

中图分类号 G633.91

文献标志码 B

美国学者莱维和伦茨基于实证研究得出,带有插图的教科书的教学效果要优于纯文字性的材料。教材插图作为教科书的补充性材料,与教学内容有机融合,是促进教学目标达成的基本课程资源之一。在情意方面,教材插图能增加学习趣味性,唤起学生注意力;在认知方面,教材插图促进学习者掌握知识、发展能力。

通过对一线教师进行访谈调查,发现多数教师能认识到教材插图的地位和价值,但少有教师能充分挖掘教材插图中的隐性资源进行教学。中学生物学教科书插图中蕴含着隐性知识,是生物学教学中尚待挖掘的深层教学资源。下面以人教版生物学七年级上册教科书为例,浅析教材插图在课堂教学中的有效使用方法,为一线教师的教学提供参考。

1 设计问题驱动,显化隐性知识

20世纪50年代末,波兰尼在著作《个体知识》首次提出隐性知识的概念理论,即指隐含在材料或经验之中,没有直接表征出来的知识内容与联结。教材中的插图是直观呈现知识的方法之一,其中也承载着隐性的生物学概念、方法、思想等。教师通过设置问题串、创设小组合作等方法,能诱发学生发现插图中潜在的学习资源,提高从图片中提取和加工信息的能力。

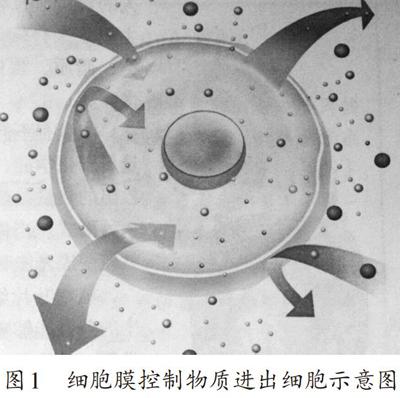

例如,“细胞的生活”一节提供了“细胞膜控制物质进出细胞示意图”(图1)。此图含有的隐性知识包括:

(1)2个椭圆分别代表1个细胞和1个细胞核;

(2)5种大小和颜色不同的点代表5种组成不同物质的分子;

(3)5个不同方向的箭头代表5种运输方向。

该插图表示一些物质能够进出细胞,一些物质不能进出细胞。学生能否理解图中的椭圆、点、箭头,是学生能否获得“细胞膜控制物质进出”这一知识目标的关键。对于初一的学生而言,很难直接从图中获得答案。

教师可以通过小步骤呈现问题,从微观上帮助学生先理解图示中的符号意义,再使学生从宏观上把握图中想表达的信息。在教学中,教师指导学生小组合作,思考从图1可以获得什么信息,并给予提示:

(1)图中点代表什么?有几种颜色的点?细胞内外的点一样吗?有几个箭头?箭头方向相同吗?箭头上的点能告诉你什么信息?

(2)用一句话描述细胞膜的作用。

综上,教师以梯度明显的系列问题链,引导学生通过自悟、互助,完成知识建构。学生合作交流,多方面得到提高:

①学习解读图的方法,培养分析图形的能力,形成认知结构;

②促进组内的沟通和交流,学生的语言组织、图文转换等能力得到锻炼。

2 改造教材插图,优化认知结构

认知结构是学生在某一学科的特殊知识领域内的观念的全部内容及其组织。奥苏伯尔认为,认知结构受到可利用性、可辨别性、稳固性和清晰性三个变量的影响。一些教材插图文字内容多且抽象,理解难度较大。教师可对教材插图进行改造,增加图中隐性知识的清晰性,促进学生理解和记忆。

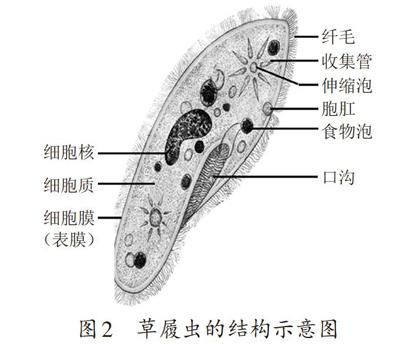

例如,“单细胞生物”一节提供了插图“草履虫的结构和功能”。该图用水平指示线标注了草履虫各个结构的名称和功能,教师要引导学生仔细观察和归纳,发现其中的潜在知识:

(l)草履虫具有细胞的结构,即细胞膜(表膜)、细胞质、细胞核(大核和小核);

(2)草履虫能完成呼吸、排泄等生命活动;

(3)草履虫是单细胞生物。

该插图色彩鲜艳,标注明确具体,但是左右各有4个结构的名称和功能,学生的认知结构较为模糊,难以从图中快速获得“草履虫是单细胞生物”的信息。而且,该图隐性知识内容多且抽象,理解难度大,教师应该改造插图方便学生理解和记忆。

在教学中,教师对图进行改造,如图2所示。师生共同复习细胞的结构,进一步引导学生认识到草履虫也拥有细胞共同的结构,推导草履虫是由一个细胞构成。师生共同复习生物的基本特征,在学生显微观察和小组讨论的基础上,归纳出草履虫借助口沟获取营养、借助纤毛运动、通过食物泡进行消化等,说明草履虫具有生命活动的特质。最终,学生容易得出草履虫虽然只有一个细胞,却拥有生物的特征。

总之,教师借助板书演示、问题驱动、小组讨论等多种策略步步呈现,促使学生逐步形成概念:草履虫只有一个细胞,但能独立完成生命活动;草履虫是单细胞生物。教师板书呈现改造后的教材插图,一方面由于插图是逐步生成的,学生能够较好地理解单细胞生物的意思;另一方面能促进学习者对知识的理解和记忆。

3 组织拼图活动,促进概念建构

建构主义认为,知识不是通过教师传授得到,而是学习者在一定的情境即社会文化背景下,借助其他人(包括教师和学习伙伴)的帮助,利用必要的学习资料,通过意义建构的方式而获得。教师通过组织学生创造性使用教材插图,使得学生头脑中的概念形成是主动的,而不是被动的。

例如,“动物体的结构层次”一节提供了插图“人体消化系统”。该图意在帮助学生理解“能够共同完成一种或几种生理功能的多个器官按照一定的次序组合在一起,就构成了系统”。通过访谈调查,多数教师选择解释性讲授、直接告知的方式,促进学生理解系统的定义;或者师生共同回忆参与消化功能的器官,进一步说明这些器官必须按照一定次序组合。这些方法属于传统的讲授法,学生被动接受知识。

在教学中,教师可以將彩色插图打印,并将不同的器官裁剪分开,让学生以小组为单位,尝试在人体的正常分布中拼接这些器官,然后请个别小组进行板演。教师介绍这些器官共同构成消化系统,进一步引导学生思考组成该系统的器官在功能上的相似性。

通过这个活动,学生主动参与,乐于探究消化系统中各个器官的分布,同时能够真正体会到:器官按照一定的次序构成系统,才能执行系统的正常功能。教师创造性地使用教材插图,不仅能够激发学生学习的兴趣,而且能很好地促进学生进行概念建构。

参考文献:

[1]

Levie,W.H.&Lentz,R.Effects of text illustrations:A Re-vieW of Research [Jl. Education Communication and technologyjournal, 1982, 30(4): 195-232.

[2]

PolanYi, Michael, 'rhe Tacit Dimension [J]. Chicago Uni-versitv of Chicago Press: 1966:4.

[3]唐来秀,认知结构迁移理论在高中生物概念教学中的应用[J].中外教育研究,2010,(3):147.

[4]林静.义务教育课程标准(2011年版)案例式解读·初中生物学[M].北京:教育科学出社.2012.