在初中生物学教学中发展学生科学思维的探索

吴呈香 林运来

摘要 结合初中生物教学中的案例,提出科学思维培养的策略和方法,有助于使学生的科学思维核心素养在常态化教学中落地生根。

关键词 科学思维 初中生物学教学 课堂教学

中图分类号 G633.91

文献标志码 B

科学教育的核心在于学生科学思维能力的培养。科学思维是生物学核心素养的重要内容之一,生物学的学习有助于培养学生的科学思维,如能够基于生物学事实和证据运用归纳与概括、演绎与推理、模型与建模、批判性思维、创造性思维等方法,探讨、阐释生命现象及规律,审视或论证生物学社会议题。笔者结合初中生物学教学的案例,提出生物学教学中科学思维培养的策略和方法,希望能对初中生物学教学有所帮助。

1 归纳与概括思维能力的培养

归纳与概括指在头脑中把学习对象的各个组成部分联系起来,结合成整体的过程。教师要善于引导学生采用思维导图、概念图、表格等方式对生物学事实进行归纳与概括,建立生物学重要概念,并以此来建构合理的知识框架。

【案例1】在学习人教版八年级上册“鸟”一节时,当学生通过探究学习完鸟的外部形态、内部结构和生理特征等特征后,教师可引导学生小组合作、画出思维导图(图1)进行总结。然后,小组间交流,修正、完善思维导图,建立起重要概念。

2 分析与综合思维能力的培养

分析是把学习对象的整体分解为一个个部分或局部,分别加以研究的思维方法;而综合与分析刚好相反,是从整体上去认识和把握学习对象的思维方法。二者之间是相互渗透和转化的。教师在教学过程中要引导学生对学习对象基于观察策略进行分析,在分析的基础上进行综合,在综合的指导下再去分析,以此培养学生的分析与综合能力。

【案例2】在学习人教版七上“动物体的结构层次”一节中“器官”的概念时,教师出示解剖好的鸡腿,引导学生从外到内进行观察,并提出问题:

①鸡腿是由哪些组织构成?

②它以哪种组织为主?

③它有什么功能呢?

各个学习小组经过观察、分析、讨论后得出:

①鸡皮由上皮组织构成;掀开鸡皮可看到厚实的肌肉,由肌肉组织构成;再掀开肌肉可看到坚韧的骨骼,是由结缔组织构成;鸡腿能感受刺激,因此还有神经组织。故鸡腿是由四种组织按照一定的次序排列组成的。

②鸡腿中肌肉最发达,因此以肌肉组织为主。

③鸡腿具有运动的功能。

利用同样的方法分析猪心的结构和功能后,教师引导学生对以上的分析结果进行综合,建构“器官”的概念:器官是由不同的组织按照一定的次序结合在一起构成的行使一定功能的结构。

这时,教师出示人体皮肤的结构图片,提出问题:皮肤是上皮组织还是器官?进一步引导学生综合运用器官的概念去分析:皮肤的角质层和汗毛分别起到保护和分泌汗液的作用,属于上皮组织;皮肤被割伤后会流血,说明皮肤中有结缔组织;皮膚被针扎伤会感觉到疼痛,说明有神经组织;综上分析,皮肤是由多种组织按照一定的次序构成的,因此属于器官。

3 模型与建模思维能力的培养

模型是人们为了某种特定目的而对认识对象所作的一种简化、概括性的描述。中学生物学研究中常见的模型有物理模型、数学模型和概念模型。教师在教学过程中要善于引导学生进行模型建构活动,来表征生命现象及规律,化抽象为形象化,化难为易。

【案例3】在学习人教版七年级下册的“人体内废物的排出”时,肾单位的结构和尿的形成过程是本节的重难点,教师引导学生通过模型建构活动来进行学习。

活动1:学生开展小组合作,利用红色和蓝色吸管、装水果的红色泡沫网套和蓝色网套、短颈漏斗、滤网、黄色乳胶管、细绳,进行肾单位模型建构活动。学生用红色吸管模拟入球小动脉和出球小动脉,用细绳在红色泡沫网套两边的网眼上做成松紧带,扎成红色网兜袋模拟肾小球,短颈漏斗和滤网模拟肾小囊和肾小囊内壁,黄色乳胶管套在短颈漏斗下方模拟肾小管,红色和蓝色网套模拟肾小管上的毛细血管网,蓝色吸管模拟肾静脉。用透明胶带将模型固定在画板上,并用标签纸写出每种材料所模拟的结构名称,贴在模型上。各小组展示交流各自的模型,通过师生之间的思维碰撞进行模型的评价和修正。

活动2:教师利用肾单位结构模型开展筛粮食活动,模拟探究尿的形成过程。教师在引导学生分析健康人血浆、原尿、尿液成分的基础上,提供给每个小组一包含沙子的粮食,用大红豆模拟红细胞、白芸豆模拟血浆蛋白、大米模拟葡萄糖、小麦模拟无机盐、小米模拟水、沙子模拟尿素,要求学生去除粮食中的沙子。教师引导学生将粮食倒入肾单位结构模型的红色网兜袋中进行筛粮食活动,并设置层层递进的问题串引导学生思考:什么样的物质被筛出去了?这个过程模拟的是尿液形成的什么过程?哪个结构具有过滤作用?被筛到漏斗中的物质能不能直接全部倒掉?将漏掉的小麦、小米和大米捡回来的过程模拟的是尿液形成的什么过程?哪个结构具有重吸收的功能?最后再播放尿液形成的动画,引导学生总结整个过程。通过这些有趣的模型建构活动和模拟活动,加深学生对肾单位的结构以及尿的形成过程的理解和记忆,使学生建构起“肾单位的结构与功能相适应”的生命观念。

4 批判性思维与创造性思维能力的培养

批判性思维是指具有目的性和反思性的判断,包括好奇、敏锐、求真等思维特性,也包括阐释、分析、推理、评估、解释和自我调整等认知技能。创造性思维就是发散性思维,是人类思维的最高级形式,是以新的方式解决问题的思维活动,是以感知、记忆、思考、联想、理解等能力为基础,以综合性、探索性和求新性特征的高级心理活动。批判性思维是创造性思维的基础。批判性思维可以帮助学生转变科学概念,建构科学知识,提升认知水平,发展探究能力、判断能力和教学能力等,教学中,教师要鼓励学生不迷信权威,敢于质疑,勇于批判,大胆创新。

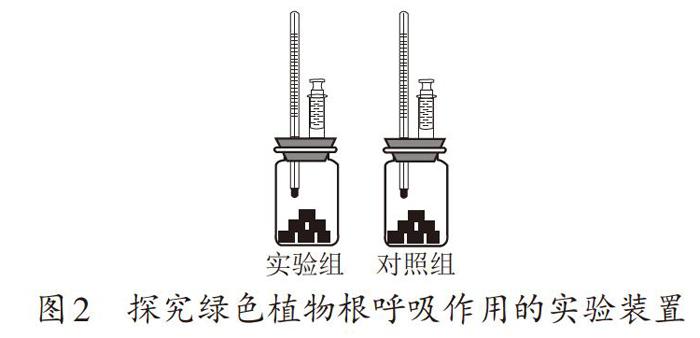

[案例4]在学习人教版七年级上册“绿色植物的呼吸作用”中的探究绿色植物的呼吸作用时,教材用了3个演示实验且都用种子作为实验材料。有学生学习时产生以下疑问:采用注水排气法验证呼吸作用产生二氧化碳的实验为何教材没有设置对照实验?是不是不够严谨?植物的其他器官能不能进行呼吸作用呢?这就已经是学生敢于质疑和积极思考的的体现。

面对学生的质疑,教师首先表扬学生敢于质疑的批判精神,并抓住这一闪光点顺势引导学生思考:如果你认为教材的第二个演示实验不够严谨,你认为应该如何改进?你能创造性地用一套实验装置将教材的三个实验整合成一个实验吗?如何分步骤进行实验?你想探究植物体的何种器官的呼吸作用?选用何种实验材料?如何论证你的假设?教师顺势将教材的演示实验改为学生的分组探究实验,并引导各小组合作讨论,制定实验方案,创新自制实验装置,通过亲身实验论证植物体其他器官(根、茎、叶、花、果实)也能进行呼吸作用。

图2为其中一个小组的实验装置,选用保温杯和注射器做实验装置,保温杯的盖子改用泡沫板,用该装置探究根(实验材料为胡萝h)的呼吸作用,先检验根呼吸作用释放热量,接着采用注射器抽气法(先用注射器中抽取5 mL澄清石灰水或质量分数为0.1%的溴麝香草酚蓝溶液,然后再抽取瓶中气体与之震荡混合)验证呼吸作用产生了二氧化碳,最后验证呼吸作用消耗了氧气,从而得出結论。用该装置一箭三雕、一气呵成地完成了教材中的三个演示实验,高效便捷。通过这样的“质疑——创新——论证”的过程,学生的批判性思维和创造性思维能力都得到了螺旋式的发展。

总之,要培养学生的科学思维,教师应深度挖掘教材资源,采用多种教学策略,不断给学生以点点滴滴的思维启迪,将培养学生的科学思维能力自然地融入到日常教学过程中,使学生的科学思维核心素养在常态化教学中落地生根。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018:5.

[2]王吉文.例谈高中生物学教学中理性思维能力的培养[J].生物学教学,2017,(5):13-14.

[3]吴成军.初中生物学科学方法体系的建构及其教学建议[J].中学生物教学,2014,(10):4-7.

[4]朱止威,赵占良.普通高中课程标准实验教科书·生物·必修1.分子与细胞[M].北京:人民教育出版,2007: 54.

[5] 吴成军.试论科学思维及其在生物学学科中的独特性[J].生物学教学,2018,(11):7-9.

[6]多湖辉.创造性思维[M]北京:中国青年出版社,2002.