DMS联合多点多轴悬吊系统治疗慢性非特异性下背痛的临床疗效观察

雷晓辉 武海英 董卓瑛 杨峰

710004西安交通大学第二附属医院1,陕西西安

116000中国人民解放军联勤保障部队大连康复疗养中心2,辽宁大连

慢性非特异性下背痛是临床常见病[1],好发人群较广且无明确特异性病理改变。临床主要表现为持续12周以上,病因不明,除脊柱特异性疾病及神经根性疼痛以外原因所致,发生在肋缘以下、臀横纹以上和两侧腋中线之间区域内疼痛和不适,常伴有或不伴有大腿牵扯痛。多数患者常伴有腰部无力、僵硬感、活动受限或协调性下降,严重者可伴有睡眠障碍。临床治疗主要以缓解疼痛、改善活动度、功能,预防复发为目标。选取临床慢性非特异性下背痛患者80例作为研究对象,随机分为两组,分别采取不同治疗方法。两组患者均接受1周门诊康复治疗,2周后门诊复诊,观察两种方案差异性。现报告如下。

资料与方法

2017年9月-2018年12月收治慢性非特异性下背痛患者80例,男43例,女37例;年龄18~70岁;否认有相关外伤病史,下背部疼痛病史在12周以上;随机分为治疗组和对照组,各40例。

纳入标准:①临床诊断为慢性非特异性下腰痛,疼痛部位在肋下缘和臀下皱襞之间的间歇性或者持续性疼痛,不伴有大腿后侧或外侧的放射痛;②X线上排除腰椎椎体旋转、小关节间隙狭窄、不对称性情况,没有其他阳性发现;③实验室及影像学检查,排除骨关节系统及其他疾病引起的下背痛、局部感染肿瘤、风湿性关节炎、强直性脊柱炎等。

排除标准:①合并有腰椎肿瘤、结核、骨折、各种内固定物植入;②伴有强直性脊柱炎、严重骨质疏松、腰椎管重度狭窄、腰椎滑脱;③严重心肺肝肾功能不全者或伴有严重精神疾病;④年龄<18岁或>70岁者;⑤临床治疗过程中不能坚持1周(6 d)。

方法:⑴试验组给予DMS治疗联合悬吊训练:①DMS治疗:嘱患者俯卧于治疗床上,通过触诊和早期评估,找到疼痛相应扳机点并标记。给予患者治疗巾覆盖,使用DMS治疗仪在相应扳机点给予局部逐一进行治疗。每个部位治疗时间3 min,治疗时治疗强度以患者舒适为度,必要时给予多层治疗巾覆盖。试验中每次的治疗时间为15~20 min,治疗后仔细检查患者局部皮肤及软组织。②悬吊训练(躯干核心稳定的器械辅助训练)治疗[2]:治疗时嘱患者仰卧于悬吊训练系统下面可升降治疗床,分别使用悬吊训练系统中的腰带、膝带、踝带固定于患者骨盆、膝上和踝关节,在分别依次使用50 kg、25 cm 的特性双绳悬挂固定带并固定于悬吊系统相对应固定绳上,缓慢降低治疗床,并依次调整弹力绳固定高度。嘱患者缓慢双下肢并拢,然后慢慢向上抬起骨盆,并在最高点维持10~30 s/组,3~5组/次。然后更换俯卧位嘱患者双肘支撑,同前准备悬吊系统,嘱患者再次训练。两组总治疗时间保持在15~20 min。⑵对照组给予中医传统推拿治疗和患者自我核心训练法。①中医传统推拿治疗:嘱患者放松后端坐在椅子上,治疗师在患者颈项和肩背,运用揉、捏、拿、点、按、提甚至滚法等常规推拿技术,用力由轻到重,力度以患者能够忍受为度,治疗时局部有部分不适。治疗过程先肌肉放松,再治疗,最后再放松,同时给予患者运动指导,且当时就教会患者自我运动。治疗时间保持在15~20 min。②患者躯干核心自我训练法:每次患者治疗结束后给予以下躯干为核心的自我训练指导,直至患者熟悉并学会自我训练方法:a.双桥练习:嘱患者仰卧,双腿屈曲,双脚平放床上,腰部用力使身体离开床面。尽量弓起身体,保持平衡。保持10~30 s/次。5~10次/组,2~3组/d。b.“背飞”练习:俯卧床上,手背后,双腿并拢,腰部用力,使头及腿同时远离床面。于最用力位置保持至力竭为1次,5~10次/组,2~3组/d。此练习主要锻炼腰背肌肌力。c.屈腿仰卧起坐:仰卧位,双腿屈髋屈膝,双脚平踩于床面,上身抬起,使肩胛骨离开床面。上身抬起不可过高,以免增加腰椎负荷。保持至力竭为1次,间歇5 s。5~10次/组,2~3组/d。此练习主要锻炼腹直肌和腹外斜肌。d.“空中自行车”练习:平卧,双腿抬起,在空中模拟骑自行车动作,动作要缓慢而用力。一般练习10~20次/组,2~3组/d。此练习主要锻炼腹肌及腰部的控制能力,同时可有效提高整个下肢力量。e.俯卧四点支撑:俯卧于床上,双臂屈曲于胸前,用双肘部及双脚尖将身体支撑抬起,至身体成一直线,保持10~30 s/次,间歇5 s,5~10次/组,2~3组/d。

观察指标:两组患者分别于接受康复治疗前、完成康复治疗6 d后以及回家自我训练1周后,分3次评估患者下背痛疼痛(VAS评分)和功能障碍情况(JOA下腰痛评分改善率),其中改善率=(治疗后评分-治疗前评分)/(满分29-治疗前评分)×100%,然后进行治疗前后对比和统计分析。

统计学处理:数据应用SPSS 19.0 软件处理;计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验;计量资料以(±s)表示,采用t检验;P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

两组患者治疗前后和随访时,疼痛评分较前均有显著性改善,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

两组患者治疗前后疼痛评分比较:两组患者治疗前疼痛评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后疼痛评分改善差异有显著性,随访时评分也有显著差异,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

两组患者JOA下腰痛评分比较:治疗前后比较,差异有统计学意义(P<0.05)。由此可认为,治疗组有效性优于对照组。见表4。

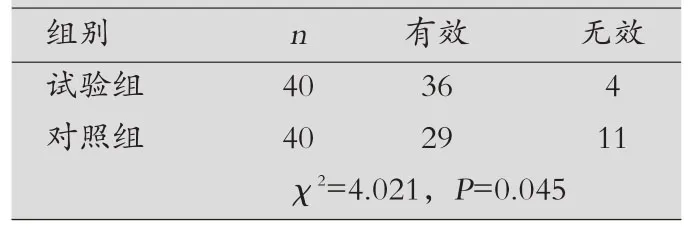

JOA总评分最高为29分,最低为0分,分数越低表明功能障碍越明显。改善率100%为治愈,>60%为显效,25%~60%为有效,<25%为无效。

本试验共选取下背痛患者80例,有效65例(67.5%),无效15例(32.5%)。治疗组总有效率为90%,无效率为10%;对照组总有效率为72.5%,无效为27.5%。治疗组总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 治疗组样本前后检验比较(±s,分)

表1 治疗组样本前后检验比较(±s,分)

时间成对差分差分的95%置信区间均值 标准差 均值的标准误 下限 上限t df Sig.(双侧)对1治疗前-治疗后 3.425 1.448.229 2.962 3.888 14.959 39.000对2治疗后-随访 2.625 1.372.217 2.186 3.064 12.104 39.000对3治疗前-随访 6.050 1.358.215 5.616 6.484 28.181 39.000

表2 对照组样本前后检验比较(±s)

表3 两组患者治疗前后疼痛评分比较(±s)

表3 两组患者治疗前后疼痛评分比较(±s)

均值方程的t检验t df Sig.(双侧) 均值差值 标准误差值 差分的95%置信区间下限 上限治疗前 假设方差相等 -1.073 78.287 -.250.233 -.714.214假设方差不相等 -1.073 77.031.287 -.250.233 -.714.214治疗后 假设方差相等 -6.797 78.000 -1.325.195 -1.713 -.937假设方差不相等 -6.797 72.532.000 -1.325.195 -1.714 -.936随访 假设方差相等 -7.800 78.000 -1.950.250 -2.448 -1.452假设方差不相等 -7.800 63.647.000 -1.950.250 -2.449 -1.451

表4 两组患者JOA下腰痛评分比较(n)

讨 论

慢性非特异性下背痛有病程长、病因复杂、无明显病理性特征的特点,且临床症状复杂多样,特别是疼痛造成患者腰部活动功能障碍,严重影响患者日常生活能力和社会参与。而疼痛部位存在肌张力增高和明显局限性压痛点[3],临床中DMS治疗能够很好地对局部肌肉软组织及其扳机点给予有效松解[4],且松解深度优于徒手推拿技术,患者疼痛缓解、立竿见影。躯干核心稳定性在维持躯干功能中至关重要,而且有效的核心稳定训练能够很好地维持躯干核心稳定性,从而避免慢性非特异性下背痛复发。悬吊训练采用多点多轴多方向训练,满足患者不同需求,且能给在训练中给予患者恰当反馈,提高患者训练有效性,能够很快将患者躯干稳定性提高到一定程度。临床上将DMS 和悬吊训练结合应用于慢性非特异性下背痛患者,即很快缓解患者疼痛,解决腰部功能活动障碍,同时有效预防下背痛复发。