早期康复训练对脑卒中偏瘫患者骨密度水平和日常生活活动能力的影响研究

528200广东省人民医院南海医院,广东 佛山

脑卒中是一种十分常见的临床疾病,在我国具有较高的发病率与较大发病群体,随着治疗技术的不断改进与提升,该疾病的死亡率得到显著控制。但诸多患者仍将产生较为严重的后遗症。其中之一则为偏瘫,严重影响其正常生活与活动能力[1];同时随着卧床时间的不断延长,患者的骨密度水平将会严重降低,不利于其恢复[2]。为有效缓解上述现象,医务人员在常规药物治疗基础上多采用早期康复训练模式[3]。本文将探讨早期康复训练对脑卒中偏瘫患者骨密度水平与日常生活活动能力的影响。

资料与方法

2018年1月-2019年6月收治脑卒中偏瘫患者100例,随机分为两组,各50例。对照组男21例,女29例;年龄57~68岁,平均(62.5±4.9)岁;病程0~3个月,平均(1.5±0.1)个月;干预组男23例,女27例;年龄58~68岁,平均(62.9±5.1)岁;病程0~3个月,平均(1.5±0.1)个月。所有患者家属均签署知情同意书,本研究经医院伦理委员会批准。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:①诊断符合第四届全国脑血管病会议制定的诊断标准,有头颅CT或MRI 等影像学诊断;②病程3个月以内,生命体征稳定;③无明显认知功能障碍,可以接受运动指令,无严重并发症。

排除标准:①椎-基底动脉的脑卒中,年龄>80岁,昏迷;②经颅脑手术治疗后的脑出血,高血压性脑出血和大面积脑梗死;③严重痴呆,脑卒中发生2次以上;④严重肝肾功能及心肺功能不全。

方法:患者明确诊断后,符合纳入标准的患者予接受临床药物治疗。对照组在上述基础上予以经指导的自我锻炼,即经过医务人员指导要点后,由家属辅助训练。干预组在上述基础上予以正规的早期康复训练,康复师对患者的基本情况进行综合评估:①当患者卧床休息时,辅助患者采取正确的姿势,使用气垫床,将头部抬升15°~30°,并且将患者肢体置于抗痉挛体位,采取仰卧、侧卧相交替的体位,但主要以健侧卧体位为主,告知家属每隔2 h辅助患者进行1次翻身,以避免发生压疮现象;②早期医务人员需要辅助患者进行被动的关节活动,以提升关节的运动能力,每天活动2~3次,每次约15 min;同时对于症状较轻的患者,护理人员需要鼓励患者以健侧带动患侧进行运动;③医务人员指导患者进行相关的床上运动,例如进行床上移动、翻身、床边坐等;④待患者可下床时,指导患者进行相关的床下运动,例如手扶床边、手扶桌椅进行行走等;病情好转后,进行上下阶梯训练;⑤医务人员指导患者进行坐位活动训练、双腿负重站立训练、偏瘫腿负重站立训练、双腿交叉负重站立训练等,以便提升患者的平衡能力与患侧肢体的肌群能力;⑥待患者病情好转后,指导患者进行日常的生活能力训练,包括穿衣、吃饭、如厕等,2次/d,每次约45 min,直至患者完全康复。使用GE Prodigy型双能X线骨密度仪与干预前后分别测量患者骨密度值。

观察指标:⑴干预前与干预后1个月、3个月的骨密度水平。⑵日常生活活动能力有效性情况,依据改良Barthel指数评定量表(MBI)对两组患者的日常生活能力进行评定[5]。①显效:MBI 评分为90~100分,症状消失,恢复正常肢体功能;②有效:MBI 评分50~89分,症状缓解,肢体功能基本恢复;③无效:MBI 评分低于50分,症状未缓解,肢体功能未恢复。

统计学处理:数据使用SPSS 20.0 软件分析;计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验;计量资料以(±s)表示,采用t检验;P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

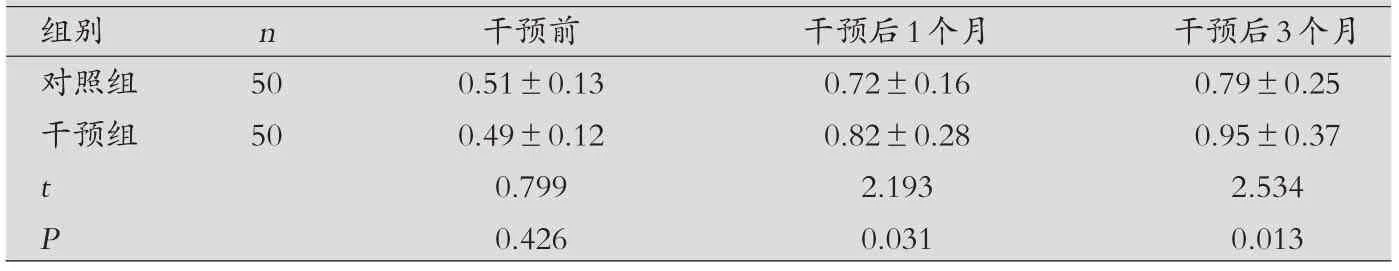

两组患者干预前与干预后1个月、3个月骨密度水平比较:两组患者干预前骨密度水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后1个月、3个月,干预组骨密度水平获得显著提升,与对照组相比,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

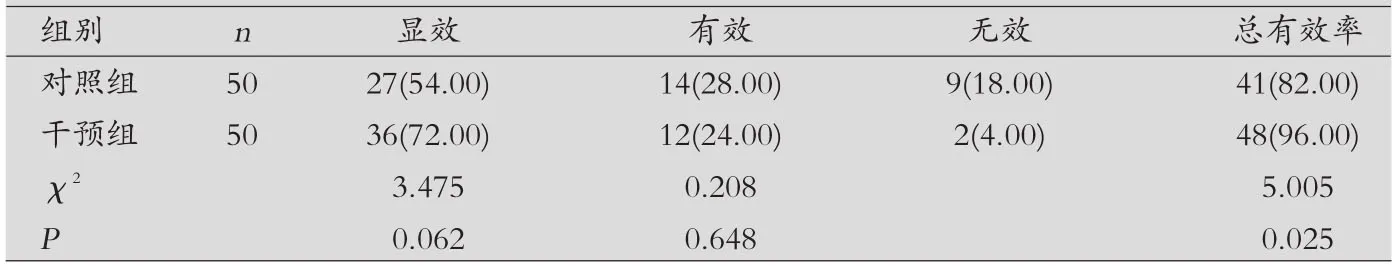

两组患者日常生活活动能力有效性比较:干预组日常生活活动能力总有效率与对照组相比明显较高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组患者干预前与干预后1个月、3个月骨密度水平比较(±s)

表1 两组患者干预前与干预后1个月、3个月骨密度水平比较(±s)

组别 n 干预前 干预后1个月 干预后3个月对照组 50 0.51±0.13 0.72±0.16 0.79±0.25干预组 50 0.49±0.12 0.82±0.28 0.95±0.37 t 0.799 2.193 2.534 P 0.426 0.031 0.013

表2 两组患者日常生活活动能力有效性比较[n(%)]

讨 论

脑卒中是我国老年人群的常见病与多发病,虽然在现有的医学条件下,虽然该疾病能够获得良好治疗,但患者仍有可能产生较为严重的并发症与后遗症。随着病程的延长,患者的骨量将会减少,进而易发生骨质疏松症[7];同时也将严重阻碍患者的正常运动,因此需要对患者予以良好的治疗[8]。

通过查阅国外相关的资料显示[9],早期康复训练对于提升患者的预后质量具有积极作用,不仅能够缓解患者的不良病症,同时能够提升整体生活质量,降低骨质疏松症的发生率。基于此,我国的医务人员通过借鉴国外相关资料,并结合我国的具体实际情况为患者制定出了较为合理可行的早期康复训练计划,主要包括肢体功能训练、平衡功能训练、机体的灵活性与稳定性训练等。通过采取上述康复锻炼模式,患者的偏瘫侧肌肉强度显著增加,协调与平衡性显著提升,同时机体的灵活性与稳定性也获得显著提升;更为重要的则是患者的骨密度增加,从而在较大程度上降低骨质疏松症的发生率,从而使患者的日常生活活动能力获得显著提升[10]。依据本研究数据显示,患者骨密度显著增加,并且日常生活活动能力总有效率显著提升至96.00%,原因在于通过进行上述康复训练,使得患者的肢体功能获得显著改善与提升,并且进行适度的锻炼后,使得骨骼吸收应变力能力增强,以便在较大程度上确保骨密度的平衡,因而能够使患者获得良好的康复效果。

综上所述,本研究认为早期康复训练能够有效地提升偏瘫患者骨密度水平与日常生活活动能力,具有积极影响,可作为提升脑卒中偏瘫患者骨密度水平与日常生活活动能力的首选治疗方式。