“双一流”建设背景下浙江高校绩效工资改革的创新实践

□李志福

2017年教育部正式公布了“双一流”建设高校及建设学科名单,浙江省仅1所高校入选一流大学建设高校,2所高校入选一流学科建设高校。新一轮“双一流”建设即将启动,如何抓住高等教育发展机遇,充分运用好绩效工资政策,以超常规举措补齐高等教育短板,是浙江省政府必须重视的重要课题。本文将梳理浙江省绩效工资改革以来的政策变化,对比分析浙江省与国内其他省市绩效工资政策及财政投入现状,为政府部门出台绩效工资政策提供思路和意见。

一、浙江省事业单位绩效工资政策变革

(一)绩效工资政策梳理

浙江省2011年启动了事业单位绩效工资改革,规范了事业单位津补贴的发放,但改革实施过程中,也出现了绩效工资结构比例不平衡、绩效工资水平低和绩效工资总量少等问题。针对这些问题,浙江省陆续出台了不少文件,逐步完善绩效工资政策。2013年起每年通过人员结构(职务职称、教职工人数)变化调整绩效工资水平,出台《关于进一步搞活事业单位绩效工资分配的指导意见》(浙人社发〔2013〕118号),规定事业单位可以在总量范围内自主确定绩效工资分配,不受基础性绩效工资结构限制;同年出台了《关于向突出贡献人才实行绩效工资总量倾斜的指导意见》(浙人社发〔2013〕161号),规定对做出重要贡献的人才,可追加绩效工资总量用于激励;2015年出台了《关于进一步完善省直事业单位高层次人才绩效工资管理有关问题的通知》(浙人社发〔2015〕12号),规定高校高层次人才绩效工资可不纳入单位绩效工资总量;2016年出台了《关于进一步完善省属高校绩效工资政策有关问题的通知》(浙人社发〔2016〕78号),对重点建设高校绩效工资总量进行上浮,鼓励和支持高校科研人员创新创业;2017年对之前所有的政策进行梳理,并结合浙江省新的文件精神出台了《关于进一步完善省属事业单位绩效工资政策,推动人才创业创新的若干意见(试行)》(浙人社发〔2017〕132号),实行绩效工资总量+X项目的管理模式。

(二)绩效工资政策存在的问题

尽管浙江省已经针对高校的职业特性不断完善绩效工资政策,但在中国高等教育快速发展的新时代背景下,浙江省绩效工资改革的力度难以实现全省高等教育超常规发展。

1.绩效工资人均水平偏低。2006年国家工资改革后,基本工资经历了2014年、2016年和2018年三次调标,人均标准从2012年1.7万元增加到2018年的4.34万元,增长了181%,浙江省在岗职工年平均工资也从2012年的40087元增长到2017年的61099元,增长幅度达到52.4%,但作为收入的重要组成部分,浙江省的绩效工资水平依然停留在2012年制定的标准上。现有的绩效工资水平,难以吸引优秀的人才到高校工作,不利于浙江省高水平大学的建设。

2.绩效工资政策限制性条款过多。按浙江省最新的绩效工资政策,从2018年起对高校建立绩效工资正常增长机制,同时重点建设高校还可在原来基础上上浮一定的绩效工资总量,但要享受这两项上浮政策,必须满足一定的财务指标。由于浙江省高校财政投入力度小,各校财政状况一般,很难达到设定的财务指标,因此绝大部分的高校都无法上浮绩效工资总量,新政策如空中楼阁。浙江省绩效工资政策规定,高校符合条件的高层次人才发放的绩效工资可不纳入绩效工资总量。但文件界定的高层次人才范围太窄,目前只列出了12类国家级人才和5类省部级人才。浙江省高等教育发展相对薄弱,各高校符合条件的高层次人才所占的比例很小,该项政策发挥的作用有限。

二、浙江省财政投入情况

双一流建设必须投入大量的经费,这需要财政的大力支持。但浙江省在高等教育的财政投入却远远无法与其经济强省的地位相匹配。根据2012年-2017年中国统计年鉴及2011年-2016年全国教育经费执行情况统计表数据,浙江省2011年-2016年地区生产总值在国内排名均高居第四名,排名前三的分别为广东省、江苏省、山东省。2011年-2016年浙江省人均地区生产总值除了2012年排名第7名外,其余年份均为第5名。无论是总量还是人均量,浙江省都是名副其实的经济强省,但浙江省高等教育的财政投入在国内排名并不靠前。根据资料显示,2011年-2016年浙江省普通高等学校生均公共财政预算教育事业费除了2014年排在第9名以外,其他年份排名均在10名以外。各类统计数据见表1-表3。

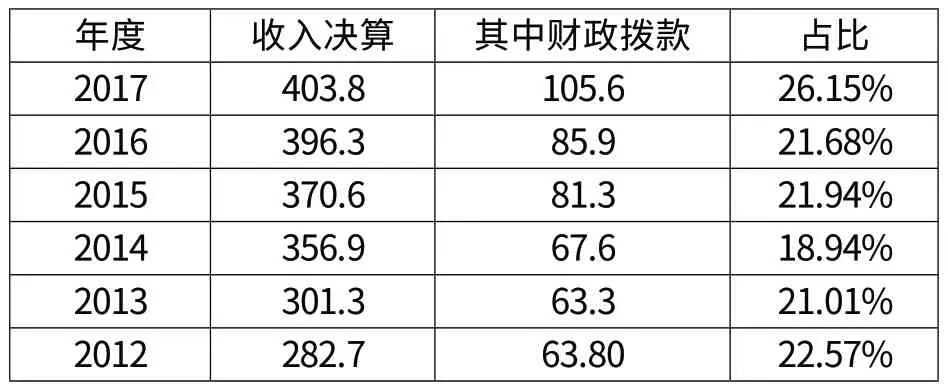

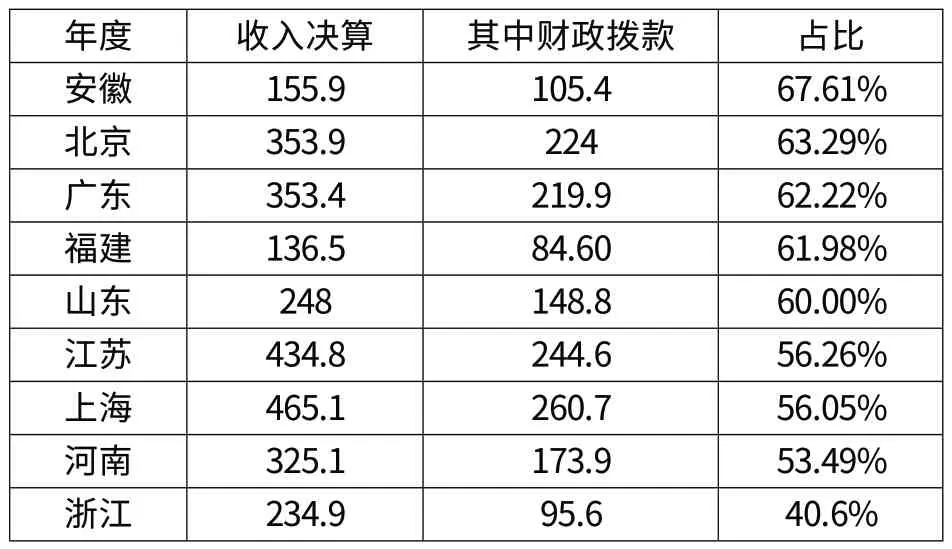

从表4浙江省教育厅部门年度收入决算中财政投入的占比,也可以反映浙江省在高等教育投入上的力度。2012年至今,浙江省财政对高校的拨款及拨款比例虽然逐年增加,但是增加的幅度不大。2017年浙江省高等学校的收入决算中财政拨款比例是历年最高的,也仅有26.15%,考虑数据中包含浙江大学这艘超级航母,统计数据把浙江大学从基数中剔除,浙江省高校财政拨款比例可以提高到40.6%,但不管是财政拨款比例还是拨款数量仍无法和其他省市相比。表5列举了安徽等9个省市的收入决算数据,安徽虽然财政投入总额跟浙江省差不多,但其财政拨款比例达到了67.61%。

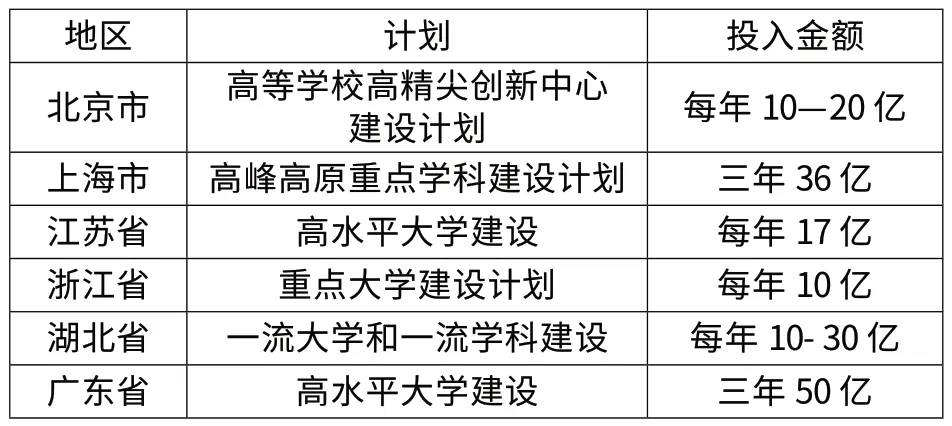

近几年北京、上海、江苏、广东、湖北、浙江等省市相继启动了高水平大学建设计划。表6列出了各省市推进的重点高校建设计划及经费投入力度,浙江省力度也无法与其他省市对比。

三、浙江省绩效工资政策建议

(一)提高思想认识,真正落实好以增加知识价值为导向的分配政策

2016年11月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》,文件明确提出要全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,实行以增加知识价值为导向的分配政策,充分发挥收入分配政策的激励导向作用,进一步激发高校教师的积极性、主动性和创造性。因此,政府部门尤其是财政部门应该提高思想认识,松开束缚高校的各种枷锁,同时实施超常规举措,浙江高校才能在“双一流”建设背景下一飞冲天。

(二)改善浙江省高校财务状况,为绩效工资改革奠定基础

浙江省政府2019年出台了《关于全面实施高等教育强省战略的意见》,提出要落实各级各类人才政策,构建适应浙江省高校人才队伍建设的薪酬体系,力争让浙江省高校教师收入水平位列东部地区同类高校前列。兵马未动,粮草先行。高校教师收入的提高,首先要有足够的财力支持。目前由于事业单位养老保险改革、国家工资调标、人才待遇的不断提高等因素,高校办学成本大幅度增加,浙江省高校的财务状况堪忧,存在一定的债务风险。因此,当务之急要先改善高校的财务状况,提高高校归还贷款的能力,化解高校债务风险。具体应该根据各高校实际,通过逐步提高高校的生均拨款标准、增加专项财政资金、提高学费标准、鼓励社会服务创收以及社会捐赠等方式,加大对高等教育的投入,才能真正为绩效工资改革的超常规发展提供财力保障。

表1 浙江省2011年-2016年地区生产总值及国内排名 单位:亿元

表2 浙江省2011年-2016年人均地区生产总值及国内排名 单位:元

表3 浙江省2011年-2016年普通高等学校生均公共财政预算教育事业费及排名 单位:元

表4 浙江省2012年-2017年教育厅部门收入决算及财政拨款情况表 单位:亿元

表5 部分省市2017年教育厅部门收入决算及财政拨款情况表 单位:亿元

表6 部分省市重点大学建设投入情况表

(三)继续完善绩效工资改革政策

浙江省从2011年启动绩效工资改革以来,不断出台相关制度文件完善绩效工资政策,但仍未能真正解决高校绩效工资的痛点。建议浙江省基于财政投入保障的前提下,加快或是分步骤为高校绩效工资政策松绑。

1.按周期核定高校绩效工资水平。高校的绩效工资分配政策在一定的时间周期内应保持不动,不宜每年发生变化。浙江省高校绩效工资水平从2011年制定后基本维持不变。建议参考2011年至2018年浙江省社平工资涨幅,在2011年绩效工资水平的基础上每年上浮一定的比例,重新核定各高校2019年绩效工资水平。同时在2019年新核定的绩效工资水平基础上,每隔3年为一个周期,参考社平工资涨幅,重新核定绩效工资水平。这样既能使浙江省高校教师收入在国内真正具备竞争力,又避免了高校绩效工资政策的频繁变更。

2.下放高层次人才绩效工资审批权。目前,浙江省规定12类国家级人才和5类省部级人才发放的绩效工资不纳入绩效工资总量。然而高校专任教师队伍主要是博士群体,他们短期内难以达到17类人才标准,但他们投入了大量的时间和金钱成本获得博士学位,对于就业薪酬普遍有较高的心理预期。然而高校现有的绩效工资水平往往低于他们的心理预期,根本无法与其他体系单位竞争。为提高高校薪酬的竞争力,建议把高层次人才范围的审批权限下放给高校,这样才能真正用好政策,吸引和留住人才在高校就业。

3.实行绩效工资总量和水平申报制。高校规模不一,财力状况也各不相同。统一制定绩效工资水平,无形中托底限高。但浙江省对托底高校又无相应财力补助,这就增加了托底高校的财政压力。而财务状况好的高校,由于绩效工资限高,也无法通过提高待遇吸引人才加盟。因此,建议由高校根据自己财务状况和自身发展水平,自主申报绩效工资水平和总量。通过绩效工资水平核定权的下放,避免一刀切的绩效工资政策,给予高校充分的自主权。

总之,双一流背景下,高校之间的竞争日趋激烈。浙江省唯有通过超常规的举措,才能弯道超车,实现浙江省高等教育的跨越式发展。