“摆”出学问“拼”出思维

程露萍 舒素琴

【教学内容】北师大版小学数学五年级上册“数学好玩”单元《图形中的规律》。

【教学目标】

1.通过摆三角形的直观操作,探究连接三角形的个数与小棒根数之间的关系。

2.通过类比、迁移,探究连接正方形个数与小棒根数之间的规律,体会数与图形的联系。

3.在“拼”和“摆”的活动中,积累探索规律及解决问题的经验,培养学生的观察能力、思维能力和解决问题能力。

【教学过程】

(一)创设情境,导入新知

1.前测导入,认识公共边

师:同学们,课前我们进行了一次小测试,一起来看一看这两张学习单,你有什么想说的吗?(投影展示)

师:请做了上面这份测试单的同学上台来说一说你的想法,这样摆有什么好处?

生:比较节省小棒,两个三角形共用了一条边。

师:我们把两个三角形共用的边叫作公共边,有了公共边我们就能用更少的小棒摆出更多的三角形。

师:如果照这样一直横着往下摆,摆100个三角形,是不是真的需要201根小棒呢?我们一起来验证。(课件出示100个三角形)

2.揭题

师:同学们,要研究摆100个三角形需要多少根小棒是不是很麻烦?我们先来研究摆10个三角形一共需要多少根小棒。

(二)操作探究,探索规律

1.动手操作,初探规律

(1)出示活动要求。

①用画一画或摆一摆的方法,完成表格。

②想一想:小棒的根数与三角形的个数有什么关系?

③把你的想法用算式表示出来。

(2)学生独立思考、动手探索规律,教师巡视指导。

(3)小组合作,经验交流。

2.集体交流,总结规律(板书)

小组汇报反馈。(一人汇报一人摆)

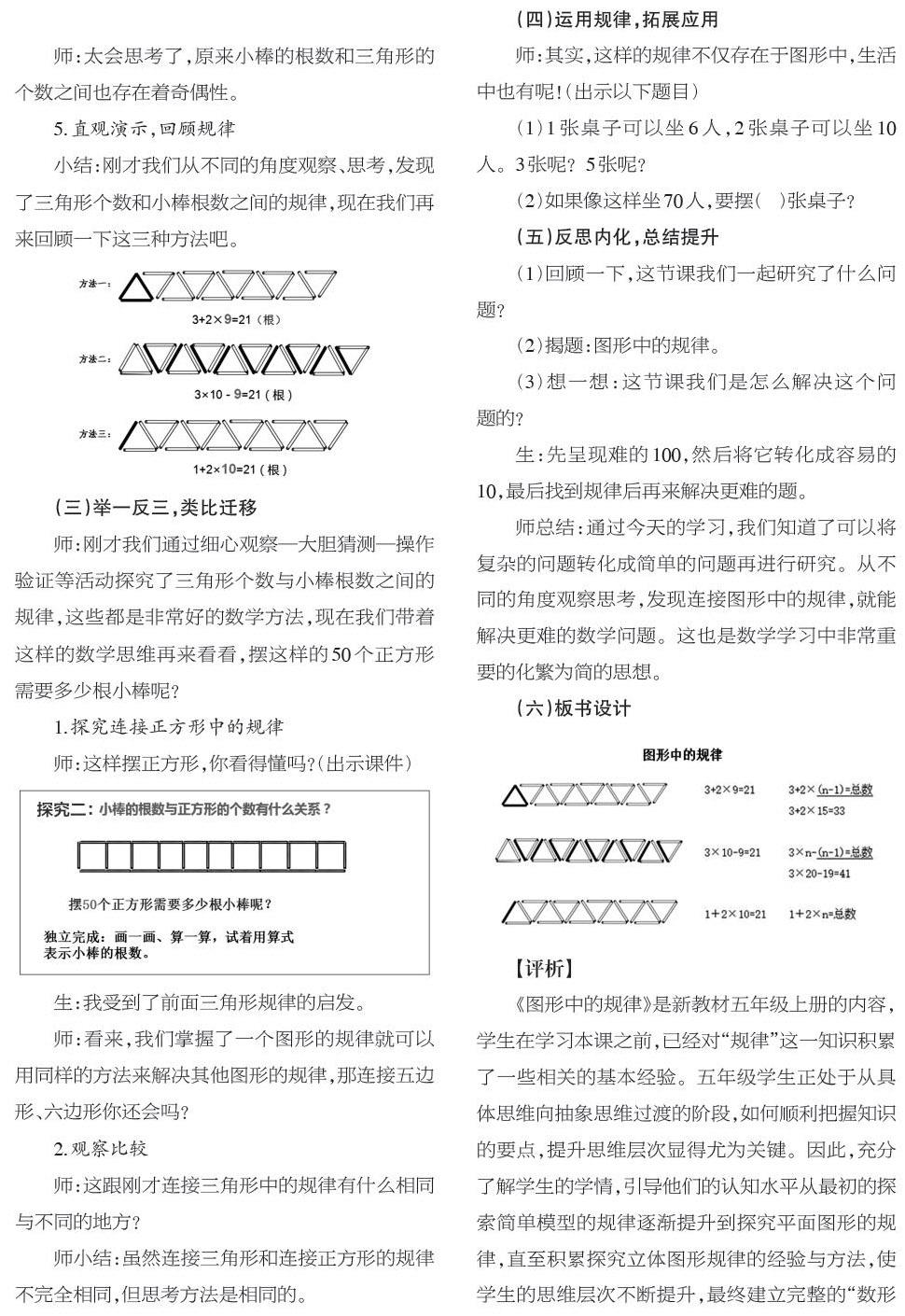

(1)方法一:3+2(n-1)。

师:10个三角形为什么只加9个2,不是10个?(引导学生理解“-1”的意思)

生:第一个主体三角形已经算过了,所以减掉1个。

师:也就是说,如果有11个三角形就是加10个2,16个呢?(板书16个三角形:3+2×15=33)

师:如果三角形的个数一直增加,有无数个呢?我们该怎么表示?引导学生总结出公式3+2(n-1)。(板书)

(2)方法二:3n -(n-1)。

生:我们组是先算10个三角形的总数,再减去9条重复的公共边。你们有什么疑问吗?

预设生质疑:为什么是减去9条?

生:2个三角形的时候减去1根,3个三角形的时候减去2根,以此类推,我们发现重复边都比三角形总数少1,所以是减去9条。

师:这个发现太有价值了,那12个三角形应该减去几条公共边?20条呢?(板书:3×20-19=41)

师:如果三角形的个数很多呢?你能像上面一样列出公式吗?

生:3n-(n-1)。(师板书)

(3)方法三:1+2n。

生:我们组把第一个主体三角形分割开,分成了1+2,之后的每个都多2根小棒。

师:他说的你发现了吗?你能试着列出算式吗?

生:1+2×10=21。

师追问:2×10表示什么?

师:你还能像前面一样推导出公式吗?(板书:1+2n)

3.建构模型,深究规律

(1)巩固呼应。

师:现在回过头看看“100个三角形需要几根小棒”的问题可以解决了吗?试着算一算。

(2)究其本质。

师:恭喜同学们终于解决了这个大难题,现在我们再来看看这三种方法,它们有共同点或者区别吗?(观察每个算式中的数字分别表示什么,与什么相对应)

生:这里的n都表示三角形的个数。

生:方法一中的 “n-1”指的是去掉最前面的三角形个数,也就是这里的減1指的是减掉第1个三角形。方法二里的“n-1”指的是它们的公共边。

师:思路清晰,清楚理解了三角形个数与小棒根数之间的关系,我们就能更好地解决这类数学问题了。

4.思维提升,应用规律

师:刚才我们能根据三角形个数求小棒根数,现在反一反,根据小棒根数求三角形的个数,你会吗?

(1)一共有17根小棒,能摆多少个这样的三角形?

①生独立完成。

②反馈交流:投影展示学生作品。

预设1:(17-1)÷2=8(个)。

预设2:(17-3)÷2=7(个),7+1=8个。(追问:为什么要加1?)

师:请举手示意,用的是哪种方法?

师:看来还是用2n+1这一规律计算的同学更多,说说你们的理由。

生:因为它算起来最快,还不容易遗忘+1。

(2)18根小棒,可以摆出像这样的连接三角形吗?

生独立思考,想一想、算一算,发现不能摆成。

师:那要摆成这样的连接三角形,你觉得对小棒的根数有什么样的要求?

生:我想到了“1+2n”和“3+2(n-1)”的方法,要拼出连接三角形,只要它们的第一项都是奇数,其结果也一定是奇数。也就是说无论多少个三角形拼在一起,小棒根数一定是奇数。

师:太会思考了,原来小棒的根数和三角形的个数之间也存在着奇偶性。

5.直观演示,回顾规律

小结:刚才我们从不同的角度观察、思考,发现了三角形个数和小棒根数之间的规律,现在我们再来回顾一下这三种方法吧。

(三)举一反三,类比迁移

师:刚才我们通过细心观察—大胆猜测—操作验证等活动探究了三角形个数与小棒根数之间的规律,这些都是非常好的数学方法,现在我们带着这样的数学思维再来看看,摆这样的50个正方形需要多少根小棒呢?

1.探究連接正方形中的规律

师:这样摆正方形,你看得懂吗?(出示课件)

生:我受到了前面三角形规律的启发。

师:看来,我们掌握了一个图形的规律就可以用同样的方法来解决其他图形的规律,那连接五边形、六边形你还会吗?

2.观察比较

师:这跟刚才连接三角形中的规律有什么相同与不同的地方?

师小结:虽然连接三角形和连接正方形的规律不完全相同,但思考方法是相同的。

(四)运用规律,拓展应用

师:其实,这样的规律不仅存在于图形中,生活中也有呢!(出示以下题目)

(1)1张桌子可以坐6人,2张桌子可以坐10人。3张呢?5张呢?

(2)如果像这样坐70人,要摆( )张桌子?

(五)反思内化,总结提升

(1)回顾一下,这节课我们一起研究了什么问题?

(2)揭题:图形中的规律。

(3)想一想:这节课我们是怎么解决这个问题的?

生:先呈现难的100,然后将它转化成容易的10,最后找到规律后再来解决更难的题。

师总结:通过今天的学习,我们知道了可以将复杂的问题转化成简单的问题再进行研究。从不同的角度观察思考,发现连接图形中的规律,就能解决更难的数学问题。这也是数学学习中非常重要的化繁为简的思想。

(六)板书设计

【评析】

《图形中的规律》是新教材五年级上册的内容,学生在学习本课之前,已经对“规律”这一知识积累了一些相关的基本经验。五年级学生正处于从具体思维向抽象思维过渡的阶段,如何顺利把握知识的要点,提升思维层次显得尤为关键。因此,充分了解学生的学情,引导他们的认知水平从最初的探索简单模型的规律逐渐提升到探究平面图形的规律,直至积累探究立体图形规律的经验与方法,使学生的思维层次不断提升,最终建立完整的“数形结合”知识体系。本课例充分体现了学生在生本课堂中数学思维的逐步提升。

(一)基于前测,精准聚焦课堂

“学情前测”是把握学生学习起点的重要手段,是落实“学为中心”课堂教学、打造“学本课堂”的有效途径。任课教师在课前对学生进行前测,首先出示问题一:“摆1个三角形需要几根小棒,4个三角形需要几根小棒?100个三角形呢?”让学生在已有的经验下自主思考三角形个数与小棒根数之间的关系。再出示第二个问题:“17根小棒可以摆出几个三角形?”引发学生的思维冲突,思考如何用最少的小棒摆出最多的三角形,为本节课学习摆连接三角形这一难点找到了突破口。在整个新课导入环节,前测显得尤为重要,基于学情的课堂教学才能精准地突破重难点,以学生为主体,真正有效地提升课堂效率,提升学生思维层次。

(二)基于实践,构建数学模型

数学模型思想的建立是学生体会和理解数学与外部世界联系的基本途径,通过从具体情境中抽象出数学问题、关系及其变化规律,从而形成模型思想。本课重在直观操作、感悟探究,引导学生在摆三角形的过程中,通过操作、画图、列表等形式从不同角度思考发现不同的规律,建立初步的数学模型思想,能用字母表示三角形个数与小棒根数之间的规律,并能深究其规律的本质,联系、区别三种规律的共同点和不同点。在生本课堂的氛围中,教师通过小组合作、实践探究,大大提高了学生学习数学的兴趣和应用意识,以及分析问题、解决问题的能力。

(三)基于经验,提升思维层次

学生学习应当是一个生动活泼的、主动的富有个性的过程。教师给予学生充分思考的时间和空间,让学生通过动手实践、积极探索、合作交流,积累丰富的活动经验。学生通过摆连接三角形,探究规律,进而探究摆正方形的规律、多边形的规律,最后应用到生活中,举一反三、迁移提升、以点带面,形成扎实全面的知识体系,这样的数学学习源于生活,又高于生活。

(浙江省衢州市衢江区第四小学 324000)