“(你)在干嘛”与“(你)在干吗”再辨

徐月萍

摘 要:问句“(你)在干嘛”一直都被认为是对“(你)在干吗”的误用。但语料库统计与问卷调查的结果表明,“(你)在干嘛”的使用频率与可接受度均远远高于“(你)在干吗”。主要原因可归纳为“嘛”具有“亲昵”的语气意义、语言使用的省力原则以及智能输入法的影响等三方面。因此,仅以“吗”的疑问语气功能作为理据,从而将“(你)在干吗”视为规范的作法有待商榷。

关键词:“在干嘛”;“在干吗”;现代汉语规范;实际使用

“吗”“嘛”的混用是一个老生常谈的问题,从上世纪八十年代开始就不断有学者对“吗”“嘛”混用的问题进行讨论。子禾(1982)、孙怀伦(2011)、徐益民(2006)等人都认为,“吗”和“嘛”均是语气助词,它们最大的区别是在于语气不同,“吗”表示疑问的语气,而“嘛”表示陈述的语气。徐世英(1996)、董锋(2001)、袁春荪(2003)、吴林方(2015)等人认为,“干嘛”是一种词语混用,呼吁大家应遵循现代汉语规范。当人们想表达“你在做什么”的意思时,其符合语言文字规范的说法应该是“你在干吗”。徐益民(2006)的观点与以上学者有所不同。他认为,“吗”和“嘛”均可作疑问代词,意为“什么”,读音为“má”,“你在干吗”也可写为“你在干嘛”。

综上所述,大部分学者都认为“在干吗”是现代汉语规范的用法,主要理据是“吗”是表示疑问的语气且可充当疑问代词,而“嘛”却没有这种用法。不过,在语言的实际使用中,“在干嘛”这一被视为不符合现代汉语规范的表达方式,其使用频率并不低于“在干吗”,而且在“你在干吗/嘛”这句话中,“吗”“嘛”的混用也不能简单地从语气的不同来进行区分。下面,我们就对此展开具体探讨。

一、语料库使用情况分析

针对“在干吗”与“在干嘛”的使用情况,本文检索了国内两大通用的语料库:北京大学CCL语料库和北京语言大学BCC语料库。根据CCL语料库检索系统,“在干吗”有48条用例,“在干嘛”有54条用例。我们知道,CCL语料库的语料大都来源于报刊,因此,对“在干吗/嘛”这一较为口语化的表达方式,收录并不是很多。通常来说,报刊中的语言都是需要经过反复斟酌推敲,才会发表的,那么,为什么在报刊中也会频频出现“在干嘛”这样的表达方式呢?要知道,它可是被很多学者视为不符合现代汉语规范的。这很值得我们深思。

再看BCC语料库,它的语料数据规模大且来源广,能比较全面地反映当今社会的语言使用状况。我们对BCC语料库“在干嘛”“在干吗”的使用情况进行了统计,具体如表1所示:

从表1可以看出,“在干嘛”共有16403条用例,而“在干吗”仅有1857条用例。很明显,“在干嘛”的使用频率已经远远高于“在干吗”,甚至有替代“在干吗”的趋势,这在多领域及微博中体现得尤为突出。因此,笔者认为,仅仅通过对“吗”和“嘛”进行辨析,呼吁人们遵循现代汉语规范,是不能完全解释并解决这一混用问题的。

二、问卷调查分析

笔者不仅通过语料库,对“在干嘛”“在干嗎”的使用情况进行了统计分析,同时还设计了调查问卷,进一步了解它们的实际使用状况。

笔者以“你在干嘛”和“你在干吗”为例,设计了一份调查问卷,问卷的内容包括:1.被调查人的基本情况:性别、年龄、受教育程度等;2.被调查者在表达“你在做什么”时,是否知道其现代汉语规范用法是哪一个?在实际使用时,会使用哪一个;3.被调查者对“吗”“嘛”语音的了解情况、对其语气意义的感受情况。笔者将这份调查问卷通过网络随机发送,收回有效问卷300份。问卷涉及到20岁以下及50岁以上各个年龄阶段,其中,男性142人,女性158人。

我们首先分析被调查者对现代汉语规范用法的了解情况。调查问卷结果显示,有125人认为在表达“你在做什么”时,“你在干嘛”是现代汉语规范用法,占总人数的41.67%;有95人认为“你在干吗”是现代汉语规范用法,占31.67%;剩余80人则认为“你在干嘛”和“你在干吗”都是现代汉语规范用法,占26.67%。我们又对被调查者的受教育程度进行了统计,分析两者之间是否有一定联系,具体如图1所示:

与受教育程度的相关性统计

从图1可以看出,随着受教育程度的提高,认为“你在干嘛”是现代汉语规范用法的比例在逐渐减少,而认为“你在干吗”是现代汉语规范用法的比例在逐渐增加。在大专学历中,有63.16%的人认为“你在干嘛”是规范用法;在本科学历中,这一比例是50.77%;到了硕士及其以上学历,则降到了36.67%。这在一定程度上说明了国民素质教育对语言文字规范推广有一定的作用。

我们再来分析被调查者实际语言的使用情况。调查问卷结果显示,有208人表示在日常生活中常使用“你在干嘛”,占总人数的69.33%;有32人常使用“你在干吗”,占10.67%;剩余60人则表示两个句子都会使用,占20%。由此看来,“你在干嘛”的使用频率依然是居高不下。我们又对被调查者的受教育程度进行了统计,分析两者之间是否有一定联系,具体如图2所示:

与受教育程度相关性统计

从图2可以看出,无论是哪一个学历层次,都至少有50%的人,在平时生活中经常使用“你在干嘛”,而不是现代汉语规范用法“你在干吗”。同时可以看出,这种情形并没有随着教育程度的提高而有大的改变。

我们还从性别、年龄角度对被调查者的实际使用情况进行了考察,具体如图3所示:

与性别及年龄相关性统计

从图3可以看出,无论是男性还是女性,无论是青少年还是中老年,使用“你在干吗”的比例最多都不超过30%。由此可见,不论是性别、年龄如何,人们在日常生活中表达“你在做什么”时,“你在干嘛”的使用频率都要远远高于“你在干吗”。

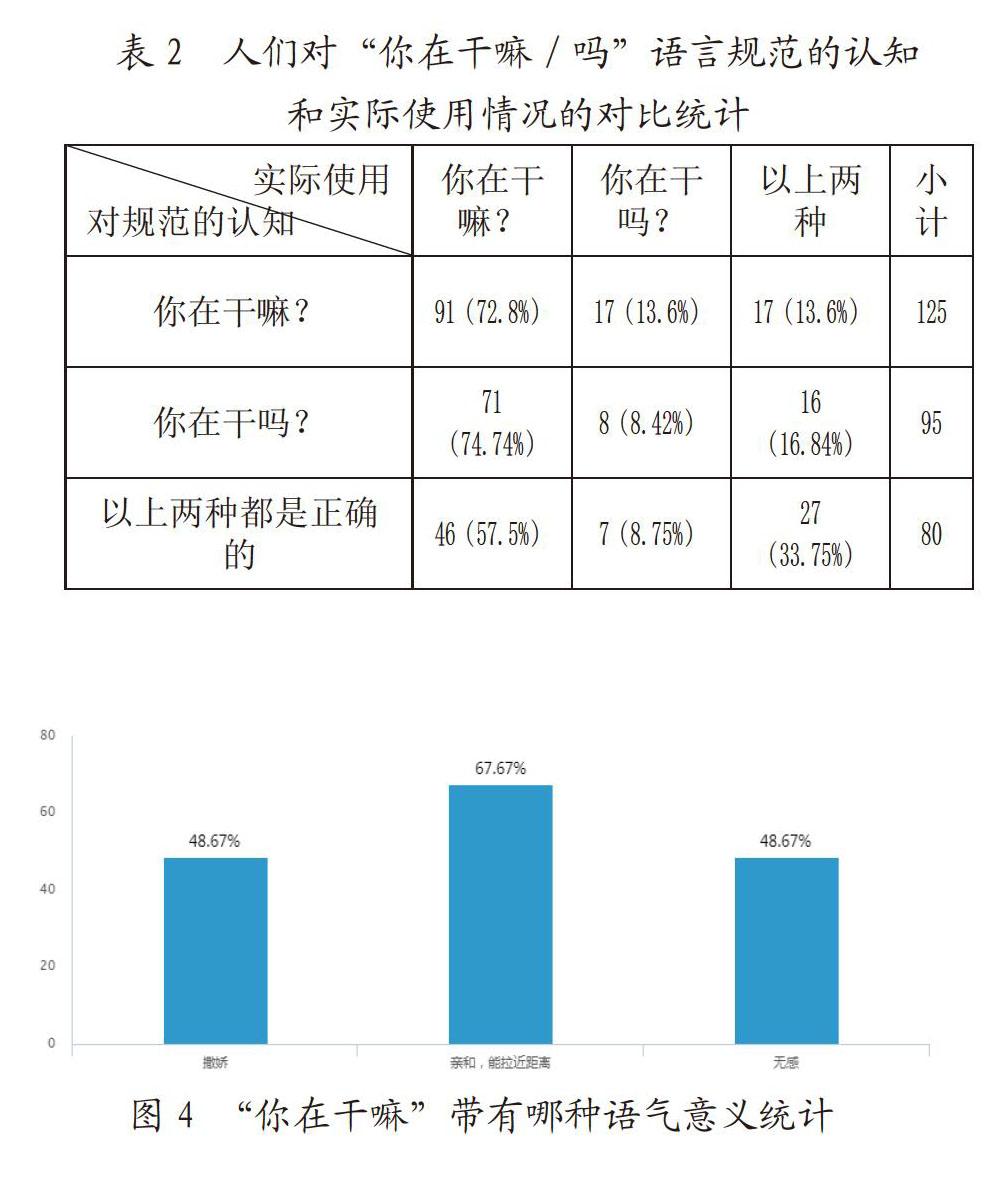

此外,调查问卷结果还显示,即使人们知道“你在干吗”是现代汉语规范用法,但在实际使用时,仍会选择“你在干嘛”这一表达方式。具体统计结果如表2所示:

从表2可以看出,有95人认为“你在干吗”是现代汉语规范用法。在实际使用时,这95人中有71人还是选择使用“你在干嘛”,占74.74%;仅有8人使用规范用法“你在干吗”,占8.42%。

调查表明,无论是从性别、年龄方面还是从受教育程度方面来看,人们在日常生活中大都习惯使用 “你在干嘛”句式。即使在明知现代汉语规范是“你在干吗”的情况下,大家仍偏向于使用这一不规范的表达方式。这显然已经不是一个需要或者能够简单纠正的词语混用问题,而更应视为一种语言更新发展的现象,其发生原因值得进一步探究。

三、产生原因探究

(一)语气意义差异

在当今快节奏、高速度的现代社会中,每个人都有自己的生活空间,通常情况下,人们不会无缘无故地问一个人在做什么。当A问B在做什么时,A与B往往有亲近的关系或密切的來往,如亲戚、朋友、恋人等,或者是A欲有求于B。也就是说,无论是出于关心的交际目的还是有求于人的交际目的,在问“你在干什么”时,实际上并不是真的在意你在干什么,而只是借此展开话题的由头,以此表达自己的友好或亲近。就此而言,这时“吗má”——即“什么”——就不重要了,重要的是凭此传达一种感情。而决定能否传递感情的关键就在于最后一个字“吗/嘛”所蕴含的语气意义。

在《现代汉语词典》(第7版)中,“吗”的语气意义主要有两种:一是用在句子末尾表示疑问的语气;二是用于反问,带有质问、责备的语气。而“嘛”的语气意义也有两种:一是表示事情本应如此或理由显而易见;二是表示期望、劝阻。不过,这都是“吗”“嘛”最基本的语气。正如胡明扬先生(1988)所说:“语气词的意义很‘空灵,很难将其‘范围住。”因此,我们还要结合具体的语言环境具体分析,这样才能真切体味到“吗/嘛”语气“空灵”的一面。

傅由(1997)、王芳(2009)、陈晶(2014)、杨启慧(2017)等人都指出,“嘛”与其他语气词有所不同,它具有一种表示撒娇或任性的语气。例如:

(1)儿子仍然不肯罢休:“不嘛不嘛,阿爸可是答应过我的,一定要去看赛马,非看赛马不行!”(窦应泰《李嘉诚家族传》)

(2)“你知道我不愿意离开你嘛,”媚兰回答说,“何况我——我要是没有你,简直就会吓死了。”(玛格丽特·米切尔《飘》)

(3)这时,克里斯蒂又开口了:“安桑先生,好大的脾气呀!你不要忙走,我们再谈谈嘛!”(陈廷一《宋氏家族全传》)

例(1)中的“不”本来是一个很生硬地表示直接拒绝的否定词,但加上了语气助词“嘛”,我们可以明显感受到儿子和父亲撒娇的语气,表明了孩子想要去看赛马的强烈愿望。例(2)是描述媚兰向恋人倾诉衷肠的场景,与“你知道我不愿意离开你”相比,“你知道我不愿意离开你嘛”就带有更多的缱绻撒娇的意味。例(3)从“好大的脾气”可以看出听话人已经很生气了,而且以要离开相威胁,气氛颇为尴尬,而说话人说“我们再谈谈嘛”,就起到了舒缓语气和调节气氛的作用。

由以上例句可以看出,“嘛”确实具有多重语气意义,如撒娇任性、缓解气氛等,而且常用于晚辈对长辈提要求、恋人之间亲昵谈话或说话人放低身段时。那么,值得我们关注的是,“你在干嘛”中的“嘛”也有这种语气意义吗?为此,我们设计了一道多项选择题:“您认为‘你在干嘛带有哪种语气意义?”让被测试者进行回答。调查结果如图4所示:

从图4可以看出,67.67%的人认为“你在干嘛?”带有亲和的语气意义,能拉近交际距离;48.67%的人认为“你在干嘛”带有撒娇的语气意义。这在一定程度上可以和学者们的观点相互验证。

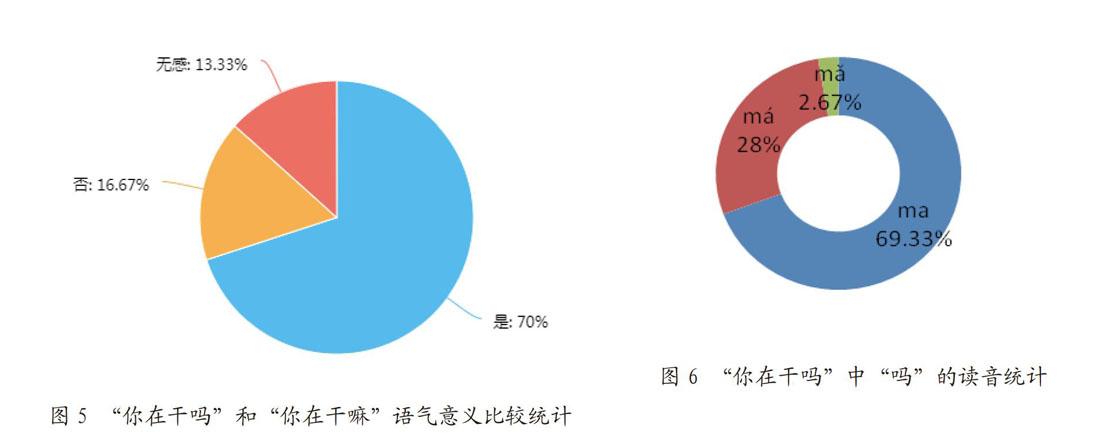

至于“吗”的语气意义,除了《现代汉语词典》的解释外,笔者尚未发现它在“你在干吗”中还具有其他的特别含义。笔者还特意设计了一项选择题:“你在干吗”和“你在干嘛”语气意义比较,让被测试者进行回答。调查结果如图5所示:

从图5可以看出,70%的人认为,与“你在干嘛”相比,“你在干吗”的语气显得更加生硬,多了一份正式感。朱韦巍(2014)通过调查发现,“女性认为使用‘吗过于正式,用‘嘛或者‘么能够减弱‘吗无形中带来的正式语气,增加说话者的亲和力”。本文的问卷调查也验证了这一点。

总的来看,人们在使用“你在干吗/嘛”时,主要是想向对方示好、表达亲近,基于这一交际目的,大家自然会选择带有撒娇、亲和的语气意义的“嘛”。因此,“你在干嘛”的使用频率要远远高于“你在干吗”。

(二)省力原则的制约

省力原则,主要是指在语言交际中,在不引起歧义的情况下,人们往往倾向于使用最省力、最有效的方式来达到交际目的。笔者认为,人们在日常生活中更多地使用“你在干嘛”这一表达方式,正是语言发展的经济性原则所导致的一种语言选择的结果。

在《现代汉语词典》(第7版)中,“吗”为多音多义字,共有三种读音:“吗(ma)”为助词;“吗(má)”为方言,意思为“什么”;“吗(mǎ)”是一种译音用字,如“吗啡”。同时,该词典只收录了“嘛”的一种读音“ma”。我们知道,人们在理解、使用多音多义字时,出于省力的目的,往往并不会将该字的多种读音和意义同时想起,而是会根据其使用频率,只采纳其中一种意义。

通过对CCL语料库搜索,可以发现,“吗”读音为“ma”的用例共有104699条;读音为“má”的有3470条;读音为“mǎ”的有290条,而且仅在“吗啡”这个词中使用。由此可见,“吗(ma)”的使用频率要远远高于后两者。因此,人们在看到“吗”字时,头脑中的第一反应就是它作为语气助词的意义,久而久之,大家对“吗(ma)”便形成了一个相对稳定的单一概念,甚至还会影响到“吗(má)”的用法。

笔者特意设计了一道问题:您认为“你在干吗”中“吗”的读音是什么?让被测试者进行回答。调查结果如图6所示:

从图6可以看出,有69.33%的人认为,“你在干吗”中的“吗”读轻声。此时“你在干吗”就变成一般疑问句了,这在一定程度上会造成理解上的歧义。因此,很少有人会使用这一说法来表达“你在做什么”的意思。

据统计,现代汉字中,有90%以上的字都属于形声字,因而很多中国人都有认字认一半的习惯。“嘛”作为一个形声字,由于其声旁“麻”读音为“má”,人们也大都认为“嘛”的读音为第二声。为此,笔者设计了一道多项选择题:您认为“嘛”有几种读音;又设计了一个问题:您认为“嘛”的读音是什么?让被测试者进行回答。调查结果如图7、图8所示:

从图7可以看出,有91%的人认为,“嘛”的读音是“má”;从图8可以看出,有78%的人认为,“你在干嘛”中的“嘛”的读音为第二声。也可看出,虽然《现代汉语词典》(第七版)、《辞海》(第六版)都只收录了“嘛”的一种读音“ma”,但在实际使用中,绝大多数的人却是将“嘛”读为“má”。

总之,和“吗”相比,人们更容易接受“嘛”的读音为“má”,也更能够明白“你在干嘛”的意思。同时,“你在干吗”这句话可能会让人产生歧义,在这种情况下,如果人们要使用最省力、最有效的方式来达到交际目的的话,就会更倾向于选择“你在干嘛”来表达“你在做什么”的意思。

(三)智能输入法影响

随着网络技术的不断发展,手机、电脑等电子产品的普及,越来越多的人通过智能输入法来讨论工作、交流想法、传递信息。我们知道,智能输入法可以通过大量数据分析出人们最常使用的词汇或句子,并形成数据库。因此,当人们使用智能输入法打字时,它就会结合数据库的信息与用户的交际需求,优先推送某一词语或句子,供大家参考选择。

为此,我们考察了目前人们最常用的三种输入法:搜狗拼音输入法、讯飞输入法、百度输入法,在输入“ni zai gan ma”后,三种输入法的显示结果如图9所示:

从图9可以看出,三种输入法虽然出现的用词及排序并不完全一致,但是毫无例外,“你在干嘛”都名列榜首。这是因为“你在干嘛”的使用频率远远高于“你在干吗”,当人们使用智能输入法进行输出时,它就会成为首选推送对象推荐给用户。同时,位置靠前的选项也被用户视为是“规范”“保险”的用法,这也在一定程度上保证了“你在干嘛”得以优先使用、普遍使用。可以说,智能输入法的用词排序与“你在干嘛”的使用频率是互为因果的,正是由于“你在干嘛”的使用频率较高,它才能成为智能输入法的首选;而在智能输入法中的优先排位,反过来又促进了“你在干嘛”的进一步普及。

综上所述,人们习惯于使用“你在干嘛”,不仅仅是一种习性原则的反映,而且从“嘛”具有“亲昵”的语气意义、语言使用的省力原则以及智能输入法的影响等三方面来看,也是有理性依据的。现代汉语规范仅仅依据“‘吗用于疑问句,‘嘛不用于疑问句”这一规则,将“má”作为疑问代词的用法归入“吗”,恐怕有失偏颇。

参考文献:

[1]中国社会科学院语言研究所詞典编辑室.现代汉语词典(第7版)[Z].北京:商务印书馆,2016.

[2]辞海编辑委员会.辞海(第六版)[Z].上海:上海辞书出版社,2009.

[3]子禾.“吗”和“嘛”不能混淆[J].新闻战线, 1982, (1).

[4]徐世英.从一则广告谈“嘛”与“吗”[J].咬文嚼字, 1996,(6).

[5]傅由.小议语气助词“嘛”[J].中国人民大学学报, 1997,(6).

[6]董锋.“干嘛”与“干吗”[J].汉语学习, 2001, (6).

[7]袁春荪.勿将“干吗”写成“干嘛”[J].新闻导刊,2003,(2).

[8]徐益民.说“吗”道“嘛”[J].咬文嚼字,2006, (8).

[9]强星娜.“他问”与“自问”——从普通话“嘛”和“呢”说起[J].语言科学,2007,(5).

[10]王芳.“嘛”的语气意义说略[J].长春理工大学学报(高教版),2009,(11).

[11]孙怀伦.“吗”和“嘛”辨析[J].语文月刊, 2011,(7).

[12]陈晶.浅析现代汉语语气词“嘛”的语用功能[A].北京大学对外汉语教育学院.第七届北京地区对外汉语教学研究生论坛文集[C].北京:北京大学对外汉语教育学院,2014.

[13]朱韦巍.现代汉语语气词“吗”“嘛”“么”的分布和使用规律研究[J].柳州师专学报,2014,(2).

[14]吴林方.“干嘛”与“干吗”[J].语文月刊, 2015,(5).

[15]杨启慧.语气词“嘛”的语用功能研究[J].现代交际(学术版),2017,(19).

[16]胡明扬.语气助词的语气意义[J].汉语学习, 1988,(6).