清代《西番译语》的序言和命名原则考察

王 振

(四川师范大学文学院,四川 成都 610068)

一、引言

清乾隆十五年(1748年)编纂完成的《西番译语》一共九种,是“华夷译语”(丁种本)的一部分,每种包含20个门类、740个词语,记录了当时川西地区的藏缅语,可视为早期的官修“汉语——民族语”双语辞典。《西番译语》主要有初编本和清抄本两种版本,初编本多散轶海外,清抄本收藏于故宫博物院。清代九种《西番译语》体例和风格较为统一,其初编本封面均有题签,题签上是译语的书名(后文称之为“初名”);卷首皆有序言。序言之功能即写明译语所记载的“西番”语言文字的使用范围,题签上的书名是对“所采语言的地域范围和府州建制”的概括[1]70—72,反映了译语采编者最初的命名原则。而故宫所藏九种译语清抄本的封面则均以《川番译语》为名(“川番”当为“四川西番”之缩略)。

冯蒸(1981)[2]57—68曾按照川一、川二以至川九的顺序给九种《西番译语》编号命名,为学界沿用。九种译语目前已知初名的有七种,另有一种(川四)初编本未见、一种(川八)初编本封面页丢失,无法得知其初名。译语初名和序言是了解译语采编地域及其记录的语言或方言的有力线索,了解译语序言和命名的规则也是《西番译语》文献研究的基础性工作。聂鸿音、孙伯君(2010)[3]考察过译语序言中涉及的土司,孙伯君(2012)[1]70—72讨论了译语初编本的命名问题,并推测了川四和川八的初名。本文则重点讨论译语序言的内容结构以及初编本的命名原则,在前人研究基础上有新的发现,深化了对译语文献的认识。

二、译语的序言

每本译语序言虽有不同,但是书写的基本原则是一致的,都包括行政单位、军事单位和土司单位三类内容。例如《西番译语》(川八)的序言如下:

四川建昌镇、建昌道、镇标冕山嘉顺二营、宁远府属冕宁县,各所辖大盐井、酥州、苗出、架州、大村、河西、热即瓦、阿得桥、中村、三大枝、糯白瓦、小相岭,及窝卜、罢显、摆跕、瓦尾、木术凹等处,西番语音与打箭炉口外诸番各别,字本藏经。照依奉颁字书门类次序,译缮如左。

其中划直线的地名是清代的行政和军事单位名称,下划曲线的是当时的土司名称。先来考察译语序言中行政和军事单位的情况。

(一)清代行政和军事建制概况

清代乾隆年间施行“府州厅县”行政制度,行政层级为“省—府—县(厅、州)”“省—直隶州—县”的三级制度和“省—直隶厅”的两级制度[4]53。按照行政级别高低排列,各单位依次为:省〉府/直隶州/直隶厅〉县/州/厅。

译语序言中还涉及“同知”和“道”。“同知”是府的长官即知府的佐贰官。“道”在清代行政体系中不是一级独立的行政单位,而是省级行政机构布政使司和按察使司的佐贰官,或分辖三四府,或统辖全省办理专项事务[5]112,是省行政机构的组成部分,是省的派出官员[4]51。雍正年间,各省普遍设立守巡道,形成省行政机构通过守巡道间接管理府级政区的制度[4]31。因此,“道”作为省级行政机构的组成部分,其级别高于府。

军事建制方面,清代军队系统有八旗和绿营两个体系。八旗驻守京师,绿营分派各省。译语序言中涉及的四川军事单位均属绿营。绿营分“标、协、营、汛”四级。标,有督标、抚标、提标、镇标四种。其中提督是各省绿营最高长官,下辖各镇总兵,总兵管辖本镇的官兵和本镇所属各地驻营,每个省设立2—5镇。标下是协,协下为营[5]113—114。

(二)译语序言中的军事和行政单位

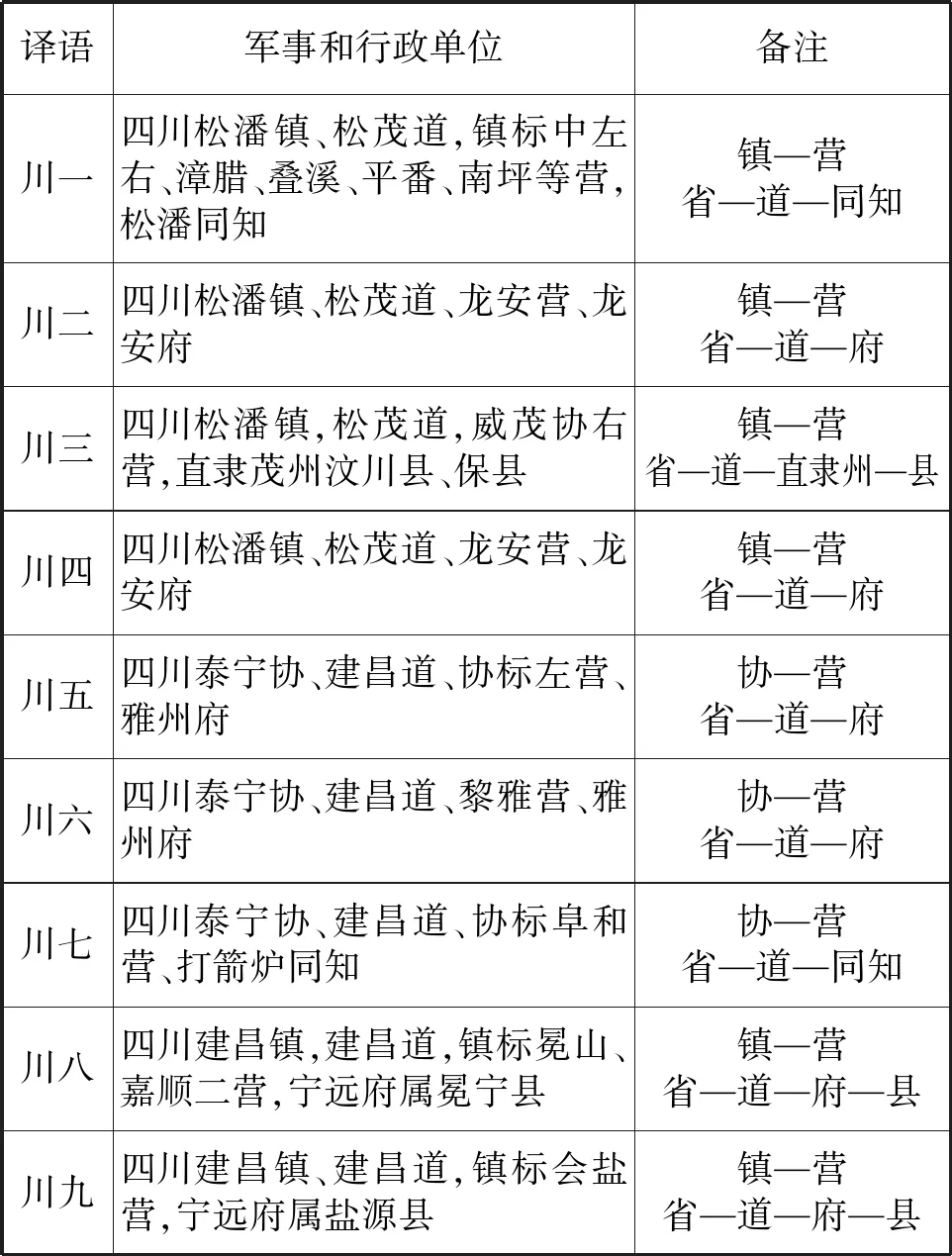

各译语序言均首先列出军事和行政单位,再列地方土司名目。九种译语序言中的相关内容如表1所示。

表1:清代九种“西番译语”序言中的军事和行政单位

译语军事和行政单位备注川一四川松潘镇、松茂道,镇标中左右、漳腊、叠溪、平番、南坪等营,松潘同知镇—营省—道—同知川二四川松潘镇、松茂道、龙安营、龙安府镇—营省—道—府川三四川松潘镇,松茂道,威茂协右营,直隶茂州汶川县、保县镇—营省—道—直隶州—县川四四川松潘镇、松茂道、龙安营、龙安府镇—营省—道—府川五四川泰宁协、建昌道、协标左营、雅州府协—营省—道—府川六四川泰宁协、建昌道、黎雅营、雅州府协—营省—道—府川七四川泰宁协、建昌道、协标阜和营、打箭炉同知协—营省—道—同知川八四川建昌镇,建昌道,镇标冕山、嘉顺二营,宁远府属冕宁县镇—营省—道—府—县川九四川建昌镇、建昌道,镇标会盐营,宁远府属盐源县镇—营省—道—府—县

从表1可以看出,每种译语均以地方最高单位“四川”省起头,然后按照级别高低分别排列军事和行政单位。例如川二“四川松潘镇、松茂道、龙安营、龙安府”:“镇”是“标”的一种,是级别较高的军事单位;然后是“道”,此为“省”派出间接管理各府的机构,是级别较高的行政单位;后为“营”,军事单位,级别在“镇”之下;后为“府”,行政单位,级别在“道”之下。因此,川二地名排列顺序为“省—镇—道—营—府”,行政和军事单位交叉,如果两类单位分离,即“省—道—府”(行政)(1)虽然“道”不是一级独立的行政区划,但是作为省的派出单位,应该受制于省而级别又高于府,故仍可认为其在省之下、府之上。也有早期学者(萧一山,1986)将“道”独立为一级行政单位,即认为清仿元制,分“省、道、府、厅州县”四级行政区。、“镇—营”(军事)。上表备注将交叉排列的两类单位分开,第一行为军事单位,第二行为行政单位。可以看出,虽然每种译语中出现的单位类型有所不同,但均按照级别由高到低的顺序排列。军事单位均列两级:镇/协—营;行政单位一般为:省—道—府—县。

(三)译语序言中的土司

清代土司分为文职和武职两种。文职土司职衔有土府、土州、土县等。武职土司职衔较为繁多,包括指挥使(正三品)、土千户(正五品)、土百户(正六品)以及宣慰使(从三品)、宣抚使(从四品)、安抚使(从五品),等等(2)武职土司职衔名目繁多,这里只列举了译语序言中涉及的职衔,具体可参见吴永章:《中国土司制度渊源与发展史》,成都:四川民族出版社1988年版,第213—215页。。需要说明的是,指挥使、土千户、土百户等均属于指挥使司(3)清代武职土司职衔中指挥使司共有七等,分别是:指挥使(正三品)、指挥同知(从三品)、指挥佥事(正四品)、土千户(正五品)、副千户(从五品)、土百户(正六品)、百长(无品级)。,指挥使司在明代属于卫所体制,至清代方被正式定为土司职衔(4)龚荫(1992)认为,明代的土司分为三类——武职土司、卫所土司、文职土司。明代武职土司并不包括土千户、土百户之类。卫所土司则包括(1)“卫”指挥使司:指挥使,正三品,指挥同知,从三品;(2)所,即千户所,其中正千户,正五品,副千户,从五品,百户,正六品。明代少数民族地区设立卫所,只是“参用土人”为官,只有少数的首领会成为卫所土司。清初,卫所官吏归附,仍授原官世袭,因此卫所官吏通通变成了土司。。

译语序言先列行政和军事单位,然后列出当地土司的名称。乾隆年间四川地区共有武职土司282个,文职仅有6个[6]218。因此,在译语序言中出现最多的就是土千户、土百户之类的武职土司,而土通判、土知事等文职土司很少见。

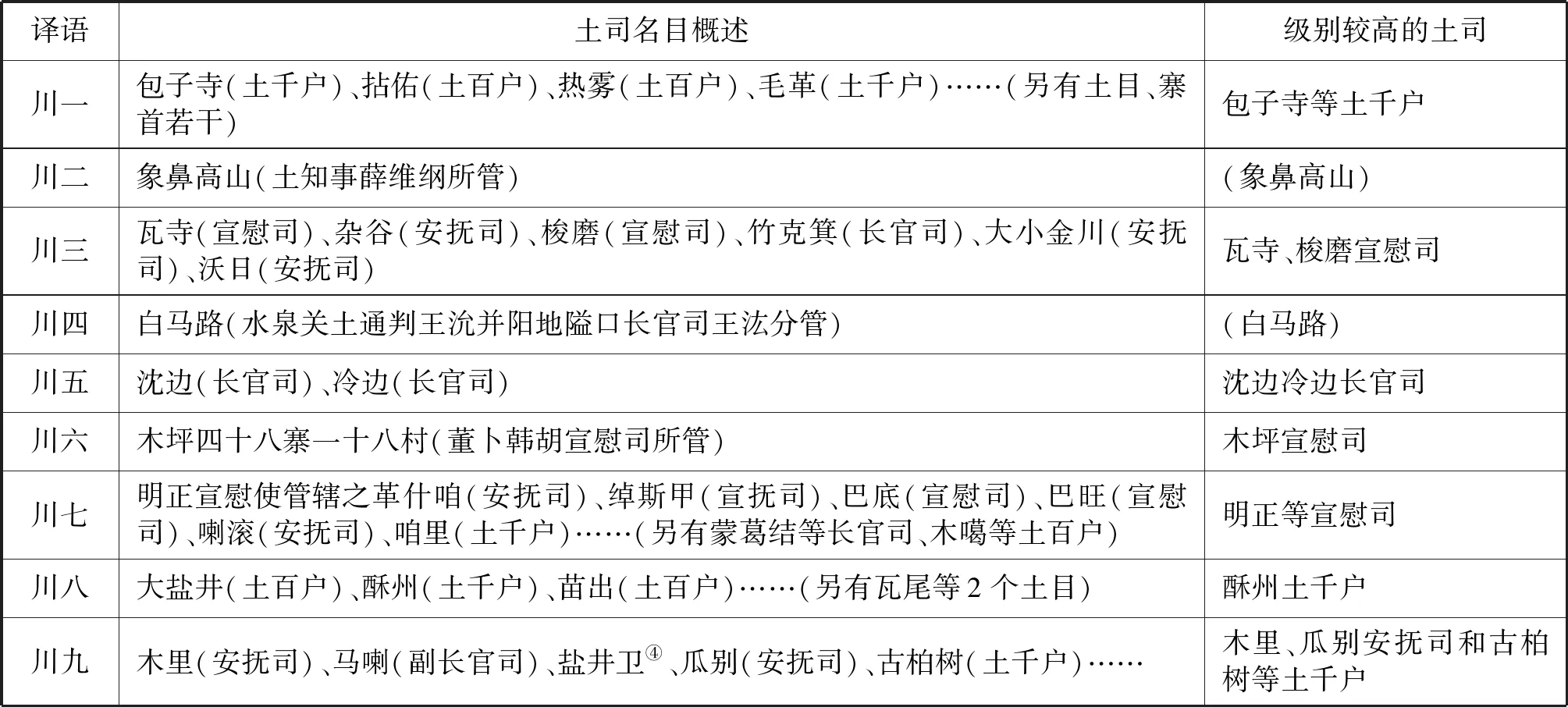

土司名目并不按照品级高低排列,例如《西番译语》川一的序言所列土司“拈佑(土百户)、热雾(土百户)、毛革(土千户)、麦杂蛇湾(土千户)……”其中正六品的土百户排在正五品的土千户的前面。各土司所具有的职衔均据聂鸿音、孙伯君(2010)[3]的考察。以下概括列举各本译语中的土司名目,其中级别较高者单独说明(见表2)。

表2:清代九种《西番译语》序言所载土司名目概况

④ 据《盐源县志》记载,盐源在明代为盐井卫,清初承袭明制,雍正六年(1728年)“罢卫”改为盐源县,乾隆年间编写的译语中仍有“盐井卫”之名,或是因袭传统叫法之故。

对于表2,有以下两点说明:

第一,表中“土司名目概述”是对原文的简略,遵循两个原则:(1)所列土司先后顺序与译语序言中的排序相同;(2)各级别的土司均有所列举或加注说明,表中括号内的字均为笔者加注的内容。

第二,川二和川四两种所列“象鼻高山”和“白马路”只是地名而不是土司名,不过序言说明了其所属的土官,其中土知事薛维纲、土通判王沇均为文职土司。译语序言中的其他土司均为武职土司。

三、译语的命名

(一)初编本的命名原则

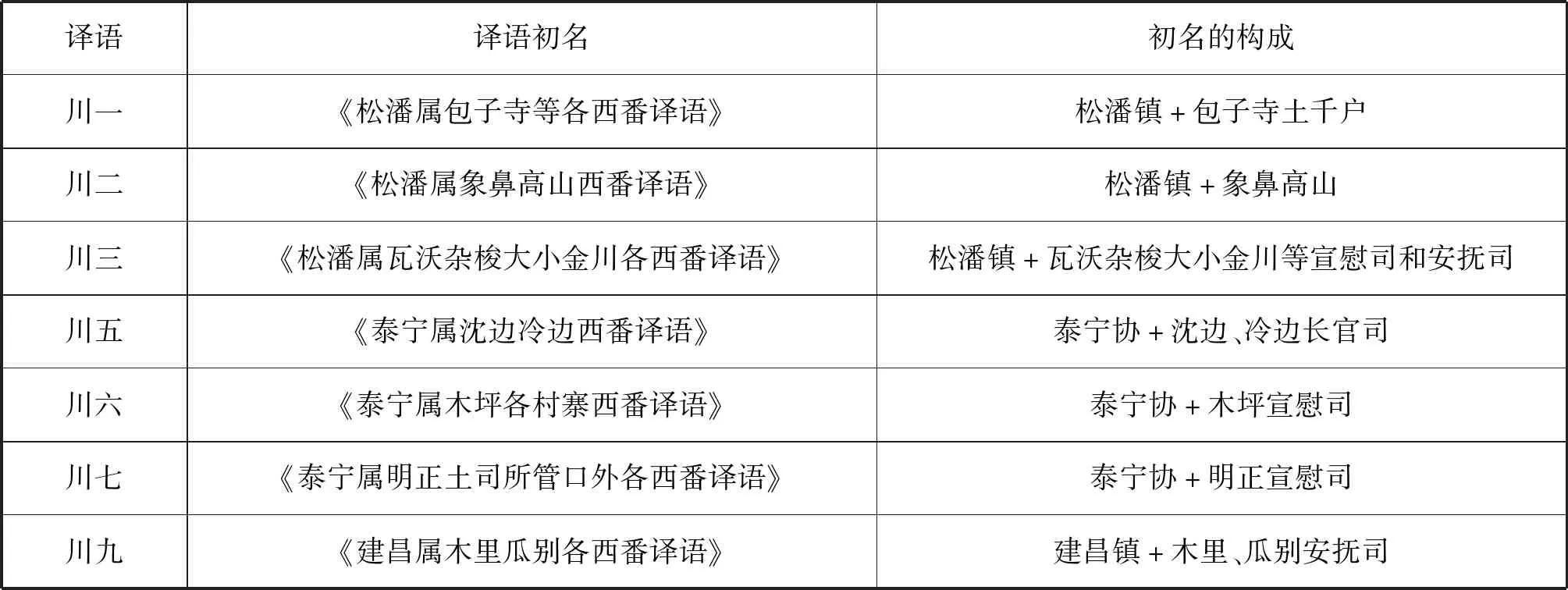

川四初编本未见、川八初编本在收藏过程中遗失了题签页[7],故其初名均不得而知,其余七种译语初编本名称如表3所示。

表3:七种已知的译语初名及其构成

综合上述初编本的命名可以发现,它们遵循着共同的规则,即均如孙伯君(2012)[1]70—72所言,是对地名的概括,但是进一步观察,其概括地名是遵循明确规则的。上述译语初名的结构都可以概括为“A属B西番译语”,其中的A均为序言中出现的最高军事单位名称,B一般为级别最高或较高且排序靠前的土司。例如川一《松潘属包子寺等各西番译语》,其中松潘是序言中的最高军事单位“松潘镇”,“包子寺”土千户是序言中品级最高且排序最前的土司。当然,像川二这种序言只提及具体地名的,则B处只能写以地名“象鼻高山”。川三不仅包括了序言中提及的两个级别最高的宣慰司,还包括了四个级别稍低的安抚司,但是不包括级别最低的长官司。(5)川九的情况稍显特殊,B处为木里、瓜别安抚司(从五品),但是序言中还有品级更高的古柏树等三个土千户(正五品)。这说明安抚司和土千户同时出现,定名时优先考虑安抚司,或因为土千户本为卫所官吏,清代方定为土司,而安抚司则为传统土司,且两者属于不同的系统,土千户、土百户等属于指挥使司,与安抚使司不同。此外,一般史书中安抚司和土千户同时出现,会将安抚司排在土千户之前。例如《清史稿》卷一三四介绍盐源县会盐营所属土司时,将安抚司、长官司排在了土千户、土百户之前。

这种“A属B西番译语”的命名包括了序言中“最高级军事单位(6)虽然川一、川二、川三初名中的“松潘”和川九的“建昌”既是军事单位“镇”名也是行政单位“道”名,但是从川五、川六、川七中使用“泰宁”(军事单位“协”名)可知,这里的“松潘、建昌”当理解为军事单位为宜。+高级别且排序靠前的土司代表”,此即清代九种译语初编本定名的基本原则。无论军事单位还是土司均为译语序言中所提及的,因此是对译语序言地名之高度概括。

(二)川四、川八初名再考

按照这一原则我们可以推定川四和川八的初名。先看两种译语的序言。

川四:四川松潘镇、松茂道、龙安营、龙安府,各所辖水泉关土通判王沇并阳地隘口长官司王汯分管白马路一带西番,即吐番字语。

川八:四川建昌镇、建昌道、镇标冕山嘉顺二营、宁远府属冕宁县,各所辖大盐井(土百户)、酥州(土千户)、苗出(土百户)、架州(土百户)、大村(土百户)、河西(土百户)、热即瓦(土百户)、阿得桥(土百户)、中村(土百户)、三大枝(土百户)、糯白瓦(土百户)、小相岭(土百户)及窝卜(土百户)、罢显(土百户)、摆跕(土百户)、瓦尾(土目)、木术凹(土目)等处,西番语音与打箭炉口外诸番各别,字本藏经(7)序言土司名称之后的职衔“土千户、土百户”等原文没有,为笔者加注。。

孙伯君(2012)[1]70—72推测川四《白马译语》初编本名为《松潘属水泉关并阳地隘口白马译语》,川八《多续译语》初编本名为《建昌属冕山嘉顺二营并冕宁县各西番译语》。这正符合“A属B西番译语”的命名模式,其中A即松潘和建昌,均为最高军事单位,合乎译语定名原则,但B处值得商榷。川四情况和川二相同,序言都是具体地名而非土司名,当直接以地名“白马路”定名,而其所属上级土官不必列出,仿川二定名之例,川四初名推测为《松潘属白马路西番译语》。川八所列土司中位置最前的是大盐井土百户,级别最高的是酥州土千户,定名时当以此为代表,推测其初名为《建昌属大盐井酥州等各西番译语》(8)“A属B西番译语”中的A是军事单位,B一般是土司名称而不是军事单位,而且译语初名中均并不包含行政单位。不过,孙伯君(2012)所推定的《建昌属冕山嘉顺二营并冕宁县各西番译语》中的B包括了军事单位“营”又包括行政单位“县”,但是不包括土司,这与已知的译语初编本定名原则有所不同,因而可能是值得商榷的。。

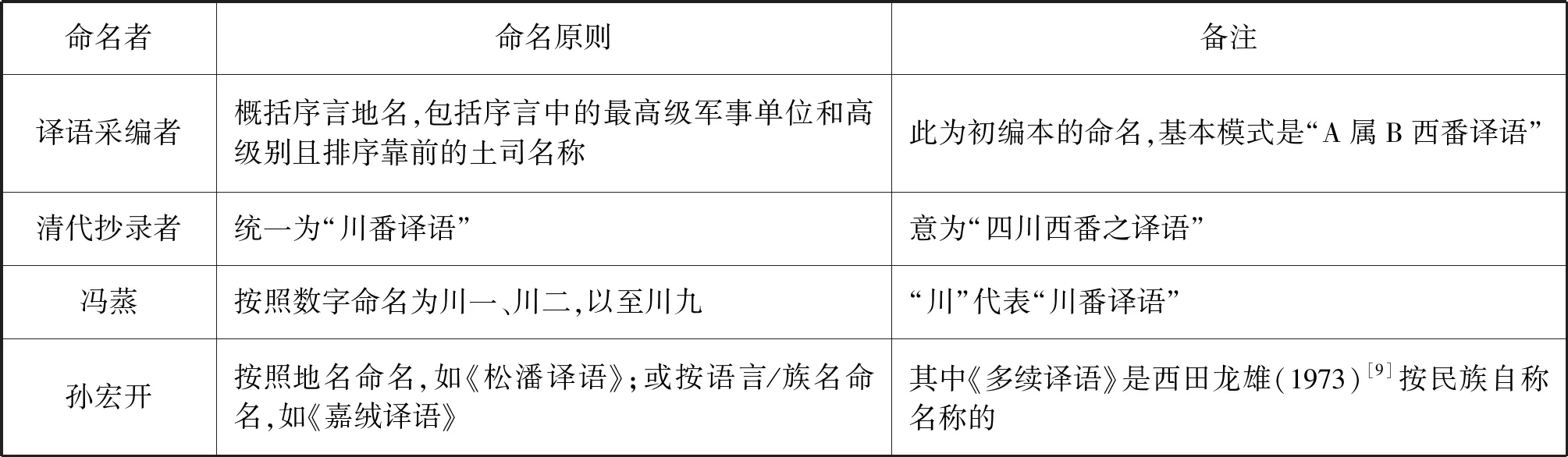

(三)清代《西番译语》命名原则小结

除了初编本命名之外,上文还提到了清抄本以及冯蒸(1981)[2]57—68的命名。此外,还有一种学界流传较广的命名,即孙宏开(1989)[8]对《西番译语》的命名。孙先生的命名有些按照译语分布的地域,包括《松潘译语》《象鼻高山译语》《木坪译语》《木里译语》《打箭炉译语》,这些都是记录藏语的译语;有些按照语言名称或者民族自称,包括《白马译语》《嘉绒译语》《栗苏译语》《多续译语》,这些译语记录的都不是藏语。笔者推测孙先生的命名虽然既有地名也有语言/民族自称,但应该是语言/自称优先。之所以选用地名,可能是考虑到记录藏语的五种译语若按照语言/民族自称命名则难以相互区别开来;其余几种译语以语言/民族自称命名可以相互区别,故未用地名(见表4)。

表4:清代《西番译语》的四种命名体系

四、结语

本文结合清代的军事和行政制度,考察清代《西番译语》的序言和命名,发现序言和命名均有章法可寻,体现了译语编写者的谨慎态度。考察后发现:(1)译语序言包括译语采集地所属的行政单位、军事单位和土司名目,军事和行政单位按照品级高低顺序交叉排列,但土司并不严格按照品级排列。(2)译语初编本的命名是对序言中所列地名的概括,其基本模式是“A属B西番译语”,其中的A均为序言中出现的最高军事单位名称,B一般为级别最高或较高且排序靠前的土司名称。(3)《西番译语》中川四、川八初名未知,按照本文归纳的原则,我们认为其初名应该分别为《松潘属白马路西番译语》和《建昌属大盐井酥州等各西番译语》。

清乾隆年间编纂的《西番译语》是研究近300年前川西藏族聚居地区的语言、历史和文化的珍贵文献资料,值得我们从多个方面进行深入研究。本文考察了其序言和命名问题,深化了对译语文献的认识,并为其他相关研究提供了参考。