博物馆语境下“建立公众与航海关联”的观察与思考

赵莉

与公众建立关联,实现“超链接的博物馆”,是近年来国内外博物馆界关注的话题。对于航海类博物馆而言,建立“公众与航海的关联”,是指博物馆通过呈现具有特色的文化产品与资源,逐渐消除普通公众由于历史、地域、行业、文化等因素造成与航海的心理隔阂,真切感知航海与社会生活乃至个体日常的紧密关系,对公众的航海历史记忆与文化认知起到引领、启示、激发、活化的作用。

2018年9月,笔者随队出访英国格林尼治国家海事博物馆、朴茨茅斯皇家海军博物馆、荷兰鹿特丹海事博物馆和比利时安特卫普河边博物馆等。众所周知,荷兰和英国是西方著名的航海大国。17世纪,荷兰以独特的造船技术异军突起,成就了其“海上马车夫”的称号,海上实力一时称霸欧洲。英国凭借强大的海军力量、雄厚的东印度公司,海外贸易与拓张足印几乎遍及全球。17世纪至19世纪,荷兰与英国先后处于西方航海的黄金时代,熠熠生辉;而比利时安特卫普在16世纪作为欧洲交通与商贸的枢纽地位亦不逊色。航海不仅改变了这几个国家的历史,而且在很长一段时间影响了世界格局,对人类历史和文明的走向产生深远影响。

可以说,这3个国家的海事类博物馆,从宏观的宗旨阐释、使命定位,到具体的展览、展项,以及眼见为实的教育活动,从不同层面、不同角度体现博物馆语境下“建立公众与航海关联”的特征。

一、实船连接过去与现在

对于航海类博物馆,拥有一艘有故事的历史实船,意义非凡。在英国朴茨茅斯船坞遗址展出了举世闻名的“胜利”号战舰,堪称航海类博物馆实船展示的典范。

数个世纪以来,朴茨茅斯——这座位于英格兰东南角的小城以英国皇家海军港口与造船基地的地位闻名于世。1495年,世界上第一个干码头船坞建造于此,1510年著名的战船“玛丽·玫瑰”号在这儿开工,1512年被官方正式指定为皇家造船中心基地,朴茨茅斯的造船地位与日俱增。伴随18—19世纪英国海战不断,朴茨茅斯发展为世界最大的造船工业基地。1803年,Blockmills的开工运营,标志着其发展到达顶峰。世界上第一个蒸汽动力工厂在这里,生产了诸如“胜利”号舰船上枪炮、索具装备所需的滑轮组。伴随周边其他行业与办公建筑的兴起,住宅房屋、教堂、学校、医院、商店、消防站出现在朴茨茅斯。朴茨茅斯逐渐发展成为城市,是世界上因港立市、以港兴市的典型案例。

在这片充溢着浓郁港口风情与航海记忆的城市里,通过博物馆建立公众与航海的关联是浑然天成的事情。博物馆的努力主要体现在:开掘海军文化遗产与现代旅游相结合的渠道,其中激活历史遗存的努力主要体现在“船”与“人”的专题展示:“人”是19世纪初英国海军名将、被誉为皇家海军之魂的霍雷肖·纳尔逊将军,朴茨茅斯皇家海军博物馆的基本陈列即以纳尔逊将军故事为主线;“船”是由纳尔逊坐镇指挥改变后来英国历史命运的特拉法加海战的“胜利”号战舰,这是英国皇家海军博物馆的室外展示,也是朴茨茅斯船坞遗址的重要构成部分。

“胜利”号舰船的建造背景是18世纪后半叶英国与法国的海战。为体现英国皇家海军的战斗意志,1759年7月23日,英国首相威廉·皮特正式宣布海军将建造一艘拥有100门炮的一级战舰。这艘新战舰被命名为“胜利”號。“胜利”号由18世纪英国最伟大的船舶建造师Thomas Slade设计,船体流线遵循了皇家“乔治”号,1759年7月铺设龙骨,1763建成,1765年下水,由250多个船工历经4年才建成。此后,“胜利”号身经百战,先后参加过美国独立战争、拿破仑战争以及著名的特拉法加战役,成为英国海军战舰中的头号王牌,光耀英伦,在世界海军史上也赫赫有名。后来,又被派遣至波罗的海作战,1812年退役。至此,“胜利”号服役共计47年。巧合的是,这个数字也是纳尔逊将军的生命之限。

此后,该船一直停泊在朴茨茅斯港,1922年后泊在朴茨茅斯历史船坞的干码头,并作为英国海军历史的重要遗存向公众开放。2016年,“胜利”号在历经新一轮的修复后再次向世人开放。这轮修复前后长达15年,工程浩大,耗资2 700万英镑,船体内部重新铺架,原船中的梁木全部换成新的,以固定结构。修复师们对该船的桅杆做了自船建造以来最大限度的修理,其中3根桅杆的上部全被拆除,包括长达20 m的帆索、768根木衍。除了船体硬件,船体内部复原展示也做了大量的精心工作。最大的特色是设计师们根据当年纳尔逊将军在“胜利”号上的活动顺序设计了参观路线,从而使观众踏着当年纳尔逊的足迹,身临其境,感受那一场震撼人心的战役。

沿着参观路线,观众们先后参观了甲板、炮台、生活区舱室以及底部储存舱等。参观人群中,有两个小学老师领着十几个孩子,逐次参观了战舰各部分。每到一处,老师就向孩子们细细讲述这里曾经发生了什么,孩子们聚精会神,听得津津有味。此情此景,生动写照了“博物馆是立体的教科书”之说。即便,此时此刻,孩子们由于年幼对“胜利”号在知识上无法形成整体的认识,对于特拉法加战役在英国历史上的意义也不能完全理解;但是经由实船、场景的联结,无形中培育了孩子们与历史接触的感受能力。历史不再是遥远的、抽象的,而是凝聚在眼前这艘存活了160多年的战船上:这里的炮台曾经激烈作战,这里的甲板上曾经有人受伤倒下,生活区的厨房、医药间曾经忙碌不已,仓库的弹药、煤块被紧急调用,船舱里悬挂的煤气灯形状颜色就是100多年前的模样,在战火纷飞中明灭摇晃……

“胜利”号战舰是英国皇家海军博物馆最经典的藏品,也是天然的展览主题。这艘船是参观者参观的对象,同时又是参观的空间。与需要其辅助展品支撑、其他展示形式烘托的文物相比,这艘船自身是一个整体,她有材料、有技术、有时间、有地点、有人物、有命运。从美国独立战争、拿破仑战争再到特拉法加战役,船的经历连缀一个个惊心动魄的故事,呈现出一段段历史。对于航海史,实船不仅具是直观的物证,更是联结的纽带。因为船是参与历史的,甚至创造历史。一方面它引领公众站在“现在”的坐标,激活了对过去战斗的追忆想象;另一方面,它用“过去”的光泽映照现在,甚至延伸未来。“胜利”号具有丰富的信息量、多维的阐述空间,令人叹为观止,是名副其实的立体教科书。因为这艘船本身就是历史,同时又是诠释历史的媒介,成为城市航海记忆的活化石。

二、社区——多元文化折射航海的空间属性

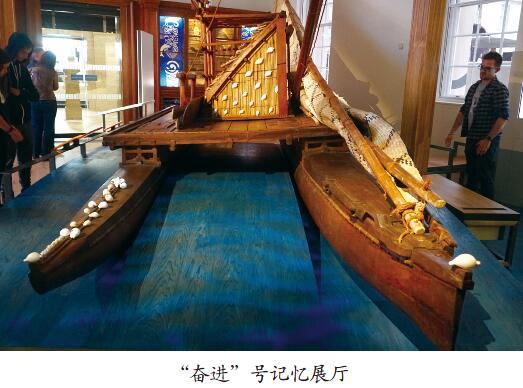

2018年9月20日,英国格林尼治国家航海博物馆为纪念库克船长太平洋航海探险250周年而筹备的新展“奋进号记忆”(Endeavor)正式开展。新展以16—17世纪西方国家的科考航海与探险为主题,共设4个部分,主题分别为“相遇太平洋”“海洋记忆”“两极世界”“都铎王朝与斯图尔特王朝的航海”。

“奋进号记忆”凝聚了英国格林尼治国家海事博物馆工作人员长达数年的专业积累和创新举措,其创新主要体现在展品的开放性——博物馆专业人员与分布在英国各地的社区展开广泛合作。比如:“都铎王朝与斯图尔特王朝的航海”中,策展人与位于英国普利茅斯的万帕诺亚格人社区合作制作了口述视频,讲述了17世纪英国航海者与美国印第安人的相遇冲突历史;“相遇太平洋”展馆中则展出了毛利艺术家们的作品,为观众带来生动直观的历史体验;在“两极世界”中则得到了因努克音乐家的定制作品,展现原汁原味的因努克原生态艺术魅力。同时,博物馆还与其他的社区保持合作,比如与伦敦东南学院、加勒比社区论坛等,针对那些具有鲜明地域特征的藏品,借助社区的联盟网络获得一手资源,包括来自本土的翔实介绍,等等。总之,这是一个开放的展览,偌大的展厅中汇聚了基于航海而集结的万帕诺亚格、毛利多、因努克等多族群文化,令人印象深刻。

众所周知,航海连接世界,一个整体的世界是从海上形成。18世纪,以库克船长为代表的对太平洋海域探索,掀开了欧洲与太平洋区域岛国以及其他土著族群的互动史。如果说,历史上库克船长驾驶着“奋进”号探索太平洋,是大航海背景下展开的洲际发现与文化交互,那么250年后格林尼治国家海事博物馆的“奋进号记忆”展览则是努力再现这种文化交互的影响。所以,展览的定位非常清晰:藏品的诠释不仅停留在物件描述层面,而是突出藏品基于航海实践所留下的与世界关联的痕迹:即不同区域、不同洲际、不同族群中的人通过航海产生互动而形成的文化,包括音乐、语言、技艺以及故事等。展览有意突出的是藏品所携带的丰富信息,通过一个具体的物件呈现出航海所连接的广阔世界。某种角度上,这更能体现航海的属性。“奋进号记忆”从策展思路到最终成品,实现了“航海连接世界”的命题主旨。作为一个具有创新色彩的案例,该展览对航海类博物馆探索如何突破航海史叙述中惯性的时间纵线、开掘航海的深层内涵具有启发意义。

同样,通过汇聚多元文化来表现航海对世界文明影响的展览还有比利时安特卫普的河边博物馆(MAS)的常设展。该馆四至七楼的主题分别是“都会”“权力展示”“世界港口”,以及“生与死”,八楼是个人捐赠者捐赠的关于美洲的艺术品。每一层展厅给观众带来截然不同的感观体验:主题多元、展品多样,色彩多变。一个普通公众,即使对航海与城市关联知之不多,但对博物馆中各层展厅大胆跳跃的色彩无不印象深刻:深蓝色的“世界港口”、血红色的“权力展示”,来自亚洲、非洲的“生与死”主题交织着白与黑,展厅空间曲径通幽,氛围压抑;八楼来自拉丁美洲的黄金熠熠生辉,洋溢着原始的生命之光。这与我们常见的城市历史展示完全不同:不以时间为线,而是以主题为轴,选择的主题又出乎常人想象,比如生死文化。参观过程中,同行者在讨论为什么每一层的主题如此跳跃?

回到MAS的宗旨:打通城市的过去、现在与未来,充分展现安特卫普这座著名港口城市与世界的关联,即城市通过港口走向世界,世界通过港口影响了城市。当水域与陆地相遇时,产生了港口。早在16世纪安特卫普就成为欧洲富有的商业城市与贸易中心,葡萄牙人于1500年初在此销售香料市场。作为世界知名的港口城市,顶着“世界贸易中心”的光环,16世纪的安特卫普是货物商品交换的地方,也是人与文化相遇的地方,来自世界上不同区域、国家和洲际的人们从港口出入,在这里汇聚。伴随人员迁徙、物质交换,丰富多元的文化注入了城市,“收藏”成为安特卫普的城市文化特质之一。这些来自广阔异域的多元文化,有的原始,有的神秘,有的理性,有的狂野。这一切正是博物馆要展示的文化之光,而航海是支撑这一切发生的枢纽。MAS虽然是一个城市博物馆,致力于传承、展示安特卫普这个城市的历史足印与文化脉络,但因其是港口城市的典范,因此整个博物馆的展陈理念围绕着一个共同的诉求:阐述航海对于城市与世界关联的影响,基本陈列不同的主题、丰富的色彩正是这一诉求的体现。

三、互动、情境化展项是架通港航企业与公众的桥梁

荷兰鹿特丹海事博物馆历史悠久,底蕴深厚,素以创新思维在国际航海类博物馆业内知名。该馆展览“常换常新”的定位在笔者2018年的参观体验中尤为深刻。因为2010年笔者在展厅所看到的几个展览,比如:港口实景(Mainport Live)、Mataro号船模触摸屏(Mataro Model)和荷兰航海史印象(Impressions of Dutch Maritime History)全无踪影,取而代之的是全新的陈列,其中令人印象深刻的有两个。

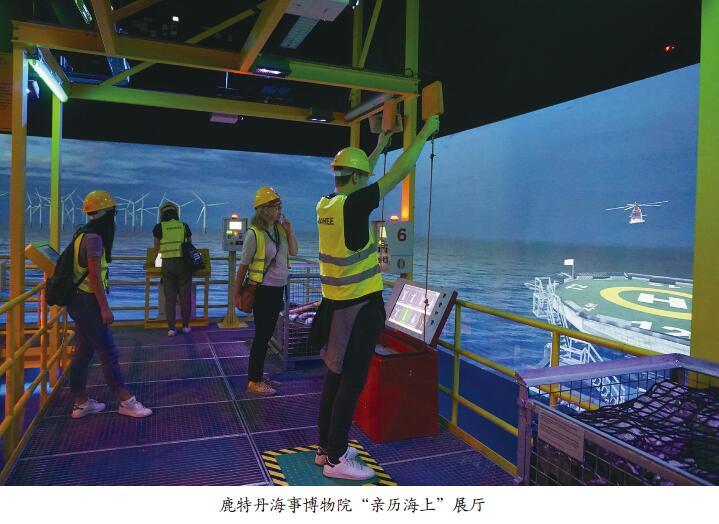

一是近年来该博物馆花重力打造的“亲历海上”(offshore experience)专题展览。这是以模拟海上作业、深海体验等展项为主的展览。展览入口处,工作人员邀请参观者戴上安全帽,穿上黄色马甲,坐上电梯,犹如上船,进入“海上”。展览共分为三部分:包括“海上工程”“海下三千米”“走向未來”。“海上工程”包括海上钻井平台、天然气、风力发电、波浪发电等诸多以海洋能源为主题的互动项目。“海下三千米”,参观者乘坐下行电梯,在空间模拟上有代入感,场景展示从灯光、色彩等方面展现了海底世界的丰富斑斓,引发观众对生命起源的思考;“走向未来”中,观众踏上电梯返程并驶向更高,犹如时光穿梭机。主题是面向未来、憧憬未来海洋对人类生活的影响,主要展项是对于社会各年龄段、各阶层人物的采访音像。整个展览是以宏观的时间为序:通过电梯的上下移动将过去——现在——未来打通,以全程模拟、沉浸式体验的参观方式,将海洋与人类社会的关系与现代观众相连接。该展览以互动展项贯穿始终,几乎完全摈弃了传统博物馆的静态展陈理念。通常,这样以互动活动为主体的展览很难称得上是“博物馆的展览”,但在该馆的官网以及现场交流中,“亲历海上”是被作为强力推介的重要展览,由此引发观者思考。

从博物馆发展的角度,“亲历海上”折射出当下博物馆陈展理念的变化,尤其对于行业类博物馆。在普通人心目中,海洋远离陆地,航海、航运是一种专业性很强的活动,关于特殊专业技术,与仪器仪表、设备航线等专有名词联系在一起,充满生冷色彩。行业距离将人们对航海的认识限制在狭义的层面,而广义层面的“航海”,特别是基于航海社会与个体生活的关联和影响,往往不为公众所意识到。展览中,诸多互动展现无疑是为了使观众在体验中打破对海洋、航海的陌生化心理,尤其是以电梯作为载体的沉浸式参观,不仅将观众带入物理模仿的海洋世界,而且通过展览中过去——现在——未来时间线的联通,形成宏观层面对海洋的认识,触发人与海洋、生命关联的思考。另外,据项目主管介绍,“亲历海上”是鹿特丹海事博物馆联合了荷兰诸多航运企业、海洋工程科研机构,汇聚了众多行业力量共同打造。展厅入口处墙壁上挂了满满一墙的企业logo,大约三四十家,据悉即为展览合作方。这些企业不仅免费提供相关展品,比如海上工程主题,钻井平台模型、各种發电设备模型,同时对展览还有资金支持。这一方面是出于博物馆运营层面的考虑;另一面,当现场观众得知自己所亲历的一切展项均来源于现实中的港航企业会感到很亲切,无形中实现了博物馆架通行业与公众的枢纽功能。

另外一个展览是以邮轮“Zeekastelen”号为主题的场景展示。展览以现实中已经退役的著名邮轮“Zeekastelen”号为蓝本,整个展厅被打造为博物馆中的邮轮空间,设计了邮轮的餐厅、大厅、咖啡厅、船长室等功能空间,并辅以与该邮轮相关的藏品展示,比如旅行箱、怀表、餐具以及充满时代气息邮轮海报、明信片和老照片等。当观众走进该展厅,浓郁的邮轮记忆、航海气息迎面而来,这仍然是沉浸式体验展项的典型案例。邮轮属于航运业,也与旅游业密切相关,而旅行是普通人休闲生活的一部分。在博物馆里呈现邮轮文化,巧妙弥合了公众与航运业的心理缝隙,触发公众对航运与日常生活关联的兴趣。据悉,该展厅也是由鹿特丹海事博物馆与邮轮公司合作,不仅获得“Zeekastelen”的邮轮冠名以及所有藏品支持,而且这部分展厅还可作为开放式场地向现实中的航运企业开放,比如承办航运公司的年会、舞会、迎新等活动,从而赋予博物馆场馆的活化气息。在充满了怀旧气息的邮轮展厅里,一边是静默的邮轮记忆,一边是热闹的航运现实,过去与现在同时并存于一个地方,博物馆作为过去、现实的中枢功能得以充分体现。

考察过程中,对方介绍到鹿特丹海事博物馆长期致力于与鹿特丹乃至荷兰其他城市的港航企业的持续合作。一方面,由于博物馆资金需要自筹运作;另一方面,荷兰港航企业通过博物馆向公众展示航运文化已经形成一种风尚。由此联想到:博物馆中“航运”主题。比如邮轮——旅行——公众,“旅行”作为一个接点,打通了普通人与航海。那么,其他的视角呢?浙江师范大学丁贤勇教授写过一部关于近代以来江南地区交通方式与社会观念变迁的著作,其中涉及普通百姓时间观念的变迁,从农业文明时代笼统模糊的时间观念到伴随轮船、火车等现代交通工具而逐渐形成的精准时间观念,这对于博物馆呈现现代航运与公众关联是一个较好的主题。因此,对于行业类展览,恰当的关联点犹如引擎,释放能量,能引领公众揭开自我认知、情感追忆进而引领普通人此主题的兴趣。反之缺乏巧妙的连接点,则容易沦为术语至上、专业丛生、枯燥乏味的概念展、纪念展、成果展。

四、结语

21世纪的博物馆发展正面临着巨大的变革。从近两年国际博物馆日的主题反映出一个现实:当下的博物馆日渐成为连通社会公众、文化遗产和历史记忆的纽带。为了充分发挥这种连通作用,博物馆必须开创藏品阐释与展示的新方法、必须融入新科技、新媒体的探索实践,通过新的阐释理念找到新的观众。随着科技的发展,如今的博物馆可以吸引核心观众以外的群体,通过新的阐释手段找到新的观众并增强彼此的联系。对于航海类博物馆如何建立公众与航海在日常生活、情感记忆、认知观念的连接,拉近普通人与航海的距离,实现他们对航海的文化认同,上述博物馆的展览理念创意、展品定位与诠释以及活动营造等方面的实践,对于同业人员具有启发意义。