黄骅坳陷中生代构造运动对上古生界煤系烃源岩生烃演化的控制

张津宁 周建生 肖敦清 韩国猛 赵 敏 付立新 李宏军 楼 达

1.中国石油大港油田公司 2.中国石油勘探开发研究院

0 引言

中国华北地区上古生界分布广泛,残留厚度大,其中下二叠统太原组、中二叠统山西组为含煤地层,有机质含量较高,热演化程度以成熟—过成熟为主,具备较好的生烃能力。20世纪60年代末,鄂尔多斯盆地发现二叠系气藏,并成为该盆地主力油气勘探层系,揭示上古生界煤系烃源岩具有较大的油气勘探潜力[1-5]。渤海湾盆地与鄂尔多斯盆地中生代前同属华北克拉通盆地,古生代统一的演化形成了以上古生界煤系烃源岩为核心的古生界含油气系统,而中生代“克拉通破坏”事件使得两个盆地分化发育[6]。由于渤海湾盆地后期构造运动改造作用强烈,上古生界分布与厚度在盆地各坳陷区差异性较大,且上古生界煤系烃源岩生烃能力研究尚处于起步阶段,以上古生界煤系烃源岩为油气勘探方向的思路未能形成主流认识[7],制约了该领域的地质研究和天然气勘探。

自20世纪60年代以来,黄骅坳陷一直以古近系暗色泥岩为主力烃源岩进行勘探。20世纪90年代末,发现WS1井与上古生界煤系地层有关的油气藏,显示煤系烃源岩具有良好的生烃潜力和油气勘探前景[8-9]。近期,港北、乌马营和歧北等古潜山内幕与上古生界煤系有关的原生气藏勘探取得重大发现[10-11],揭示其巨大的油气资源潜力,使该领域基础地质研究逐步成为热点。随着勘探进程的逐步深入,黄骅坳陷多个地区上古生界储层发现大量的固体沥青和早期包裹体,证实了早期油气藏的存在。早期油气聚集成藏,储层具有湿润性,有利于油气后期再次充注成藏[12]。因此,煤系烃源岩一次生烃潜力、排烃范围以及控制因素是进一步落实勘探部署的关键。中生代为上古生界煤系烃源岩一次生烃期,构造体制、沉降特征以及构造变迁对其一次生烃具有较强的控制作用。笔者以渤海湾盆地黄骅坳陷为研究对象,通过研究中生代构造体制以及盆地迁移特征,结合上古生界埋藏—热演化史分析,探讨中生代构造运动对上古生界煤系烃源岩一次生烃演化的控制作用,以期为华北地区克拉通中生代构造运动、原型盆地恢复、煤系生烃演化研究以及油气勘探提供参考。

1 区域地质概况

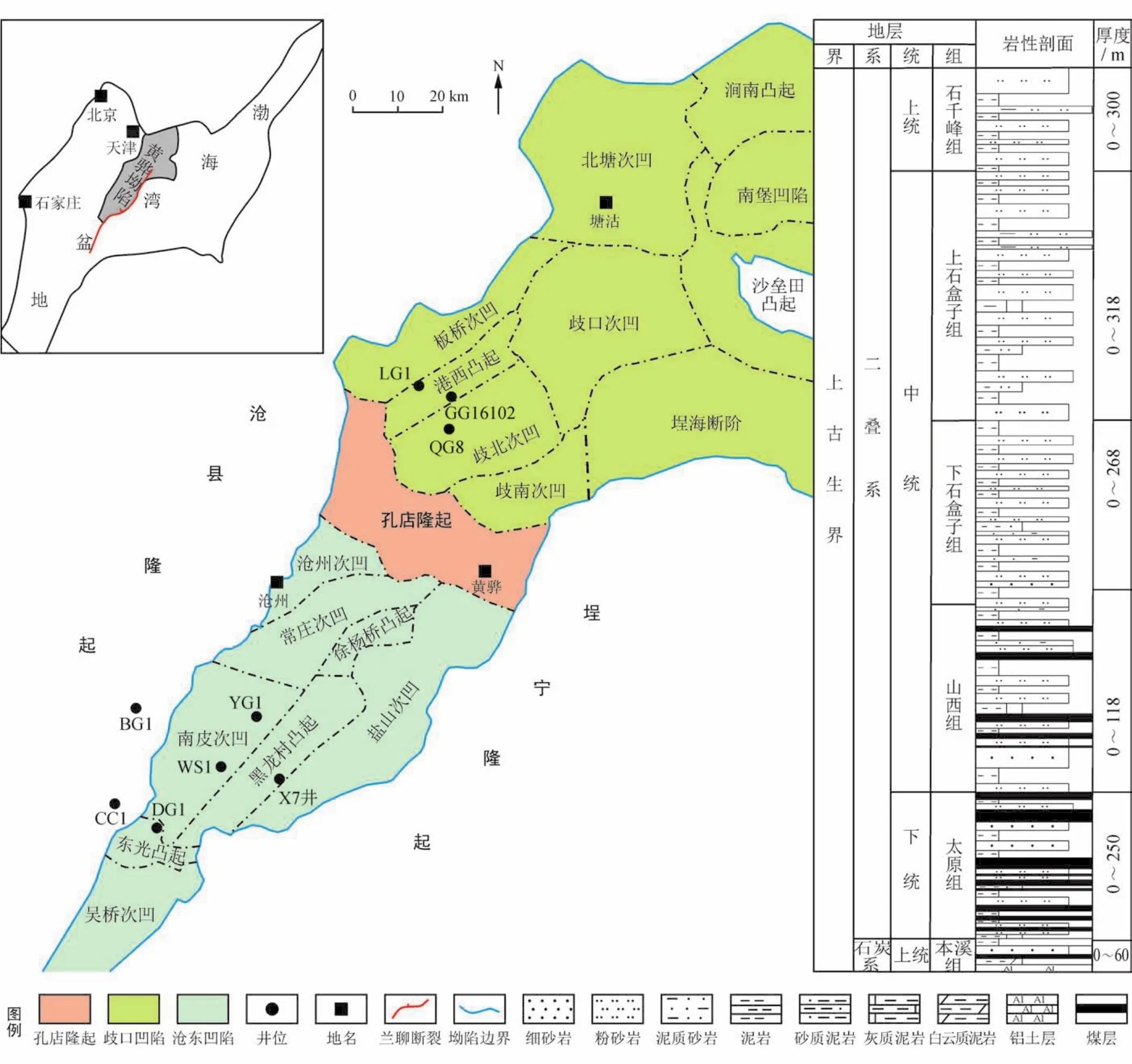

黄骅坳陷地处我国东部,为渤海湾盆地腹地,夹持于NE走向的沧县隆起和埕宁隆起之间,以孔店隆起为界分为南、北两个不同的沉积单元,南为沧东凹陷,北为歧口凹陷(图1)。黄骅坳陷自加里东运动由稳定的海相克拉通盆地演化形成寒武系—奥陶系海相碳酸盐岩沉积建造[13],晚奥陶世发生抬升海退,古构造格局呈北升南降;海西期原型盆地为陆内大型坳陷,中—晚石炭世为海陆交互相建造期[14-15],发育石灰岩、碎屑岩及煤系地层,山西组沉积期大型内陆盆地已具雏形,发育夹煤层与页岩的碎屑岩沉积。上古生界在黄骅坳陷分布广泛,地层稳定,最大厚度约为1 100 m,一般为600 m,其烃源岩层主要为发育在上石炭统本溪组、下二叠统太原组和中二叠统山西组的煤系地层。内幕地层多为整合或平行不整合接触关系,断裂相对不发育,构造格局具有继承性。上古生界煤系烃源岩生烃潜力巨大,为潜山内幕油气成藏提供了充足的物质基础。

2 中生代构造事件与演化过程

自中生代以来,黄骅坳陷主要经历了印支和燕山两期构造运动。多期、多类型构造活动对该区上古生界煤系地层生烃演化产生了深远的影响。根据构造变形特征、盆地升降迁移和构造热事件,黄骅坳陷中生代经历了三叠纪克拉通抬升—沉降运动、侏罗纪差异压陷—压扭运动、白垩纪火山活动和伸展抬升运动。

2.1 三叠纪陆内克拉通盆地抬升—沉降运动

早三叠世,黄骅坳陷残留的下三叠统承袭了古生代北高、南低的古构造格局,残留沉积地层主要分布在沧东凹陷,最大厚度约500 m。该时期为陆内克拉通盆地沉降期,沉降中心位于常庄次凹、黑龙村凸起和埕海断阶。

中—晚三叠世,为渤海湾盆地萎缩期[16-19],华北克拉通东部发生了南北向地层缩短[20-21],黄骅坳陷EW轴向宽缓的褶皱构造初始形态形成于该时期。褶皱轴部为板桥次凹—歧口次凹—沙垒田凸起一线,轴部剥蚀强烈,出露奥陶系海相碳酸盐岩沉积。该时期为陆内克拉通盆地抬升期。

2.2 侏罗纪差异压陷—压扭运动

早侏罗世,华北克拉通开始发生强烈的构造变形[22-23],渤海湾盆地为一大型内陆湖盆,处于区域弱引张应力环境[24]。中侏罗世,受兰聊断裂活动的影响,沉积地层发育逆冲断层,构造轴向为EW向、NE—NNE向,为挤压—走滑环境下坳陷盆地[25-26]。黄骅坳陷中—下侏罗统未见岩浆岩,为一套砂砾岩、砂岩、泥岩和煤系等陆相沉积建造,主要分布沧东凹陷,最大厚度约1 600 m。该时期为陆相盆地压陷沉降期,沉降中心分布在常庄次凹、南皮次凹和盐山次凹。

晚侏罗世,华北克拉通与西伯利亚板块、古太平洋板块和特提斯板块之间汇聚碰撞,受到多向强烈挤压[27-29],整体缺失上侏罗统,为中生代第二次抬升阶段。该时期黄骅坳陷受到强烈挤压抬升,下伏沉积地层中多见EW—NE走向三角对冲断层、低角度逆冲推覆断层、叠瓦式逆冲断层等挤压应力构造,沧县隆起和埕宁隆起压扭抬升,对古构造格局具有较强的约束作用。该时期为陆相盆地压扭抬升期。

图1 黄骅坳陷区域构造与地层柱状图

2.3 白垩纪火山活动与伸展运动

早白垩世,华北克拉通发生构造体制转折,从以挤压为主到以伸展为主[30-31]。受郯庐断裂带再次发生强烈的左行平移活动和伸展活动的影响[32-33],黄骅坳陷大型走滑断裂转变为左旋走滑运动,早期发育的逆断层发生反转改造为正断层,形成基底断裂。下白垩统东部边界为沿海岸走滑断裂带,西部边界为沧县隆起,自孔店隆起向北部厚度增加至1 800 m,孔店隆起为控制该套层系南、北差异分布的关键[34-35]。华北克拉通东部在该时期岩浆活动的范围和强度达到顶峰[36-37],可能与古太平洋板块的俯冲有关[38-40]。黄骅坳陷下白垩统发育安山岩、玄武岩和安山玢岩等喷出岩或浅侵入岩,在歧口凹陷分布广泛。玄武岩全岩K—Ar年龄为101~106 Ma、134~138 Ma,与华北克拉通东部岩浆活动时限一致。该时期为陆相断陷盆地沉降期,沉降中心分布在板桥次凹、歧口次凹和北塘次凹。

晚白垩世,华北克拉通东部岩石圈已经大幅度减薄,热膨胀对古地势起到主导作用,导致浅部伸展抬升[41],整体遭受剥蚀。黄骅坳陷位于华北克拉通中生代以来隆起区的轴部,剥蚀强度大,未见上白垩统碎屑岩沉积。该时期华北克拉通转变为岩浆活动与构造活动的平静期[42],基本没有发生岩浆活动,陆相盆地仅局部出现。该时期为黄骅坳陷伸展抬升期。

2.4 中生代盆地迁移

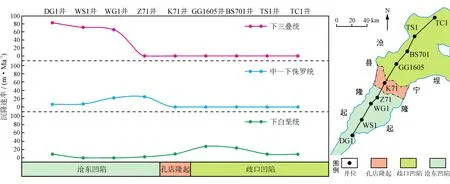

黄骅坳陷中生界地层厚度可代表各期沉降特征,各层地层厚度空间展布的变化反映了盆地在中生代的迁移特征。下三叠统,黄骅坳陷沉降中心分布在沧东凹陷,最大地层厚度为600 m,最大沉降速率为100 m/Ma,厚度分布较均一,歧口凹陷局部残留于埕海地区,分布面积小;中—下侏罗统,黄骅坳陷存在多个沉降中心,最大地层厚度为1 600 m,最大沉降速率为42 m/Ma,孔店隆起对地层的展布具有较强的控制作用,分布面积大于下三叠统,中—下侏罗统与下三叠统对比,沉降中心具有向北迁移的趋势(图2)。下白垩统与下伏中—下侏罗统分布特征具有较大的差异,主要分布在歧口凹陷,最大地层厚度为1 200 m,最大沉降速率为27 m/Ma,与中—下侏罗统相比,盆地在该时期大幅度向北迁移,以孔店隆起为南、北界形成“翘板式”差异沉降。

图2 黄骅坳陷中生代沉降速率图

3 上古生界煤系烃源岩生烃史

3.1 煤系烃源岩特征

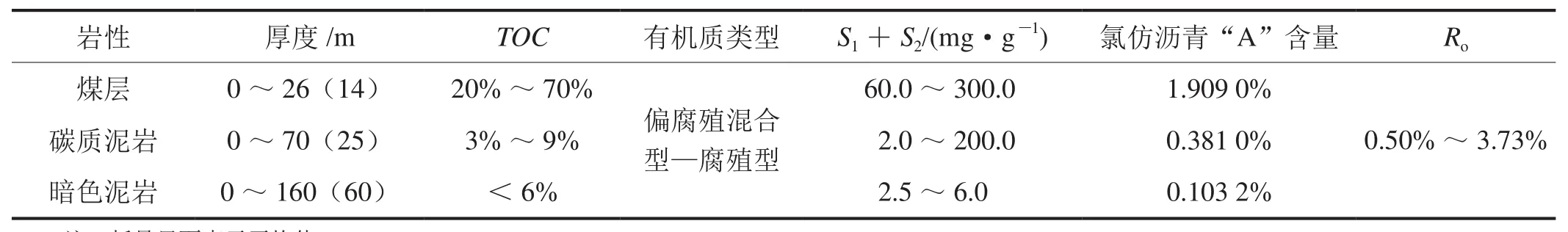

黄骅坳陷上古生界煤系地层分布范围广,分布面积为8 061 km2,煤层、碳质泥岩和暗色泥岩最大厚度为500 m,其中太原组煤层厚度介于2~16 m,山西组煤层厚度介于4~10 m,厚值区分布在沧东凹陷的南皮次凹、常庄次凹、歧北次凹和埕海断阶,板桥次凹—歧口次凹—沙垒田凸起一线以北缺失上古生界。地球化学特征显示,煤层总有机碳含量(TOC)主要介于20%~70%,碳质泥岩TOC介于3%~9%,泥岩TOC一般小于6%;煤层生烃潜量介于60.0~300.0 mg/g,碳质泥岩生烃潜量介于2.0~200.0 mg/g,泥岩生烃潜量一般为2.5~6.0 mg/g;烃源岩镜质体反射率(Ro)介于0.50%~3.73%(表1)。该套煤系烃源岩经历了两次生烃过程,一次生烃发生在中生代,二次生烃为古近纪渐新世至今[9,43-45]。上古生界煤系烃源岩可为油气成藏提供大量烃类物质。

3.2 沧东凹陷上古生界煤系生烃史

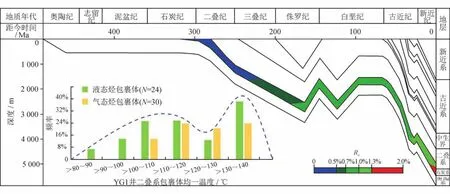

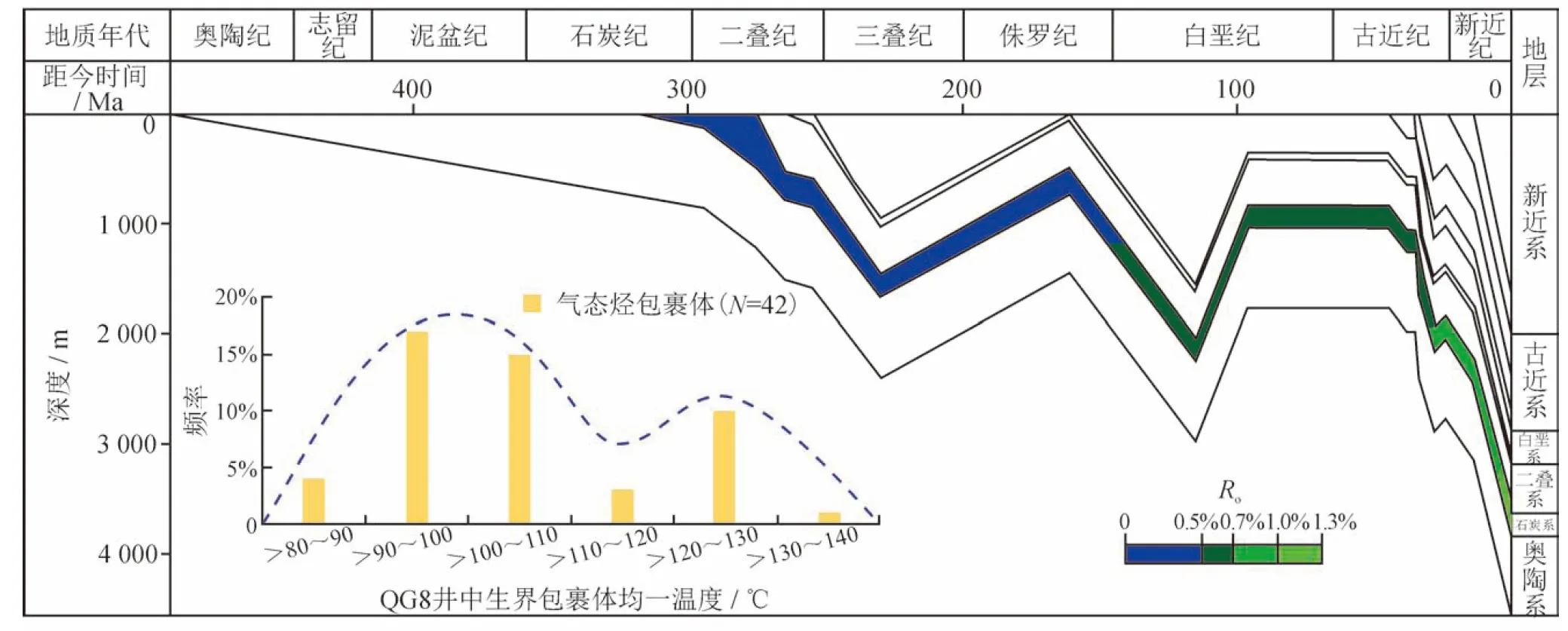

埋藏—热演化史结合包裹体岩相学分析结果显示,沧东凹陷上古生界完成煤系建造后在晚侏罗世和晚白垩纪两次抬升,分别对应了黄骅坳陷晚侏罗世压扭抬升期和晚白垩世伸展抬升期。早三叠世沧东凹陷上古生界上覆上三叠统沉积厚度约为600 m,煤系烃源岩Ro达到0.5%,进入生烃门限,生排烃能力有限;中侏罗世末,上古生界上覆地层厚度沉积总厚度达到2 600 m,煤系烃源岩Ro超过0.7%,进入有效生烃门限,具备大量生排烃能力;古近纪渐新世,上古生界煤系烃源岩Ro达到1.0%,开始大规模生排烃(图3)。

表1 黄骅坳陷上古生界煤系烃源岩地球化学参数统计表

图3 沧东凹陷上古生界煤系烃源岩埋藏—热演化史与二叠系储层包裹体均一温度图

图4 沧东凹陷中—古生界储层沥青与包裹体特征图

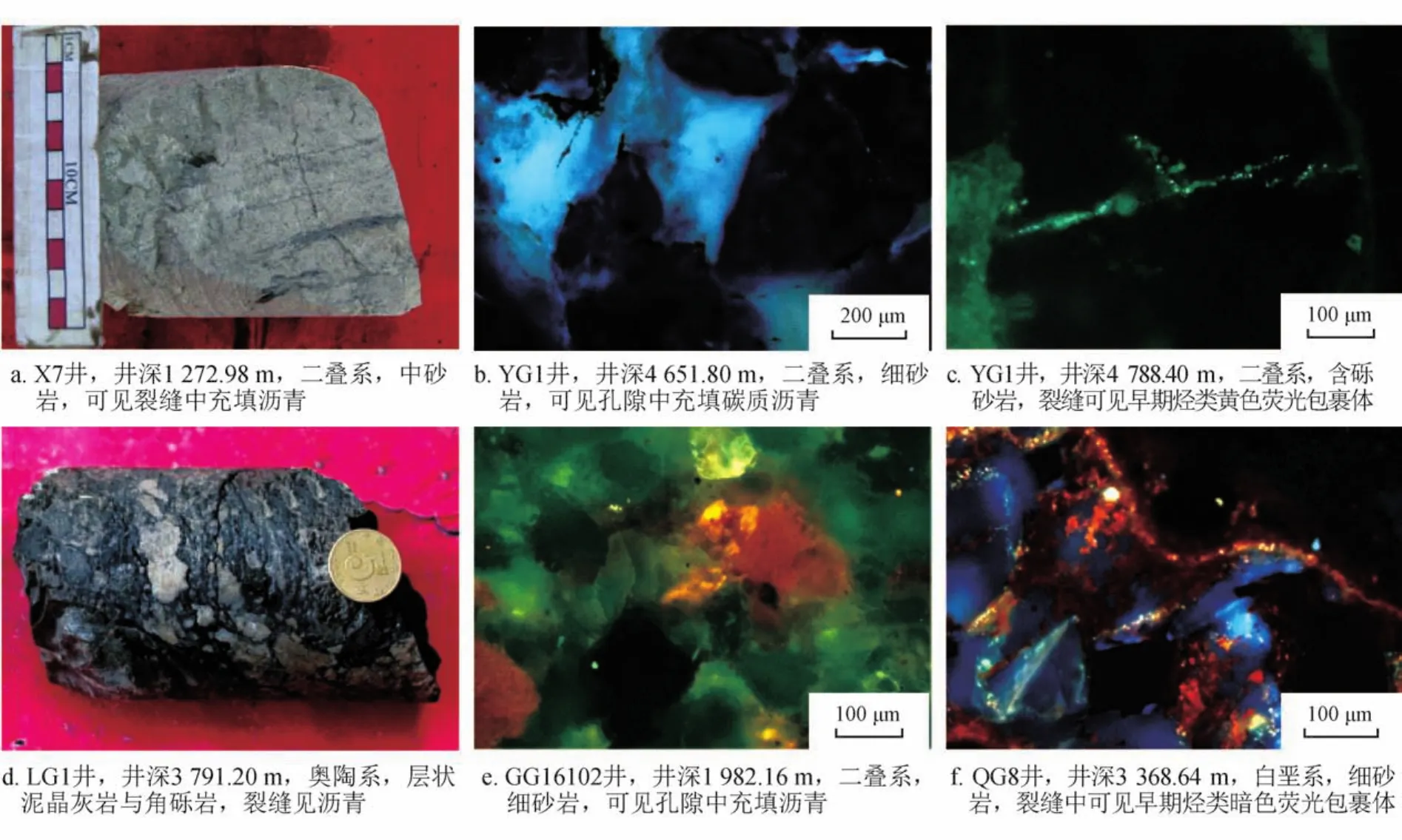

埋藏—热演化史揭示上古生界煤系烃源岩自中侏罗世进入了有效生烃门限。上古生界储层发现大量的固体沥青和早期包裹体,证实了沧东凹陷古油藏的存在(图4-a~c),亦证实了上古生界煤系烃源岩经历了早期大规模生烃过程。

3.3 歧口凹陷上古生界煤系生烃史

歧口凹陷中生代构造演化特征与沧东凹陷具有较大的差异性。歧口凹陷上古生界完成煤系建造后在三叠纪至侏罗纪为抬升期,经历了100 Ma的沉积间断,板桥次凹—歧口次凹上古生界剥蚀殆尽,剥蚀区呈EW轴向,与中—晚三叠世SN向挤压褶皱构造和晚侏罗世近SN向走滑挤压运动一致。早白垩世歧口凹陷接受大规模陆相沉积建造,最大沉积厚度达1 200 m。下白垩统沉积后,上古生界煤系烃源岩Ro达到0.5%,进入生烃门限。自古近纪渐新世,黄骅坳陷大幅度沉降,上古生界煤系烃源岩Ro达到0.7%,进入有效生烃门限(图5)。

埋藏—热演化史揭示上古生界煤系烃源岩自早白垩世进入了生烃门限,生烃能力有限。但是,上古生界储层发现大量的固体沥青和早期包裹体证实了歧口凹陷亦存在古油藏(图4-d~f),上古生界煤系烃源岩在歧口凹陷也经历了早期大规模生烃过程。这可能与歧口凹陷广泛发育的岩浆岩有关,岩浆岩直接覆盖或侵入于上古生界煤系,形成局部热事件,烘烤和加热作用加快煤系热演化,促使烃源岩中有机质加速生烃和异常成熟。

图5 歧口凹陷上古生界煤系烃源岩埋藏—热演化史与二叠系储层包裹体均一温度图

4 讨论

4.1 煤系烃源岩生烃演化的差异性

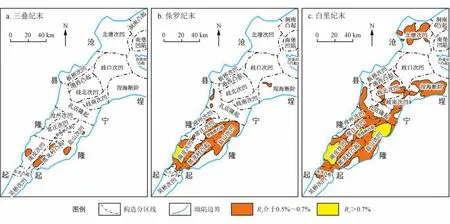

上古生界煤系完成沉积建造后,埋藏深度逐渐增大,地层温度不断升高,有机质逐步成熟,Ro>0.5%后,烃源岩开始进入生烃门限;Ro>0.7%后,烃源岩进入有效生烃门限,开始大量生排烃。通过生烃演化分析显示:①三叠纪末,只有沧东凹陷煤系局部进入生烃门限,面积较小,生烃能力甚微;歧口凹陷煤系未进入生烃门限(图6-a)。②侏罗纪末,沧东凹陷煤系大面积进入生烃门限,其中南皮次凹Ro>0.7%,进入有效生烃门限,具有较好的生烃能力,面积约169.46 km2;歧口凹陷煤系局部进入生烃门限,面积很小,生烃能力甚微(图6-b)。③白垩纪末,沧东凹陷煤系Ro普遍超过0.5%,其中南皮次凹、盐山次凹和常庄次凹Ro超过0.7%,进入有效生烃门限,面积约344.60 km2;歧口凹陷仅港西凸起、歧北次凹、歧南次凹、埕海断阶以及北塘次凹Ro超过0.5%,该时期上古生界煤系烃源岩已具备大范围规模生烃的能力(图6-c)。

生烃演化序列揭示了上古生界煤系烃源岩具有由南向北逐步成熟生烃的特征,与盆地迁移一致。中生代各时期盆地沉降差异较大。三叠纪,黄骅坳陷沉积厚度小,歧口凹陷出露剥蚀,上古生界煤系烃源岩埋深浅,煤系烃源岩有机质成熟度低,仅沧东凹陷局部进入生烃门限;侏罗纪,黄骅坳陷沉积厚度大,沧东凹陷为主沉降区,上古生界煤系烃源岩埋深大,沉降中心区首先进入有效生烃门限,大量生排烃;白垩纪,受差异沉降作用影响,黄骅坳陷下白垩统主沉降区位于孔店隆起以北,煤系烃源岩在歧口凹陷亦进入生烃阶段。生烃演化过程证实了黄骅坳陷中生代各时期盆地迁移事件控制上古生界煤系烃源岩生烃序列。

图6 黄骅坳陷上古生界煤系烃源岩生烃演化序列图

4.2 岩浆岩局部加热事件对煤系烃源岩生烃的促进作用

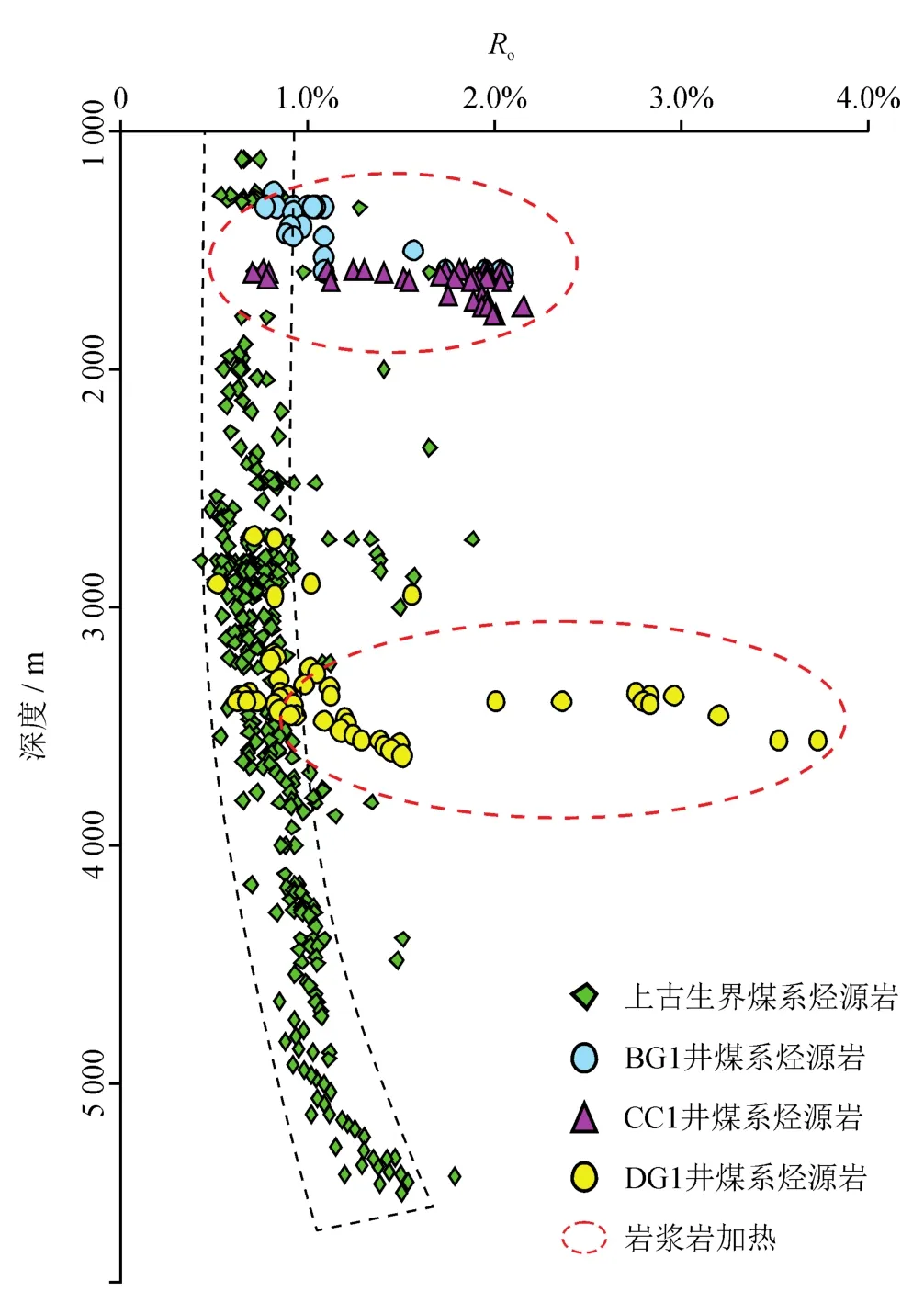

烃源岩生烃演化除了受地温梯度控制外,还受局部加热事件的影响。岩浆岩的烘烤作用使得围岩中Ro急剧上升,远远高于沉积盆地沉降过程中正常热演化所能达到的成熟度,加速烃源岩的成熟和成烃作用[46-49]。早白垩世,华北克拉通东部岩浆活动的范围和强度达到顶峰,黄骅坳陷广泛发育岩浆岩,直接覆盖于上古生界煤系地层之上,或浅侵入于煤系地层之中。上古生界煤系烃源岩的Ro横向对比显示,覆盖或侵入岩浆岩的煤系烃源岩Ro(1.71%~2.15%)高出未覆盖或侵入岩浆岩的煤系烃源岩Ro(0.90%~1.29%)0.5%~1.0%。煤系烃源岩Ro纵向对比显示,未覆盖或侵入岩浆岩的煤系烃源岩Ro随深度变化的范围介于0.5%~2.0%,覆盖或侵入岩浆岩的煤系烃源岩Ro变化范围相对未覆盖或侵入岩浆岩的煤系烃源岩Ro要高出0.5%~1.5%(图7)。Ro异常特征证实了中生代岩浆岩局部加热事件促使上古生界煤系烃源岩中有机质加速生烃和异常成熟。港西凸起、歧北次凹、歧南次凹等区域上古生界煤系的上覆或侵入岩浆岩区为有利勘探带,面积为1 317 km2。

图7 上古生界煤系烃源岩Ro与岩浆岩纵向相关性分布图

5 结论

1)中生代发生多期、多类型构造运动,构造事件分别为三叠纪克拉通抬升—沉降运动、侏罗纪差异压陷—压扭运动、白垩纪火山活动和伸展抬升运动。盆地迁移过程为由南向北,孔店隆起为盆地迁移的重要界线。

2)黄骅坳陷上古生界煤系地层分布广泛,经历两次生烃过程。沧东凹陷上古生界完成煤系建造后于中侏罗世末进入有效生烃门限;歧口凹陷上古生界完成煤系建造后于早白垩世末进入生烃门限。中—古生界储层发现大量的固体沥青和早期包裹体,证实早期有油气藏的存在。

3)中生代构造运动对上古生界煤系烃源岩一次生烃的影响主要体现在盆地迁移事件控制上古生界煤系烃源岩一次生烃序列,以及岩浆岩局部加热事件促使上古生界煤系烃源岩中有机质加速生烃和异常成熟。