解读写字教学中的笔画规范

阮星

[摘 要]小学生写字要正确工整,需要解决的核心问题就是笔画的规范问题。在写字教学中,笔画规范涉及四个方面:笔画名称、笔画书写动作、笔画关系、笔形变化。与之相对应,写字教学中落实笔画规范也需要把握好四个方面:第一,了解笔画的形状和命名规律;第二,掌握笔画书写的动作特点;第三,仔细分辨笔画关系;第四,把握笔形变化规律。

[关键词]小学语文;写字教学;笔画规范

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2019)30-0001-04

自古以来,小学就是教蒙童识字写字的。《义务教育语文课程标准》(2011年版)关于写字教学的总目标是“能正确工整地书写汉字,并有一定速度”。换言之,小学生的书写要做到规范和流畅。书写规范的内容进一步细化,则包括字体的规范、结构的规范、笔画的规范等。笔画规范是字体规范和结构规范的基础,在小学写字教学中处于核心地位。

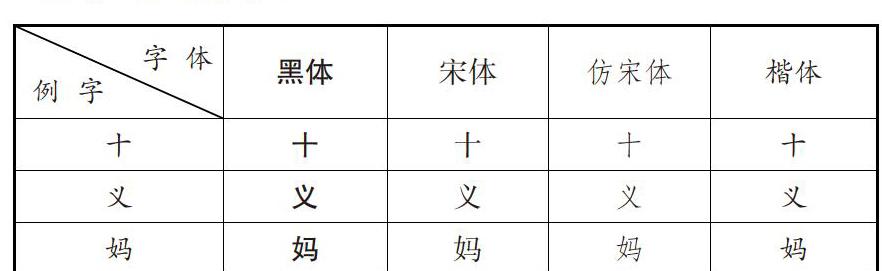

《现代常用字部件及部件名称规范》(2009年)中明确指出:“笔画是构成汉字楷书字形的最小书写单位。”这个定义的关键是笔画特指“楷书字形”的笔画。楷书又叫“楷体”,其笔画很有特点:既不像黑体那样线型粗细一致,又不像宋体那样横笔纤细、竖笔粗壮,也没有宋体和仿宋体那种三角形的起笔或收笔。对照下表可见楷体的笔画特征:

楷体笔画从起笔到收笔,线形粗细有变化且自然,符合人们的手写习惯,因此我们把楷体确定为手写的规范字体。小学课本一至四年级均用楷体印刷,也是考虑到第一、第二学段识字与写字教学同步,可以减轻学生的习字负担。解读小学写字教学中的笔画规范,需要从笔画名称、笔画书写动作、笔画关系、笔形变化四个方面着手。

一、了解笔画的形状和命名规律,正确称说笔画

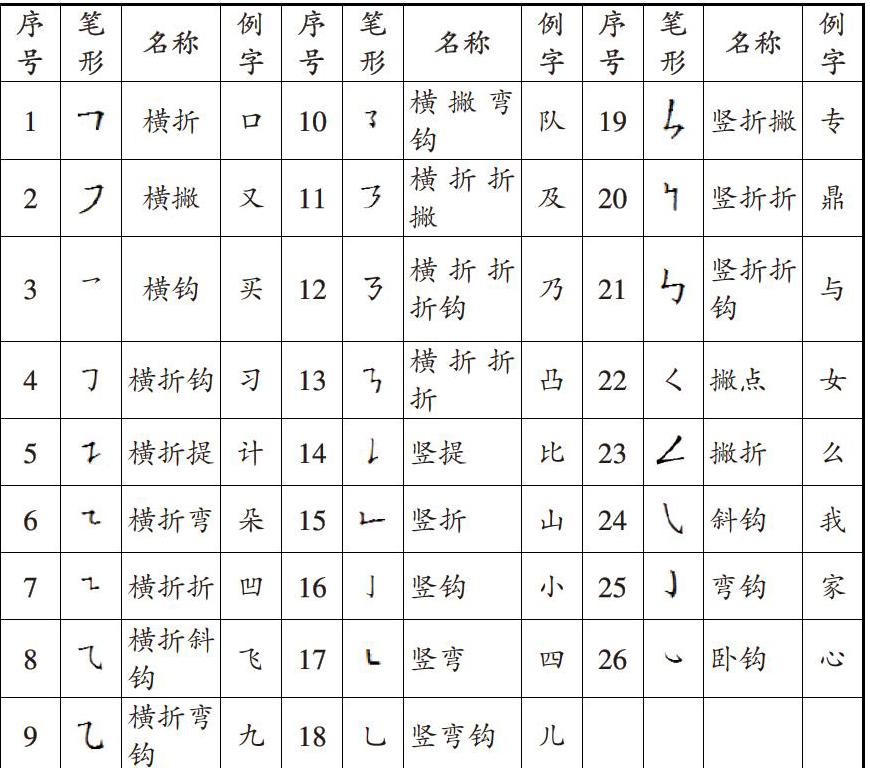

写字教学中时刻都要称说笔画,因此笔画名称的规范至关重要。构成汉字的笔画只有三十几种形状。笔画的命名原则是:一种形状一个名称。根据《新华写字字典》附录的《汉字笔画名称表》,汉字笔画由六种基本笔画和二十六种派生笔画构成。六种基本笔画的形状和名称分别是:-(横)、丨(竖)、丿(撇)、丶(点)、(捺)、(提)。二十六种派生笔画的形状和名称如下:

[序号 笔形 名称 例字 序号 笔形 名称 例字 序号 笔形 名称 例字 1 横折 口 10 横撇弯钩 队 19 竖折撇 专 2 横撇 又 11 横折折撇 及 20 竖折折 鼎 3 乛 横钩 买 12 ㄋ 横折折折钩 乃 21 竖折折钩 与 4 横折钩 习 13 横折折折 凸 22 ㄑ 撇点 女 5 横折提 计 14 竖提 比 23 撇折 么 6 横折弯 朵 15 竖折 山 24 斜钩 我 7 横折折 凹 16 竖钩 小 25 弯钩 家 8 横折斜钩 飞 17 竖弯 四 26 卧钩 心 9 横折弯钩 九 18 乚 竖弯钩 儿 ]

需要注意的是,表中的笔形只是笔画代表性的形状。在实际构字过程中,笔画呈现的具体形状会有细微差异:“点”“横”有短有长;“竖”有垂露,有悬针,有垂直,有倾斜;“撇”“捺”有平有陡;折笔的角度有大有小(“横折折撇”在“廴”和“辶”两个偏旁中折角的差别很大)。

在写字教学中,我们必须尽早、尽快让学生掌握所有笔画的名称规范。教学的关键是弄懂笔画命名的几条规律:

(1)基本笔画都是单向行笔的。派生笔画由基本笔画组合而成,大都带有转向的动作,二十六种派生笔画可以归纳为“折(弯)”笔和“钩”笔两大类。

(2)“折”和“弯”都是由“横”和“竖”组合而成的。直线行笔中,突然向下或向右转向就是“折”笔。“横”转成“竖”或者“竖”转成“横”都称为“折”。如果转向处不是“突然转向”,而是“缓慢转向”形成弧线,就叫“弯”。

(3)“钩”是收笔的一种动作。收笔时先停顿,再往行笔的逆向、大约45°角挑出笔锋,就称为“钩”。“横”在收笔处往左下方挑出“钩”,“竖”往左上方挑出“钩”,右行的笔画(如“斜钩”“卧钩”等)往正上方偏左挑出“钩”。

了解笔画命名的规律,能正确称说笔画名称,就扫清了写字教学的第一个障碍。

二、掌握笔画书写的动作特点,准确表现笔画特征

写字教学是演练型教学。教师要根据笔画特征,准确地示范和指导书写动作,让学生能够抓住动作要领:“起收分轻重,行笔慢又轻。”

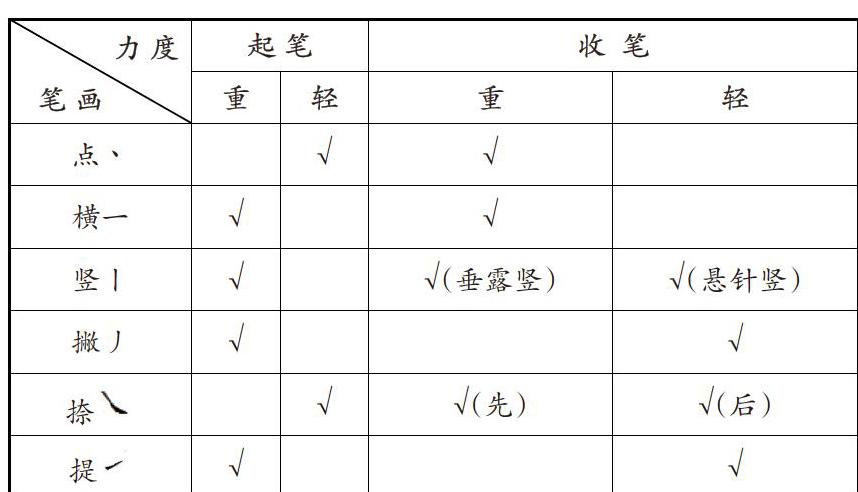

楷体每种笔画的书写都有起笔、行笔、收笔三个动作。起笔和收笔是笔画书写的灵魂,行笔则是笔画书写的實体。“起收分轻重”是说不同的笔画,起笔、收笔动作的轻重力度不一样。以六种基本笔画为例:

基本笔画的形状,从根本上来说取决于起笔、收笔力度的不同。“横”“竖(垂露竖)”起笔力度重、收笔力度重,故称“重起重收”;“撇”“提”和“竖(悬针竖)”是“重起轻收”;“点”是“轻起重收”;“捺”是“轻起重收变轻收”。

派生笔画中,起笔力度轻的有“弯钩”“卧钩”,其余的都是以“横”“竖”“撇”的方法起笔,都是“重起”。派生笔画的收笔力度有两种:一种是用“钩”“提”“撇”收笔的“轻收”;一种是用“横”“竖”“点”收笔的“重收”。详见下表:

起笔收笔是笔画的灵魂,原因在于不同的力度可以区分不同的笔画:“横”和“提”、“点”和“捺”、“横折”和“横撇”、 “竖折折”和“竖折撇”、“横折折折”和“横折折折钩”的主要区别就在收笔的力度上,前者都是“重收”(即书法所说的“藏锋”),后者都是“轻收”(即书法所说的“出锋”)。

小学写字教学主要围绕硬笔书写进行,起笔收笔的力度如果不加以区别,很容易写成黑体字那种粗细一致的线型,弄得“横、撇、提”同形,“点、撇、捺”不分,“钩、折、弯”混淆。因此,教师示范和指导笔画书写时,需要特别强调起笔和收笔的动作。板书示范,用提腕和压腕的动作来表现“重起”和“重收”;铅笔、钢笔的示范,用短暂的停顿或写“点”来表现“重起”和“重收”。教师要告诉学生,驻笔停顿是加重力度的好办法。反之,“轻起”和“轻收”就用笔尖轻擦和挑出锋芒的技巧来完成。

起笔和收笔的力度,决定了笔画的本质特征。笔画的实体则由行笔来实现。行笔是用线条连接起笔和收笔的动作。行笔动作在笔画中占位多而且占时长,所以倍受学生重视。但是“重视”可以,“重力”却不行。行笔的动作要领是“慢”和“轻”,要注意以下几点。

(1)行笔动作的速度要慢,力度要轻,写出来的线条色淡、纤细,可以有效地衬托起笔和收笔的力度。慢而轻的动作也很省力,即使书写时间长也不会疲倦。

(2)行笔的方向大多是从左往右、从上往下的。基本笔画里只有“撇”和“点(左)”是从右往左的。派生笔画都是弯折笔形,行笔有方向上的改变,但是弯笔处行笔仍然保持力度轻匀,折笔处原地转向,造成短暂停顿,导致墨色叠加变深。

(3)“行笔慢又轻”的动作规范在一定程度上取决于坐姿和握笔姿势。腰直、肩松,三个指头轻巧地握笔,行笔很容易做到又慢又轻;上身前倾或扭转,肩臂部紧张,手指紧紧地钳住笔,行笔阻力大,则难以保证行笔轻匀。

(4)对刚刚接触写字的一年级学生来说,教师最好预先指导和训练行笔:用正确的坐姿和握笔姿势,轻松写出方向不同、长短不一的直线、折(弯)线。对于中高年级的学生,则需要经常提醒他们行笔速度要慢、力度要轻的动作要领。

熟练掌握“起收分轻重,行笔慢又轻”的动作要领,能够准确表现楷体的笔画特征,使笔画规范易于实现。

三、仔细分辨笔画关系,精确控制笔画长度和角(弧)度

《通用规范汉字表》里收8105个汉字,除了“一”“乙”两个字只有一笔,其余的字都是两笔以上。每一个字之中的各笔画间,通常以相离、相接、相交三种关系构建。一撇一捺,相离为“八”;相接为“人”或“入”;相交为“乂(yì)”。小学写字教学中依据的规范字体是楷体,楷体的笔画关系与其他字体略有差异。例如:

[楷体 宋体 仿宋 黑体 明 明 明 明 电 电 电 电 口 口 口 口 女 女 女 女 ]

观察楷体“明”字的“日”“月”两个部件(即平常所称的“偏旁”),中间“横”与左边“竖”相接,与右边的相离,而宋体和黑体的“横”与左右都相接;楷体“电”字中间的“横”笔与左右两边的“竖”笔都相离,而宋体和黑体都相接;楷体“口”字的“横折”与末笔“横”是上下相接,而宋体和黑体是左右相接;楷体“女”字的“撇”和“横”相交,而其他三种字体都是相接的关系。

笔画关系实质上关涉字的结构规范。在相离、相接或相交的前提下,各个笔画的长度、角度不同,又进一步细化了楷体字的间架结构。比如,“三”字的三横平行,上面两横短且等长,下横比上两横要长一倍;“川”字的中间一竖短,右边一竖略长;“杰”下的四个点角度各异。再如,“十”和“七”中的“横”、“千”和“月”中的“撇”、“人”和“边”中的“捺”、“戈”和“尧”中的“斜钩”、“及”“过”“延”中的“横折折撇”,同样的笔画在不同的字里,倾斜的角度却不相同。如果下功夫比较,会发现一字之中,笔画的长度、角度(包括折笔形成的角度和弯笔形成的弧度)都各有特点。

第一学段的写字教学,涉及较多成字部件(即可以充当部件的“独体字”)。当成字部件组成合体字的时候,就是分辨笔画长度、角度的最佳时机。教学中,教师要抓住这个时机,引导学生先观察,再练习。比如,成字部件“土”组合成“圭”,教师先让学生观察“土”的“横”和“竖”有没有变化;“月”组合成“朋”,学生会发现“撇”的长度、角度变化不大,“横”明显变短;“女”在“妇”里做左旁,“横”和“撇”的关系从相交变成相接等。写字前要观察清楚了再练习。不过,需要注意的是,第一学段的学生控笔力量不足,心里想着短,写出来却可能长了。所以,针对第一学段的学生,我们建议写字之前先练笔画:“长横—短横”“长竖—短竖”对照写;“撇、捺、折”的角度变换着写;某个字中长短、角度有特点的笔画,可通过局部放大进行重点训练。

在写字教学中,引导学生仔细分辨笔画关系,指导学生精确地控制笔画的长度和角(弧)度,无疑能为其对汉字结构的认识做好铺垫,从而发挥笔画书写规范的实效。

四、把握笔形变化规律,务求整体结构规范

小学生容易把字“寫散”——把合体字的部件分别写成字。一个原因是笔画的长短、角(弧)度控制不好,另一个原因是不熟悉笔形变化的规律:部件组成合体字时,为了结构紧凑,原来部件里某个笔画的形态常常会发生变化。如“王”“土”“牛”做左旁,最末一“横”变成“提”(如“玩”“块”“物”);“半”“辛”“羊”“丰”做左旁,“竖”变成“撇”(如“判”“辨”“翔”“邦”);“山”做左旁,“竖折”变“竖提”(如“峰”);“月”做字底、“足”做左旁时,“撇”变“竖”(如“育”“跑”)等。

笔形变化情况比较复杂的是“捺”和“钩”。

“捺”的笔形独特,书写时起笔力度轻,行笔占位多,收笔处的力度先重后轻,伴随转向,整个动作格外复杂。因此,部件里的“捺”在组配成合体字时,常常变成“点”。“捺变点”共有以下三种情况。

一是成字部件做左旁,“捺”变成“点”。如“人—从、木—林、禾—利、米—粒、文—刘、衣—初、夫—规、又—邓、仓—创、谷—欲、矢—知”等。

二是成字部件做字心,“捺”变成“点”。如“人—囚、木—闲、禾—菌、米—粥、文—斑、衣—裁、大—达、取—趣、尺—迟、反—返、隶—逮”等。

三是要“避重捺”,就是避免上下结构里重复出现“捺”。“避重捺”有三种做法:可以变化上面部件里的“捺”,如“保—煲、火—炎、林—楚、米—类、殸—馨、求—裘、取—聚、叒—桑”;也可以变化下面部件里的“捺”,如“良—食、天—奏、禾—秦、木—寨、水—暴”;如果上中下结构的各部件中都有“捺”,只保留中间部件的“捺”,如“禾、水→黍;又、良→餐;木、水→膝”。

“钩”是收笔时的逆向、伴随小角度挑出笔锋的动作。在上下结构中,字头的“钩”一般都省略,如“小—尘、可—哥、甫—博、羽—翠、几—朵”等;左右结构中,左旁的“竖弯钩”一般都变成“竖提”,如“光—辉、己—改、七—切、元—顽、匕—比、九—鸠、电—鹌、屯—顿、克—兢”等。

笔形变化出于楷体汉字结体紧凑和书写便捷的考虑,有规律可循,不能随心所欲。一般来说,笔形变化都出现在合体字的左旁、字头或字心里。写字教学时需要适时归纳这些规律并举一反三。对于少数不符合笔形变化规律的特殊现象,教师也要做到心中有数。比如,“图、圈、阁、囵、途、逢、透、趁”等字心保留“捺”,“众、森、淼”等字,不受“避重捺”规律的限制等。当特殊现象偶尔出现的时候,教师一定要及时强调。如果小学生建立了笔形变化的意识,以后写字就不容易写散。

掌握了笔形变化规律,懂得通过笔形规律性的变化达到部件之间的避让和平衡,笔画规范在写字教学中就落到了实处。

写字教学贯穿于整个小学语文教学过程。笔画规范是汉字书写规范的根基,是写字教学的核心内容,因此我们将之看作是写字教学的重中之重。小学写字教学需要在不同的学段,帮助学生逐步实现笔画的规范。理想的状态是:

(1)始终正确地称说笔画。

(2)第一学段重点训练每个笔画的起、行、收等动作,强调“起收分轻重”,训练“行笔慢又轻”。第二学段可以在速度、线型方面提高要求,达到笔画书写规范、流畅的目标。

(3)尽早引导学生仔细观察楷体汉字的笔画关系,并通过控笔训练帮助学生巩固所学。

(4)训练学生关注笔形变化规律,实现汉字字形的整体规范,逐步达到词句、段落、篇章书写规范、流畅的总目标。

(责编 刘宇帆)