中美隐私观差异研究

赵娟

摘 要:从中美两国人民对隐私的不同理解和所折射的文化差异入手,分析群体隐私与个人隐私形成的文化根源以及不同的表现形式,探讨在跨文化交际中,如何进行“入乡随俗”的交际,减少交际失误、矛盾和冲突,从而达到成功的跨文化交际。

关键词:隐私;群体;个人

一、引言

隐私是一个心理概念,它是人们对于客观环境的态度、信仰以及如何利用环境等。隐私与客观环境的关系十分密切,它涉及到人们如何对待和利用环境因素,如何控制和调节与他人的交往。Altman认为隐私是人们允许接触某一自我或其群体的选择性的控制机制。这样,隐私就成了允许我们与谁交往和不与谁交往的机制,或允许我们在某一时间内与别人交往的机制。

尽管在早期的中国文化中没有隐私这一词语,但这并不意味着中国人没有隐私可言。隐私是一种普遍现象,的的确确存在于各种不同文化之中,只是在表现方式和程度上有所不同。隐私包括大至群体的利益的保护,也可小到个人的私事和隐情。

二、中美隐私观差异的根源——集体主义与个人主义

个人主义与集体主义是描述文化从松散到紧密整合的一个维度。松散的结构通常表现为个人主义的文化模式;紧密整合的结构表现为集体主义的文化模式。人们用这个维度界定自身和他人或者群体的关系。

在个人主义文化中,个体更多地关注与己有关的信息,自我被认为是独立于周围人际环境、自给自足的统一体,个人目标优先于群体目标。美国就属于典型的个人主义文化模式。

集体主义以紧密的社会框架为特征,人们习惯于做出内外群体的划分,自己所在的群体即内群体,与己无关的群体为外群体。个体被看作是群体中的一份子,群体规范优先于个人目标,个体的主要目标是保持与他人的和谐关系。集体主义文化中的个体更关注他人,强调家庭观念、情感依赖以及成员对组织中其他成员的责任感。中国属于典型的集体主义文化模式。

三、群体隐私和个人隐私

不同的文化采取不同的方式来调节或控制自己的领域或本民族的利益等。中国人习惯用围墙来保护自己的私人领域,本质上讲,这是对群体隐私的一种维护。以集体或群体主义为主要取向的中国人不像美国人那样有那么多的个人隐私,但是,他们却十分崇尚群体隐私。在中国文化中,没有围墙就称不上“国”,没有围墙就称不上校“园”,家“园”,或公“园”。如果加以引申,就是必须要保护以家为基础的群体的隐私。以墙为界,墙内的事情不可外扬,即所谓“家丑不可外扬”;墙内墙外有别,即内外有别。说到底,中国人这种传统的崇尚群体隐私的心态是集体或群体取向的必然结果。

与崇尚围墙的中国文化形成鲜明对照的是美国人对空间的极端崇尚和高度敏感。美国人使用大小不等的空间来调节群体、家宅或单位的隐私。在美国的城市,尤其是典型的中小城市,矿山、工厂、企业、学校,乃至家宅之间都以空间相互隔离开来,尤其乡村中农户之间的空间距离可能漫无边际。如果你去参观一所大学,可能会很难辨认学校的起点和终端,学校与其他领地的分界限似乎无处不在,也似乎是根本不存在,但分界限却的确存在,它存在于美国人的心中。美国人对家宅、单位、学校与其他接壤的邻居间的界限的意识十分敏感,一清二楚,他们绝不越雷池一步,不经允许绝不进入别人的领地。这一点对具有不同隐私观的文化成员来讲是难以理解的。

德裔美国心理学家库尔特·勒温(Kurt Lewin)在1934年出版的《拓扑心理学原理》一书中,根据自己的切身体验提出了U类和G类交往模式,可以很好地诠释中国的群体隐私和美国的个人隐私。

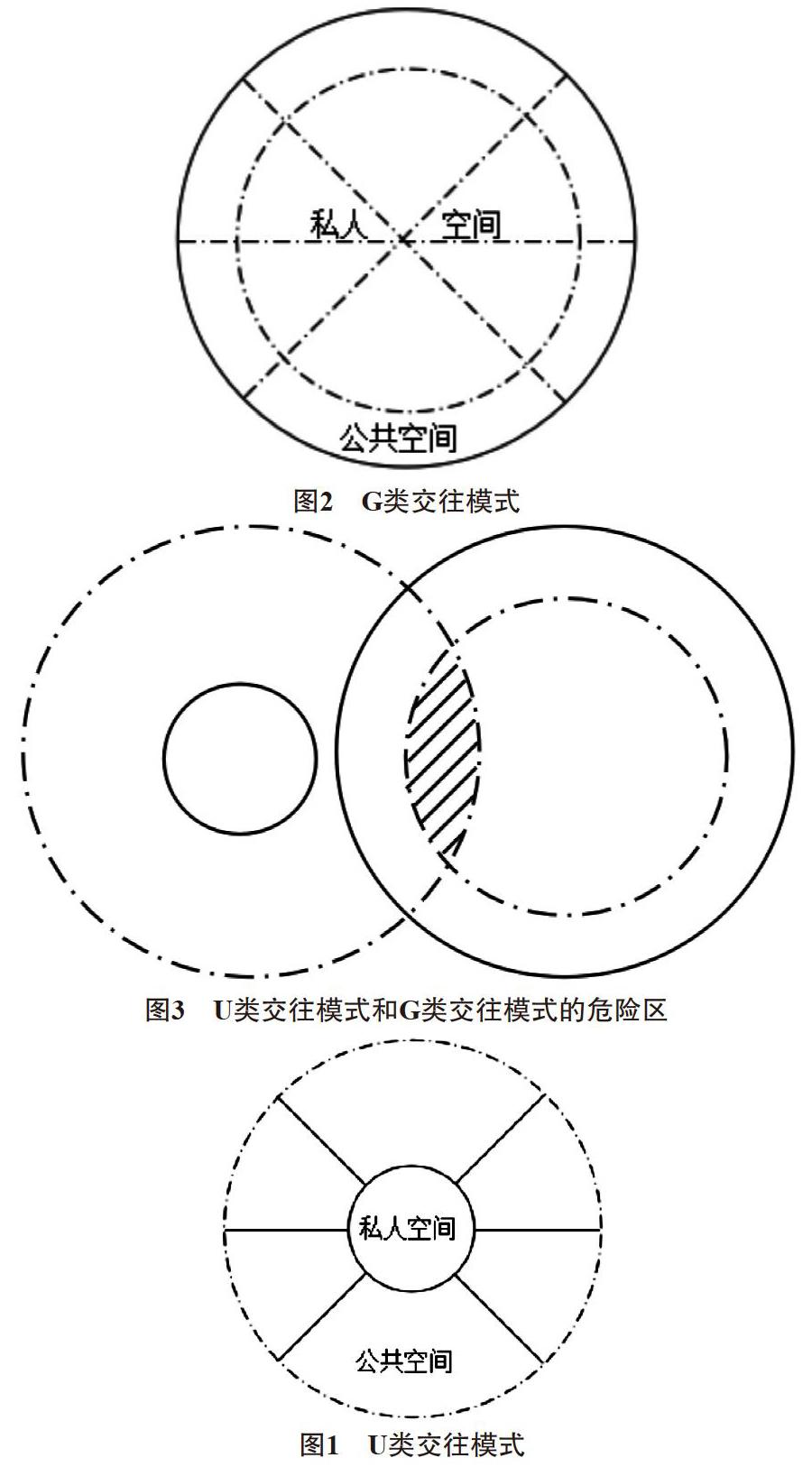

U类交往模式,如图1所示,实线小圈代表狭小封闭的私人空间,边界是刚性的,外人较难融入。虚线大圈与实线小圈之间是人际活动的公共空间,外围的虚线表明边界是弹性的,外人比较容易进入。这类文化中的人热情好客,他们的客厅、书房、厨房(包括冰箱)都是公共空间,对客人开放。但是,一条条实线将其公共空间分隔开来,每一小块井水不犯河水的特殊区域,如工作区域对应同事,闲暇区域对应各种兴趣相投者,彼此之间通常不相识,也不互相往来。公共空间与私人空间更是互为禁脔,你可以很容易进入他们的公共空间,但几乎不可能进一步涉入他们的私人空间。换句话说,与他们相识容易相知难。

与U类相反,G类交往模式公共空间小,私人空间大。最外围的大圈是实线,表明较难进入他们的公共空间;私人空间涵盖面大,包括书房、冰箱及私家车等;私人空间与公共空间用虚线隔开,表示外人可以比较容易地从后者进入前者;公共空间以虚线区隔,各特殊区域可以相互融入(见图2)。

U类交往模式和G类交往模式分別对应美国文化和中国文化,一旦发生文化碰撞,就会出现一块危险区,如图3所示。图3中两圆相交的阴影区便是危险区。被G类视为私人空间的部分,在U类看来依然属于公共空间。

四、社会关心还是隐私侵犯

由方军亮导演的电影《土婆婆PK洋媳妇》中有一段情节:婆婆为儿子和儿媳打扫房间,很自然地拧开化妆台上的香水闻了闻,但没有扣好香水盖儿,结果洋媳妇爱玛发现后大发雷霆,指责婆婆不尊重她的隐私,私入她的房间,私动她的用品,这场大战火药味十足。

婆婆身上体现的是中国传统文化,大家都是一家人,在一个家里面还分什么公的、私的;但洋媳妇身上体现的是英美文化,即便是在一个家庭里也有公共空间和私人空间,只有卧房的主人才能进入卧房。所以当这两种文化遇见时,一定要万分小心危险的“雷区”。

很多到过中国的美国人认为中国文化中不存在隐私,因为中国人经常问及一些诸如个人收入、婚姻状况及信仰等触及他们个人生活的问题。反之,中国人也常常觉得美国人尽管很自由,但清规戒律很多,因为他们对中国文化中一些司空见惯的问题及谈话内容很敏感,会把他们当作对隐私的侵犯——美国人的隐私太多了。的确,在美国文化中,年龄、工资、出身、宗教信仰、私人信件、日记、家庭关系、夫妻生活、私人友谊、以往的过失、特殊疾病、心理偏好、生理特征、个人嗜好及健康状况等等,无不被看作隐私。

然而这些属于美国文化的隐私范畴的事情,在中国,在不同程度上具有“公共”性,人们不经允许涉足他人的生活领域,是关系亲密、相互关心的表示。类似“天气凉了,多穿一些。”“这件衣服真好看,多少钱,在哪买的?”“上哪儿去?”“多大岁数了?”“有对象吗?”及“结婚了吗?”等等,都是对别人表示关心,常常挂在嘴上的话题。这种话语会使人感到温暖、安全、人情味十足,因为这些言语行为已是群体取向,是重关系的中国文化的必要组成部分。

美国人历来以注重隐私著称于世界,像中国文化中那种人情味颇浓的社会关心,会被视作是对隐私的侵犯。那些在中国文化中表示关切的话题,除非自己说,别人不会主动提起。

五、结语

文化不同,隐私观念也会有所不同,隐私观念差异是跨文化交际中最容易产生误会的原因之一。如何避免中美两国人民因隐私观念之不同而在交际过程中产生的误解呢?双方自然是应该通过多种方式、多种渠道进行文化交流,避免总是从自己的出发点看问题。交流加深彼此的了解,从而让双方认识到两种文化对隐私的不同看法。

参考文献:

[1]贾玉新.跨文化交际学[M].上海:上海外语教育出版社,1997.

[2]陈雪飞.跨文化交流论[M].北京:时事出版社,2010(11).

[3]严文华.跨文化心理学[M].上海:上海社会科学院出版社,2008.

[4]李洪涛,刘玲玲.中美隐私观所折射的文化差异[J].文化研究,2006(14).

[5]刘玥.跨文化交际中的隐私问题[J].教育探索,2013(24).