国际法上的自决权适格主体考究

符苗

摘 要:自决权原则不仅是推动全球去殖民化斗争取得胜利的利器,还是鼓舞被异族统治的人民追求独立政治地位及经济、社会、文化发展权益的人权旗帜。殖民体系的瓦解并未消除自决权在国际法上的效力,讨论其权利适格主体仍具有不可泯灭的现代意义。国际法律文件的文本表述及自决权目的解读将自决权适格主体的范畴界定为遭受异族压迫这一特定社会状态下一国的全体人民或一国国族,且该主体不等同于国内自治权及国家自卫权的权利主体。将国际法上的自决权主体放置在中国特色社会主义制度语境下予以强调,将有助于我国在新时代里坚决抵御民族分离主义思潮的冲击,巩固国家主权统一和领土完整。

关键词:自决权;适格主体;全体人民;国族

一、引言

自决权原则是国际法上一项重要的基本原则。在历史发展的漫长河流里,民族自决的涵意在西方资本主义殖民扩张的时代被广泛地表达为遭受异族压迫的民族和人民脱离异族集合体统治并建立独立主权国家。随着殖民时代的终结,“自决”概念不再专指处于殖民统治下的民族和人民通过行使民族自决权进行斗争、取得独立主权,而逐渐演变为所有自决权主体都具有独立决定其政治、经济、文化及社会等发展因素的广义范畴。可以说,自决权原则的现代意义显著地表达了支持人的群体谋求自由发展所需基本要素的人权关怀。正是因为自决权原则这一人权意义的衍生,加之国际法未对自决作出精准的定义,使得自决权的适格主体辨别问题成为一个巨大的磁场,吸引人们展开争论。

二、自决权适格主体范畴考究

(一)国际法律文件表述中的自决权适格主体轮廓

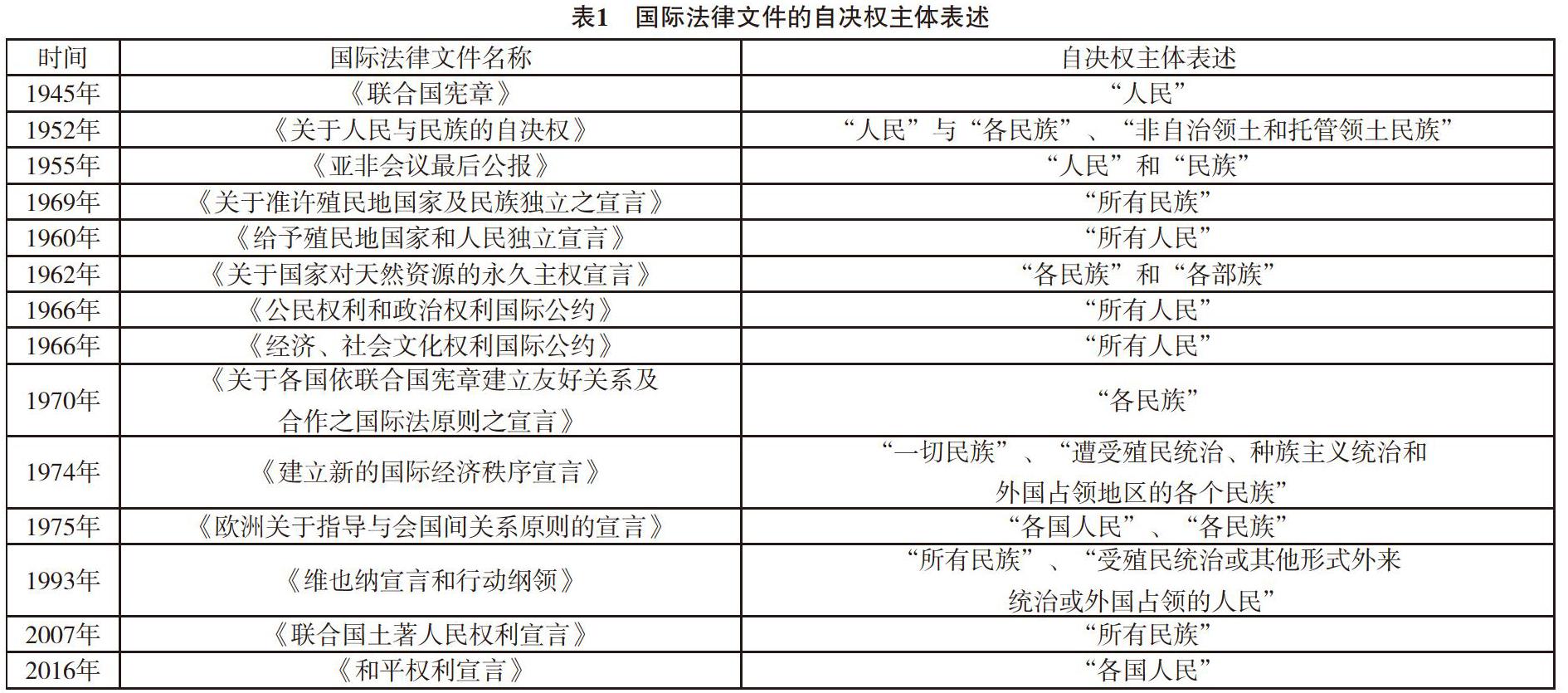

国际法上任一权利的讨论都不能脱离对其相关法律条文的考究,刻画自决权适格主体的概念范畴,必须结合诸国际法律文本进行解读。“人民”与“民族”作为自决权的主体具有证明其适格性的长期历史实践和法律渊源,这在国际社会中已达成共识。国际法律文件的生成依托于国际社会历史事件的发生和变迁,在去殖民化过程中发展起来的国际法上的自决权原则必然与废除殖民统治联系在一起。被压迫的人民与民族作为摧毁殖民体系并建立独立主权国家的最主要实施者,其也当然地被国际法立法者视为自决权原则最基本的适格主体。现存载列自决权原则的国际法律文件十分丰富,它们为指明自决权原则的适格主体奠定了坚实的法理基础,如表1所示。

载入自决权原则的诸多国际法律文件,自决权的适格主体基本上指向遭受异族统治、压迫的“人民”和“民族”。然而,即使“人民”与“民族”在国际社会的普遍共识中归属于自决权的当然适格主体,但国际法律文件中指称的二者概念仅是一个大概轮廓而未有确切的范畴界定。当缺失精确的主体概念范畴边界时,人们仅仅通过诸国际法律文件中的文本表述对自决权适格主体进行判断便容易产生理解上的分歧,极易造成民族分离主义者借机滥用自决权的恶果。为消解界定模糊引发的弊端,有必要在字面解释的基础上采取更严谨的解释方式对民族概念范畴予以更精准的廓清。

(二)自决权行使目的下的适格主体范畴界定

国际法律文件在文本表述上为自决权适格主体的范畴画出了大致轮廓,但其所指向的主体范畴仍存在模糊。在文本表述上无法得出精准答案时,便需要向条文背后的目的进一步挖掘。任一权利的实现对于主体而言必然存在某种工具价值,自决权也不例外。因此,国际法上自决权适格主体范畴的定位需结合权利行使的目的进行考量。

自决权原则的核心是人民自己决定自己的命运,而不是受外来的剥削压迫。而决定自己的命运须以摆脱被支配的状态并建立起独立与平等的政治环境为支柱。因此,自决权行使的目的就在于实现被外来统治和干预下所有人民的解放,并建立起支持人民平等、自由发展的独立主权国家。在实现这一目的过程中,所有遭受异族奴役的人民之间存在的种族、宗教、文化及语言等特征上的群体差异均被自决权原则要求淡化。自决权目的的实现过程必然需要集体的力量。当个体或少数人团体处在一个以集体为单位的殖民统治、异族压迫等暴行的社会里,遭受暴行的个体或少数人群体往往受制于力量的单薄而无法与实施暴行的统治者抗衡。在此境况下,个体对于自我独立的期待中包含了对集体的独立的要求,一个人的基本自由和其他利益的充分实现投射在集体的自由和发展中。当包含着个体利益的集体被他人支配时,个体的利益总是无法得到最大限度的保障。因此,民族独立这一共同追求的达成需所有遭受压迫的人民凝聚力量进行抗争,构建其完整独立的主权权威必不可少地需要不同群体的价值认同和集体归属感作为支撑,即必须形成一种牢不可破的和睦状态。如果抛弃了集体认同而一昧片面地强化个体或少数群体之间的特殊性,将造成难以调和的冲突,以致于脱离自决权行使的既定轨道。为实现集体的命运摆脱异族的干预以及个体得以自由发展,行使自决权的人们被平等地囊括在消减了群体差异性的“人民”“民族”这样的泛化概念范畴中。

具体而言,自决权原则目的指引下,群体内部差异淡化的权利主体范畴,即“人民”和“民族”的范畴脱离了部分地理区划中的人民、土著人民、单一的少数民族、部分少数民族或因宗教、语言、习俗等群体特征差异而聚集的部分人民所形成的少数团体,而应采用一种与国家主权完整性相关联意义上的解释,即自决权原则的适格主体为能够建立起统一国家的“全体人民”和“国族”。

(三)特定社会状态下自决权适格主体的辨别

自决权从抗争异族统治的斗争实践中而来,历史上的帝国主义殖民体系已经崩溃,但自决权原则并未因此过时,其在当代国际法上的效力体现为禁止建立新的殖民统治或类似制度。而一国的全体人民和民族在去殖民化时代作为自决权适格主体的身份也不因历史发展而消亡。随着全球化进程持续加深,与国家主权密切关联的多元权利不断发展,以主权为基点延伸出的自决权、自治权与自卫权三者间关系在新国际形势下趋向复杂。不明就里者甚至将自决权的权利主体与遭受外来支配的特定社会状态剥离开来,将其與处在国内自治环境中或国家自卫状态下的权利主体相混淆,此种谬误亟需矫正。

首先,国际法上的自决权主体不等同于行使国家内部自治权利的主体。现今,全民公决的大量实践形成了一股世界浪潮。自决权原则的行使须以国家主权统一、领土完整为前提。基于此,在既有主权国家之下的全体公民无论通过公投还是其他表决方式选择、获得、决定某一领域的权利或国家事务,包括关涉国家主权、领土变更的重大事项,实质上均是在国家主权者同意基础上实现的国家自治而并非自决。此外,国际法上的自决权主体不等同于国家自卫权的主体。现今,国际形势总体上朝着和平与共同发展的方向前进,但霸权主义与强权政治的威胁仍未完全消解,这一特征在中东地区的持续武力冲突状态中尤为明显。自决权的核心在于将人民从强加的政治控制中解放出去,此种异族强加的政治控制往往达到使一国政治上的独立地位遭严重破坏的危急程度,人民陷入几乎完全丧失自由选择和决定自主权益的奴役状态。假如一国遭受的外来非法性武力破坏、占领和控制尚未达致此种状态,主权国家依然能够在国际上独立行使国家的内外职能,加之国际法已赋予各主权国家抗击和防御他国武力侵略的自卫权利,此种情况下,由国家代表人民行使自卫防御的权利对侵犯其既有国家主权的入侵者进行防卫,并恢复原有受损的主权权利;而不需一国之全体人民和民族通过行使自决权再次建立一个新的主权国家。

自决权的目的旨在实现包含着所有个体及少数人团体共同利益的集体,即一国全体人民或一国国族,为了摆脱其生存的某种特定社会状态而作出选择的能力。自决权主体的身份始终与遭受异族支配和压迫这一特定社会状态紧密相连,而与既有主权国家的国内民主自治或国家实施自卫防御的情境并不等同。

三、我国特色社会主义制度语境中的自决权适格主体

国际法上自决权原则的发展离不开我国的历史经验与理论贡献。一直以来,我国始终支持响应联合国宪章所强调的人民自决权原则,并尊重、援助其他处在民族剥削、殖民压迫等暴行之下的人民及民族通過自决追求独立的政治地位和不受外来干预的经济、社会、文化发展自由。在新国际秩序形成以来,自决权原则发展面临着民族分离主义思潮的不断冲击。全球化进程的深化使得我国同样面临这一问题。近年来,我国港澳台地区以及边境少数民族部分人士频频高呼要求独立的口号,这显然是试图混淆自决权主体概念,借此分裂祖国的野心昭示。基于此,为了坚决抵御民族分离主义者在意识形态上造成的不良影响,巩固国家主权的统一和领土完整,必须在我国特色社会主义自治制度的语境下强调自决权的适格主体。

国际法上的自决权适格主体宜阐释为受异族压迫下的全体人民及国族,在我国语境下,无论是在历史革命实践中,还是在我国宪法确立的自治制度里,自决权原则的适格主体都不应当因受西方民族分离主义思潮的混淆而脱离最恰当的概念范畴,即我国自决权适格主体应限于遭受外来统治压迫状态下的全体人民或中华民族的范畴。我国是一个由多个民族构成的国家,民族问题始终是我国党谨慎对待的关键问题。在抗击殖民统治、摆脱异族支配的自决革命史实中,不可否认的是最终的革命胜利源自于由不分种族、民族、宗教、性别的全体人民所共同凝聚而成的中华民族这一完整集体,获得独立的国家主权也由我国全体人民、所有民族平等地共同享有。新中国成立以后,人民遭受异族支配的特定历史条件得以改变,人民作为自决权主体的历史角色迎来落幕。经过漫长而艰辛的探索,我国党在马克思主义民族理论与中国实际相结合的基础上创造出了具有中国特色的社会主义自治制度,其中涵盖了港澳特别行政区自治制度和民族区域自治制度,既兼顾少数人群体的基本权益和特殊要求,又有效地维护不同群体之间的平等与共同繁荣,赋予并保障了特别区域自治制度下的人民群体自己管理自己区域或民族的行政事务和内部事务最大限度的自治权利,在政治、经济、社会及文化等各个领域均给予了人民实现其个体自由和发展的人权关怀,强化了国家整体的团结和稳定。在我国以平等、团结为支撑的成熟宪治制度妥善安排下,少数受西方民族主义分离思想蛊惑而极力主张独立建国的港澳台地区或边境民族分子,完全不具备享有国际法上人民自决权的主体资格,并且其主张分裂国家主权、分离国家完整领土的思想既无特定历史条件和合理根据可言,也不受到国际法律的认可。

四、结语

自决权的涵意随着历史演变而不断发展、延伸,但无论其如何变迁,都始终脱离不了集体为摆脱其生存的特定社会状态而作出选择这一要义。人类社会的整体发展必定是以个体的利益共同实现为基础,而个体的自由和发展同样必然寓于社会整体的自由和发展之中。当自决权脱离了集体这一主体范畴进入实施时,个体及部分团体之间的不同利益主张将形成难以调和的矛盾冲突,国际社会的动荡不安也将由此衍生。只有理性地认清自决权主体落在集体范畴内的重要意义时,才能够最大化地实现自决权原则的工具价值,维护和平稳定与持续繁荣共进的国际新秩序。

参考文献:

[1]王英津.自决权理论的历史演变及其评析[J].毛泽东邓小平理论研究,2005(4).

[2]白桂梅.国际法[M].3版.北京:北京大学出版社,2015.

[3]徐显明,曲相霏.人权主体界说[J].中国法学,2001(2).

[4]白桂梅.国际法上的自决[M].北京:中国华侨出版社,1999.

[5]蒋圣力.国际法意义上全民公决的先决要件和主体要件研究[J].安阳师范学院学报,2015(1).

[6]许川.领土变更、公民投票以及反对分离——基于国际社会22个主要公投案例的考察[J].世界经济与政治论坛,2019(2).

——近代中国国族构建的模式与效应分析