新课标视野下中小学科学教材中“浮力”内容的比较与衔接

张烨

[摘 要]

新课标视野下,一门整合的科学课程对提高学生的科学素养有着十分重要的作用。科学作為一门综合性的课程,纵贯小学、初中等学段,了解中小学科学教材衔接是实施科学教学相互渗透与联系的基础。以“浮力”为例,对宁波地区现行使用的教育科学出版社(教科版)出版的小学科学教材和华东师范大学出版社(华师大版)出版的初中科学教材中的有关内容进行比较与衔接进行探讨,不难看出中小学科学教材在“浮力”这一内容的编排结构、探究活动的设计以及整体知识架构等方面都存在相关性和衔接点。

[关键词]

中小学科学;教材;“浮力”;比较;衔接

一、“课程标准”对“浮力”内容的比较与衔接

《义务教育小学科学课程标准》在编写时关注学生概念的形成,“力作用于物体,可以改变物体的形状和运动状态”从属于物质科学领域六个主要概念中的其中一个,而落实到“浮力”这一具体内容,仅在学习目标中指出学生要观察浮力、知道浮力是直接施加在物体上的力,了解浮力对物体的作用,侧重观察和简单实验,并以此达到了解的程度。

而在《义务教育初中科学课程标准》中,“浮力”从属于“机械运动和力”这一物质科学领域中的二级主题,其中关于“浮力”的学习要求是通过实验认识阿基米德原理和浮沉条件,并解释生活和生产中的常见现象,同时建议学生探究物体受到的浮力大小与哪些因素有关、制作升空气球并查阅关于阿基米德研究浮力的史料。

通过比较不难看出,《义务教育小学科学课程标准》更加侧重学生对“浮力”的体验,让学生在探究中感受科学学习的趣味,保持科学学习的好奇心和求知欲,更倾向于科学情感、态度与价值观的初步建立;《义务教育初中科学课程标准》对“浮力”内容的学习有了更加明确的学习目标,并且在实验上更加具体地规定需要学生探究影响浮力大小的因素,这对学生学习科学的技能与方法有了更进一步的要求,同时还指出学生能够利用浮力知识解释生活现象,从而突出了科学学习在日常生产、生活和社会中的应用。

二、中小学教材有关“浮力”内容的比较

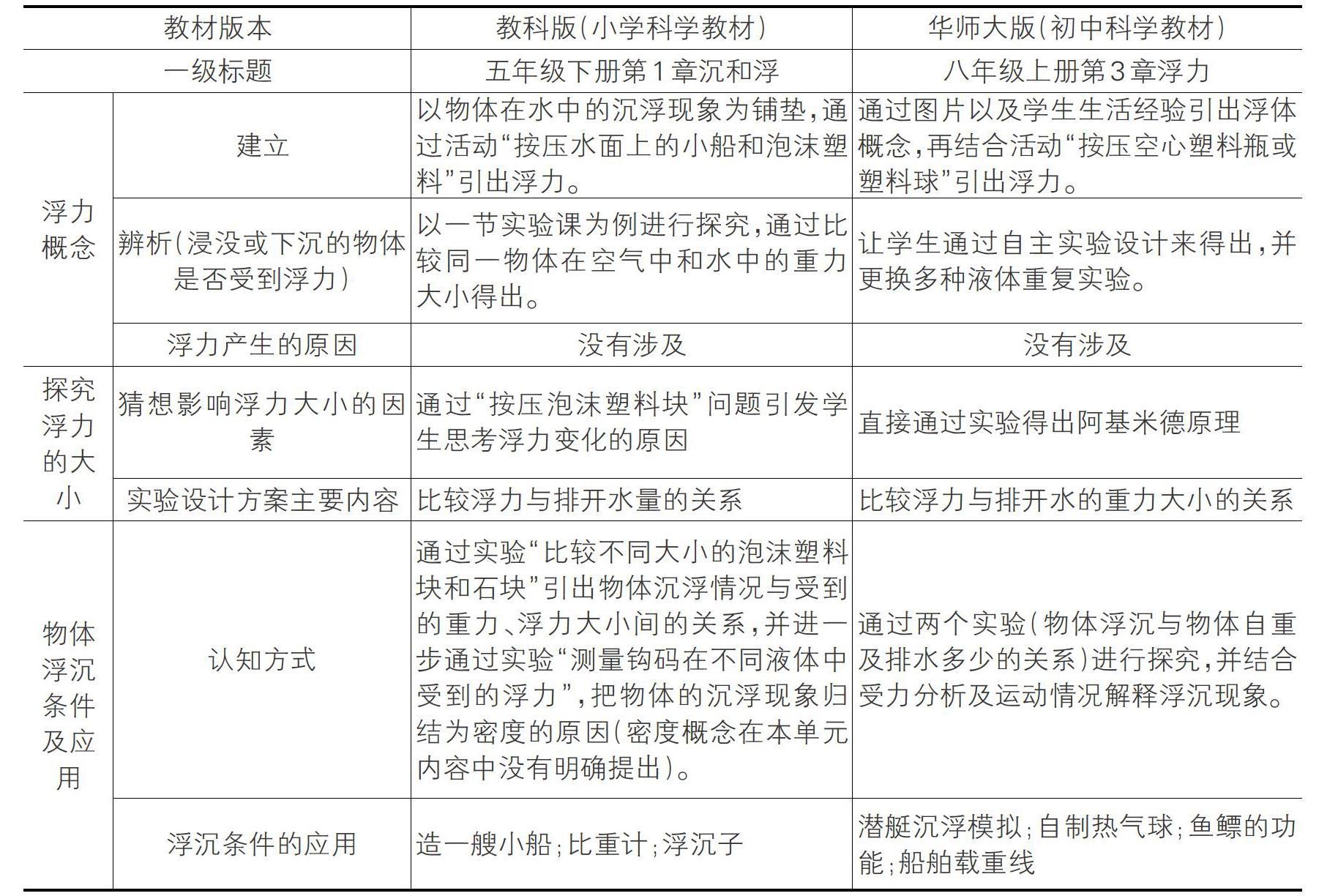

(一)中小学教材中“浮力”内容的比较(如下表)

[教材版本 教科版(小学科学教材) 华师大版(初中科学教材) 一级标题 五年级下册第1章沉和浮 八年级上册第3章浮力 浮力概念 建立 以物体在水中的沉浮现象为铺垫,通过活动“按压水面上的小船和泡沫塑料”引出浮力。 通过图片以及学生生活经验引出浮体概念,再结合活动“按压空心塑料瓶或塑料球”引出浮力。 辨析(浸没或下沉的物体是否受到浮力) 以一节实验课为例进行探究,通过比较同一物体在空气中和水中的重力大小得出。 让学生通过自主实验设计来得出,并更换多种液体重复实验。 浮力产生的原因 没有涉及 没有涉及 探究浮力的大小 猜想影响浮力大小的因素 通过“按压泡沫塑料块”问题引发学生思考浮力变化的原因 直接通过实验得出阿基米德原理 实验设计方案主要内容 比较浮力与排开水量的关系 比较浮力与排开水的重力大小的关系 物体浮沉条件及应用 认知方式 通过实验“比较不同大小的泡沫塑料块和石块”引出物体沉浮情况与受到的重力、浮力大小间的关系,并进一步通过实验“测量钩码在不同液体中受到的浮力”,把物体的沉浮现象归结为密度的原因(密度概念在本单元内容中没有明确提出)。 通过两个实验(物体浮沉与物体自重及排水多少的关系)进行探究,并结合受力分析及运动情况解释浮沉现象。 浮沉条件的应用 造一艘小船;比重计;浮沉子 潜艇沉浮模拟;自制热气球;鱼鳔的功能;船舶载重线 ]

(二)中小学教材中“浮力”内容的编排分析

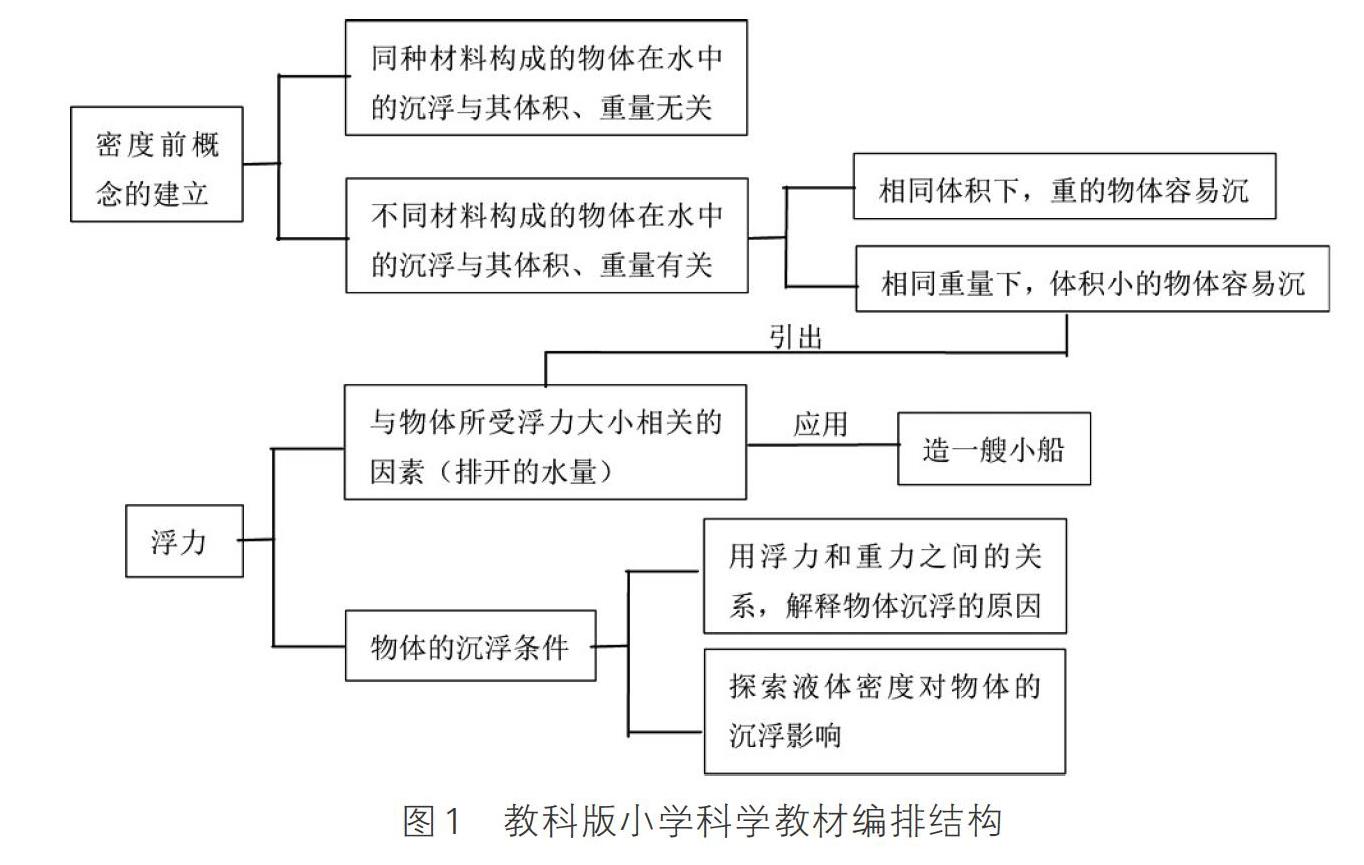

1.教科版小学科学教材编排分析

小学科学教材以“观察物体的沉浮现象→探寻物体沉浮的规律→研究影响沉浮的变量(体积、重量、液体的密度)→提出沉浮现象的本质解释”这一主线展开,让学生在活动中迸发对实验现象与潜概念的矛盾冲突,继而发现问题、提出问题并解决问题,在一系列矛盾和问题的引导驱动下,培养学生基本的科学探究方法和热爱科学的品质。

由于本节内容最终把物体的沉浮现象归结为物体密度的影响,所以,在正式进入浮力教学前,通过大量的比较实验来帮助学生建立有关密度知识的前概念,比如通过实验切分橡皮和萝卜块的大小观察沉浮变化的情况,得出同种材料构成的物体,即使体积和重量改变,它们在水中的沉浮状况仍然是不变的,以此为密度埋下伏笔。在第二节“沉浮与什么因素有关”的学习中,通过控制变量研究“不同材料构成的物体在水中的沉浮与其体积、重量的关系”,从而使学生对密度概念的发展更加深入。在接下来的学习中,利用橡皮泥易于改变形状的特点,引发学生思考“同样重量的橡皮泥做成不同形状后,是什么因素导致其沉浮情况发生了改变”,以此将浮力和排开水量联系起来,并进一步通过增加小船装载量的活动,让学生对这一影响因素有了更清晰的体会。

本单元后半部分的内容主要侧重对浮力的测量和沉浮现象的解释。在研究浮力大小的影响因素时,利用图2所示的装置不断改变泡沫塑料块进入水中的体积,并直接测量对应浮力的大小,以此得出泡沫塑料块在水中受到的浮力与它浸入水中的体积有关,浸入水中的体积(排开的水量)越大,受到的浮力就越大。通过上述一系列实验,学生对浮在水面上的物体受到水的浮力比较容易理解,但对于沉入水中的物体是否同样受到水的浮力仍然存在疑惑。为解决这一迷思,教材将实验材料从泡沫塑料块变为石块,用一节课的内容进行了更为深入地探究,结合两次实验能更好地帮助学生理清物体沉浮情况与受到的重力、浮力大小间的关系。本单元最后通过测量同一物体在不同液体中的浮力大小,探索了液体密度对物体沉浮的影响,也最终揭示了本单元的核心概念——物体的密度对沉浮有影响。

教材的内容安排层层递进,关系密切,可以说,前面的内容联系生活经验、结合观察实验为后面知识的学习进行了基础铺垫,而后面的内容又回归知识本身,结合科学的探究过程或测量或比较,是对前面认识的提高与深化。学生在眼见为实的观察实验中体验浮力,纠正错误认识;在动手操作的验证活动中了解物体沉浮的规律,摒除迷思。这样趣味十足的内容设计有效地激发了学生的学习热情,增加了学生的课堂体验,启发了学生的科学思维,这样的教学安排也更加符合小学生的学习特点和认知规律。

2.华师大版初中科学教材编排分析

初中科学教材明确将内容分为密度和浮力两大主题,从“密度的认识→感受浮力的存在→探究浮力大小的影响因素→研究物体的浮沉条件→沉浮条件的应用”这一条线索铺展开来,更加注重学生对问题的自主探究和实验的合理设计。

密度作为学习浮力的预备知识,在教材中通过“探究不同物体质量与体积的比例关系”进行引入,对密度的具体概念和计算公式进行了详细的阐述,这样的铺陈为学生理解浮力打好基础。

在浮力的学习中,教材采用“感受→探究→理解→应用”的认知规律进行编排,知识前后的有效衔接和层层深入,能更好地帮助学生抓住知识间的关联性,并不断推动学生严密思维逻辑的建立。在探究浮力大小的活动中,利用图4的实验装置,测量了金属块排开不同体积的水时受到的浮力大小,以及排开的这一部分水所受的重力大小。通过量化的比对,学生能够清晰地得出“浮力的大小等于物体排开的液体所受的重力”这一结论。此外,教材通过3个问题引发了学生对浮力影响因素的深入思考。在原先实验的基础上,学生通过控制变量能够自主设计实验,完成浮力与物体浸没深度、液体密度和物体体积的关系研究,这也进一步深化了学生对阿基米德原理的认识。在探究物体的浮沉条件时,教材设计了两个实验:①观察物体浮沉与物体自重的关系;②观察物体浮沉与物体排水多少的关系。通过实验现象,抽丝剥茧,并结合二力平衡的知识进行受力分析,得出物体沉浮的条件。之后,联系生产、生活实际,通过潜艇、热气球的实例进一步理解沉浮条件,并增加了热气球制作的活动,让学生在动手实践中感受科学的魅力,激发学习的热情。

三、中小学教材中“浮力”内容的关联衔接

通过上述的比较分析,不难看出中小学科学教材在“浮力”这一内容的编排结构、探究活动的设计以及整体知识架构等方面,都存在相关性和衔接点。

(一)教材在编排结构上的关联衔接

中小学教材在“浮力”章节的编排上,都将密度作为浮力的预备学习内容,两条主线相比较,不难发现在知识深度的递进上,都采用了“密度的认识→浮力的理解→沉浮条件及应用”。但小学教材在涉及密度知识时,并没有明确提出其概念,而是通过实验定性地得出两个结论:①相同体积下,重的物体容易沉;②相同重量下,体积小的物体容易沉。以此让学生对密度有一个浅显的认识,也为初中正式学习密度打下基础。而初中教材中,明确提出密度是质量和体积的比值,并要求学生掌握其计算公式和了解常见物质的密度大小,在学习目标上有了更为具体的要求。

(二)教材在探究活动设计上的关联衔接

中小学教材在探究活动的设计方面基本相近。如感知浮力的活动中,都是通过按压水面上的物体来达成;在探究浮力大小的活动中,都是通过改变物体排开水的体积这一主要因素为切入点展开。在探究活动的具体内容说明上,小学教材多倾向于给出直观的图片和明确的实验记录表,而初中教材更侧重文字的表述,这也是符合学生身心发展特点和学习发展规律的一种表现。另外,小学教材对浮力大小的探究只要求学生定性地得出结论,如在利用泡沫塑料块进行实验探究时,教材给出了表1的记录表,从中不难发现,排开水量的多少并没有直接测量,而是通过泡沫塑料块浸入水中的体积有一个直观的比较,通过实验,学生能够得出“物体浸入水中的体积越大,物体所受到的浮力就越大”。初中教材在这一探究实验的基础上增加了量筒,如图4的实验装置中,学生可以根据物体浸没后水位和原来水位的差值直接得出物体排开水的体积,但初中教材并没有对这一因素进行具体阐述,而是利用弹簧测力计测出同等水量所受的重力,从而引出阿基米德原理。从定性的结论到定量的测量,中小学教材在探究活动的设计上,也更加注重学生在“过程与方法”这一目标维度上的能力培养。

(三)教材在整体知识架构上的关联衔接

中小学教材在“浮力”这一内容的知识架构上,都以探究“物体在液体中受到的浮力”为整个框架的基础。小学教材从开篇“物体在水中是沉是浮”到收尾“探究马铃薯沉浮的原因”,都以“水”作为研究沉浮的对象,在提出浮力概念时,也只是说“受到水的浮力”,并没有对其他液体加以说明。另外,在描述浮力的方向时也只是简单地说明是“一个向上的力”,知识较为局限,仍然是从直观的实验现象出发得到结论,并没有对知识进行深化。当然,这也是从小学生的认知水平出发来考量的。而在初中教材中,知识架构就相对比较完善,无论是浮力概念的引出,还是辨析下沉物体是否受到浮力,都对其他液体进行了一定的实验,从而得出“一切液体对浸在其中的物体都有浮力作用”,并且从液体引申开去,提出物体在气体中也会受到浮力作用,让学生对浮力有了一个较为全面的认识。

四、结束语

对比中小学科学教材中关于“浮力”的内容,可以说教材的关联十分密切又各有侧重点。小学教材更加关注学生知识概念的形成,也就是让学生有个直观的印象,学生主要是通过形象思维的方式来认识和观察周围的事物,同时教材编写时语言描述也更加简单和口语化,比如“重量”这一用词就相对生活化,但这样的表达也有欠妥之处,很容易对学生之后学习“质量”造成迷思;而初中教材更加关注学生思维逻辑的严密性和实验探究的严谨性,概念的表述也更加完整和科学。

综上所述,小学教材切入点小,難度小,强调趣味性,科学探究以生活中的现象和简单的科学实验为主;初中教材中知识体系更加完善,难度有所加深,对科学现象和规律往往采用定量说明的方式。这些都体现了中小学科学教材从直观到抽象、从单一到复杂、从浅显到严谨、从定性到定量的螺旋式上升的过程,为中小学科学的衔接教育提供了良好的契机。

[参 考 文 献]

[1]中华人民共和国教育部.义务教育小学科学课程标准[S].北京:北京师范大学出版社,2017.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育初中科学课程标准[S].北京:北京师范大学出版社,2011.

[3]王荣根.不同版本义务教育课标教材中“浮力”内容的比较[J].中学物理教学参考,2008(3).

[4]袁运开.义务教育教科书教师教学参考用书科学八年级上册[M].上海:华东师范大学出版社,2013.

[5]陈刚.初中物理与小学科学教材衔接比较研究[J].物理教师,2015(6).

(责任编辑:符 洁)