主动杠杆试验评价前交叉韧带重建术后早期功能康复时机的研究

李莉 王梓 尹梦虹 王一腾 李庆 齐志明

大连市中心医院运动医学科(辽宁116033)

前交叉韧带断裂是临床常见的运动损伤,关节镜下重建交叉韧带手术是目前的主流治疗手段,且技术趋于成熟[1]。康复训练是决定前交叉韧带重建术后功能恢复的重要因素之一[2],而围手术期康复训练的时机一直存在争议,国际上尚无统一的前交叉韧带重建术后康复标准,常规指南只给出康复训练时机的大致时间范围,而缺乏具体启动康复时机的判断指标。这使得各大医疗机构往往基于官方指南并结合临床经验制定不同的康复流程,缺乏统一标准及具体依据。因此,探索一种有效的临床指标协助判断术后康复启动时机具有重要意义。杠杆试验是Lelli 等学者提出的针对前交叉韧带损伤的临床诊断方法[3]。该检查方法相对于传统的前交叉韧带查体方法,如前抽屉试验、Lachman 试验、轴移试验等具有更优的敏感度及特异性[3]。我们在该检查手段的基础上进行改良,提出主动杠杆试验的概念,即要求患者主动完成该动作,以检测患者前交叉韧带的稳定性及股四头肌和腘绳肌的力量,将其作为启动康复训练的判断依据。本研究采用主动杠杆试验进行康复的患者与采用固定康复时机与流程的对照组进行对比,探讨应用“主动杠杆试验”作为判断前交叉韧带重建术后康复训练启动时机标志的可行性。

1 材料与方法

1.1 研究对象

选取2015年1月~2017年10月诊断为前交叉韧带断裂并于我院运动医学科接受治疗的关节镜下前交叉韧带重建术的围手术期患者。纳入标准:(1)临床诊断为前交叉韧带断裂并于我院运动医学科行初次关节镜下前交叉韧带重建术的患者;(2)不伴有对侧膝关节损伤及膝关节其他韧带损伤的单侧前交叉韧带损伤;(3)同侧半月板未损伤或仅行部分清理术;(4)患者手术均由同一组医生、同一麻醉师完成,术式均采用自体腘绳肌移植重建前交叉韧带;(5)患者及家属遵医能力及康复意愿强烈,自愿配合;(6)签署知情同意书。排除标准:(1)伴有半月板、侧副韧带等膝关节结构的并发损伤需重建或缝合;(2)精神疾病及智障等不能配合者;(3)患有严重肝、肾、心、肺功能不全等基础疾病者,肿瘤患者;(4)膝关节既往有关节感染、关节结核或急、慢性骨髓炎,或合并严重的内科疾病伴行走受限、下肢其他关节病变导致严重畸形和活动受限的情况。

共计64名患者满足纳入标准及排除标准,采用随机数字表法分为对照组和实验组,每组32 例。其中,实验组男性16例,女性16例,年龄37.97 ± 6.66岁;对照组男性18 例,女性14 例,年龄37.47 ± 7.87 岁。所有患者随访时间为24周。

1.2 手术方式

患者手术均由同一组医生、同一麻醉师完成,术式均采用自体腘绳肌移植重建前交叉韧带,腘绳肌均取自自体同侧膝关节。麻醉方式采用腰椎椎管内麻醉,于小腿前内侧作纵切口,取腱器取出半腱肌和股薄肌各一束,编织成韧带复合体备用。保留前交叉韧带胫骨及股骨残端,经胫骨隧道向股骨隧道拉入韧带复合体并用一枚挤压可吸收螺钉固定。前、后抽屉试验、Lachman 试验均阴性,伸、屈膝关节时无受限后冲洗缝合,加压包扎,下肢伸直位支具固定。

1.3 康复治疗

1.3.1 对照组

(1)术前康复宣教:健康教育是术前康复的重要内容,包括介绍手术方案和加快康复策略的措施,教会患者正确使用疼痛评价表格、支具及拐杖、呼吸训练、膝关节伸展训练、肌力训练、饮食指导等,旨在帮助患者树立康复的信心,缓解对手术的恐惧心理,更好地配合治疗,加快手术的康复进程。

(2)各阶段均严格遵照《坎贝尔骨科手术学》中前交叉韧带重建术后常规康复方案[4]进行。

1.3.2 实验组

患者入院后康复治疗师即介入康复治疗项目。

(1)进行与对照组相同的术前康复宣教。

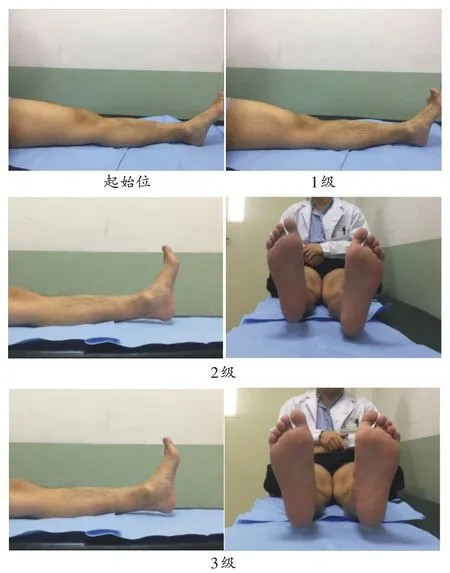

(2)入院第1 天即进行主动杠杆试验训练(图1),具体方法如下:患者平卧或坐于床上,伸直双下肢后,膝关节下压,足跟离床保持6~10 s以上,尽量坚持到感到上抬肢体肌肉酸疼时缓慢放下。将此运动分为3个级别:1 级,患者膝关节下压至床面时髌骨出现向上滑动,股四头肌内侧头肌肉收缩,但足跟不能抬离床面;2级,患者膝关节下压,足跟能够抬离床面,但抬离床面的高度低于对侧;3级:患者膝关节下压,足跟能够抬离床面,抬离床面的高度与对侧一致(图3)。

当患者在前交叉韧带重建术后做主动杠杆试验出现1 级后即可离床拄拐、下肢佩戴长腿支具进行直腿行走训练。主动杠杆试验出现2级后即可进行床上闭链下膝关节屈曲0~90 度训练及离床拄拐并在下肢佩戴长腿支具的情况下进行行走训练。主动杠杆试验出现3 级后即可加强本体感觉训练及正常步态行走训练。

图1 杠杆试验[3]

图2 主动杠杆试验分级

(3)本体感觉、平衡训练[5]:可从重心转移、关节位置觉训练、静蹲开始基础的训练。若患者已具备良好的姿势控制且可独立完成静蹲动作,即可在较不稳定平面(足底放置网球)进行下蹲训练,并循序渐进地进阶到单腿平衡练习及动态平衡练习,形式可多样化。两组患者平均住院时间均为1 周左右,出院前指导患者于家中继续行膝关节屈伸、肌力、行走时正确步态保持、平衡和本体感觉恢复、保护支具的使用等练习。于术后2 周、4 周、6 周、12 周及24 周至康复门诊,评估术后恢复情况并经指导继续行康复训练。

1.4 评估方法

随访观察64 例患者的康复进程,分别于术前,术后1 周、2 周、4 周、6 周、12 周及24 周后进行康复疗效评定,选取的疗效评定指标有:膝关节功能Lysholm评分、KT-2000 检查、关节活动度(range of motion,ROM)[6]以及脱拐时间。

1.4.1 膝关节功能评估

采用Lysholm膝关节评分表,项目包括跛行、负重、绞锁、关节不稳定疼痛、肿胀、爬楼梯、下蹲,满分100分。

1.4.2 膝关节胫骨前移度

采用KT-2000检查,在膝关节屈曲30°、90°位置下施加20磅拉力,测试胫骨前移的距离。

1.4.3 关节活动度检查[7]

做滑板运动的动作,即患者靠近滑板墙仰卧,臀部距离滑板墙约一脚的长度,双下肢分别放于滑板墙上缓慢向下滑动,直至双下肢均不能继续下滑。此时,用关节活动度测量仪分别测量健侧膝和患侧膝的最大下滑角度。

1.4.4 脱拐时间

患者行走时完全脱离拐杖辅助的时间。

1.5 统计学分析

采用SPSS19.0 统计软件进行数据统计处理,计量资料以均数± 标准差(±s)表示。符合正态分布的数据采用t检验,各组治疗前后比较用配对样本t检验,两组间比较采用独立样本t检验;计数资料采用χ2检验。脱拐时间采用Kaplan-Meier 和LogRank 检验方法。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 术前两组患者一般资料比较

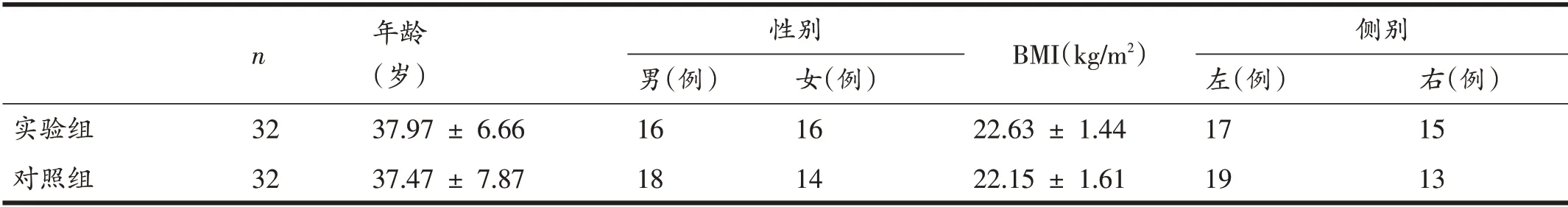

两组患者在性别、年龄、体质指数(body mass index,BMI)、侧别方面,差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患者基本资料比较

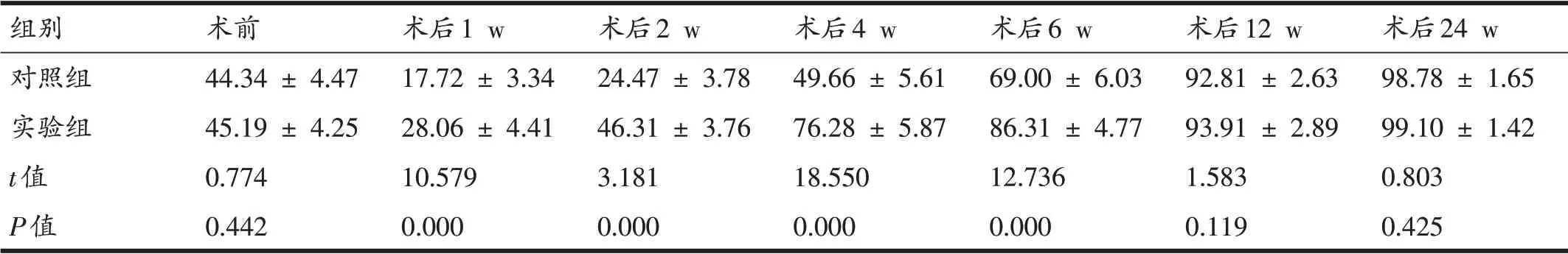

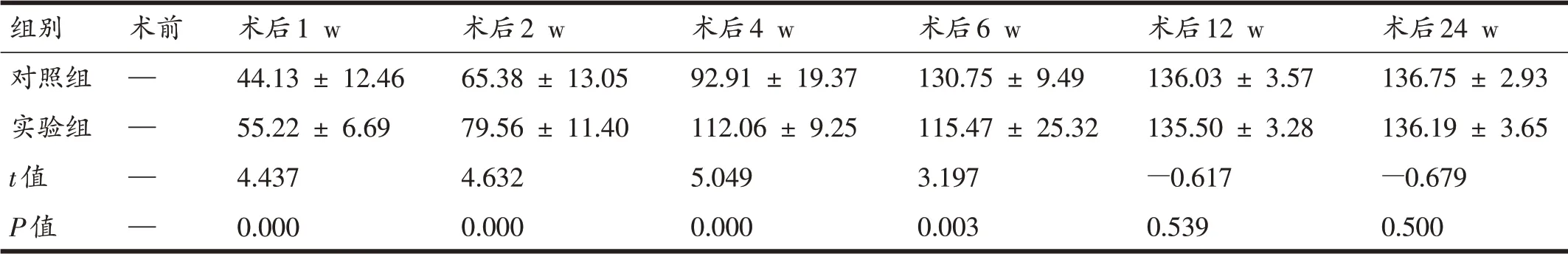

2.2 Lysholm评分与膝关节活动度

表2显示,术后6周内,实验组Lysholm评分高于对照组(P<0.05),12周后差异无统计学意义。表3显示,术后6 周内,实验组ROM 高于对照组(P<0.05),到12周两组基本一致。

表2 不同时间两组Lysholm评分比较(n=32,分)

表3 不同时间两组ROM比较(n=32,°)

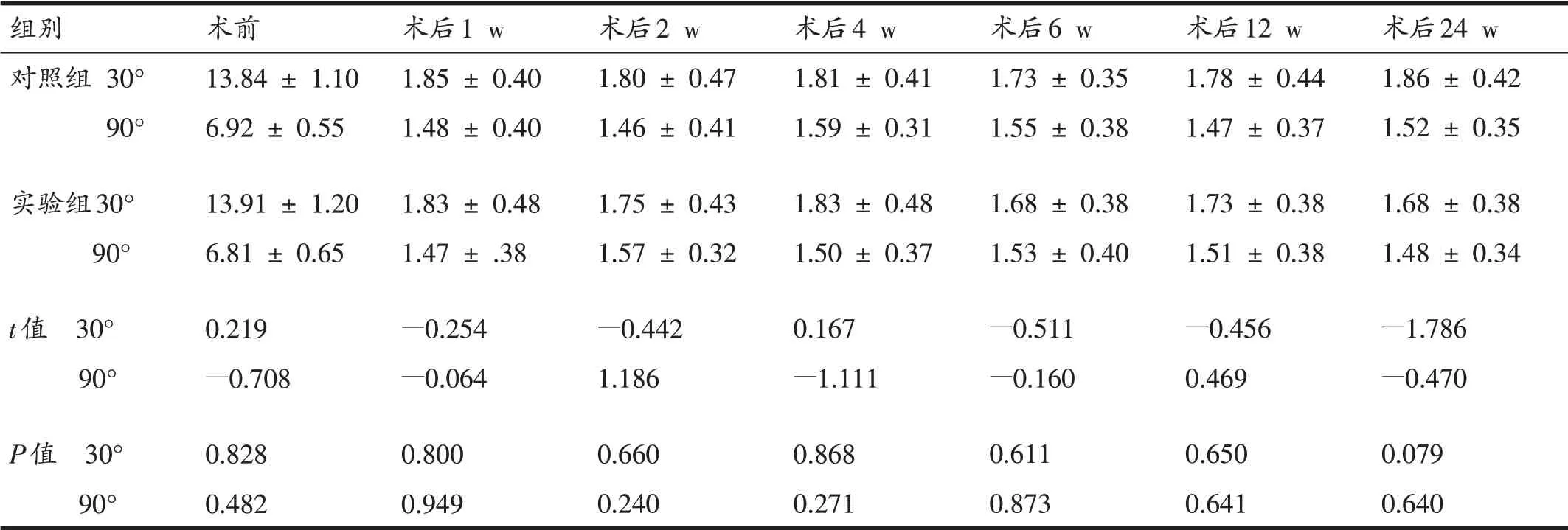

2.3 膝关节胫骨前移度

表4显示,术前及术后不同时间,两组KT-2000 检查结果差异均无统计学意义(P>0.05)。

表4 不同时间两组KT-2000检查结果比较(n=32,mm)

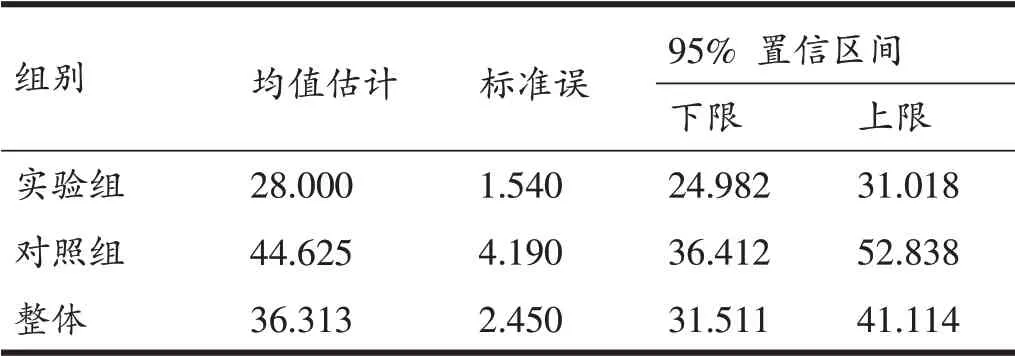

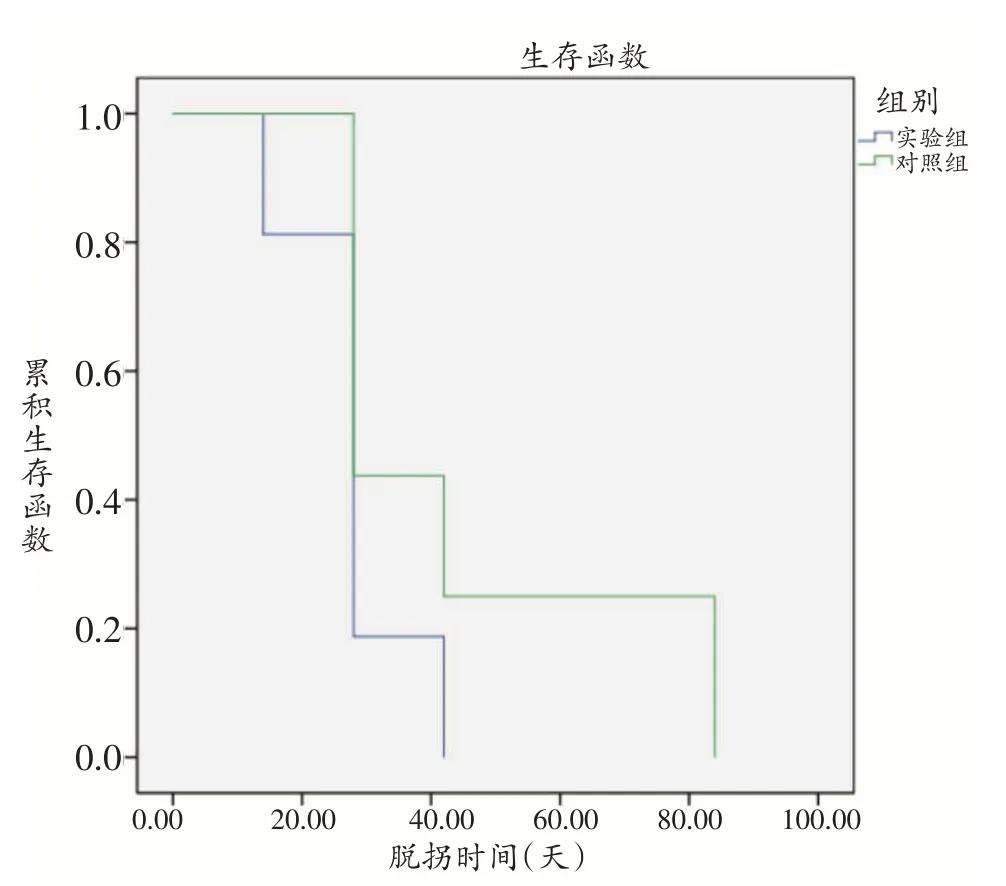

2.4 脱拐时间

表5显示,实验组平均脱拐时间为28.0天;对照组平均44.6天;实验组明显短于对照组。图2为采用Kaplan-Meier 和LogRank 检验做脱拐时间为终点事件的生存分析,结果可见实验组脱拐时间早于对照组(P<0.05)。

表5 生存表的均值

图2 以脱拐时间为终点事件的生存分析

3 讨论

随着关节镜技术的不断发展,关节镜下微创手术已经成为治疗前交叉韧带损伤的主流治疗方式[8]。然而手术只能恢复前交叉韧带的解剖结构,术后关节功能的恢复仍然依赖于良好、科学的康复训练[9]。目前国内对前交叉韧带术后康复训练的指导内容过于笼统,针对不同患者的情况缺乏个体化分类,且目前尚无具体的评价标准来指导患者实施不同分期的康复训练。因此,探索一项简单、客观的评价标准用于协助判断具体康复启动时机具有重要意义。

杠杆试验是近年来出现的前交叉韧带损伤的查体方法。其具体操作为:前交叉韧带完整时,下压股骨远端,股骨远端下沉,力量由前交叉韧带传递至胫骨近端,依靠小腿下方的支点,将足跟翘起。而前交叉韧带不完整时,下压股骨远端,股骨远端下沉,其力量无法由前交叉韧带传递至胫骨近端,不能依靠小腿下方的支点,将足跟翘起。相比其他查体方法,杠杆试验在诊断前交叉韧带完全性损伤和部分损伤中更为敏感[3]。其原理实际上是被动诱发的反射活动,是一种被动运动。

我们在此基础上提出主动杠杆试验概念,即让患者主动完成此动作。能否主动完成杠杆试验取决于患者膝关节静力性稳定因素(骨骼、韧带)的完整、动力性稳定因素的功能(股四头肌向心收缩,腘绳肌、小腿三头肌的离心控制)及膝关节伸展角度三个因素,并受神经-肌肉的统一调控。

前交叉韧带重建术后患者膝关节屈伸肌力和胫骨内旋肌力均会下降,屈膝肌电-机械延迟均会显著增加,这会造成患肢的肌肉萎缩、膝关节功能下降以及平衡感觉缺失[10]。膝关节周围肌肉主要包括股四头肌及腘绳肌。股四头肌及腘绳肌是驱动膝关节伸屈活动的主要肌肉,在维持关节稳定性方面具有重要作用[11]。强有力的肌肉收缩可以防止运动中胫骨过度移动而造成交叉韧带张力增加,可保护重建韧带,增加关节稳定性及恢复运动功能[12]。Bodor[13]的研究表明,这只是开链运动中的情况,在跑、跳、站、走等闭链运动中股四头肌可以使股骨前移,对前交叉韧带起保护作用。但以往文献报道前交叉韧带重建术后的肌肉训练大多数只强调股四头肌肌力训练[14],患者即使加大训练强度,术侧下肢仍然出现肌肉萎缩、膝关节伸展受限以及膝关节稳定性降低。近些年来腘绳肌在膝关节稳定方面的功能也被逐渐认识。章闻捷等[15]报道除前交叉韧带外,腘绳肌对防止胫骨前移也起到重要作用。在快速步行的迈步末期,腘绳肌产生有效的离心收缩,对小腿摆动起减速作用,从而阻止过大的胫骨前向动量对前交叉韧带或移植物造成不利影响。腘绳肌的离心训练可有效改善关节活动度、肌力及神经-肌肉控制力,提高关节功能水平。因此,前交叉韧带重建术后应针对膝关节周围肌肉整体进行训练,而不仅仅强调单一肌肉力量训练方法。“主动杠杆试验”包括股四头肌向心收缩,腘绳肌、小腿三头肌的离心控制,相对于独立的股四头肌、腘绳肌、小腿三头肌的肌力训练,主动杠杆试验更简单、安全、有效。本研究表明,两组的Lysholm评分在6 周内有显著性差异,主动杠杆试验组康复疗效明显好于对照组。6周后差异不明显,说明早期肌力训练,肌肉力量、膝关节的稳定性及功能恢复效果更好。

目前临床上主张对前交叉韧带重建术后患者尽早实施康复训练。有研究表明[16],术后早期活动,膝关节内外软组织尚未形成粘连或有粘连尚未完全机化,同时通过肌肉收缩使静脉及淋巴回流加速,有利于组织水肿消退及关节液的吸收,加速肿胀消退;同时主动运动有助于维持和增加关节活动。24 周康复训练后,比较两组膝关节的ROM,主动杠杆试验组在4 周内显著优于对照组。因此适宜的早期康复干预可以减轻粘连和挛缩,防止肌肉萎缩,促进运动功能恢复[17]。

膝关节伸展角度是评估关节功能的重要因素。本研究采用腘绳肌作为前交叉韧带移植物,腘绳肌缺失会引起膝关节屈曲挛缩和肌力下降,同时膝关节伸直受限可引发异常步态,引起股四头肌无力[18]。同时,前交叉韧带重建术后膝关节前部瘢痕组织的形成又会增加髌股关节和胫股关节之间的压力[19],进一步加重膝关节屈曲挛缩、伸膝受限等术后早期并发症。笔者在临床康复过程中发现,膝关节伸展受限会造成膝关节稳定性下降及本体感觉缺失;在步行过程中,会出现膝屈曲步态;患者术后出现下肢整体肌肉萎缩,导致不能快速行走及跑步。Shellboume 等[20]强调术后早期膝关节完全伸直,防止过多的纤维组织长入移植物和股骨髁间窝之间,引起术后膝前痛,并且还能减轻水肿、防止关节僵直和股四头肌无力。故前交叉韧带重建术后康复原则上强调采用伸膝位固定、早期功能锻炼和被动伸膝练习[7]。主动杠杆试验需膝关节主动伸展至0~-5°时,股四头肌尤其是股内侧肌向心、腘绳肌离心收缩,使股骨远端下沉,将力量由前交叉韧带传递至胫骨近端,依靠小腿下方的支点,将足跟翘起,从而达到膝伸展的目的。

由此可见,主动杠杆试验正是整合下肢关节活动度和肌肉力量,协调控制的一种优化运动,更符合人体力学。此方法简便、经济、易被掌握,符合现代医学倡导的快速康复理念。当患者完成主动杠杆试验后,代表患者的肌肉力量和稳定性达到一定标准,此时可积极鼓励患者进行站立行走训练。因此“主动杠杆试验”可作为评价并指导患者进行进一步站立行走训练的可靠指标。

本研究中,实验组根据主动杠杆试验结果指导患者进行站立负重行走训练,结果显示实验组脱拐时间平均为28天,明显早于对照组(44.6天)。

主动杠杆试验在执行过程中是否引起移植物的松动是临床最关注的问题,本研究6 个月后两组间KT-2000 评分比较无显著差异(P>0.05),说明主动杠杆试验不会引起移植物松动。因此主动杠杆实验可作为一项安全、可靠的训练方式以及评估标准,帮助患者及时进行站立行走训练,从而改善手术效果以及膝关节功能。

本研究样本数较少,观察时间较短,尚需更大样本以及更长时间的随访研究。

4 总结

综上所述,主动杠杆试验方法简单、安全、患者易掌握且无需器械辅助。相较于标准康复流程,主动杠杆试验方法可更为精确地判断康复时机并建立个体化的康复方案,提高康复治疗的科学性。