微血管反应性在耐力性运动员训练中的应用

朱欢 高炳宏

1 湖北民族大学体育学院(湖北恩施445000)

2 上海体育学院体育教育训练学院(上海200438)

微循环作为机体物质能量交换和代谢废物排出的场所,无论是在疾病的诊断、治疗还是运动员机能状态的监控、疲劳的诊断方面都起着十分重要的作用。近几十年在体育科学领域有不少学者对运动与微循环的关系进行了研究,以挖掘微循环指标在运动中的应用价值。但受测试仪器、测试方法、研究思路等因素的限制,此领域中国体育科研工作者的相关研究滞后于国外学者,尤其缺乏先进检测仪器的使用,不仅导致我国相关研究停滞不前,且弱化了我国学者前期研究成果的应用价值。为了从新的角度挖掘微循环指标与运动训练之间的关系,2011年我国有研究团队将医学领域所使用的激光多普勒血流监测仪应用到体育科学的研究领域,其中最核心的研究指标是微血管在不同生理状态下的反应性(局部皮肤组织加热、血流阻断、药物注射、体位改变等)和血流灌注量的变化。先进仪器的使用不仅革新了评价指标,且深化了研究思路,使研究成果更具代表性、更贴近运动实践,研究中最具代表性的是应用微血管的反应性监控运动员运动性疲劳的发生和身体机能状态的变化[1-6]。目前,部分研究成果已成功应用到国家赛艇队2012 和2016年奥运周期的备战工作,为中国赛艇项目在奥运会上收获奖牌起到重要作用;同时,也推动了微循环在中国体育科学领域的研究进程。

基于此,本研究通过中国知网、万方、维普、百度学术、Web of science、PubMed 等数据库,以“微循环、皮肤微循环、微循环血流灌注量、微血管反应性、运动训练、体育运动、耐力性运动”等中文主题词和“microcirculation,skin microcirculation,microcirculation blood perfusion,microvascular reactivity,exercise training,physical exercise,endurance exercise”等英文主题词检索相关文献(检索时间截止到2018年10月15日),对微血管反应性在耐力性运动员运动性疲劳和机能状态诊断、运动负荷与专项有氧能力机能学评定等三个方面应用进行梳理与总结,旨在为微循环指标在运动训练中的应用提供参考。

1 微血管反应性是反映机体微循环血流灌注量的有效指标

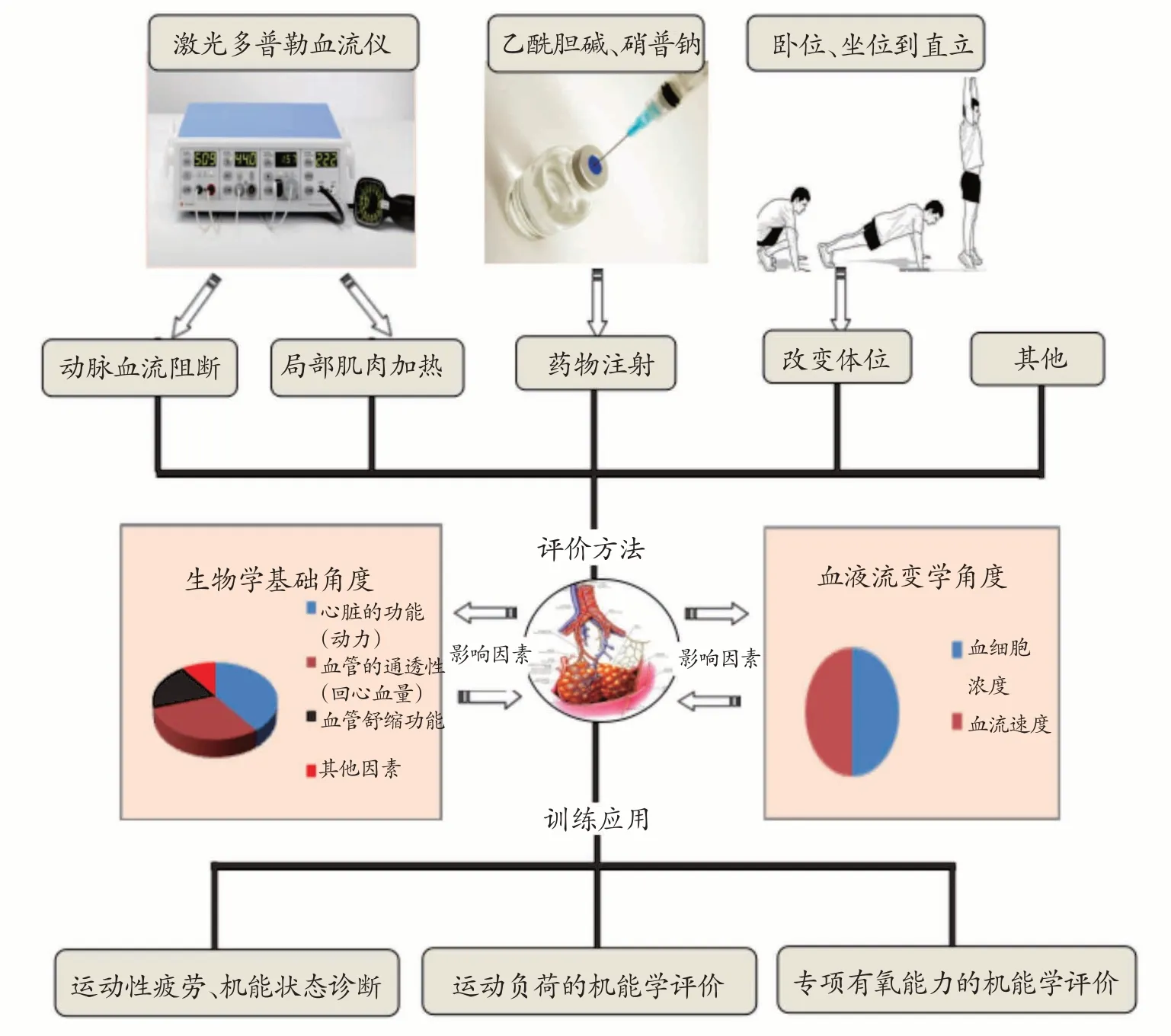

1.1 微血管反应性的概念、影响因素以及表示方法

微血管反应性是指微血管血流灌注量在不同生理状态下(局部皮肤组织加热、血流阻断、药物注射、体位改变等)的变化情况,刺激后血流灌注量的变化是评价微血管反应性大小的关键指标。从生物学机制和机理角度,微循环血流灌注量的影响因素包括心脏的功能(动力)、血管的通透性(回心血量)以及血管舒缩功能等[7-8]。从血液动力学角度,微循环血流灌注量的影响因素包括微血管血流速度和血细胞浓度(血流灌注量=血流速度*血细胞浓度)。

微血管反应性常用的表示方法有:刺激后血流灌注量变化后值、刺激后血流灌注量变化后值与基础值的差值、刺激后血流灌注量变化后值与基础值的比值或变化率等,其中国外学者研究中常用的是刺激后血流灌注量变化后值[9-13],而中国学者相关研究中多以血流灌注量变化后值与基础值的差值、微血管血流灌注量变化后值与基础值的比值或变化率为评价指标[2-6]。如果从血流灌注量的绝对值考虑,生理刺激后的变化后值与基础值的差值更为客观;如果从相对值考虑,变化后值与基础值的比值或变化率更为客观。但研究人员认为在对微循环血流灌注量评价时,应避免将基础值作为主要因素。不同个体以及同一个体不同部位微血管的密度、数量、形态等存在较大差异,导致血流量的基线值差异较大,如果将基础值作为主要因素来衡量血流灌注量可能导致评价结果的误差偏大,所以用变化后值或变化后值与基础值的差值更为客观[14-16]。在各种生理刺激后,尤其是微血管达到最大的舒张状态时,由结构所导致的血流灌注量的个体差异将会减小。

1.2 微血管反应性的生物学意义

微循环作为机体物质能量交换和代谢废物排出的场所,其功能的发挥与微血管的反应性、血流灌注水平等有着直接关系。不同刺激下局部微循环血流灌注量的变化可准确反映出微血管反应性的大小,对微循环系统功能的诊断有着重要价值[17-19]。安静状态下,微循环血流灌注水平与机体组织器官代谢水平相适应,以保证各器官功能正常的发挥及内环境的稳定。但在高强度的运动过程中,机体组织代谢活动强度明显增大,微循环血流灌注量随之增加,此时组织微循环血流灌注量的储备能力能否满足组织代谢活动的强度将直接影响到运动性疲劳的发生和运动能力的保持,故在高强度的刺激下微血管反应性对身体能力的保持起着重要作用。研究表明,长期的运动训练尤其是有氧运动可提高微血管的反应性,对提高微血管的功能有着重要作用[20-22],而其中的生物学机制是运动提高了血管的内皮依赖式舒张能力[23-26]。但也有研究认为长期的有氧运动并不能显著提高微血管的反应性。Lenai等[27]研究发现,长距离自行车运动员与普通健康人微血管反应性充血的血流峰值差异不大。导致这种结果的可能原因是血管反应性充血血流峰值的大小主要是反映微循环结构的变化(如毛细血管密度、细胞骨架重新分配),并不能反映出微血管(内皮细胞)功能的改善(如血管舒张能力的提高),长期的有氧运动可提高血管平滑肌细胞对一氧化氮(nitric oxide,NO)供体的敏感性,但不能引起微血管数量与结构的显著改变。此外,除微循环系统内在的生理特征,测试部位的不同(皮肤有毛及无毛)、受试者机能状态等因素可能也是导致研究结果差异的重要因素。对此,仍需做进一步的比较研究,尤其是同一刺激下微循环血流灌注量的变化。

1.3 微血管反应性的评价方法

目前,对于微血管反应性的评价主要针对手部、上臂、前臂、大腿、脚部等位置皮肤微血管的大小。机体的热量平衡主要由皮肤的血液循环调控,静息时皮肤的血流量约为心输出量的5%(0.25 L∕min),而当皮肤温度升高时,其血流量可达6~8 L∕min,约占心输出量的60%;相反,在极端低温期间皮肤血流量几乎可以忽略不计,而这种变化的发生主要源于皮肤微血管在不同状态下的开放程度和数量,因此对不同状态下皮肤微血管血流灌注情况的评价和监测可了解皮肤血流的灌注情况。

1.3.1 动脉血流阻断法

在PeriFlux System 5000(第5代)激光多普勒血流监测仪尚未出现以前,对微血管反应性评价的主流手段是采用动脉阻断后微血管反应性充血(亦称局部血流阻断法)来评价微血管的舒张能力和反应性。反应性充血是局部组织受压,引起周围软组织毛细血管缺血及低血氧(缺氧),解除压迫血流又进入组织,受压区域变得充血。反应性充血过程可分为两个阶段:当阻断物移去后血流量的快速增加直到峰值阶段(快速充血,约几秒)和由峰值恢复到基础值阶段(血流持续性补偿),反应性充血的血流量与缺血时间呈直线相关,即血流阻断的时间越长,微血管血流灌注的总量越高。在充血过程中,由血流峰值恢复到基础值的时间持续较长。通过对血管血流量的最大峰值、达到峰值所用时间、血流恢复到基础值的时间及整个充血过程中血流总量的评定可准确反映出微血管的舒张功能和血流储备能力的大小,对微循环功能障碍尤其是血管内皮功能障碍的诊断具有重要的参考价值。但这种方法最大的缺陷是会使受试者产生一定的压迫感,依从性不好,尤其是对于老年群体。对于反应性充血的机制许多学者认为是在代谢性血管扩张剂、内皮舒张因子、肌源性调节、感觉神经等因素共同作用下微循环功能的变化[28-30]。

1.3.2 局部肌肉加热法

鉴于反应性充血方法存在的弊端,研究人员研发了新一代的激光多普勒血流监测仪,即PeriFlux System 5000。PeriFlux 5000激光多普勒血流仪作为新一代血流监测仪器,采用了局部加热法(可将局部肌肉加热到44℃)代替之前的动脉阻断血流再通法,使监测更加方便,患者的依从性更好。将身体局部温度加热到42~44℃,皮肤中的微血管可达到最大的舒张状态,表现出最大的反应性,通过比较加热前后微循环血流灌注量的改变程度可客观评价组织微血管最大血流储备能力和血管舒张能力的大小,对于判断机体微循环功能状态有着十分重要的意义[31-34]。目前国内已有科研工作者将该仪器用于体育科学领域微循环方向的研究,如中国赛艇队科研团队在备战2012及2016年奥运会中便使用该仪器来评价运动员微循环的功能。

1.3.3 药物注射法

乙酰胆碱和硝普钠作为血管扩张剂,通过离体和在体注射,可引起微血管内皮依赖式和非依赖式的舒张,这种方法可用于运动影响微血管反应性的生物学机制研究。关于运动对微循环血流灌注量的影响机制,主要的观点是“剪切力理论”,即随着运动强度的增大,微血管中的血流量将会增加,而血流量对血管壁的剪切应力会随之增大,血流对血管的剪切力将促进微血管内皮细胞内源性扩张剂NO的生物利用度(主要表现为血管平滑肌细胞对NO 敏感性的提高)的产生(通过提高一氧化氮合酶的活性及基因的表达能力)及非药理性地提高血管舒张功能。

1.3.4 改变体位法等

当机体由平卧位、坐位到站立时,在重力等因素的作用下肢体的微血管血流灌注量会发生一定的变化,可对微血管对体位改变后的适应性和反应性进行评价,但这种研究方法不能对运动尤其高强度运动状态下微血管的反应性进行客观评价。

图1 微循环反应性(血流灌注量)影响因素、评价方法与训练应用关系

2 微血管反应性在耐力性运动员训练中的应用

2.1 身体机能状态评定

虽然国内外早已有将微循环指标应用于运动员身体机能状态监控的报道,但研究主要是从微血管形态结构、血流状态等方面对二者的关系进行定性研究或描述,而关于不同生理状态微血管反应性与运动员身体机能状态关系的直接研究较少,尤其是国内。在体育科学领域,国内学者对微循环指标测试的仪器一直以微循环显微镜为主,而激光多普勒系列的血流监测仪器使用较少,研究仪器的局限使相关研究出现了技术瓶颈。在中国,2011年之前尚未有体育科研人员将医学领域所用的激光多普勒血流监测仪等高端微循环指标监测仪器应用到体育领域,而国外学者很早便将激光多普勒血流监测仪应用到体育科学领域,但研究主要偏重于大众健身、疾病康复等,而竞技体育中的研究涉及较少[35-39]。

微血管反应性反映了微血管在不同生理状态下的血流变化情况,与机体物质能量代谢的交换速率、运动性疲劳发生与消除有着密切关系。近些年微血管反应性已被教练员、科研人员用于不同训练阶段运动员运动性疲劳的发生、过度训练发生以及赛前状态的监测。不同生理状态下的微循环血流灌注量作为评价微血管反应性的关键指标,从血液动力学角度,综合了微血管血流速度和血细胞浓度两个指标的变化信息,对微血管血液动力学的客观判断有着重要意义。目前国内外关于微循环反应性与运动性疲劳、运动员机能状态关系的直接研究较为有限,但关于血流速度和血细胞浓度两个指标与运动员运动性疲劳的发生、机能状态变化关系的研究较多。

2.1.1 血细胞浓度(血细胞数量、血红蛋白含量)与运动性疲劳、机能状态

血细胞浓度(血红蛋白含量)作为反映耐力性运动员机能状态和有氧能力的重要指标之一,在运动实践中有着广泛的应用[40-43]。然而,在运动实践中血细胞浓度应用于运动员有氧能力和机能状态的判断有一定的缺陷,如受测试仪器、成本等因素的限制,运动队对运动员血红蛋白的测定主要以浓度测试为主,单独的浓度测定并不能很好地反映出血红蛋白的总量,同时也不能反映出血流速度。在运动过程中,血浆的减少(水分从细胞间隙流向肌肉组织)、在肾上腺素刺激下脾脏释放的储存红细胞以及自然高温、高湿环境都可能引起血细胞浓度和血液黏度增大,血红蛋白含量升高,导致血流不畅和慢性缺氧,引发疲劳的发生,尤其是高原训练过程中这种现象较为普遍[44-47]。此外,血液黏度和血流阻力的增大还会限制心脏的输出量并使最大摄氧量下降,尤其是血液黏度的大小与耐力性运动员运动时达到运动性疲劳的时间(心率为170 次∕分钟或者摄氧量达到最大)有着密切关系[48-49]。但也有研究认为,红细胞比容的增加并不总是会引起血液黏度的升高。该实验16 名耐力运动员在接受(n=10)和不接受(n=6)高住低练的模式训练4周后,用等容血液稀释法(静脉切开和∕或血浆容量扩张器)分开,重新调整红细胞体积和血浆量至基线值,发现所有受试者训练红细胞比容都增加,但血液黏度没有任何显著变化,该研究认为训练期间可通过降低血浆黏度来弥补细胞比容的增加,从而限制其对血液黏度的影响[50]。在训练中,血浆黏度的下降可能是一种补偿性反应,以限制血细胞比容上升对血液黏度的影响[50-52]。

2.1.2 血细胞运行速度与运动性疲劳、机能状态

在决定微循环血流灌注量的因素中,血细胞的运动速度是关键因素。微血管、动脉血管血细胞运行速度与运动能力、运动性疲劳之间都有着密切关系。Broxterman等[53-54]研究表明,血管,尤其是小血管、微血管血流速度的减慢是加剧外周和中枢疲劳发展的关键原因,并且延缓了运动后外周和中枢疲劳的消除。Bharat[55]研究发现,血流量尤其是脑部血流量减慢是慢性疲劳发生的关键原因,且这一影响因素发生在慢性疲劳早期。Naoe 等[56]研究发现,当室内的污染物增加时,脑部血流量将会导致机体工作能力下降以及慢性疲劳的发生。故血流速度减慢尤其是微血管、小血管血流速度减慢可导致机体工作能力下降,诱发慢性疲劳的产生。

2.1.3 微血管反应性(血流灌注量)与运动性疲劳、机能状态

虽然血细胞浓度和血流速度与运动性疲劳的发生、机能状态的变化有着直接关系,但关于微血管反应性(二者的综合)与运动性疲劳、机能状态关系的直接研究不多。Marko等[57]研究发现,与一般健康年轻人相比,专业的赛艇运动员在大强度运动结束后身体机能下降幅度更大,其中微血管的反应性、血管内皮依赖式舒张能力的大幅度下降和机体较低抗氧化水平是关键诱因。Mathias 等[58]研究发现,当限制膝关节的血流灌注量时,自行车运动员低强度动态膝关节伸展至疲劳的时间较不限制时明显减少,但肌肉的最大活动强度无明显变化。Joshua 等[59]研究发现,当受试者以75%和85%最大摄氧量各运动20分钟后,活动手臂和非活动手臂皮肤的微循环血流灌注量都明显降低。Barbosa 等[60]研究发现,对受试者一侧肢体进行微血管缺血预处理可以改善运动肢体肌肉的收缩和舒张能力,并延长肌肉达到疲劳的时间。

张昊楠等[61]研究得出奥运会赛前训练期间赛艇运动员微循环反应性的变化与睾酮、血红蛋白(P<0.05)呈正相关,与血尿素(P<0.05)、肌酸激酶呈负相关,其可作为运动员机能状态监控的无创性指标。刘婷婷等[62]通过对不同水上运动项目微血管反应性与运动员机能状态关系的研究,也得出了相似结论。Szygula[1]研究显示,当运动员(排球)处于良好的竞技状态下(最大摄氧量增大),运动员血管反应性随之增加,反之则降低。在亚高原训练阶段有学者也得出相似的结论。朱天钧研究发现,亚高原训练期间赛艇运动员微血管反应性的变化与运动员机能状态存在一定的关系,可作为运动员身体机能状态监控的无创新指标之一[2]。但在高原训练阶段,相关研究结论尚不够明确。朱欢等[3]研究发现,高原训练期间赛艇运动员微血管反应性的变化与血尿素、肌酸激酶呈负相关,与血红蛋白呈正相关,但基本都无统计学意义,表明高原训练微血管反应性与运动员机能状态的相关性不够。

综上认为,微血管反应性的大小与运动性疲劳的发生有着直接关系,可作为运动员身体机能状态诊断的无创性指标。但在高原训练阶段,研究结论尚不够明确。高原上特殊的缺氧、干燥自然环境、海拔高度以及运动负荷对运动员微血管反应性、运动员身体机能状态造成了复杂的影响,其中的变化特点和关系尚不够明确。

2.2 运动负荷的机能学评价

训练计划的科学制定和运动负荷的合理安排是运动员运动成绩提高的关键因素。训练负荷和训练强度过大,会对运动员机体造成一系列的不适反应,而微血管反应性也会明显下降,引起微循环功能障碍。张昊楠等[61]研究发现,微血管反应性与训练强度密切相关,高强度训练会抑制机体微循环功能,中低强度的训练则会促进机体微循环功能的提高。高炳宏等[5]研究发现,高原训练期间运动员微血管反应性的变化与高原缺氧环境、运动负荷的安排有着密切关系。李国政[6]研究发现,不同训练阶段(平原、高原、下高原后的平原训练)赛艇运动员微血管反应性与训练负荷都密切相关,负荷越大、疲劳越深,微血管反应性下降幅度越大;该研究还发现,相比于常规机能指标,微血管反应性对运动负荷的变化更为敏感,训练期间微血管反应性的变化可在一定程度上反映出训练负荷和训练强度的大小。此外还有学者发现,亚高原训练期间,当运动员运动负荷变化时,心率和血氧饱和度变化不大,但微血管反应性的变化较为明显[2]。

综上,在运动训练过程中,运动负荷对微血管反应性的变化有着明显影响,微血管反应性能够敏感地反映出运动负荷的变化,这对于教练员在训练过程中对训练负荷进行监控和评价有着重要指导和参考作用。

2.3 专项有氧能力的机能学评价

作为运动时物质能量代谢交换的中转站,微循环系统的功能与运动员的有氧能力密切相关,尤其是微血管反应性的大小对运动员的有氧能力起着直接的决定作用。对运动员有氧能力评价的生理学手段,主要有最大摄氧量、血红蛋白浓度的测定等,但这些指标都存在一定的弊端,如测试繁琐、运动员依从性差、有创、客观性差等,而微血管反应性指标可以较好弥补这些不足,或可成为运动员有氧能力评价的新手段。朱欢[3]研究发现,微血管反应性的变化与微血管反应性与运动员有氧能力、血红蛋白的变化呈正相关。微血管反应性与血红蛋白共同用于运动员有氧能力的评价,可从血细胞浓度和血流速度两个方面对运动员血液循环效率进行评定,不仅评价结果客观、可靠,且测试简单、无创。李国政等[6]研究也发现,微血管的反应性可作为运动员高原训练后有氧能力判断的有效机能学指标。

综上,微血管反应性与运动员有氧能力之间关系密切,在一定程度上可用于运动员有氧能力的评定,但目前的研究仅仅只是定性研究,对二者间的定量关系研究尚不足,今后应多角度地对二者的关系进行定量研究。

3 目前研究与应用中存在的不足

3.1 微血管反应性与常规机能监控指标的量化研究不足

虽然目前已有多位学者对微血管反应性与常规机能指标的关系进行了相关性研究,但多数是对某一阶段两类指标整体的相关性进行研究,导致两类指标关系的细化研究不足,今后应对小阶段或小周期两类指标的关系进行细化研究,同时还要对不同训练手段(平原、高原)与不同训练阶段(常规训练、赛前训练)两类指标的变化特点进行对比研究,以明确不同训练阶段两类指标的关系,从而提高运动员机能状态的精确性、客观性和有效性,尤其是关于重大比赛前二者关系的研究不够,在重大比赛前的备战中运动员身体、心理的变化及教练员的训练手段和方法不同于日常的常规训练,监控的手段和方法自然也不同,因此如何在重大比赛前的备战中将微循环指标合理、有效地融入到运动员身体机能状态的监控中至关重要。

3.2 微血管反应性评价运动员机能状态的针对性不够

传统的监控指标(如心率)存在着针对性不强、评价结果客观性不足等问题,微血管反应性用于运动员身体机能状态监控时可能存在此方面问题,如何依据项目特点和微血管的反应性变化规律提高微血管反应性应用的针对性将是后期研究面临的重要问题之一。

3.3 研究项目较为单一

基于多种因素,目前微血管反应性在运动员机能状态监控中的应用较多的集中在赛艇、皮划艇、帆船等水上项目,而在其他运动项目中尤其无氧运动项目中较少涉及,导致研究结果具有一定的局限性,因此,如何将研究成果应用到其他运动项目(其他有氧运动项目和无氧运动项目)将是今后研究的重要方向。

3.4 运动员微循环反应性纵向研究不足

受多种因素的影响,微循环相关指标个体差异相对较大,因此导致个体化特征与规律性变化的关系较难处理。若对所有运动员建立统一的评价标准可能缺乏针对性,因此应针对不同专项和水平运动员建立微循环反应性的个人数据库,提高监控的客观性和科学性。

4 小结与展望

4.1 小结

4.1.1 微血管反应性与耐力性运动员运动性疲劳的产生、身体机能状态的变化有着密切关系,可作为运动员身体机能状态的无创性指标;但在高原训练阶段,相关研究的结论尚不明确,这与高原上特殊的缺氧、干燥自然环境、海拔高度以及运动负荷等对运动员微血管反应性复杂的影响有关。

4.1.2 微血管反应性应用于运动负荷、专项能力变化的评定可能是评价训练科学性和效果的新手段,但相关研究存在项目单一、特殊训练手段下研究结果不明确等问题,尤其高原训练阶段,研究人员需要从不同运动项目、不同训练手段和阶段等方面对微血管反应性在耐力性运动员中的应用进行定量研究。

4.2 展望

使用微血管反应性指标无创评定耐力性运动员的身体机能状态变化、运动负荷、专项有氧能力是目前微血管反应性在运动训练应用中的主要方向。在对运动员机能状态评定时,若能将微血管反应性与常规机能监控指标有效结合应用于运动员身体机能状态监控,对于提高运动员机能状态监控的质量和水平都有着较为重要的意义。但若想将微血管反应性指标成熟应用于耐力性运动员的身体机能状态监控仍需要在许多问题上做进一步研究,尤其是有氧耐力影响微血管反应性的生物学机制。