文旅教体融合:内在机理、运行机制与实现路径

黄益军 吕振奎

摘 要:文旅教体融合是文化、旅游、教育、体育产业或部门在内外部驱动要素影响下,所形成的产业或部门边界模糊的现象。业态升级和资产通用是文旅教体融合的产业逻辑,需求高级化和需求复合化是文旅教体融合的消费逻辑,技术赋能和技术标准是文旅教体融合的创新逻辑。基于政府规制的直接和间接、鼓励和限制、供给和需求视角,提出文旅教体融合运行的产业激励、消费引导和技术创新三大机制,以及组织、政策、人才、载体、平台五大实现路径。

关键词:文旅融合;文旅教体融合;内在机理;运行机制;实现路径

中图分类号:G124 文献标识码:A DOI:10.11968/tsyqb.1003-6938.2019058

Industry Convergence on Culture,Tourism,Education and Sports:Inner Mechanisms,Operating Mechanisms and Implementation Paths

Abstract Industry convergence on culture, tourism, education and sports is the blurry phenomenon among industry boundaries driven by internal and external elements. Commercial activities upgrade and assets universality prompt industrial probabilities of the convergence. Consumption advancement and consumption integration prompt consumptive probabilities of the convergence. Technology empowerment and technology standard prompt creative probabilities of the convergence. The paper puts forward triple-packs dimensionalities of governmental regulation with direct and indirect, encouragement and restriction, supply and demand. It also proposes mechanisms of industrial motivation, consumption guidance and technological innovation and implementation paths of industry convergence on culture, tourism, education and sports by aspects of organizations, policies, funds, talents and platforms.

Key words the integration of culture and tourism;convergence on culture, tourism, education and sports; inner mechanisms; operating mechanisms; implementation paths

文旅教体融合是产业或部门融合的一种新现象、新趋势。国内产业实践中文化、旅游、教育、体育两两甚或三者相互融合的现象层出不穷,衍生出文化旅游、体育旅游、研学旅游等新业态,但文旅教体四者是否可以融合?政府如何推动融合?现有文献并未作出很好解答。本文在文献回顾、政策分析基础上,对文旅教体融合的内在机理和政府规制视角下文旅教体融合的运行机制,以及政府促进文旅教体融合的创新路径进行了研究。

1 文献回顾

1.1 文旅教体融合的概念与理论基础

Benner和Ranganathan[1]提出产业融合可以被界定为两个或更多的独立产业之间通过科学知识、技术和市场的联结所导致的产业边界模糊的过程。针对国内文旅教体两两或三者融合的产业现象,学者提出了一些“体旅”“教旅”“文体旅”融合的相关概念。如杨强[2]将“体育产业与旅游产业融合”形成的“体育旅游”定义为“一种兼具体育和旅游业特性的新型服务业态”;张俊英[3]认为旅游产业与文化产业的融合是两者向同一方向汇合或运动,逐歩形成新产品或新产业的过程与结果;冉源懋和王浩霖[4]将“研学旅行”阐释为以提高学生技能、拓展视野、丰富知识为目的的校外教育实践活动;尹宏和王苹[5]认为文体旅融合本质上是文化、体育、旅游产业相互促进、协同共生、向高附加值推升的动态过程。综上,学者对文旅教体融合相關概念的认识具有共性:即产业之间在内外部驱动要素影响下所形成的新业态及其过程。目前,学界对“文旅教体融合”并未提出明确界定,本文将其定义为:文化、旅游、教育、体育等产业或部门在内外部驱动要素影响下,所形成的产业或部门边界模糊的现象。这种模糊并不意味着产业会随着时间而趋同,而是预示着两个之前独立的实体具有整合和交集的趋势[6]。因此,融合并不意味着文旅教体趋同,但融合新业态会对原有业态产生一定的替代或互补效应。

基于文旅教体融合本身的涉及面和复杂性,加上学术视角的不同,目前学界运用的理论十分多元,如:①产业经济学理论中的产业融合、产业集聚、产业关联、产业生态、产业链等。如朱海艳[7]运用产业链、产业关联、产业集群理论,认为旅游产业与文化产业互动融合的本质原因是旅游服务在文化产业链应用及文化功能在旅游产业链应用的共同结果;②系统理论中的系统论、系统动力、自组织、协同理论等;周春波[8]基于协同创新思维提出文化与旅游产业融合动力机制及协同效应的理论假说;③其他理论如价值链理论、资产通用理论等。如刘晓明和陈亚萍[9]根据波特的价值链模型,从管理、经营、营销和服务四个环节提出体育旅游的开发模式;杨强[10]提出体育本体产业的资产通用特征是体育产业与相关产业融合的内在机理;厉建梅[11]也认为资源的共通性是文化产业与旅游产业融合的基础。

1.2 文旅教体融合的模式与机制

从动态视角来看,不同产业之间融合趋势和程度并不一致。张俊英[3]按照旅游产业与文化产业融合影响因素作用大小,将民族地区旅游产业与文化产业融合模式分为民众自觉、企业主导模式和政府主导、企业推进模式;刘晓明和陈亚萍[9]认为体育旅游产业融合范式有渗透型、重组型和延伸型等类型;金媛媛等[12]提出体育、文化、旅游产业融合的构成要素包括市场融合、企业融合、产品或服务融合、制度融合和技术融合;尹宏和王苹[5]将文化体育旅游融合归纳为一体化发展、产业重组、产业延伸、产业渗透四种模式。

政策规制、市场机制、技术创新、消费需求等要素之间的相互作用、协调发展、整体变革,推动着文旅教体融合的发展。周春波[8]从需求驱动、技术带动和政府规制三个维度,提出文化产业与旅游产业融合的驱动机理;刘晓明和陈亚萍[9]认为合作信任机制、资源共享机制、资本运作机制、高端优化机制和进入退出机制有利于体育旅游价值链的升级优化;金媛媛等[12]认为体育、文化、旅游融合的外部动力机制包括市场需求、政府政策和技术革新,内部动力来自于企业减少对环境依赖和获取竞争优势;尹宏和王苹[5]提出文化、体育、旅游产业融合的资源共享、要素渗透、业态耦合、市场叠加、规制创新等作用机制。

1.3 文旅教体融合的路径与策略

学界对文旅教体融合路径与策略探讨,聚焦于如何通过宏观、中观和微观的供给侧改革,改变目前我国文旅教体产业融合中“政府搭台、政府唱戏”的窘境,实现政府、产业、企业的协同。如刘晓明[13]认为体育和旅游产业融合发展的障碍来自政府与企业,政府层面要引导促进和规范治理,企业层面要实现战略创新和管理创新;张瀚月[14]提出湖北省体育和文化产业融合的标准、规划、技术、业务、市场5大融合路径;尹宏和王苹[5]提出推动文体旅产业融合的四个路径选择,即以赛事资源发展体育旅游、以产品创新升级文化旅游、以业态融合融通文化与体育、以产业生态促进文体旅融合;金龙[15]提出了文旅融合背景下公共图书馆研学旅游的服务创新策略。

综上,学界基于不同视角,对文旅教体两两或三者之间融合的概念、模式、机制、路径等进行了比较深入的探讨。由于旅游产业的商业属性,探讨“旅游+文化”“旅游+体育”的成果尤其丰富。但是,由于文化、体育产品本身具有准公共物品属性,兼具社会效益和经济效益,加上教育的偏公益属性,使文旅教体四者的融合更为复杂,面临市场性和公益性、社会效益和经济效益的矛盾与冲突。对这类复杂、跨界问题的解决,“如果没有所有……相互联系的团体和组织的参与,复杂的公共问题就不太可能得到有效的處理”[16]。因此,要协同文旅教体各产业和部门,政府“元治理主体”的作用不可或缺。而且,我国文旅教体融合尚处于初期阶段,各方对文旅教体“为何融合”“怎么融合”认识还比较模糊,亟需国家和地方政府对融合主体、形式、内容等进行宏观的制度性安排。目前,已有学者开始聚焦于文旅教体融合中的政府视角,如钟志平和刘天晴[17]对政府研学旅行示范基地建设文件中共同关注的因素进行对比,为政府指导研学旅行示范基地建设提出建议。但总体来说,相关文献尚不多见。

2 文旅教体融合的内在机理

2.1 业态升级和资产通用:文旅教体融合的产业逻辑

2.1.1 业态创新和升级的客观诉求

业态创新和升级是文旅教体自身由初级形态发展到高端形态的重要标志。从产业属性来说,文旅教体都提供满足精神需求的产品或服务,其服务对象也存在一定交叉,彼此之间的跨界融合更容易发生。金元浦[18]认为通过“越界”促成不同行业、不同领域重组与合作有利于文化创意产业内部各部类向高端形态的升级换代;厉无畏[19]提出旅游产业的有智增长(Smart Growth)新模式,其中两个主要实现途径即跨越产业边界联动发展和跨越区域界限联动发展。“大体育”“大教育”等概念的提出,也从侧面反映出体育、教育的产业拓展和交融趋势。因此,融合是文旅教体产业内部实现业态创新,以及自身升级换代的客观诉求。

2.1.2 资产通用的产业现况

胡永佳[20]从威廉姆森“资产专用性(Asset Specificity)”概念衍生出“资产通用性”定义,即:在至少不牺牲生产价值的条件下,资产可以转为它用的程度;威廉姆森[21]提出资产专用性分为四种类型:专用地点、专用实物资产、专用人力资产以及特定用途的资产。相应地,考察文旅教体产业现况,可以发现在地点/场所、实物资产、人力资产等方面均存在资产通用的情况。从地点和实物资产看,博物馆、美术馆、科技馆、纪念馆、剧院、图书馆、文化馆、体育馆等场馆设施既服务于文体爱好者,也可为旅游、研学所用。从人力资产看,旅游景区的民俗演出、体育赛事、实景舞台剧、文化志愿服务等都是文旅教体人才互哺的典型例子。文旅教体资产通用性的普遍提高,主要来源于资产的柔性化和模块化,如大型体育场馆在建造之前就考虑了赛事之外的参观、会展、研学等功能和人员需求,因而降低了转为其他用途时的改造、交易或时滞成本,增强了资产通用程度。通用技术、通用设施、通用人力资源等通用资产在文旅教体中的扩散和普遍应用,导致文旅教体融合较多较广的产业现象。

2.2 需求高级化和需求复合化:文旅教体融合的消费逻辑

2.2.1 需求高级化促进精神消费增加

马斯洛指出,在基本的生理、安全需要得到满足后,会产生更高层次的归属、自尊、自我实现等需要,而且需求层次的满足不是一种突然、跳跃的现象,而是缓慢地从无到有。因此,需求高级化指消费需求演变的基本轨迹是从物质需求出发,不断向文化、情感、精神方面需求推进。伴随我国经济发展和居民生活水平提高,属于精神消费领域的文旅教体消费进入快速发展时期。国家统计局公报显示,2015-2018年,全国人均GDP平均增长6.2%,人均教育文化娱乐支出平均增长8.9%,同期恩格尔系数平均下降0.7%①,这反映出文化消费与经济发展的良性互动。可以预见,文旅教体的消费潜力还将进一步释放。

2.2.2 需求复合化促进综合体验消费

人类需求具有多样性和复杂性,每个个体拥有不同的思维和感受,作为群体也会因历史阶段、社会环境、发展水平不同而产生不同需求。需求除了层级的优化外,也体现在需求的复合性上。我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。美好生活意味着多样化、个性化的消费方式,因此,追求文化、愉悦、健康等“综合”“复合”体验的产品越来越受到消费者青睐,“人们对旅游的认识不再停留在‘看山看水看风景阶段,开始走向‘观文品史、体验生活的新阶段。”[22]文旅教体融合是以产品或服务的形式,将文化认知、旅游体验与身心健康植入现代消费,是对需求复合化的现实回应[23]。

2.3 技术赋能和技术标准:文旅教体融合的创新逻辑

2.3.1 技术赋能创新融合形式

知识外溢使原来可能不相关产业的技术平台变得更为通用,不同产业的发展也越来越依赖于这些平台[24]。以互联网、数字化、大数据、人工智能、VR、5G等为代表的新一轮科技革命赋予文旅教体融合业态和载体以创新动能。一方面,技术进步产生新的融合业态。如“非遗+直播”打破了学习和了解传统文化遗产的时空局限;VR和5G结合让游客随时随地都能沉浸感受景区的美景和文化;另一方面,技术进步提供新的融合载体。如文旅教体APP使人们足不出户就能学习网络慕课、欣赏旅游目的地美景、体验体育赛事激情;可穿戴技术解决了文旅教体活动参与者分享性弱、体验性差、记忆性不强、安全性不高等问题,促进了文旅教体的智能化融合。

2.3.2 技术标准拓展融合范围

技术标准的采纳是产业融合最明显的表现之一。一方面,它给变动环境下的企业或组织提供了可预期的生产标准。通过以信息技术为支撑的文旅教体新业态新模式的国家和行业标准的制订,企业或组织获得了生产参照,也有利于采用同一技术标准的供给主体进入文旅教体融合领域;另一方面,特定技术标准约束下的产业,会趋向于形成一个更大的产业系统,产业之间的融合并不会破坏原有的价值链,这种“互补”融合导致文旅教体融合环境的相对稳定[24],有利于更多非企业性质的供给主体(如文化事业单位、教育机构等)进入融合领域。

3 文旅教体融合的运行机制

3.1 文旅教体融合的规制维度

3.1.1 规制方式:直接和间接

规制方式、规制方向和规制对象是文旅教体融合规制研究的三个维度(见图1)。在文旅教体融合中,直接和间接構成政府规制方式维度。政府既可以通过许可证制、审批制、制定规划、投资经营等方式直接干预文旅教体融合的资源分配和运行态势,也可以通过提供行政指导、信息服务、税收减免、融资支持、财政补贴、关税保护等方式间接诱导融合。

3.1.2 规制方向:鼓励和限制

在文旅教体融合中,鼓励和限制构成政府规制方向维度。政府既可以构建一种有效的激励和协调机制,激发各类供给主体从事融合业态开发和融合技术创新的积极性和创造性,也可以通过约束机制,对供给主体的生产资质或过时的技术、消费主体的非理性需求等进行限制。

3.1.3 规制对象:供给和需求

在文旅教体融合中,供给和需求构成政府规制对象维度。Kr?覿mer和Wohlfarth[25]认为产业规制目的就是保护竞争和保护消费者。企业是文旅教体融合业态的供给主体,其产出是典型的服务型产品,消费者必须通过亲身体验方能完成消费,即生产与消费在时间空间上具有同步性。因此,政府规制是产业融合的外在驱动要素,其通过作用于供给和需求对融合产生影响。

3.2 文旅教体融合的主要机制

3.2.1 产业激励机制

产业激励是政府通过直接或间接方式对文旅教体融合供给方进行规制的过程。周春波[8]认为在文化与旅游业市场化进程中,协同施展政府多维调控与治理能力,有助于优化文化与旅游产业从边界模糊到要素多尺度融合的业态生成过程。政府通过鼓励业态升级和提升资产通用性,以及限制不合格供给主体等手段影响文旅教体融合(见图2)。

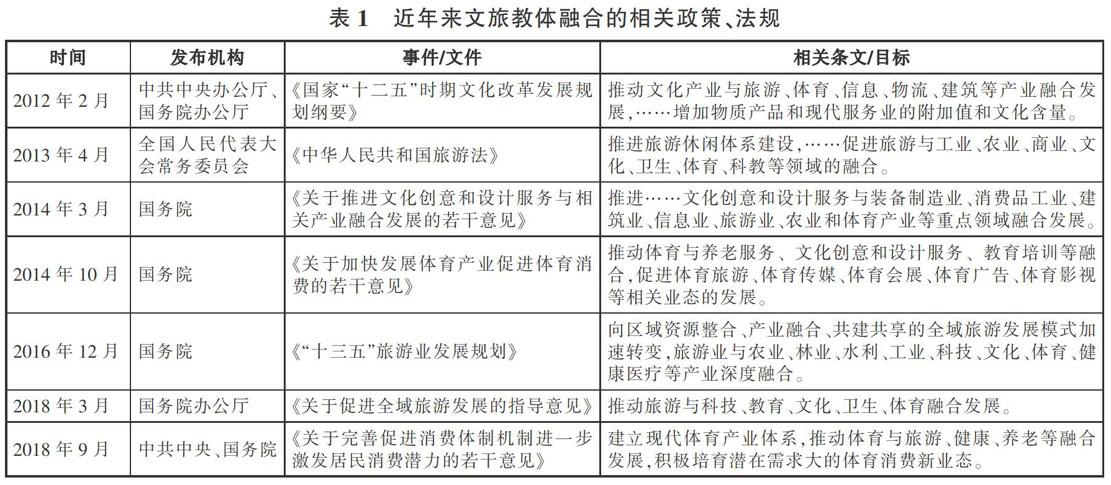

直接出台相关政策培育融合市场主体、促进业态升级是政府常用做法。近年来,国家相继出台了一系列鼓励文旅教体融合的规划和意见,加大文旅教体融合的政策支持力度(见表1)。从发布部门看,既有中共中央、国务院及其办公厅,也有全国人大常委会;从政策性质看,既有国家法律,也有部门规章;从政策相关条文看,均提及通过文旅教体融合促进相关业态优化或升级。如《“十三五”旅游业发展规划》明确提出旅游业与文化、体育、健康医疗等产业深度融合,向区域资源整合、产业融合、共建共享的全域旅游发展模式转变。在各项政策措施中,往往附带行政指导、税收减免、财政补贴、融资支持、土地供给等优惠政策,为文旅教体融合发展创造了有利的条件和环境。

除直接引导业态升级外,国家也通过鼓励资产通用间接促进文旅教体融合。如《旅游资源分类、调查与评价》(GB∕T18972-2017)将教学科研实验场所(EAC)、文化活动场所(EAE)、康体游乐休闲度假地(EAF)、传统体育赛事(FBF)、现代文化、商贸、体育节庆(HBC)等均列入旅游资源,体现出文化、教育、体育的场所和人文资产不仅能为各自领域服务,更具有被旅游业充分利用的资产通用特性。《公共文化服务保障法》第三十二条申明“国家鼓励和支持机关、学校、企业事业单位的文化体育设施向公众开放”,也反映出国家鼓励文旅教体资产的开放共享。

随着我国文旅教体融合范围不断扩大,供给主体也出现定位不清、过分逐利、挂羊头卖狗肉等现实问题,如研学旅游中重“游”轻“研”、收费过高,文化旅游中文化特色不够鲜明等,亟需国家在现有政策扶持基础上,出台相关市场治理政策,规范市场进入壁垒。同时,文旅教体融合正方兴未艾,产业制度建设尚不成熟,体制机制尚未理顺,政府部门多头管理现象仍然突出。因此,当边界产业出现后,政府在管理中要分清主要利益,更需要在管理职能出现交叉时明确主导方向,为深入推进我国文旅教体融合发展创造更加有利、完善的政策环境。

3.2.2 消费引导机制

推动文旅教体融合是满足新时代人民群众美好生活需要的有效路径。反过来,消费需求的导向和拉动作用又是文旅教体能够实现融合发展的最根本原因。政府通过促进消费需求高级化和复合化,以及加强文旅教体消费市场监管等手段影响文旅教体融合(见图3)。

政府可以直接通过政策鼓励文旅教体消费升级,进而在全社会形成文旅教体的消费风尚。如2014年10月国务院下发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,通过鼓励日常健身活动、推动场馆设施开放利用、加强体育文化宣传,营造重视体育、支持体育、参与体育的社会氛围,将全民健身上升为国家战略?2018年9月,中共中央、国务院发布的《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》提出服务消费持续提质扩容,鼓励文化旅游体育消费。国内许多省市也纷纷出台提升文旅教体消费的政策,鼓励发放“文旅体一卡通”、举办文旅教体惠民消费季等。

政府也可以通过制度创新间接促进消费需求升级。江小涓[23]指出,体育服务业和文化服务业都面临时间的刚性约束。通过各种社会福利制度、黄金周、带薪休假制度等创新,为居民有选择性的出门旅游或参与文教体活动提供了时间保障。反过来,随着人们文旅教体活动阅历增加,才会不满足于传统观光型旅游产品或单纯的体育赛事、教育学习活动,而逐渐追求文化旅游、研学旅游、体育旅游等综合性产品,形成“简单体验——差异体验——综合体验”的良性循环,实际上就是促进了文旅教体融合发展。

在文旅教体消费过程中,也会出现盲目从众、过度消费、低俗化等不合理消费现象,如研学旅游学生“只游不学”、家长报名“盲目攀比”等,亟需政府及相关部门进一步加强对文旅教体融合的市场监管,并引导消费者养成合理消费习惯,在全社会形成合理的文旅教体消费氛围。

3.2.3 技术创新机制

技术创新的扩散与溢出为文旅教体融合提供了动力源泉。在规制影响技术创新过程中,政府通过鼓励技术赋能和采用新技术标准,以及淘汰过时技术等手段影响文旅教体融合(见图4)。

政府可以通过政策直接扶持技术研发、鼓励产业融合实践中技术创新应用、制定行业生产技术标准,促进文旅教体融合领域企业积极开展技术创新及产品创新。如2017年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》提出通过加强文化科技企业创新能力建设、制定文化产业领域技术标准等途径,强化文化科技支撑。2018年9月,国务院办公厅《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》提出积极开展体育、旅游、家政、养老等服务消费领域和以信息技术为支撑的消费新业态新模式国家标准制订工作。2018年3月,国务院办公厅发布《关于促进全域旅游发展的指导意见》,鼓励利用科技工程、科普场馆、科研设施等发展科技旅游。

政府可以通过对与文旅教体密切关联的科研机构、技术创新中心、技术转移中心、知识产权服务机构等专门要素的培育,以及在企业和科教机构之间搭建互动及合作平台等形式,从人才培养、技术转化、知识溢出等方面间接促进文旅教体融合领域技术创新,形成文旅教体融合技术竞争优势。同时,政府部门积累的公共数据可以间接创造新生产力。截至2018年4月,我国已有46个省级以下地方政府建立了互联网政府数据平台[26],中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)也不定期发布旅游市场、旅游产业、文化事业、文化產业等统计数据。借助海量公共数据,融合产品供给主体可以从中把握我国文旅教体发展宏观趋势,找到技术创新和应用的方向。

政府可以通过执行强制性技术标准、鼓励采用推荐性标准、限制发放经营性技术牌照等途径,逐步淘汰文旅教体融合领域过时的技术,形成良好科技创新氛围。如2017年11月修订的《中华人民共和国标准化法》第二十五条规定:“不符合强制性标准的产品、服务,不得生产、销售、进口或者提供”,通过政府“有形的手”加大严管严惩力度,倒逼文旅教体融合业态供给主体提升技术创新水平。

3.3 文旅教体融合的阶段

根据发生过程,可以将文旅教体融合划分为产业分立阶段、产业融合初期阶段和产业融合实现阶段。随着产业边界的模糊,政策制定者面临新的挑战,即对各自产业的传统管理可能并不适用于新的产业融合现状,这就需要政府设置新的整合规制机构或出台反映融合趋势的法律法规。随着产业划分的过时和新的融合业态出现,意味着政府新规制责任的出现及其重要性的增加[27]。

如前所述,政府规制具有直接和间接、鼓励和限制、供给和需求三组维度。在文旅教体融合初期阶段,面临教育偏公益属性,文化、体育准公益属性,旅游市场属性的不同利益诉求,供给主体可能存在短期利益行为严重、技术创新应用不足、产业融合发展意识薄弱,宏观上可能存在基础设施和公共服务设施缺乏等问题,需要政府加大行政力度,通过组建专门机构加强行政指导、发布政策制定产业融合发展方略、提供财政和金融支持、构建专业人才体系等方式鼓励融合业态创新和技术创新。特别是供给主体无法独立行动的领域,如发展基础设施、开放资本渠道、推广通用技术标准等,尤其需要政府的直接投入。同时,政府还需积极鼓励文旅教体融合业态的消费,引导消费需求的“升级换代”,培养综合性、复合性消费体验风尚,实现需求和供给的良性互动。

随着文旅教体融合业态的成熟,政府、企业、教育机构、文体机构和各类服务机构等主体逐渐建构出紧密合作网络,这时政府及行政部门作为管理主体,应正确认识、遵循产业融合发展规律,以治理的思路引导文旅教体融合体系的优化与运行,除了给予必要的政策、财力支持及规范监督外,应减少不必要的“划桨”行为,强化服务职能,为文旅教体融合体系运行营造良好环境。

4 文旅教体融合的实现路径

4.1 组织创新:构建文旅教体融合发展体制机制

传统规制体制的设置更多是为了管理稳定的市场,而非应对变动或转型市场。面对快速的技术变化和产业融合,在各方利益交织下,会出现协同规制、自我规制和正式规制混合的情况,使政府规制难以为市场提供清晰信号[28]。文旅教体融合涉及不同的目标和利益诉求,必须统筹政府部门相关职能机构,建立跨界治理的协调机构,如成立文旅教体融合发展委员会和文旅教体产业协同联盟。虽然我国已整合原文化部和国家旅游局的职责,于2018年3月组建文化和旅游部,但文旅教体融合还涉及教育部、工业和信息化部、体育总局等国务院组成部门和直属机构,以及由市场监督管理总局管理的知识产权局等,可以以文化和旅游部为牵头单位,整合各职能机构成立专门的委员会,负责制定文旅教体融合发展规划、技术标准和实施意见,协调文旅教体各部门资源,作为融合产业实践的常态管理机构。同时,由委员会统筹文旅教体领域的企业、知识机构、服务机构、行业协会等行为主体,组建文旅教体产业协同联盟,通过发布联盟章程、设立产业发展基金、资助融合技术研发、建设大数据共享平台、联合宣传推广等形式,向市场传递明确的激励信号,推进文旅教体产业融合发展。

4.2 政策创新:加强文旅教体融合发展行政指导

政策是政府规制最常用和生效最快的方式之一。目前文旅教体各领域的部分政策文件涉及了融合发展的相关内容,但针对性远远不足,未能为文旅教体融合发展提供有效行政指导。结合文旅教体融合发展的内在机理,可从产业激励、消费引导和技术创新三方面,出台“1+3+N”制度性文件。1——由国务院出台《关于推进文旅教体融合发展的指导意见》1个总规性文件。从跨产业部门角度厘清融合发展的总体要求、融合方式、融合主体、重点任务、实践载体、推进机制和保障措施。主体内容应纳入《国家“十四五”时期文化发展改革规划纲要》;3——分别由文旅部、教育部和国家体育总局为主,联合相关部门(财政部、人社部等)出台文旅教体融合发展部门性政策文件,鼓励企事业单位转型文旅教体融合业务,以及文旅教体融合专项税收和金融扶持政策,引导资金流向融合产业聚集领域;N——国务院其他部委贯彻落实《关于推进文旅教体融合发展的指导意见》而出台的相关政策。如针对文旅教体消费,出台《文旅教体融合消费指导意见》,培育文旅教体融合消费增长点,通过配套鼓励措施和政策宣传引导,改善居民对文旅教体融合业态的消费预期。针对文旅教体技术创新,出台《文旅教体融合技术创新管理办法》,明确文旅教体融合领域技术创新重点领域,加强知识产权保护,鼓励技术创新和通用技术平台建设,提出技术成果孵化对接实施方案,并提供税收和金融优惠政策。

4.3 人才创新:构建文旅教体融合发展人才体系

文旅教体融合是一项长期、系统、专业性强的工程,需要大量具有创新意识、具备专业技能的复合型人才。文旅教体融合发展人才体系构建需要从培养和引进两方面入手。在人才培养上,首先,利用高校作为高层次人才培养主阵地的优势,加快高校文旅教体融合人才培养。国内部分高校已经意识到文旅教体复合型人才的重要性,如北京体育大学体育休闲与旅游学院,在旅游管理本科专业设置了“体育旅游规划设计”和“体育旅游运营管理”方向,休闲体育专业设置了“户外教育”方向;北京联合大学旅游学院旅游管理专业研究生设置了历史文化遗产旅游、研学旅游等研究方向,均反映了文旅教体融合市场需求对高校人才培养的影响。今后可进一步通过教育部學科专业目录调整、政产学研联合培养等措施,鼓励高校在现有优势学科基础上,增设文旅教体融合本科和研究生专业;其次,举办全国文旅教体融合创业设计大赛,筛选优秀人才团队,并提供创业计划孵化扶持。在人才引进上,重点引进国内外高校、科研机构、文旅体企业在科技研发、产业规划、业态创新等领域的高级人才,组建文旅教体人才智库,并提供人才绿色通道或专项政策,在团队建设、项目孵化、子女入学、就医就业、税收返还等方面给予优惠政策,以更好发挥人才在服务供给上的协同效应。

4.4 载体创新:打造文旅教体融合示范项目

载体创新是指依托文旅教体融合示范项目,作为政府推动产业实践的具体抓手,同时带动更多供给主体投身融合的业态创新,也能更好满足群众美好生活和多元体验需求。在文旅教体融合初期,各供给主体尚处于互相关注和交叉探索阶段,此时融合载体建设应有利于政府对融合示范项目的认定和推广,以及为运营资本进入提供明确的定位和方向。融合载体创新诸如:①现代文旅教体街区:以“文化+旅游、教育、体育”为主要特色,以文化业态运营商为供给主体,依托现有的历史文化街区、历史地段、传统街巷、大型建筑群落等,通过空间功能转换,融文化景点参观、青少年非遗学习体验、电子竞技赛事、现代艺术表演为一体,以现代文化业态带动旅游、教育和体育需求;②精品文旅教体旅游线路:以“旅游+文化、教育、体育”为主要特色,以旅游运营商为供给主体,以旅游线路产品为表现形式,在传统景点参观、文化体验之外,适当加入骑行、游泳、垂钓、马拉松等体育元素,以及文化遗产探寻、爱国主义教育、亲子体验等教育元素,为旅游者提供文旅教体综合体验;③文旅教体研学训练营以“教育+文化、旅游、体育”为主要特色,以教育服务运营商为供给主体,依托现有的教育研学基地、青少年校外实践基地、户外拓展基地、科学考察基地等,融入文化景点建设、文化民俗体验、体育竞赛项目等,以教育培训和家庭亲子带动文化、旅游和体育需求;④文旅教体主题小镇:以“体育+文化、旅游、教育”为主要特色,以体育服务运营商为供给主体,依托现有的体育产业示范基地、运动休闲小镇、体育特色景区、体育旅游小镇、大型体育赛事落户地等,通过完善旅游配套设施、设计文化节庆活动、强化体育培训功能等,以体育活动和户外运动带动文化、旅游和教育需求。

4.5 平台创新:促进文旅教体融合业态转化

从商业属性来说,平台是促进生产者和消费者进行价值互动的机构,生产者和消费者在其间进行信息、商品与服务、金钱的“核心互动”。从政府规制角度,平台创新是指利用互联网平台,增强业态供给主体、技术创新主体与资本主体之间的互动,服务于文旅教体融合业态的转化。它更多服务于供给侧,但其促进不同主体“核心互动”的本质是一致的。在平台创新上,首先,依托现有的文化和旅游部数据中心,建设文旅教体大数据应用平台,通过持续跟踪和数据监测建立专项数据库,发布文旅教体行业特点的结构性数据,培育和引领文旅教体融合业态健康发展;其次,建设文旅教体融合业态孵化平台,通过项目招标、创意孵化、创新创业大赛等方式,实现政产学研联动,促进文旅教体融合业态供给方与资本方的互动;再次,建设文旅教体融合科技服务平台,通过技术标准推广、技术升级服务、技术应用对接等方式,促进文旅教体融合业态供给方与科技创新主体的互动。

5 结语

本文通过文旅教体融合发展的三组规制维度、三大运行机制和五大实现路径的理论研究,首先可以为政府改革文旅教体融合组织架构、制定推动文旅教体融合政策、培育文旅教体融合人才等提供理论依据;其次,文旅教体融合所形成的复合业态,很大程度上也代表了文旅教体产业或部门创新升级的发展方向,有利于它们实现转型升级、突破发展瓶颈,对于文旅教体社會资源的共建共享也具有重要现实意义;再次,对文旅教体企业和机构抓住产业融合发展机遇,深入审视文旅教体融合发展趋势,重构更符合产业融合发展要求的战略目标、组织结构、产品研发、营销策略和盈利模式,实现文旅教体企业和机构做大做强、优化发展具有理论借鉴意义。

参考文献:

[1] MJ Benner,R Ranganathan.Divergent reactions to convergent strategies:investor beliefs and analyst reactions during technological change[J].Organization Science,2013,24:378-394.

[2] 杨强.体育旅游产业融合发展的动力与路径机制[J].体育学刊,2016,23(4):55-62.

[3] 张俊英.民族地区旅游产业与文化产业融合动力机制与模式研究[D].西安:陕西师范大学,2013.

[4] 冉源懋,王浩霖.研学旅行的英国实践及启示[J].西南交通大学学报(社会科学版),2019,20(3):99-106.

[5] 尹宏,王苹.文化、体育、旅游产业融合:理论、经验和路径[J].党政研究,2019(2):120-128.

[6] Namil Kim,Hyeokseong Lee,Wonjoo Kim,net al.Dynamic patterns of industry convergence:Evidence from a large amount of unstructured data[J].Research Policy,2015,44(9):1-15.

[7] 朱海艳.旅游产业融合模式研究[D].西安:西北大学,2014.

[8] 周春波.文化与旅游产业融合动力机制与协同效应[J].社会科学家,2018(2):99-103.

[9] 刘晓明,陈亚萍.基于一体化的体育旅游价值链整合及产业融合发展的范式创新[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2014,8(1):34-38.

[10] 杨强.体育产业与相关产业融合发展的内在机理与外在动力研究[J].北京体育大学学报,2013,36(11):20-24.

[11] 厉建梅.文旅融合下文化遗产与旅游品牌建设研究[D].济南:山东大学,2016.

[12] 金媛媛,李骁天,李凯娜.基于企业成长视角的体育产业、文化产业与旅游产业融合机制的研究[J].首都体育学院学报,2016(6):488-492.

[13] 刘晓明.产业融合视域下我国体育旅游产业的发展研究[J].经济地理,2014,34(5):187-192.

[14] 张瀚月.体育产业和文化产业融合研究:机制、路径、模式——以湖北省为例[J].湖北体育科技,2018,37(6):488-491.

[15] 金龙.文旅融合背景下公共图书馆研学旅游服务创新策略[J].图书馆工作与研究,2019(5):123-128.

[16] (美)登哈特(Denhardt J V),登哈特(Denhardt R B).丁煌,译.新公共服务:服务,而不是掌舵(第三版)[M].北京:中国人民大学出版社,2016:112.

[17] 钟志平,刘天晴.研学旅行示范基地政策评价与需求方强相关性因素研究[J].湖南社会科学,2018(6):147-153.

[18] 金元浦.三大设计之都引领中国创意设计走向世界[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2014(5):31-38.

[19] 厉无畏.创意改变中国[M].北京:新华出版社,2009:168-170.

[20] 胡永佳.产业融合的经济学分析[D].北京:中共中央党校,2007.

[21] (美)奥利弗·E·威廉姆森.段毅才,王伟,译.资本主义经济制度[M].北京:商务印书馆,2003:88.

[22] 王珂,靖伟.体验文化、增长见识成为越来越多游客的主要出游目的[N].人民日报,2019-05-29(19).

[23] 江小涓.网络空间服务业:效率、约束及发展前景——以体育和文化产业为例[J].经济研究,2018(4):4-15.

[24] S.Bornkessel,S.Br?觟ring,S.W.F.Omta.Analyzing indicators of industry convergence in four probiotics innovation value chains[J].Journal on Chain and Network Science,2014,14(3):213-229.

[25] Jan Kr?覿mer,Michael Wohlfarth.Market power,regulatory convergence,and the role of data in digital markets[J].Telecommunications Policy,2017:1-52.

[26] 江小涓.大數据时代的政府管理与服务:提升能力及应对挑战[J].中国行政管理,2018(9):6-11.

[27] Michael Latzer.Media Convergence[R].Working Paper of the Media Change & Innovation Division IPMZ,University of Zurich,Switzerland Zurich,2013:1-19.

[28] Mansell Robin.Media convergence policy issues[A].In:Nussbaum,Jon F.,(ed.) Oxford Research Encyclopedia of Communication[M].Oxford research encyclopedias,2016.

作者简介:黄益军(1983-),男,泉州师范学院陈守仁商学院讲师;吕振奎(1964-),男,泉州师范学院陈守仁商学院教授。

本文系泉州市创建国家公共文化服务体系示范区领导小组办公室项目“泉州市公共文化服务共建共享机制研究” 研究成果之一。

收稿日期:2019-07-18;责任编辑:胡刚