诚毅学院开展心肺复苏教育的实证研究

陈立新,郭 艳,杨远智

(集美大学诚毅学院公体教学部,福建 厦门 361021)

据我国卫生部统计,我国心搏骤停急救成功率尚且不到1 %,世界平均水平为2 %,欧美发达国家存活率达60 %,而美国一些城市更是高达74 %。公众急救知识与技能匮乏是我国院前急救成功率以及第一目击者现场急救实施率低的重要原因之一。[1]美国SHARE项目进行普及胸外心脏按压的CPR培训后,第一目击者实施心肺复苏比率从2005年28.2 %到2009年增至39.9 %;在同一时期,整体生存率从3.7 %增至9.8 %[2]。由此可见,大力加强心肺复苏技能的普及力度是我国当前一项迫在眉睫且任重道远的任务。大学生心智日趋成熟,有足够的能力接受心肺复苏培训,成为能进行有效施救的第一目击者,还能对周围人群起到间接的影响和教育作用。因此,应以学校为突破口,准确把握好教学的方法,加大学校心肺复苏教学普及力度,提高教学质量。为此,诚毅学院于 2017年9月开始在体育课程中对大一新生进行 CPR相关知识与技能的培训和考核,相关情况叙述如下。

1 研究方法

根据课题研究需要,笔者遵循体育科研方法中关于问卷设计的基本要求设计学生问卷,并请5位专家对问卷进行效度检验,使问卷所列问题能反映所要调查的内容,具备有效性。同时,用重测法对问卷进行信度检验。经检测,两次测量的结果相关系数R=0.903,P<0.01,具有较高的信度。本次调查采用重复测试的方法,分别于大一第一学期第一周即心肺复苏教学前对10个体育班级学生发放一次问卷调查,再于该学期末心肺复苏技能测试结束后对同一批学生使用同一份问卷再测试一次。由于两次测试时间跨度比较大,个别班级有学生变动和数据不完整的情况,因此选择其中培训前后人员一致且问卷数据完整的5个班共235名学生的问卷,并对其数据进行对比分析。

采用 excell和spss19.0建立数据库并进行统计学分析。计数资料采用配对样本T检验,检验水准a=0.05,P值取双侧概率,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果与分析

2.1 准备工作

2017年7月,公体教学部全体教师到厦门市第二医院学习心肺复苏技能;2017年9月,二院急救专家到学院进一步规范体育教师的技能,同时指导教师在体育课程中开展心肺复苏技术教学。通过两个月的反复学习实践,每一个教师都能熟知相关知识、规范操作流程,顺利上岗授课。

把心肺复苏相关知识和技能编成教材并入林少琴主编的《大学体育与健康》中,同时,录制并发布网上立体示范教材。该项任务的完成也预示着在诚毅学院《体育与健康》课程中开展心肺复苏技能教学常态化、规范化。

2.2 课程安排

2.2.1 教学目的

使学生掌握心肺复苏术的相关知识和操作流程,逐步提高施救意愿和施救水平,挽救更多人的生命和健康,推动急救技能的普及推广。

2.2.2 教学设置

心肺复苏的教学统一安排在大一第一学期的第二次课进行,技能考核在该学期的第十六周。要求教师每次课为学生准备好自主练习所需要的假人,以便学生反复复习操作流程;指导学生课外观看视频材料,巩固相关知识技能。心肺复苏技能考核成绩占该学期期末总成绩的20 %。将心肺复苏的理论知识考试并入到《大学体育理论》考试中,安排在大一第二学期的第十三周进行。以上途径不仅丰富了体育课程内容,也提高了学生的学习兴趣和急救水平。

2.3 教学效果

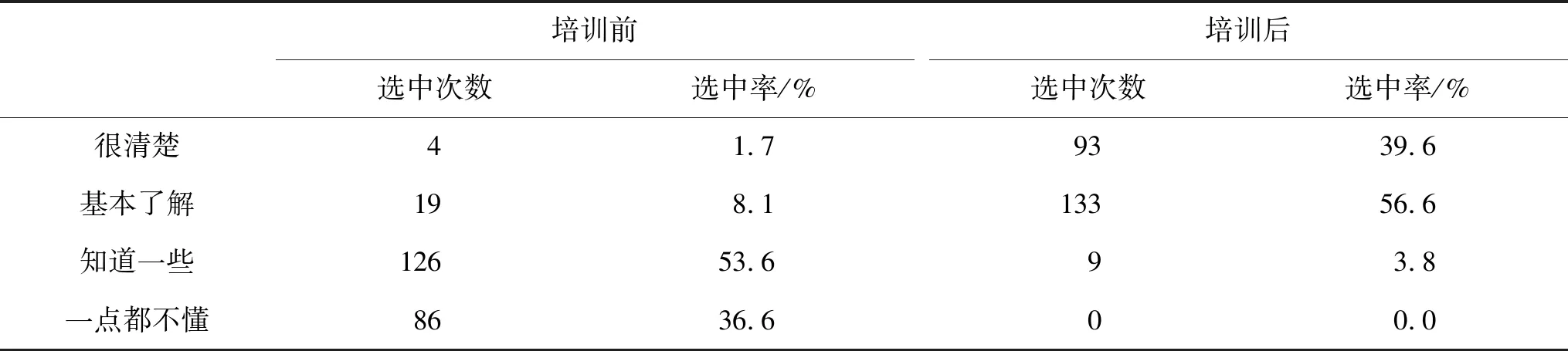

2.3.1 教学前后学生对CPR基础知识掌握情况的比较

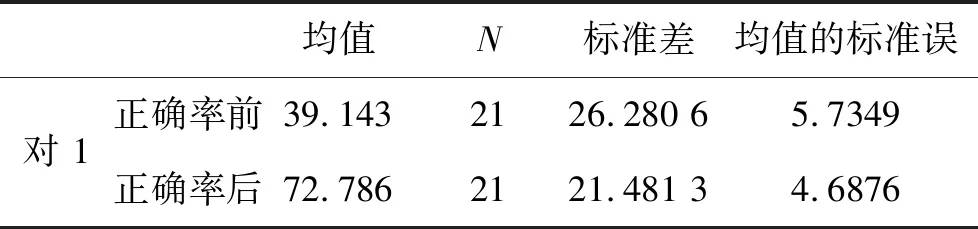

对学生教学前后CPR基础知识回答的正确率进行配对样本T检验,得出结果如下:

2.3.1.1 教学前后学生对CPR基础知识总体掌握情况的比较

表1是对两个样本基本情况的呈现,由表1可见,教学后学生对基础知识掌握的正确率平均值比教学前提高了33 %左右。

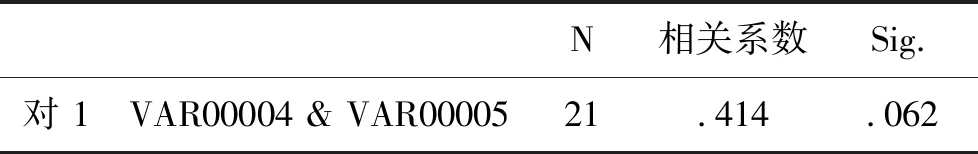

从表2可见,相关系数为0.414,P值等于0.062,教学前后两组数据没有显著的线性相关。

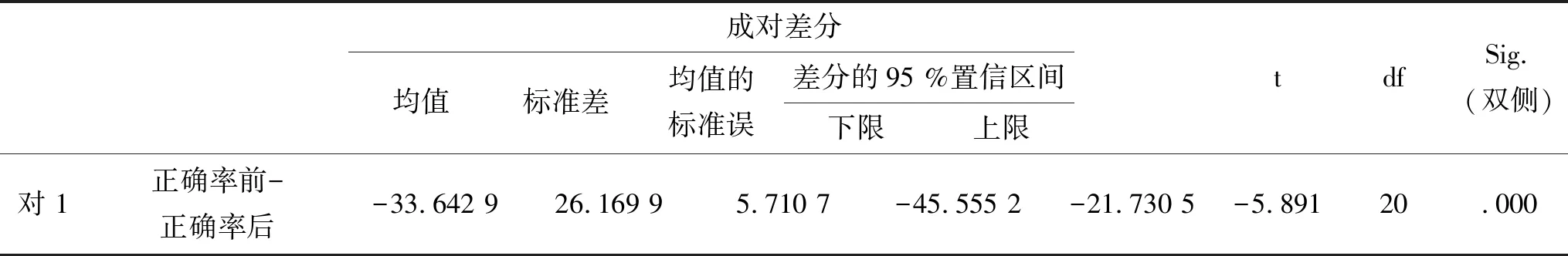

表3是T检验的结果,从表3可见,配对样本的显著性P值等于0.000,小于0.05,说明教学前后该指标变化有显著性差异,即教学后学生CPR基础知识回答的正确率显著增高。

2.3.1.2 教学前后学生对CPR各知识点掌握情况的比较

表1 成对样本统计量

表2 成对样本相关系数

表3 成对样本检验

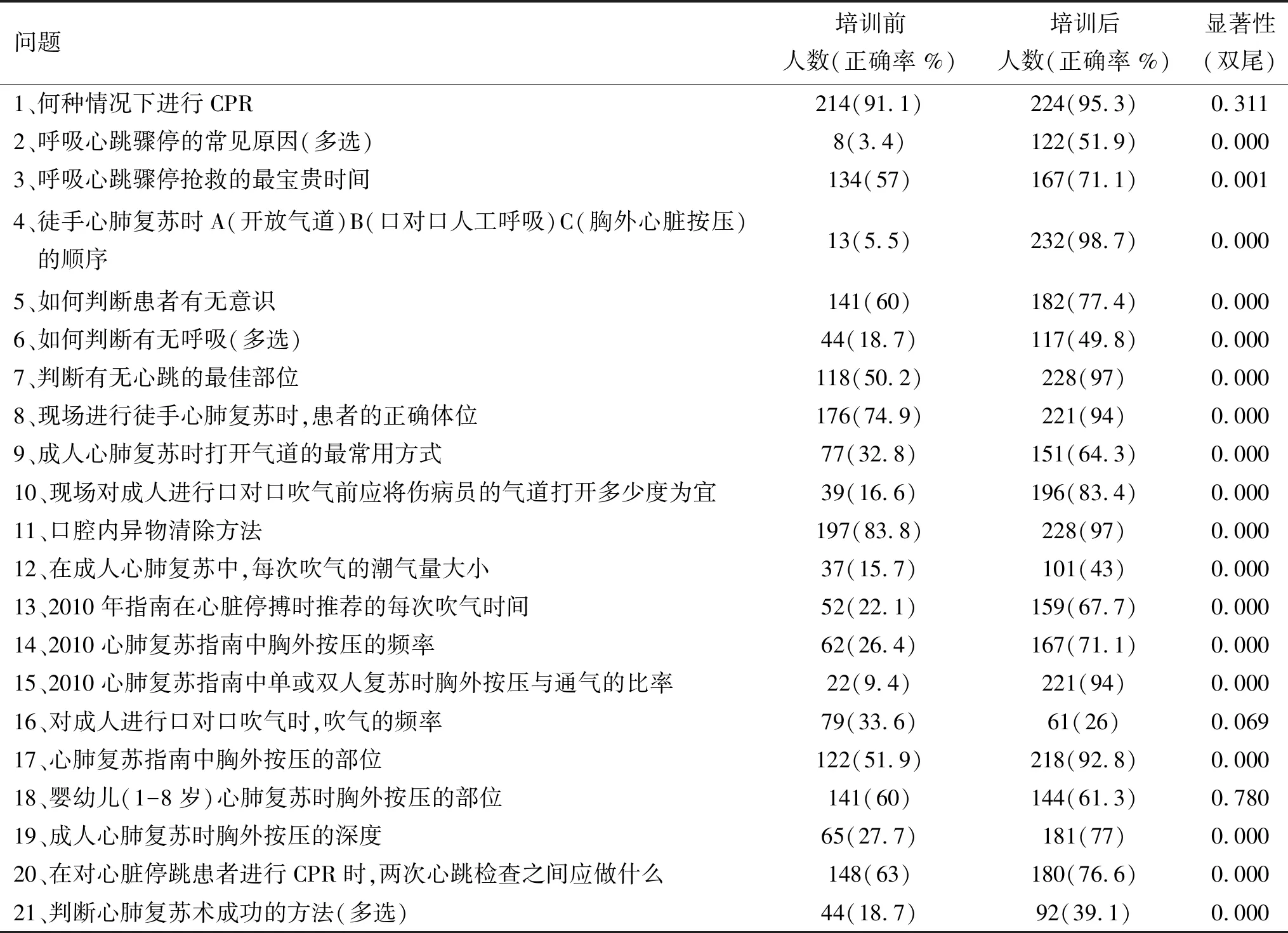

表4第一列是对学生进行CPR基础知识点调查的问题条目,第二、三列是参与问卷调查的235个学生培训前后各个知识点回答准确的人数和准确率,最后一列是培训前后学生对CPR各基础知识点掌握情况的配对样本T检验结果。从最后一列可见,除了第1、16、18三题最后P值大于0.05显示培训前后没有显著差异外,其他18题的P值均小于0.05,显示培训后学生回答的准确率比培训前均有显著提高。第1题“何种情况下进行CPR”,培训前学生回答的准确率就已经高达91.1 %,因此变化不大;第16题“对成人进行口对口吹气时,吹气的频率”,不仅准确率变化不大,而且还从培训前的33.6 %降到培训后26 %,其原因主要是教师上课的时候没有单独深入分析这部分内容,很多学生用100-120次/分钟按压,按压与吹气30∶2的比例来计算,所以很多人选了6-8次/分钟这一选项;第18题“婴幼儿(1-8岁)心肺复苏时胸外按压的部位”也主要是因为上课的时候都以成人为对象,没有涉及到这部分群体,造成学生想当然地以为所有人群都可以用一样的方法,即按压“双乳头之间胸骨正中部”。鉴于此,在今后的教学中,教师要尽可能全面而详细地给学生讲授相关的知识,引导学生在课后尽量自己丰富相关的知识,以备不时之需。

表4 教学前后学生对CPR基础知识掌握情况的比较[3-4] (N=235)

培训后准确率高于80 %的有:第4、11、7、8、15、17、1、10题。条目依次是:徒手心肺复苏时A(开放气道)B(口对口人工呼吸)C(胸外心脏按压)的顺序;口腔内异物清除方法;判断有无心跳的最佳部位;现场进行徒手心肺复苏时,患者的正确体位;《2010心肺复苏指南》中单或双人复苏时胸外按压与通气的比率;心肺复苏指南中胸外按压的部位;何种情况下进行CPR以及现场对成人进行口对口吹气前应将伤病员的气道打开多少度为宜。由此可见,学生对技能操作考试范围内基本知识掌握的情况都比较好,课堂上反复的技能操练不仅提高了学生的技术水平,也大大提高了学生对相关知识的理解和掌握情况。考试虽然不是主要的目的,但依然是推动学生认真学习、积极练习的最大动力。

培训后准确率低于60 %的有:第2、6、12、21、16题。条目依次是:呼吸心跳骤停的常见原因(多选);如何判断有无呼吸(多选);在成人心肺复苏中,每次吹气的潮气量大小;判断心肺复苏术成功的方法(多选)和对成人进行口对口吹气时,吹气的频率。21个问题中仅有的三道多选题回答的准确率全部低于60 %,可见学生对涉及范围比较广的知识点掌握不够全面、详细;而每次吹气的潮气量大小和每分钟吹气的频率主要是由于教师上课的时候没有提到或者提到了但由于在学期技能考试中没有详细涉及所以学生也没有记住。其余8道题的准确率都在60 %~80 %之间,比起培训前虽然有了显著的提高,但对于基础知识点来说,这样的准确率还不算高,还有不少学生只学了表面上的流程操作,而对具体的要求并没有真正掌握。由此可见:教师对相关知识的讲解要尽量全面、仔细,而且要反复复习;理论知识考试也是不可或缺的,否则很多学生就有可能对相关知识一知半解,最终影响施救效果。

2.3.2 培训前后学生对CPR操作流程掌握情况的比较

从表5中可见,通过教学,学生对CPR流程的掌握情况从培训前不到10 %到培训后的96.2 %,效果是非常显著的。

另外该学期第16周对每一个学生进行模拟现场的CPR完整流程技能考试,不合格者17周再补考,补考还不合格者本学期体育成绩为不及格。考核内容主要包括:现场评估—判断呼吸心跳—呼叫旁人、拨打急救电话—胸外心脏按压(30次)—开放气道—人工呼吸(2次)—转头。考试不是主要的目的,而是希望通过学生操作和教师现场即时点评、纠错结合的模式,确保每一个学生都能完整准确地掌握CPR技能。通过一个学期的教学、练习和考试,从开学初进行CPR授课前对整个年级的摸底调查只发现两个同学能比较完整地进行CPR操作(其中一个持有相关技能的证书),到学期末整个年级所有体育班级(体育保健班除外)的学生都通过了模拟测试,其效果是有目共睹的。体育课堂教学中持续合理的培训是巩固心肺复苏知识技能的有效方式[5],通过这样的方式确保每年3000多名新生掌握CPR技能,实现CPR的高效、有序推广。

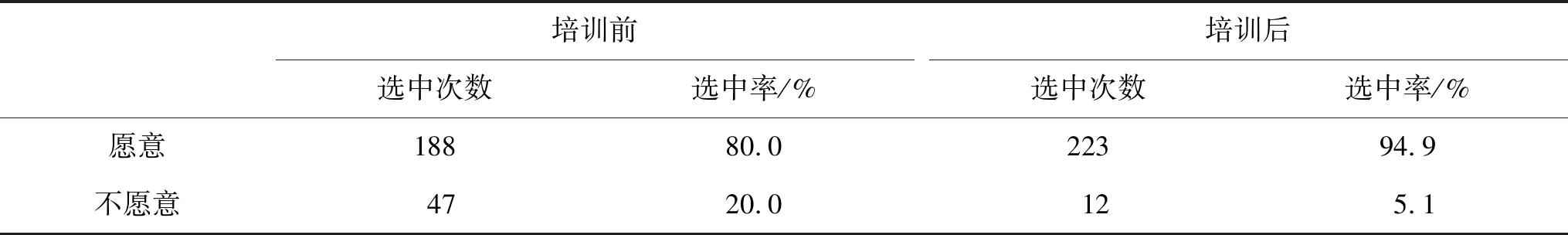

2.3.3 培训前后学生施救意愿的比较

从表6中可以看出,培训后学生的施救意愿从培训前的80 %提高到94.9 %,施救意愿的大幅提高说明学院的CPR教学效果是显著的,学生在提高相关知识技能的同时,也更加深刻地认识到作为现场第一目击者,及时对患者进行CPR的重要性和紧迫性。

表5 培训前后学生对CPR操作流程掌握情况的比较

表6 作为现场第一目击者,大学生为患者进行CPR操作的意愿

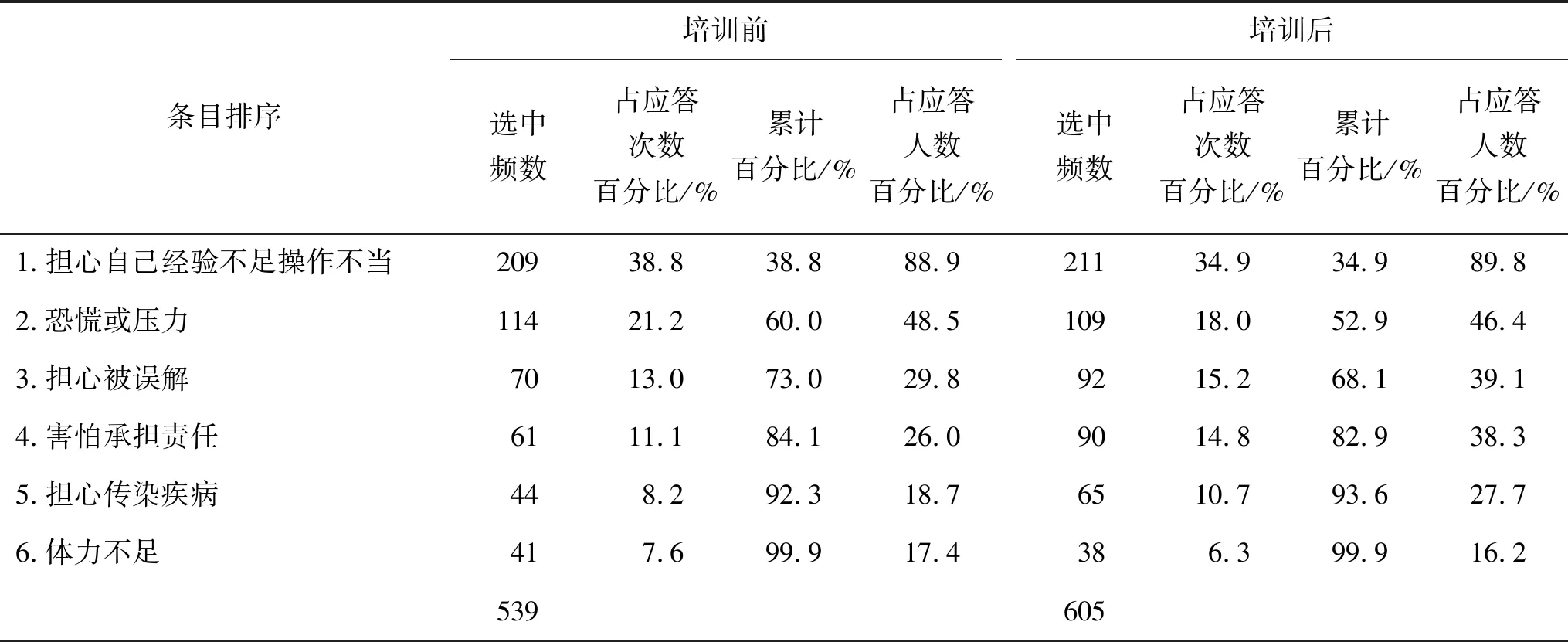

2.3.4 培训前后制约学生施救行为的原因对比

从表7中可以看出两个问题:一是六个条目的排序和选中频率占应答次数百分比在培训前后基本一致,其中选中“担心自己经验不足操作不当”“恐慌或压力”以及“体力不足”这三个条目的学生数差别不大。由此可见,虽然都接受了规范的培训也参加了技能考试,但部分学生还是信心不足,对自己的技能、体能和应急能力的信心在培训前后差别不大。这主要是因为学生练习的次数不够、技术熟练程度不高,在今后的教学中教师要给学生提供足够多的练习机会,让他们对该技术不仅能熟记于心还能达到自动化的水平。二是在被调查的235个学生中,作为现场第一目击者施救时所担心的问题条目由培训前的539条增加到培训后的605条,培训后增加的选中条目主要集中在“担心被误解”“害怕承担责任”和“担心传染疾病”这三条上,选择这三个选项的学生数分别由培训前的70、61、44增加到培训后的92、90、65,培训后比培训前提高了10 %左右。可见学生懂得越多,顾虑也越多。这一点虽然对于出手施救来说可能不大乐观,但是对于另一方面来说却是可喜的,这说明学生更加清楚自我保护的重要性。要消除这方面的顾虑,除了教师要加强引导外,更加需要社会完善相关的制度措施,提高民众的认知水平。

表7 假如有人倒地,施救时最担心的问题[4]

3 结论与建议

3.1 结论

(1)培训后学生CPR基础知识回答的正确率较培训前显著增高,CPR操作流程和技能操作考试范围内基本知识的掌握情况更是喜人。体育课堂教学中持续合理的培训是巩固心肺复苏知识技能的有效方式;考试不是最终的目的,但依然是推动学生认真学习、积极练习的最大动力。

(2)学生对于涉及面比较广的知识点掌握得不够全面,还有不少学生只学会了面上的流程操作,而对于一些具体的要求并没有真正掌握,导致他们的技能水平还停留在一知半解的状态,影响施救信心、影响施救效果。

(3)通过教学,学生对CPR流程的掌握情况从培训前不到10 %到培训后的96.2 %,施救意愿率也从培训前的80 %提高到94.9 %。这说明学院的CPR教学效果是显著的,学院在提高学生相关知识技能的同时,也让学生深刻地认识到作为现场第一目击者及时对患者进行CPR的重要性和紧迫性。

(4)懂得越多,顾虑也越多。培训后,学生作为现场第一目击者施救时所担心的问题比培训前更多,学生更加清楚自我保护的重要性。

3.2 建议

(1)教师对相关知识的讲解要尽量全面、仔细,而且要反复组织学生复习基础知识、操练CPR技能。

(2)把CPR理论知识考试从《大学体育理论》考试中单独列出来,和技能教学与测试安排在同一个学期中进行。理论与实践相结合、双管齐下能使学生更好地理解和掌握系统的CPR技术。

(3)给学生提供更多的模拟人场地设施,在校园内建立公共的练习场所、宣传栏,让学生能够经常温故知新,最终对这些流程达到自动化的水平。

(4)要消除学生施救时的诸多顾虑,除了教师加强引导外,更加需要社会完善相关的制度措施,提高民众的认知水平。