信息技术课程标准对学科能力要求的嬗变*

(青岛大学 师范学院,山东 青岛 266071)

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中多次提及“信息技术”,强调“充分发挥信息技术的作用,促进优质教学资源共享”[1],2019年2月,中共中央、国务院印发的《中国教育现代化2035》中也有相同描述,提出“充分利用现代信息技术,丰富并创新课程形式”[2]。足见当前国家对于信息技术与教育教学深度融合的关注与重视,然而信息技术作为一门学科,其致力于发展学生哪些能力?这些能力在各学段是如何发展变化的?各学段之间在学科能力上有何种联系与差异?这是本文拟探讨的问题,本文选取2001年至今我国颁布的各学段信息技术课程标准,以其中的部分课程目标部为研究对象,通过文本分析的方法,揭示信息技术学科能力的变化特征,并发现演变规律,指出未来发展趋势。

一、研究背景和方法

以篇名和主题为“信息技术课程标准”在中国知网数据库进行检索,得到CSSCI文献数量分别为14篇和23篇,目前对于信息技术课程标准并没有形成大范围、深层次、成体系的研究。纵观这些文献,研究者多致力于从不同的角度对信息技术课程标准展开讨论,依据研究目的及研究内容,大致可以分为以下几个方面:信息技术课程标准的解读、信息技术课程标准实施情况的调研、国外信息技术课程的实施以及国内外信息技术课程标准的比较。段青尝试从模块结构与专题内容两个方面对2012年《基础教育信息技术课程标准》进行解读,他认为在内容目标上,小学部分侧重观察、认识和了解,初中部分侧重于观察、常识、操作体验和简单的综合应用,并依据内容标准特点,从教学实践层面提出建议[3]。李锋、柳瑞雪等人,针对2014年教育部启动的高中信息技术课程标准修订工作展开思考,分析核心素养、关键能力之间的关系以及两者在信息技术课程标准中的体现,针对实践层面的真实问题给出了操作建议[4]。肖广德、郭芳等人依据《2010中国发展指数》,从全国不同地区确定了调研对象,并将调研问题分为了七个方面,如目标与价值取向、内容及结构的合理性、内容的适量度、内容的难易度等。通过对教师、教研员和学生开展的问卷调查及访谈,揭示《普通高中信息技术课程标准》实施过程中出现的问题:信息技术环境不完善、课程目标与课程内容的逻辑一致性问题等[5]。董玉琦、钱松岭等人通过对日本中小学信息教育课程发展历程的回顾,比较分析信息技术课程目标与课程内容的变化,概括总结信息技术教育课程的发展趋势:信息科学的内容不断增多,信息社会学内容受到重视,中小学信息技术课程的衔接性与系统性增强,从信息教育向信息学教育探索[6]。遂清江、张进宝等人以知识观为切入点,对中国、日本和英国的信息技术课程标准进行比较,认为课程地位、作用及未来人才观的共识,促使世界信息技术教育观已经趋于融合,我国的信息技术课程已经转向更加关注人的全面发展[7]。

综上,当前信息技术课程标准的研究角度已然丰富具体,但对于信息技术课程标准的研究缺乏系统性与连续性,暂且没有对于信息技术课程标准的系统梳理与归纳,本文运用文本分析方法,试图厘清2001年来中小学信息技术课程标准中所蕴含的学科能力,探究信息技术课程标准的发展现状,以期为今后信息技术课程标准的研究与实践提供借鉴与参考。

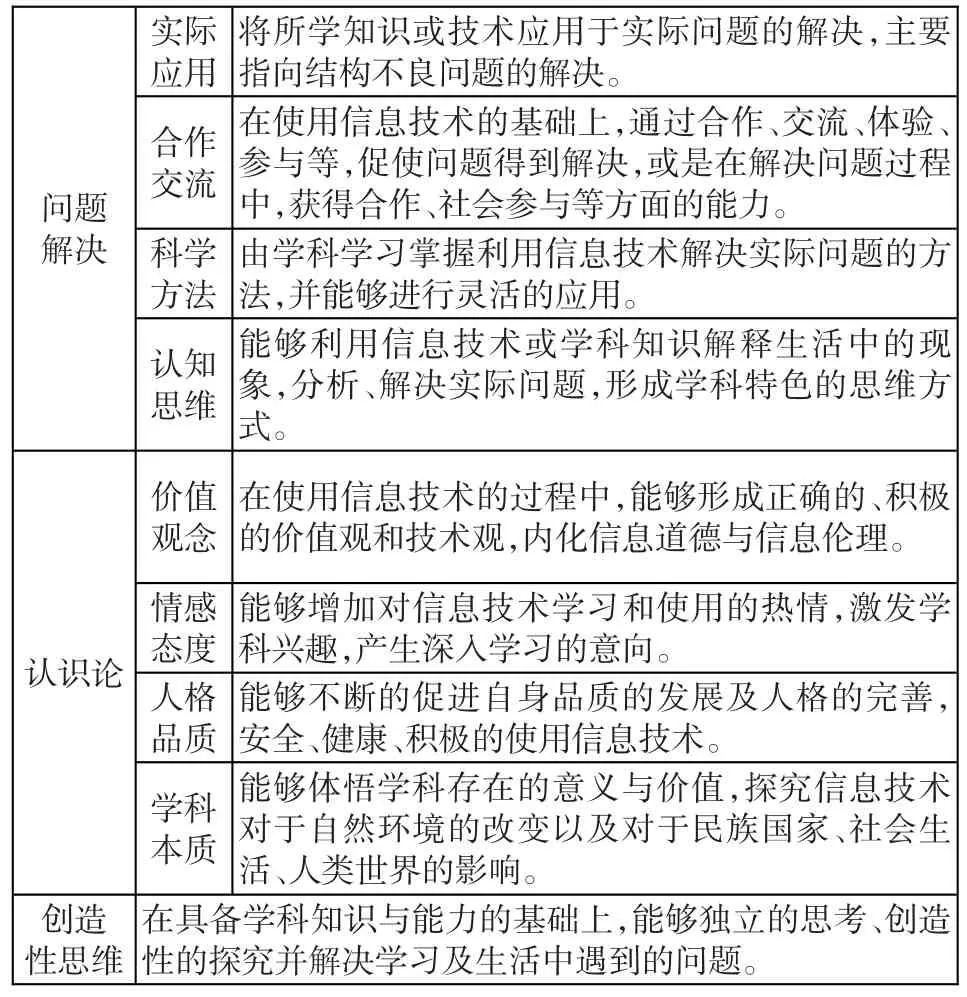

本文依据PISA(Program for International Student Assessment)测试的维度及布鲁姆的目标分类理论,将信息技术学科能力分为五大类,分别是:基本能力、综合能力、问题解决、认识论和创造性思维(如表1)。基本能力即认识、记忆、理解学科概念、名词及相关知识的能力,了解常用工具、技术的操作流程及工作原理。综合能力即在掌握基本能力后,学生能够通过机械化的动作或一系列流畅的操作等将所学知识表现出来的能力。问题解决能力指将所学知识及技能运用于实际问题解决的能力,包括实际应用、合作交流、科学方法和认知思维。认识论即学生获取知识这一过程对于其当下及未来身心的影响及调控,包括价值观念、情感态度、人格品质和学科本质。创造性思维指在具备学科知识与能力的基础上,能够独立的思考、创造性的探究并解决学习及生活中遇到的问题。基于此,对新课改以来我国颁布的信息技术课程标准进行归纳整理,通过对课程标准中课程目标部分的文本分析,揭示各个时期所体现的能力要求,并统计出其中的能力占比,以期深度分析信息技术学科能力要求的变化特征。

表1 信息技术学科能力分类

问题解决实际应用合作交流科学方法认知思维认识论将所学知识或技术应用于实际问题的解决,主要指向结构不良问题的解决。在使用信息技术的基础上,通过合作、交流、体验、参与等,促使问题得到解决,或是在解决问题过程中,获得合作、社会参与等方面的能力。由学科学习掌握利用信息技术解决实际问题的方法,并能够进行灵活的应用。能够利用信息技术或学科知识解释生活中的现象,分析、解决实际问题,形成学科特色的思维方式。在使用信息技术的过程中,能够形成正确的、积极的价值观和技术观,内化信息道德与信息伦理。能够增加对信息技术学习和使用的热情,激发学科兴趣,产生深入学习的意向。能够不断的促进自身品质的发展及人格的完善,安全、健康、积极的使用信息技术。能够体悟学科存在的意义与价值,探究信息技术对于自然环境的改变以及对于民族国家、社会生活、人类世界的影响。价值观念情感态度人格品质学科本质在具备学科知识与能力的基础上,能够独立的思考、创造性的探究并解决学习及生活中遇到的问题。创造性思维

二、信息技术课程标准中学科能力的变化

信息技术课程标准按照学段分为小学、初中和高中三个阶段。目前为止,小学和初中阶段各颁布两版信息技术课程标准,高中阶段只有一版,本部分主要介绍这五版课程标准中信息技术学科能力的演变状况。研究选取2001年至今颁布的五份信息技术课程标准进行系统梳理,将信息技术课程标准中目标文本的部分进行人工通读,运用文本分析的方法对目标文本公开编码并按照上文给出的信息技术学科能力逐句进行归类,若一句话中包含多种能力,则按能力拆分进行归类,处理最终编码结果,计算得出历年学科能力百分比。

1.小学阶段信息技术课程标准中学科能力的变化

伴随着新一轮基础教育课程改革的推进,国家颁布了2001年《全日制义务教育信息技术课程标准(实验稿)》,这也是我国首次颁布信息技术学科的课程标准,在这一版本的课程标准中,基本能力与合作交流是课程标准较为关注的能力,占比皆为30%,价值观念与情感态度则分别居于其后,皆占比为20%。可见,在初期阶段,信息技术课程更强调学生基本能力的获得,同时关注学生的学科兴趣培养,并且,作为一门动手实践类的科目,信息技术课标中提倡学生合作交流能力的养成,让学生在相互交流中掌握实际操作技能,或是在掌握学科知识与技术的过程中掌握与人交往的能力。此外,引导学生形成正确的技术观及提升信息素养也显得尤为重要。但整体看来,2001年《全日制义务教育信息技术课程标准(实验稿)》在学科能力要求上仍略显单薄,能力分类表中的11项学科能力,在其课程标准中体现出了4项,如实际应用、认知思维、人格品质等更为核心的学科能力则被忽视。

2012年《基础教育信息技术课程标准》的颁布,表明我国对于基础教育阶段信息技术课程开展的持续关注,可以看出,2012年信息技术课程标准中,基本能力与合作交流的占比虽有所下降但仍旧占据一席之地,而价值观念的占比则得到提升(如表2),表明小学阶段,信息技术课程的主要任务是信息素养的提升、信息时代合格公民的养成。与此同时,实际应用、认知思维和学科本质首次被关注,如“解决学习和生活中实际问题的能力”、“对信息活动的过程、方法、结果进行评价的能力”、“积极探究技术应用给社会生活带来的变化”等。较之2001年《全日制义务教育信息技术课程标准(实验稿)》,2012年《基础教育信息技术课程标准》在能力要求上更具学科色彩,凸显了信息技术的学科特点,同时强调学科与社会之间的关系,使学生能够立足学科但又不局限于学科本身,竭力促使学生拥有更加开阔的学科视野。

表2 小学信息技术课程标准中的能力体现

2.初中阶段信息技术课程标准中学科能力的变化

2001年《全日制义务教育信息技术课程标准(实验稿)》中对于初中学科能力的要求较小学阶段来说更为多样,其中基本能力依然是最受关注的学科能力,占比为44%,体现出学科基本概念的掌握与操作原理的理解,是信息技术课程标准关注的中心。此外,实际应用,合作交流与认知思维属于问题解决能力下的二级能力,占比皆为11%,强调学生运用信息技术学科知识解决实际问题能力的获得。此外,认识论维度下的价值观念与人格品质,占比皆为11%,强调获得学科知识这一过程及其对于学生认知、情感的作用与影响。整体来看,2001年《全日制义务教育信息技术课程标准(实验稿)》的初中课程目标部分,在能力要求上涵盖的种类更多,但仍然不够全面,其中科学方法、情感态度及学科本质能力的缺失,表明信息技术课程标准依然关注学科知识与技能的培养、学科意识与思维的形成,但对于学科兴趣的激发、学科与社会发展、环境变化甚至是人类命运的关注有所欠缺。

2012年《基础教育信息技术课程标准》中,价值观念成为最为关注的学科能力,占比最高为29%,与2001年《全日制义务教育信息技术课程标准(实验稿)》相比,呈现出上升的趋势,基本能力占比虽有下降,但依然可以看出其在学科能力中占据一席之地,问题解决维度下的实际应用、合作交流与认知思维皆呈现出一定程度的增加,占比维持在14%(如表3)。此外,学科本质开始被关注,占比为14%,强调引导学生“积极探究技术应用给社会生活带来的变化”,可以看出,2012年《基础教育信息技术课程标准》在强调学生学科技能的同时,也侧重学生学科素养的养成,引导学生由学科本身出发思考更加宏观与详尽的实际问题。

表3 初中信息技术课程标准中的能力体现

3.高中阶段信息技术课程标准中学科能力的要求

自21世纪以来,我国共颁布了三版高中信息技术课程标准,分别为2003年《普通高中技术课程标准》,2017年《普通高中信息技术课程标准》和《普通高中通用技术课程标准》,因2017年两份信息技术课程标准提出的核心素养无法划分到本文的能力分类中,故在此不做统计。由表4可知,2003年《普通高中技术课程标准》对能力的要求最为全面多样,基本能力占比最高,为31%,其相关描述部分的关键词为“了解”、“理解”、“初步掌握”等,较为具体地描述了信息技术学科对于学生基本能力的要求;认知思维和人格品质的能力占比分别为15%和13%,更多的强调学生评价的能力,批判性思维的发展以及“能理解并遵守与信息活动相关的伦理道德与法律法规”,并在学习与问题解决的过程中“体验技术问题解决过程的艰辛与曲折,具有克服困难的勇气和决心,培养不怕困难、不屈不挠的意志,感受解决技术难题和获得劳动成果所带来的喜悦”;问题解决和认识论下的二级能力皆有提及且占据相当比例,其占比依次为实际应用2%、合作交流2%、科学方法11%、价值观念7%、情感态度6%、学科本质6%,此外,创造性思维作为一种重要的学科能力,占比为7%,相关描述的关键词为“创造性探索”“创造性想象的能力”“创新精神”(如表4)。可以看出2003年《普通高中技术课程标准》致力于对学生潜能的激发,保护学生创造的愿望,同时关注学生的动手操作能力,让学生在掌握知识、获得技能的同时,通过交流与合作,增强信息意识,提升信息素养,培养创新思维。

表4 高中信息技术课程标准中的能力体现

三、信息技术课程标准目标文本中学科能力的沿革特征

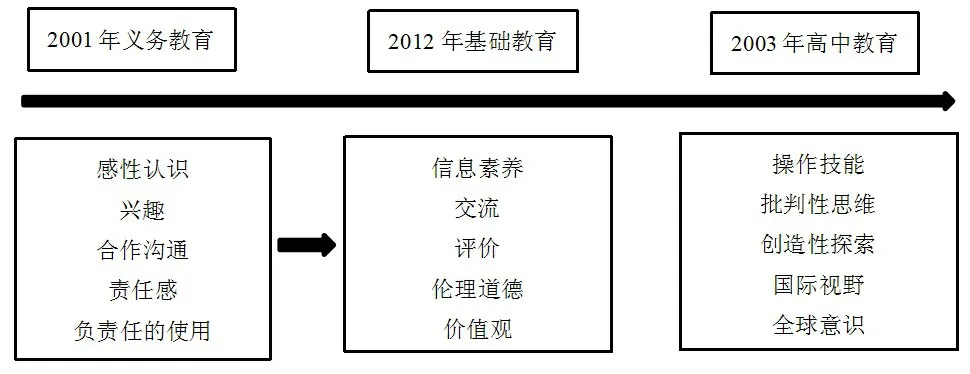

基于上述对信息技术课程标准中蕴含学科能力的整理归纳,可知不同时期对于信息技术学科能力的关注也有所变化,究其原因与当时的社会背景、教育改革息息相关。文章选取信息技术课程标准中的部分关键词(图1),综合上述能力及关键词图表,发现信息技术课程标准存在如下特点与问题。

1.学段相辅相成,注重内在逻辑

纵观上述各个学段的信息技术课程标准,发现其中对于学科能力要求具有明显的逻辑性与继承性。2001年《全日制义务教育信息技术课程标准(实验稿)》中,小学部分强调发展学生基本能力、合作交流、价值观念与情感态度,其初中部分则强调基本能力、实际应用、合作交流、认知思维、价值观念与人格品质,可以看出初中阶段的能力要求是以小学阶段为基础的,在继承小学阶段能力要求的基础上,依据初中生身心及认知发展特点,继续丰富学科能力的要求,充分体现两者之间的继承性与生长性,体现各学段之间相互衔接以及信息技术课程标准的内在体系与逻辑。而高中阶段的信息技术课程标准也能够依据学生发展的阶段性特征,提出“能熟练运用信息技术,通过有计划的、合理的信息加工进行创造性探索或解决实际问题,如辅助其他学科学习、完成信息作品等”;“能辩证地认识信息技术对社会发展、科技进步和日常生活学习的影响”;“能评价信息的真实性、准确性和相关性”,强调如创造性思维、学科本质、认知思维等高阶能力的掌握。

2.重视基本能力,忽视学科思维

由上文可知,不论是义务教育还是高中教育阶段,基本能力都在信息技术课程目标中占据相当地位,2001年的《全日制义务教育信息技术课程标准(实验稿)》,基本能力的占比分别达到了30%和44%,充分可以看出其地位与重要性。而对于学科思维的培养则受到了忽视,早期课程标准中完全没有认知思维的体现,2012年《基础教育信息技术课程标准》中开始出现认知思维的相关描述,强调“对信息活动的过程、方法、结果进行评价的能力”,但占比仍低于基本能力。对于学科基本能力的强调有利于学生对于学科脉络的理解、学科常识的掌握。但另一方面,必须跳出基本能力至上的窠臼,信息技术学科作为一门实践操作类的科目,最重要的是学科思维的获得,一味地关注基本能力,只会日益缩小学科领域,僵化学科体系。此外,以认知思维为代表的一系列学科能力的形成不是一蹴而就的,课程目标与教学评价应是相辅相成,共同为其助力,信息技术课程标准中的“教学建议”部分较好地发挥了教学评价的导向作用,如2012年《基础教育信息技术课程标准》,将教学评价分为“过程性评价”与“总结性评价”,将即时评价与延迟评价融合起来,不仅促进了学生学科能力的获得,也从实践层面为教师提供了评价指南。

3.轻视科学方法,忽略迁移能力

应用科学方法作为信息技术学科能力之一,能够引领学生运用科学的方法将学科知识应用于实际问题的解决,然而义务教育阶段的信息技术课程标准中皆未体现出对于科学方法的关注。2003年《普通高中技术课程标准》中关于科学方法的相关描述为“能选择合适的信息技术进行有效的信息采集、存储和管理”。就科学方法的重要性来说,信息技术课程标准对其关注度远远不够,而对于科学方法的强调一定程度上可以认为是对学生迁移能力的培养,学科迁移能力不仅有利于学生进一步内化已掌握的知识与技能,也能够促使学科思维的养成。图1虽然是课程标准目标文本中部分关键词的表述图,但可以看出其中对于科学方法的忽视,这些关键词中并未出现与“科学方法”相关的词语,更多的是去强调信息技术学习过程中合作交流能力的获得,情感态度的塑造以及对于学科本质的思考。因此,必须呼吁信息技术课程标准中对于科学方法的关注以及学科迁移能力的培养。

图1 课程标准目标文本部分关键词表述图

四、信息技术课程中学科能力的前瞻

在社会发展日新月异的当代,信息技术首先是学生在社会生存与发展的脚手架,其次才是一门学科,信息技术课程应如何应对社会进步与教育变革,是亟需思考并解决的问题,而问题的中心则在于信息技术课程标准中对学科能力的要求能否得到良性发展,故在此对信息技术学科的后续发展提出建议与展望。

1.信息技术学科能力划定应具备生长性

生长性即是指与时俱进,信息技术作为一门与时代发展息息相关的学科,其能力培养必须紧跟时代步伐,课程标准的制定者须摒除传统意义上对于信息技术的理解,不能一味本末倒置,过分强调基本能力的培养,学生通过学习之后,应该具备用学科思维解决实际问题的能力,且在大数据时代,良好的信息素养与信息伦理显得尤为重要,只强调实际识记与操作层面的能力,往往容易导致学科的故步自封,一个学科的良性发展,一方面取决于内部逻辑一致性,另一方面在于超越性与生长性。不同时期信息技术学科能力的划定,应体现出明显的变化性与时代性,唯有如此,学生才能掌握生存与生活的能力,而学科也可以得到长足发展。信息技术这门学科作为与社会发展、科技进步最为接轨的学科之一,必须紧紧地把握时代的脉搏,不断激发信息技术学科的活力。

2.信息技术学科能力划定应凸显多样性

信息技术课程目标的最终指向应当是学生信息素养的获得,信息素养作为一个复杂而又庞大的概念体系,通过学科能力得以落实,但信息素养绝不是指向一种或某种学科能力,因此信息技术课程标准中对于学科能力的划分,应该尽可能的多样化,着重强调高阶能力如实际应用、认知思维和创造性思维等。而这些能力的养成也不是一蹴而就的,这就要求各学段之间学科能力的逻辑性与系统性,能够依据不同阶段学生的认知水平进行能力划分便显得尤为重要。此外,学科能力划分的具体性指向的是可操作与可测量,过于笼统的能力要求,容易导致概念模糊与理解错位,不同的教师具备相异的经验背景,若能力要求描述过于模糊,教师的不同理解会直接影响到其实践层面,故应完善对于能力的评价标准,使教师明晰评估过程与步骤。

3.信息技术学科能力划定应突出学科特色

信息技术作为一门工具性学科,拥有复杂而丰富的内容,其重点在于学生信息意识的培养、动手实践能力的获得、创新思维的形成,因此对于学科能力的划分应该牢牢把握学科特色,关注如何在实践中解决实际问题,如何思考学科与社会、环境、世界的关系,如何运用科学的方法和学科的思维来对待当下爆发式增长信息,单纯强调动手操作能力的培养只会狭隘化信息技术学科的领域范围,逐渐丧失掉信息技术的学科特色。因此,信息技术学科能力的划分上应凸显出对实践能力、问题解决能力的重视,引导学生感受信息文化,强调学生信息素养的培养,改变传统意义上“重理论,轻实践”的观念,突出信息技术学科的特色,唯有如此,才能保证信息技术学科的长足发展。

——依托《课程标准》的二轮复习策略