广州沙田地区景观变迁的历史渊源

张莎玮

珠江三角洲(简称“珠三角”)的沙田地区具有独特的景观特质,包括了自然与人力相互作用所形成的地理环境面貌,以及独具特色的景观要素,其江海河涌、田畴堤围、舟楫村落等所形成的景观格局,展示出中国南部海陆交接地区独特的景观风貌,是珠三角整体景观格局的重要一环。与此同时,珠三角沙田地区的发展,亦是历代祖先持之以恒,不断探索筑堤围田经验和改善生产技术的成果,筚路蓝缕变草莽为膏腴之地,积沙得以耕种,人文精神质朴而内涵深厚。

宋朝,梁俊彦于乾道年间(1165—1173年)提出“积沙田以助军饷”[1],以此来解决沙田争讼问题。明代郭棐著《粤大记》, 书中记载为“潬(tn)田”,并称之为“海中浮土”“海滨禅田”或“浮生沙潭”,还有些称为“坍江之田”[2]。清代,珠三角沙田垦殖技术逐渐成熟,经济效益迅速提升,为此沙田的争端“连年不决”。所谓“沙田”是指沿海滨江淤泥堆积形成的田土,常因水激塌陷,土地因此“废复不常”[3],故必须在沙田边缘筑堤坝,种植被,固化土壤,从而形成了珠三角沙田鲜明的景观特征。

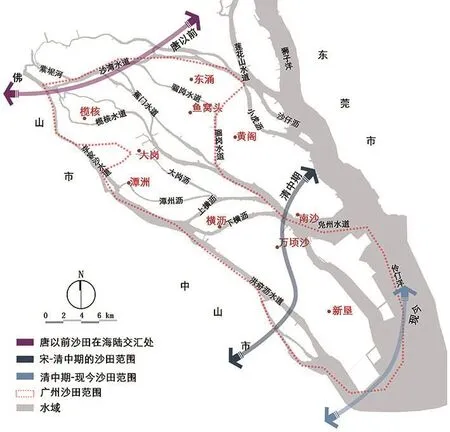

广州沙田的范围随自然因素不断发生改变。其边界随泥沙不断淤积成坦而逐步扩大。据史料显示,唐宋时期广州沙田范围集中在沙湾水道周围。宋至清代,沙田的范围已经涵盖广州番禺东涌、榄核、大岗、潭州、横沥和万顷沙北部等区域。今天,广州沙田的范围则包括沙湾水道以南的番禺区和南沙地区(图1)。

本研究通过文献解读与深入实地调查相结合,走向历史现场,踏勘史迹,采访耆老,搜集文献与照片,划分景观的变迁阶段,重现广州沙田地区不同时期的景观风貌特征,并探究景观变迁的历史渊源,对于更为完整地理解珠三角地域景观的整体面貌具有重要意义。

1 宋至明代前——涨海连天,沙洲堤围隐现的原始景观

1.1 荒蛮海域

沧海变为桑田,是自然之于人类的伟大馈赠,也是海陆景观演变史上最为浓重的一笔。现在看到的珠三角沿海地区地势低洼的鱼塘农田,在唐代以前是一片汪洋。南北朝时,番禺沙湾、茭塘两司还“地多边海”[4],沙湾以南尚未有居民点的记载。唐《元口郡县图志》中记载,“大海在府城正南七十里”,即今番禺沙湾南边。《太平寰宇记》又载,广州“东南出大海四十一里”,这里所指的“大海”为狮子洋。唐 韩愈贬潮州上表曰:“州南近界,涨海连天,毒雾瘴氛,日夕发作。”[5]可见,唐代时期广州的南沙地区仍属海域,四周沉积成的沙坦也不多,沙洲与海连成一片,实难分清楚边界。

如果回到当时珠三角中心的番禺城,只要往东南走出几十公里,脚下便是松软而稀湿的土地了,杂乱的芦、篑生于滩地,构成了一幅“荒蛮”“徼外”的景观,而远处依然是一望无际的大海,只是偶尔可以看到几个海岛若隐若现[6]。

1.2 沙洲隐现

宋元时期番禺以南冲积三角洲已经逐渐发育形成,这可能与唐代以来广东地区土地开发高潮相关,大量的拓荒砍伐与城镇建设,为珠江水系诸河输送了大量的沙土,河流夹带的泥沙受潮水顶托,在入海河口、湾头淤积下来,逐渐发育形成大片洲坦;沿海的洲岛,此时也成为一道屏障,伴随着河水冲力的减弱以及重力的作用,冲入海中的沙土在小岛、台地周边淤积起来,发育成为沙田。大致在元朝之后的数百年间,河口的洲坦与岛屿周边的沙田逐渐连成一片,广袤的珠三角冲积平原已现雏形。另外,唐末时期,北方战火连天,几十年间,中原地区更换了5个朝代,岭南则政局稳定,从而吸引大量北方汉人迁徙而来,人口大量增加,土地和粮食问题逐渐凸显,土地扩张刻不容缓。再者,到宋代,适于各类土地的农具配套齐全且基本定型,稻种引进成功,广泛推广,水利兴起,以上这些都是沙田开发的必要条件。因此,随着沙田的经济价值被逐渐发掘,人们对沙田的竞逐拉开了序幕,珠三角的沙田随即进入了人工促进下的快速拓展时期。这一时期的沙田没有生存居住的条件,展现的是一片涨海连天、潮汐满溢、毒雾瘴氛、荒芜的海域景象。

2 明清——疍民浮居、草长坦高的自然景观

2.1 沙田扩张、耕地初现

如果说宋、元时期,人们主要是等待大自然的馈赠,那么明清时期“筑石堤以蓄沙土”技术的成熟,标志着在人地关系上,人的主观能动性将发挥更大的作用,沙田景观的变迁也必将打上深深的人工烙印。据记载,明清时期人们已经对筑堤围垦技术有了充分的认识,对此,龙廷槐在《与瑚中丞言粤东沙田屯田利弊书》中便有详细的描述,其原理是通过在浅滩抛下石块,利用石基的阻力,遮挡风浪、稳定河槽,并加速泥沙的淤积。经多次垒石蓄沙形成沙坦后,便可拍围筑堤,在沙坦四周和中间筑以纵横交错的植草硬泥,以使泥土坚实,防止塌陷,使烂泥地逐渐成为可以种植稻米的良田。人力促进是加速沙田地区不断拓展的主因,这段历史在《小榄麦氏族谱》①中有着持续的记载[7],上述砌石堤而垦殖大概是番禺冲击三角洲历史上最早的围垦事件。屯田始于明初,也充分说明了番禺东边和南边有新的沙田形成。明万历三十三年(1605年)《广东通志》(1605版)一书中写到,黄阁和潭州尚有屯田,围田不止护“既成之沙”,也可以保护“新成之沙”[8],清代的番禺冲积三角洲平原不但连通而且不断扩充,是现南沙辖域沙田发展和围垦的鼎盛阶段,其间河网密布,坦田绵延。在民间有所谓“昔筑坝以护既成之沙,今筑堤以聚未成之沙;昔开河以灌田,今填海以为陆”,这就是清代中叶以来沙田开发的真实写照。

2.2 疍家流徙于阡陌水流

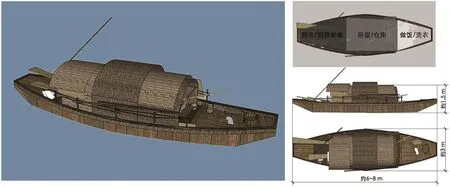

此外,明代《东莞县志》中明确记载了沙田水网中漂浮众多小艇,他们多是逃避战乱和流离失所的贫苦人家。“广为水国,人多以舟楫为食”就是对沙田地区疍家流徙生活景象的描述[9]。形成这种风貌的缘由一是清雍正七年(1729年)之前法令禁止疍民上岸生活,流徙的穷人被迫住在船上而被歧视称为“疍民”,过着漂泊的生活,以此逃避国家的税捐。另一方面原因大致是沙田趋于平稳,能够种植粮食作物,这也是疍民可以在这里安家的必要条件。清初屈大均在《广东新语》中说道:“诸疍以艇为家,是曰疍家。”一艘小船②为疍民提供了生产生活空间,船上没有厕所,船尾就是排泄的场所,有时疍民还在船尾饲养家禽(图2)[10-11]。显然漂泊于阡陌水网中的疍艇是当时沙田地区最突出的景观符号,并且延续数百年,直至20世纪60年代,才基本上消失在河流中。

2.3 围田和基塘景观形成

1 广州沙田地区范围Shatian delta in Guangzhou

2 “疍民”生活的小艇Fishermen's boat house

3 20世纪50年代东涌的沙田Shatian of Dongyong (1950s)3-1 用泥艇运送泥砖筑堤(20世纪50年代)Embankment construction: mud brick transferred by boat (1950s)

3-2 用人手传送泥砖筑堤(20世纪50年代)Embankment construction: mud brick transferred manually (1950s)

3-3 疍民以艇为家(20世纪50年代)Fishermen living on the boat (1950s)

明代以来,迁徙至岭南的汉人大量增加,开发沿江平原腹地能够解决其对粮食的需求,人口的急剧膨胀及其对社会所形成的巨大压力,转而变成了推动开发沙田的动力,围田和基塘文化应运而生。为了增加财政收入,稳定王朝统治秩序,巩固专制政权的统治,明政府奉行“重农务本”的方针政策,将恢复和发展农业生产作为当务之急,采取了一系列鼓励和发展农田水利建设的政策和措施,使得以广州为中心的珠三角地区在明初得到了广泛开发,这时的番禺冲积三角洲平原不仅连成一片,而且各地建围极多,与江、河、海争田,在河滩、海涂或沼泽地垦辟农田,使坦田绵延。明代,沙田地区出现了桑园围、良凿围、筲尻围、波湾围、茶步围、良安围、白驹围、大成围、大洲围、天河围、石角围、长岗围等规模较大的围,修筑的堤堰不少于180条、约220 km③,比宋元两代所建的堤围还要多出约130 km,围海造田的数量也超过6万多 km2[12]。沙田的广泛开发,使得粮食生产有大幅增长④,珠三角继宋元之后,进一步成为广东行省的粮食采购点[13]。明代开始浅浮的中山坦洲,到光绪年间,“蜘洲周回八九里”“西临大海,弥望稻田,万绿无际”[14],展示了沙田垦辟带来的景观变化。

纵横阡陌的围田和基塘奠定了沙田的基本结构,堤围之间由水道分隔,围堤内是围垦后肌理清晰的良田,称为基塘⑤,农田多呈长方形[15],涌、河、江自然承担了灌溉与交通的功能。可见这一时期的沙田,逐步创造了一个给低下阶层家庭生存的环境。尚有记载疍家佬飘散在河涌河道之中,居无定所;鹤栖息于此,人们在其上种植芦荻、咸水草;而与这些作物田土近在咫尺的,则是一行行、一列列长满芦草的烂泥地;再往外,广阔的沙坦时隐时现,泥水中有不时跳起的鱼儿(白鸽鱼)。沙田区内地质肥沃,农业产量高,而且经济作物发达,区内道路舟楫方便,人口逐渐膨胀起来,墟镇得到快速发展,商业得以繁荣,人们生息于沙田之上,大量经济贸易成交于沙田之间[16],展现出一幅鱼游水滩、泥土如浆、田土初拓阶段的独特景观。

3 清末——涌边茅寮、稻田广袤的农业景观

3.1 稻作、果木景观蓬勃发展

清末,政府鼓励垦荒,对种植业、粮食作物和经济作物重视力度加大,人们按照不同的自然条件发展各具特色的农业经济,促进了农田水利建设的蓬勃发展。

一方面,围海造田持续推进。为了缓解人口剧增而带来的粮食短缺的问题,沙田地区不断围垦耕地⑥,并推向沿海河流下游和海滩[17],不断开辟水稻新产区[18]。这一技术在沙田地区得以推广(图3)[19],道光《南海县志》记载:“每于插早造十余日,即参插之,名曰挣稿,早造获后,苗乃勃发。”[20]

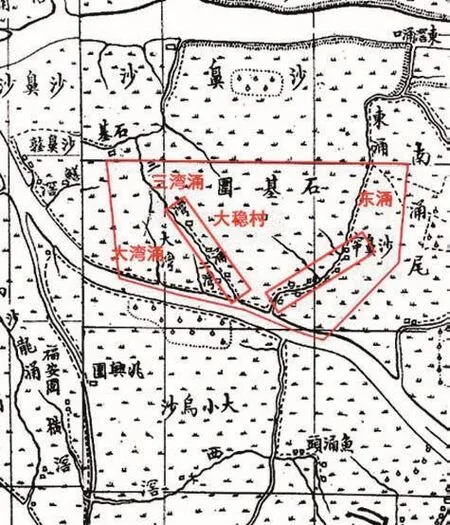

4 清末民初沙田区村落形态雏形Original form of the Shatian village between late Qing Dynasty and early Republic of China

5 20世纪60年代的河涌与茅寮River and boat houses in the 1960s

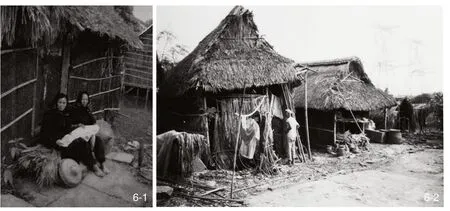

6 茅寮与村民(20世纪50年代)Thatched houses and fishermen (1950s)

另一方面,果木种植在围田区域快速发展。在珠三角,沙田大面积种植水稻,围田则种植甘蔗水果和养殖蚕桑。宣统《南海县志》卷二十六载:“广州凡矶围堤岸,皆种荔枝龙眼”,果树种植也随之发展起来⑦,屈大均在《广东新语》中描述了清代珠三角果木业蓬勃发展的面貌:“广州诸大县村落中,抛肥田以为基,以树果木。荔枝最多,茶桑次之,柑橙又次之。”经过长期的实践,人们掌握了干果的技术,使果木业更有利可图。清末,果木经营更为兴盛⑧,韦涌的龙眼“沿岸而种,傍水而栽,迤逦周回数百步,中无杂树,阴森茂密,结子离离,乡人以是为业”[21],足见果木业的发展规模。

另外,鱼塘养殖亦随其发展。沙田围垦形成的洼地不能用于耕种,人们顺势将其整理成池塘,既可消除水患、养殖鱼类,又可扩大基面保护农田生产,一举数得。

从围河筑塘至挖田筑塘,人们的认识逐步提高,懂得扩大基面,可充分利用基面种植经济作物,免受水侵。所以挖塘筑基是除弊兴利的重要生产措施。这样一来,促使果基鱼塘、桑基鱼塘、蔗基鱼塘的人工生态在珠江三角洲出现并迅速推广,沙田围筑进入新的阶段。稻作、经作、旱作和鱼塘经济模式逐步稳定,演化出珠三角农业文化景观空间基本构架和单元。

3.2 顺水而建的茅寮聚落形成

清雍正七年(1729年)政府废除疍民“禁止上岸”的条例,沙田景观因此发生了巨大的转变。《香山县乡土志》详细记载了“疍家”人上岸的始末:“雍正七年,诏令疍民有能盖屋栖身者,许其在近水村庄居住,本以示一视同仁。自是泛宅浮家之辈,且有更易姓氏以自附于大族。”

沙田要经历多年围垦才能成为“熟田”(可以耕种的田地),而其中则“废复不常、亩无常数”,不能准确计算土地赋税而可以躲避报税[22],因此成为官豪、地主、大宗族争抢的资源,史料中不乏这样为沙田“兴争讼,连年不决”的记载[23]。没有土地的佃户只能租用地主的沙田而受尽压榨。围堤在沙田这样的环境中相对稳固,底部有石基、木桩或硬泥作为基础⑨,另堤坝标高远高于水道,防洪防潮,因此一旦条件允许,在围堤上修建房屋是最为合理的[24]。另外沙田受冲击平原形成的影响,其土壤表层存在多层泥沙,据当地居民描述,要开凿水井须打通处于地下30 m的岩层,但在当时并没有技术条件,所以靠近水边居住是满足便利生活的必要条件[25]。

另在《番禺县志》的舆图中也清晰地显示出当时沿水道两侧修建居住点的雏形,其中,石基围、虾富沙、南涌围和滘尾等地,房屋沿河涌两岸线性分布(图4),与现今地理位置和空间分布一致,对比文献和村史判定,这一时期最有可能的房屋形式是茅寮,如今南沙地区的村落就是由涌边茅寮发展而来的(图5、6)。据史料记载,当时在万顷沙租沙耕种的沙民就有一千多户[26]。茅寮式民居“任其漏滴”的建造方式,反映了“地暖利在通风,不利堙湿”的原理[27],在沙田居住的人们建筑简陋木屋,下系小舟,随时可以逃命,这与沙田环境相适应(图7),这种建筑形式一直到1960年末才逐渐被取代,所幸今天为发展乡村旅游又重新修旧如旧,多用于文化展示和游览休闲。

这一时期,商品经济在沙田地区逐渐活跃起来,大片土地用于种植经济作物,形成集中分布的文化景观。自清末以来,由于沙田土地肥沃,适宜于水稻和经济作物的种植,加之人们开发果基鱼塘和桑基鱼塘,兼有鱼、虾、蛤、螺、鸭等副业之利,其经济效益比一般田土要高。这一时期,沙田地区大兴农田水利,广泛引进新作物品种,改良农具,有记载“今潬田日高,海水不溢,生聚渐繁”。经济的发展促使聚落沿涌边大量聚集,并形成线性排列方式,水利、农业、聚落的关系紧密、形态互补,沙田景观特色凸显出来。沙田的发展,带动珠三角经济达到有史以来的最高峰,圩市的大量增长,河运交通发达,使珠三角经济得到快速发展,商品经济规律成为沙田景观形成和变迁的动力。总体而言,沙田地区舟楫穿梭,堤坝纵横、稻果飘香、墟镇繁茂,商业逐渐兴盛,展现了一片欣欣向荣的农业景观风貌。

4 1952年以后至今——现代农业景观兴起,聚落同质化问题加剧

4.1 聚落景观快速更替

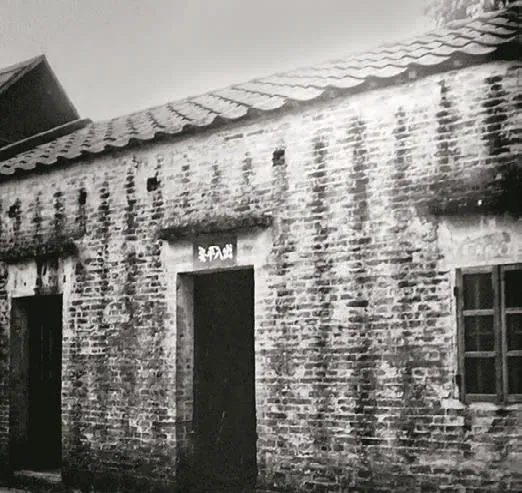

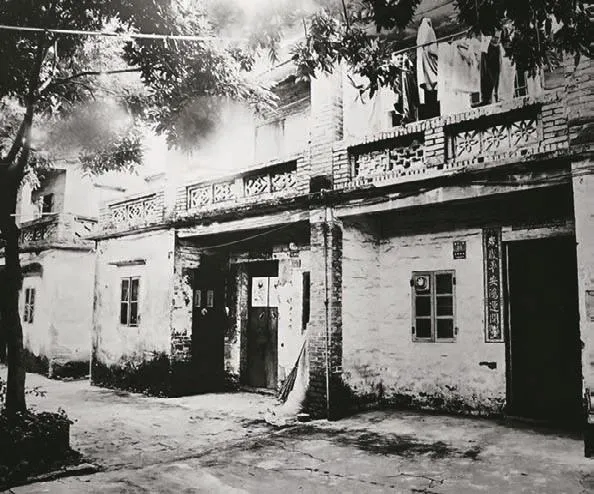

沙田地区聚落的快速消逝与同质化是沙田景观的特点之一。1952年中国实施土地改革政策,村民均分配自己的土地建造房屋。20世纪60年代初,政府推行茅寮砖屋化来改善居住环境,随后又修建土窑红砖厂。1964年后,沙田建起连片的水泥瓦红砖屋[28]。1966年政府通过统一规划与集资的方式开展新农村房屋建设,每户村民分得2层楼房,但是由于没有预留放置农具和晒谷的场地,因此没有持续建设(图8)。

7 清朝沙田村落平面示意图Plan sketch of Shatian village in Qing Dynasty period

8 20世纪60 70年代的沙田Shatian (1960s 1970s)8-1 1964年建水泥大瓦砖房Cement brick houses (built in 1964)

8-2 1966年建联排楼房砖屋Brick houses in rows (built in 1966)

8-3 20世纪70年代运谷Grain delivery by fishermen (1970s)

8-4 20世纪70年代沙田景象Shatian scene (1970s)

9 沙田地区卫星图Satellite map of Shatian delta

10 2010年的新农村New village in 2010s

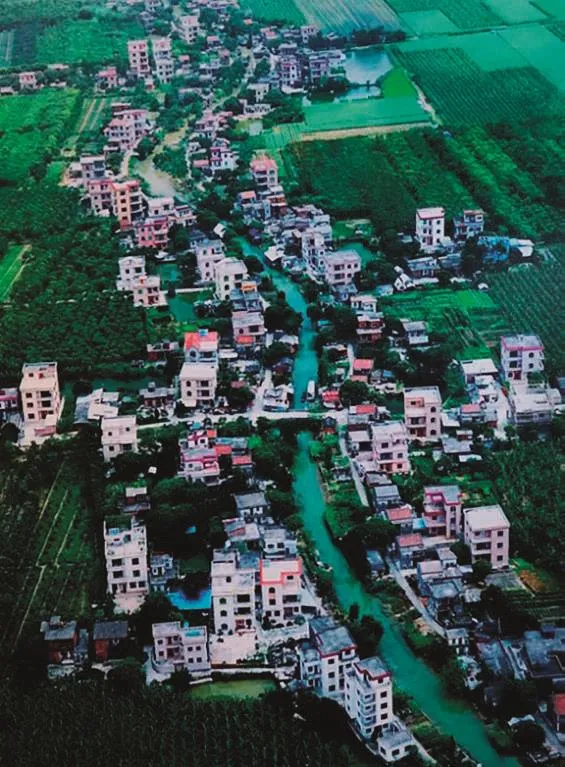

20世纪90年代,群众对居住环境的要求不断提高,根据家庭需求建造的小高层也慢慢出现。虽然今天仍旧可以看见残旧的大瓦砖屋、联排砖房,但更多的是崭新的小别墅。值得思考的是茅寮被快速替代背后的原因,建筑材料廉价、建造工艺简单以及没有大宗族作为核心的纽带,所以茅寮的消失变得十分随意。尽管如此,聚落的总体格局并没有发生大的改变,通过舆图核对发现,现代聚落基本是在原有茅寮的基地上沿水岸扩张而来的。

4.2 现代农业不断革新

广东得海外风气之先,引进西方近代生产工具和技术,包括各种动力、机械和专用工农业生产工具等,并建立起各种近代产业,使沙田地区的文化景观发生很大改变。随科学技术进步,传统农业转变为近现代化农业,也给稻作生产带来革命性变化,从品种培育、耕播、管理到收获、仓储以至稻米加工、炮制,都注入许多新鲜内容。例如广泛施用化肥、农药、生长素、尼龙膜育秧,或利用生物工程、人造小气候等技术,不断培育水稻新品种,并利用堤围广种香蕉等水果,还大量养殖猪、鱼、禽等,沿海营造防护林,皆为耐咸、抗风、耐浸树种。

4.3 生态景观变迁

20世纪60—70年代,沙田迎来了农田水利基础设施兴建的热潮,业已形成蓄、引、提、井等多种形式的灌溉工程。随着旅游业的发展,沙田农业景观结合观光体验、休闲度假形成了新的组合模式。出现了百亩葵园、采摘果园、人工湿地等景观,尤以湿地景观为主要特色,不仅保持了农耕水养的产业结构,同时放养鱼虾蟹,种植蔬果植物,生态环境得到妥善保护。或在滩涂浅滩种植成片的红树林,形成陆地向海洋过渡的特殊生态系统,防浪护坡、净化水污染、吸引生物繁衍,吸引大量不同种类的飞鸟在公园内觅食、栖息、繁衍,共同维护生态系统,形成连绵不断的壮观景色。

据2012年数据统计,广州沙田面积大约为1.47万 hm2。经过长期经营,沙田景观已今非昔比,现在一望无际的沙田多被堤围和河道分割,多数地区为清一色水稻、甘蔗,晚秋金色稻海、碧绿蔗林覆盖原野,通过现代农业的技术革新,种养的范围不断扩大,人工痕迹越来越明显,以往品目杂糅的农作物斑块,逐渐为整齐划一的网格所替代,景观的机械秩序感显著增强,农业景观成为沙田的新名片(图9、10)。

5 结论

沙田地区的景观变迁有着深厚的历史渊源和人文积淀,是在特定的自然环境背景和漫长的历史发展程中形成的沙田围垦、顺水而居、水网互通、稻作繁茂的景观模式,而自然资源的争夺以及人文环境的制约则是推动沙田景观变迁的关键性动力。今天,沙田景观依旧与水分不开,阡陌交错的河涌分割万顷良田,是这里最为重要的景观资源和特色,但是由于不注重文化记忆的保护和传承,导致了沙田文化日渐消隐的情况,沙田景观的历史及其发扬值得引起社会的重视。

沙田的开发,推动了农业的发展,带动了农业商品化。沙田的水上运输发达,使农产品、手工业产品得以集散,迅速转销各地,促成了墟市的繁荣,聚落顺应产生,它们之间是互相依存的关系。沙田区人民为了排涝、灌溉,因地制宜地在堤围中修筑窦、涵,掌握水源的主动权,将低洼地深挖为塘,蓄水养鱼,并把泥土覆于四周成基,种果植桑,栽种甘蔗、葵树等经济作物,从事果基鱼塘、桑基鱼塘、蔗基鱼塘的耕作。值得注意的是,这种基塘式生产经营方式,使各种生物之间、生物与自然环境之间,形成了互相依存、互相制约、相辅相成的关系,表现出良好的人工生态,体现出朴素的科学观。毫无疑问,沙田区人民在长期生产实践中所积累的开发沙田、经营管理沙田的生产技术与经验,对开发珠三角地区的农、林、牧、副、渔业经济,仍然有借鉴意义。理清广东沙田地区景观变迁的历史渊源,有助于深入认识沙田景观风貌的特征与内涵,对于新时期更新与保护沙田聚落具有重要意义。

注释(Notes):

① 据《小榄麦氏族谱》,“自宋南渡后,我麦姓五必公均南迁广州,而必达祖遂至黄阁”,并“捐钱十万,立石基以防水患”。

② 一般一家人住在一艘艇上,小艇长度多为6~8 m,宽约3 m,高约1.5 m,首尾翘尖,中间平阔,并有竹篷遮蔽作为船舱。艇的中间有一个厅,厅前有一块布作为遮掩,是一个仅有的私人空间。小船内部就是一个家,有小神像和全套家当,小孩子像猴子一样被绳子系着,以防止掉到水里。

③ 此时广州府的新垦田地包括洋田、围田、沙田、涂田、柜田、架田、圃田等,足见开发方式之多样,利用之精细。

④ 屈大均在《广东新语》里提道:“往者海道通行,虎门无阻,闽中白艚、黑艚盗载谷米者,岁以千余艘计。”清咸丰《顺德县志 耕耤歌》曰:“滨海生计重开荒,尽把勤劳格上苍。遍凿芦洲成沃土,涨沙随处涌村庄。”

⑤ 一幅农田数十亩,有一个“窦水”控制,这样的一块田称为一“间”。“间”与“间”之间常常种一些胶笋作为分界的标志。

⑥ 沈鹏飞在《广东农业概况调查报告书中》描写沙田区域的农业情况时记载:“西南与西北近洋海之区,平原低洼之地,多区为水田,广载水稻……土实乃沙质壤土,色黑而有机制亦富,除植水稻外,亦有栽植蔬菜者,以上皆属冲积土。”

⑦ 民国《上祁竹轩中丞书》:“盍近海各属富户筑沙滩以成田,筑围基以种果。”

⑧ “锹田种桑满村南,绿蕉红苹杂橙柑;果熟教郎贩运去,桑叶教侬劝饲蚕”。

⑨ 龙廷槐《与明中丞言粤东沙田屯田利弊书》中记载:“……十数年,渐积渐高,于是潮尽时,而坦形可见,乃运高有草之硬泥,四周筑为大堤,中间间以小堤,纵横棋布,又曰硬泥基。”

图片来源(Sources of Figures):

图1由作者综合了《广州市区划图》《广州市地形图》等信息后绘制;图2、7由作者根据《番禺县志》《香山县志》《清代珠江三角洲的沙田》《东涌故事》等文献绘制;图3、6来源于《沧海桑田到风情水乡》一书;图4底图为《番禺县志》,作者据《清代珠江三角洲的沙田》《东涌故事》等文献资料综合绘制;图5、8来源于南沙图书馆文献资料馆《南沙大全》一书;图9来源于谷歌卫星地图;图10来源于东涌大稳村展览馆收藏照片。