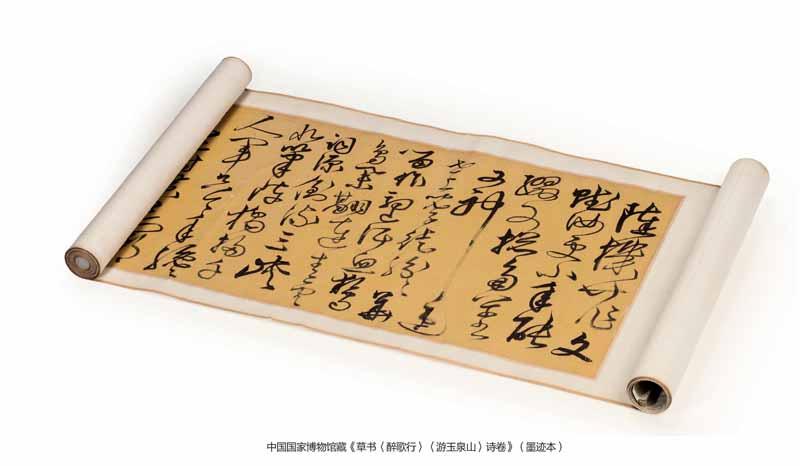

中国国家博物馆藏《草书<醉歌行><游玉泉山>诗卷》(墨迹本)

意如

编者按:2018年伊始,安徽美术出版社与中国国家博物馆联袂推出《中华宝典—中国国家博物馆馆藏法帖书系(第一辑)》,本刊从2018年第一期开始,陆续刊登了法帖部分内容,受到读者的欢迎。现第一辑已介绍完毕,从2018年第十一期开始,本刊继续刊登本书系第二辑和第三辑的内容,包含宋拓颜真卿《东方朔画赞碑》《刘熊碑》、民国拓《元显.墓志》等精良拓本,以及董其昌行《书赠张旭、题卢道士房诗卷》、文天祥草书《谢昌元座右辞卷》等珍贵墨迹本,希望广大读者能喜欢并提出宝贵意见。

汉字的起源很早。早在商代,甲骨刻辞和青铜铭文中就已经出现了成熟的文字。汉字诞生后,结构和笔法不断变化,逐渐产生了篆书、隶书、草书、行书和楷书五种基本字体。自公元4世纪楷书书体成熟后,字体基本停止了变化,没有再产生新的字体。

草书字体的发展,也经历了章草、今草和大草三个阶段。章草从战国简书中发展而来,虽然点画的独立性很强,但书写者努力地将笔画朝几个方向靠拢,将笔画的走向规律化。今草则追求实际笔画的连续,于是开始出现字间连笔的情况。到了后来,一些书法作品中出现了一笔写四五字,甚至一笔写一行的情况,至此出现了大草。大草诞生后,草书以其笔画的流动性、结构的简略性和空间的融贯性这三个特点受到历代书家的青睐,留下了众多传世名篇。

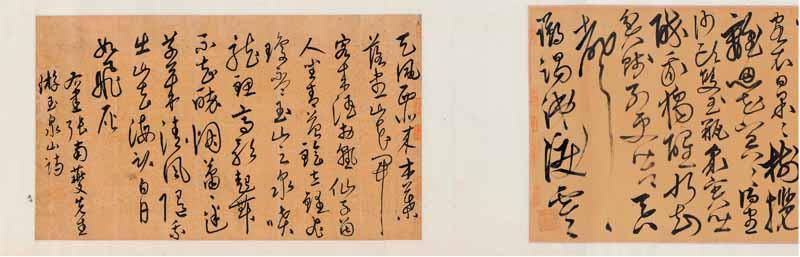

本卷草书有墨迹两幅。第一幅系明人草书《醉歌行》诗卷,洒金笺纸本,计27行,纵32厘米,横138厘米。第二幅系元人姚燧草书友人《游玉泉山》诗,写经纸本,计12行,纵31厘米,横52厘米。本卷草书著录于《中国古代书画图目》京9-001条。

草书《醉歌行》诗卷是明人用草书体书写的唐代诗人杜甫(712-770)所作《醉歌行》。唐天宝十三载(754),玄宗下诏开制举考试,四方才俊纷纷前来长安应试,其中就有杜甫同族的侄子杜勤。杜勤希望通过制举一展宏图,可惜未能如愿,于是他在第二年春天离开了长安。杜勤离京时,杜甫前往送别。此时的杜甫已在京城漂泊10年,仕途失意,生活窘迫,前路踌躇。他以半老之人送少年,以落魄之人送下第,百感交集,作有此诗。

醉歌行

陆机二十作文赋,汝更小年能缀文。

总角草书又神速,世上儿子徒纷纷。

骅骝作驹已汗血,鸷鸟举翮连青云。

词源倒流三峡水,笔阵独扫千人军。

只今年才十六七,射策君門期第一。

旧穿杨叶真自知,暂蹶霜蹄未为失。

擢秀偶然非难取,会使排风有毛质。

汝身已见唾成珠,汝伯何由发如漆。

春光澹沱秦东亭,渚蒲芽白水荇青。

风吹客衣日杲杲,树搅离思花冥冥。

酒尽沙头双玉瓶,众宾皆醉我独醒。

乃知贫贱别更苦,吞声踯躅涕泪零。

在诗歌的一开始,杜甫将杜勤比作西晋著名的才子陆机,盛赞侄子年纪轻轻便才华横溢,诗文书法皆有大家之风。接着杜甫鼓励侄子一次的失利并不可怕,希望他相信自己,假以时日必成大器。继而杜甫话锋一转,发出“汝身已见唾成珠,汝伯何由发如漆”的感叹。岁月催人,杜勤长成出口成章的青年,而杜甫自己已是半老之人。思绪万千的诗人在恍惚间抬眼,看到了春日里的秦东亭,一片欣欣向荣之景色。他联想到自己落魄的境地,更加失意,发出“乃知贫贱别更苦,吞声踯躅涕泪零”的感慨。

《醉歌行》诗中,杜甫的情感节奏一变再变,从激昂到失落,直至以悲愤收尾。草书书者的情绪也随之受到感染,将杜诗中的情感内涵转为笔下书法的律动。这种感情的体验与变化,不仅从时间上决定了这件作品的节奏,同时也从空间上决定了它的形式构成。

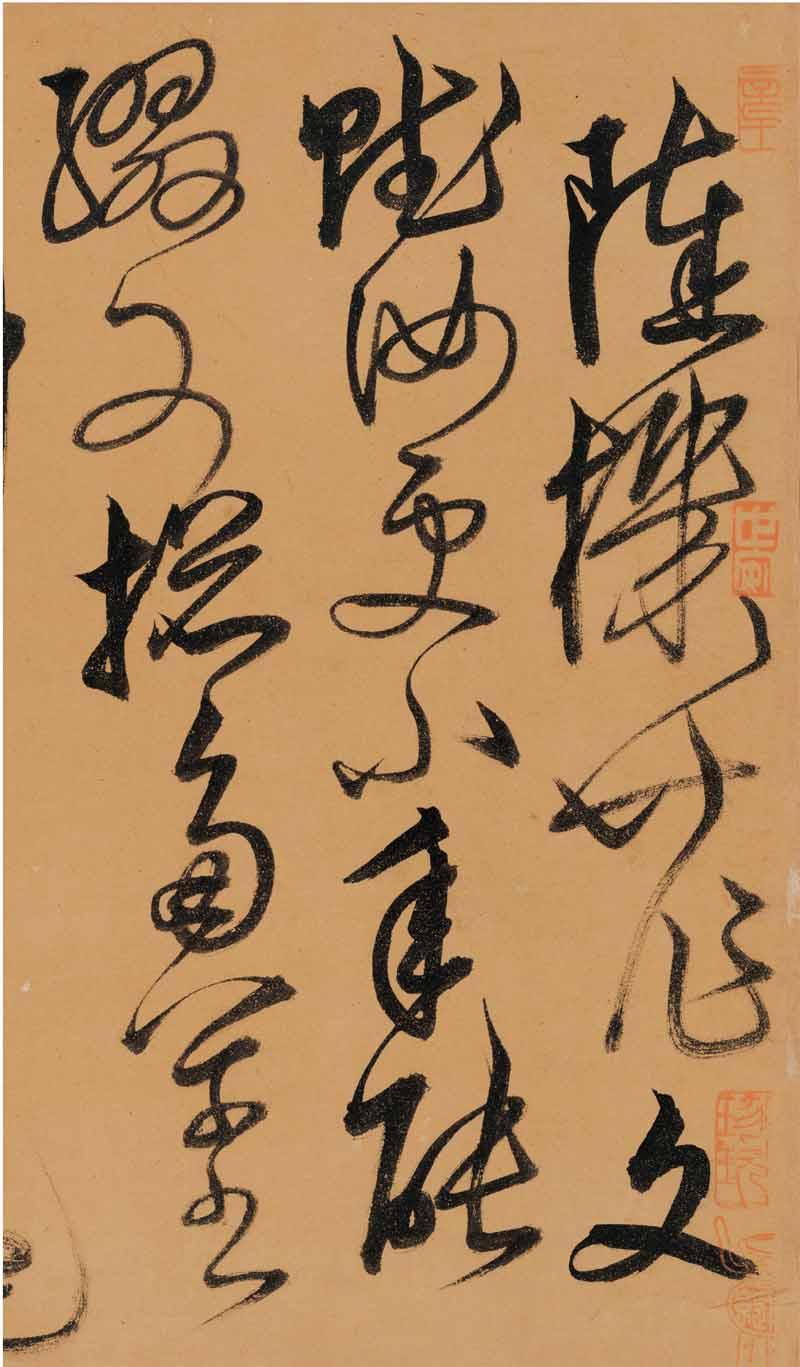

草书《醉歌行》诗卷,下笔之始骨气深稳,血肉丰润。至第四行“神”字,书者情绪激昂,挥毫直下,运笔加速,以至“世上儿子徒纷纷”句,牵丝映带,点线缠绕。此后空间紧结,行距收紧,渐有风生水起之势。书至“射策君门期第一”句,书者情绪饱满,“第一”二字顶天立地,“一”字更是极力向左右伸展,不仅打破了空间平衡,同时鼓舞了观者的情绪。随着诗文情绪的变化,至“汝身已见唾成珠”句,无可奈何的情绪开始在笔端弥漫,行距逐渐恢复紧密,字句间相互穿插避让,呈现出一片汪洋恣肆的视觉效果。此后,行至“吞声踯躅涕泪零”,书法又为之一变,“声”字点画分量格外沉重,长驱而下,独占一行,让观者如鲠在喉,无法“吞声”,杜甫满腔的不平和悲怆,观者感同身受。

草书《醉歌行》诗卷,行笔迅疾,笔势飞动,回旋进退,一气呵成,奔逸放纵。其飞动的节奏,不仅在笔法、结字中得到了体现,还通过行间的关系得以强化。

邱振中在《笔法与章法》一书中,曾经这样讨论书法作品的行间关系,“行间空间是一块狭长的、趋于独立的连续空间,它受到两侧单字内部空间的制约,但又绝不被牢笼,进入作品后,往往略事周旋,即排空而去……大规模的、执着的追求(行间空间),在明代中叶才蔚成风气。徐渭、詹景凤、王问等都创作过这种风格的作品,更早的解缙、张弼也在不同程度上表现出这种倾向。这一类作品行距紧密,点画常常插入邻行,与邻行的点画形成封闭性空间,这些空间破坏了行间空间的连续性,并迫使行间空间的其他部分也同内部空间互相渗透”。

本卷章法,自“汝身已见唾成珠”句开始,行距变得十分紧密,同时伴有明显的向右斜势,这种斜势入侵了邻行,加强了相邻两行的渗透关系。此外,还有个别字的结体有意夸张变形,插入邻行,与邻行的点画相互呼应。如“秦东亭”几字,同样右斜,“亭”字之脚伸进右行。下句中的“荇”字,结构松散,向左右扩张。再如“树搅离思花冥冥”句,“树搅”二字结体左右分开,都入侵左行。这种对行间空间的处理方式,表明了这极有可能是一件明代的草书作品。

细观本卷首尾,疑曾有前后隔水,后被人揭去。前隔水处今仍存淡淡胶印。如此,可解释收藏章多为骑缝章之半印的缘由。将部分前后半印拼合,可得“廷章”(朱文)、“继轩”(朱文)、“钱氏合缝”(鼎印)、“胡世安印”(白文)、“玉堂学士之章”(白文)收藏印。

这些收藏印鉴中,时代最早者,系“廷章”(朱文)、“继轩”(朱文)二印。这是明人沐璘(1430-1458)的鉴藏印。沐璘是明代开国功臣沐英(1345-1392)的后人。沐英曾镇守云南,身后追封为黔宁王,后代世袭爵位。沐府藏品最初可能源自明太祖的内府赏赐。随后,沐英之子沐晟、沐昂二人也积极收藏。至沐璘代,沐府的书画收藏已十分丰富。据时人李贤(1408-1466)的记载,沐璘“长于吟味,尤工篆、籀、行、草书,大字遒劲可人。至于丹青,亦臻其妙”。由此得知沐璘在公务之余也寄情诗文书画。沐璘身后,此卷经明宪宗朝钱能递藏。

钱能,明宪宗朝的内侍太监,曾镇抚云南,后迁南京守备,喜收藏书画。钱能借着明宪宗的宠信,常随意取阅内府所藏书画文物,并伺机据为己有。此外,钱能并收沐府旧藏,以增其蓄。“钱并收云南沐都阃家物,次第得之,价迨七千余两,计所直四万余两。”本卷所钤“钱氏合缝”(鼎印)即其印。其收藏印另有“素轩清玩珍宝”“钱氏素轩书画之记”等。

明末清初,此草书卷入藏胡世安處。胡世安(1593-1663),字处静,号菊潭,又号秀岩。明崇祯元年(1628)进士,明末官至詹事府少詹事,入清后官至武英殿大学士。

草书《醉歌行》诗卷将诗、情、书三者融为一体,真正实现了书法写意的目的。文辞内容与书法之间相互渗透的微妙关系一览无余,书法家书写特定文辞时所产生的情感,传达到笔端,流淌在笔下。

本卷书法第二幅系元代姚燧草书友人张南夔《游玉泉山》诗。

游玉泉山诗

天风西北来,

木叶落尽山。

花开客来酒初熟,

仙子留人坐青苔。

鲙与鲤飞琼杯,

玉山之泉喷龙鳃。

高歌起舞不知醉,

烟萧萧迷草莱。

清风随我出山去,

海卧白日如飞灰。

姚燧(1238-1313)是元代著名的文学家,《元史》卷一百七十四有传。姚燧字端甫,号牧庵。祖籍营州柳城(今辽宁朝阳),后迁居洛阳。至元十二年(1275),始为秦王府文学。至元间,官陕西汉中道提刑按察司副使、翰林院直学士、大司农丞。成宗元贞元年(1295)以翰林学士应诏修《世祖实录》。武宗至大元年(1308),为太子宾客,进翰林学士承旨,寻拜太子太傅。至大二年(1309)授荣禄大夫,翰林学士承旨,知制诰兼修国史;至大四年(1311),仁宗即位,姚燧奉旨撰即位诏书,并于同年告归。皇庆二年(1313)九月卒于家,谥文。

姚燧以文学成就与儒学造诣为后人推许,著有《牧庵文集》,现存36卷。姚燧为文重“道”,主张“文章以道轻重,道以文章轻重”,重视文章经世致用的作用。姚燧所言的“道”实与儒家之道相通,在文学上体现为言辞与德行的相称,即文章皆从道义中自然流出。在姚燧看来,最为理想的文章风格是“高古”,为文者对道的体悟愈深,文章体貌愈显得浑圆古雅。姚燧自己所做文章追求文辞简洁,说理透辟,所以《元史》称赞他“由穷理致知,反躬实践,为世名儒”。

姚燧少孤,依伯父姚枢成人。姚枢(1201-1278),官至翰林学士承旨,是蒙元初期颇具影响力的政治人物,同时也是元初著名的理学家。《书史会要》称姚枢善书,时人胡紫山(1227-1295)和袁桷(1266-1327)都赞叹其书法可观,有怀素遗风。姚燧学怀素书风,与叔父影响不无关系。

本馆所藏此件姚燧草书,用笔圆劲挺拔,线条凝练干净,可见怀素的影响。同时,姚燧加入了提按方折的变化,并将少数字的左右部分距离拉开,改变字的外部轮廓,使得空间节奏层次更为丰富。卷尾钤“牧庵”(朱文)印。此外,本幅草书钤有鉴藏半印“章”(朱文)、“世安”(朱文)、“静”(朱文)、“氏缝”(朱文)及“珍玩”(朱文)。

姚燧传世书法作品稀少。除中国国家博物馆所藏此卷外,吉林省博物院所藏元代画家何澄《归庄图卷》后有姚燧于至大二年(1309)题跋数行。此外,另有姚燧于至元十三年(1276)正书并题额的《终南山重阳祖师仙迹记》碑,现存于陕西户县重阳宫。此碑文字清晰,保存完好。

时至今日,姚燧书法作品已不多见。《归庄图卷》卷后的题跋,以及《终南山重阳祖师仙迹记》碑的正书,都具有重要的补缺意义,帮助我们充分认识姚燧的书法。《归庄图卷》中姚燧的题跋,用笔与本卷相似,圆润秀洁,使转流畅,有怀素之风,可与本馆所藏姚燧书法互为印证。而姚燧《终南山重阳祖师仙迹记》的大字,确如明人王世贞所言:“燧书法全学(颜真卿)宋文贞碑,比之孙李,不作墨猪。”姚燧大字学颜氏,笔力沉着内含,正锋运笔,方圆兼得,结体宽博,雍容端正,给人以庄重浑厚之感。

今人书法史的写作,尤其是书法断代史的著作,仅仅关注书法大家的力量。如谈及元代书法,往往由赵孟而及其子弟,无出左右。这种叙述方式虽然考虑了书史纵向的继承,但忽略了书法同时代的横向参照。“任何时代的书家个体都生活在由他人(古人和时人)书写构成的视觉环境中,他的审美参照系不可避免地受到书写环境的影响。这种影响在艺术史的研究中最难论证,也最有挑战性。”考察同时代其他书法素养较高的文士,如姚燧等人,了解他们的书法修养与书学思想,有助于我们更全面地了解元代书法。