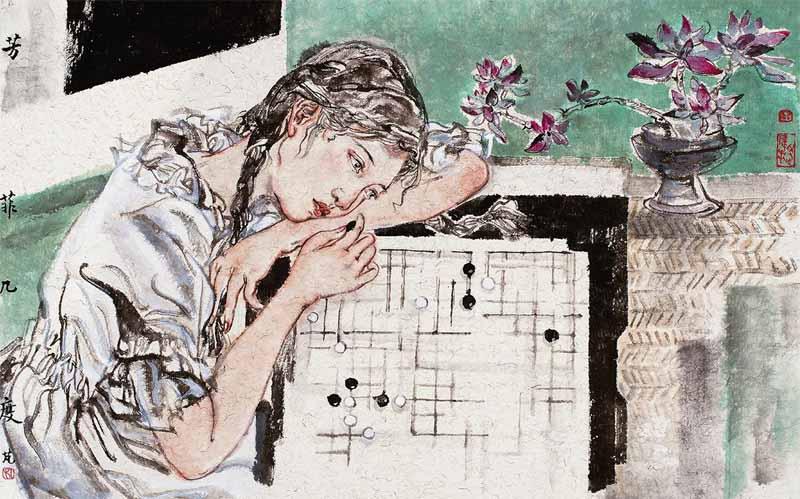

不系之舟虚而遨游

孔超

历代中国文人多爱“游”。其作诗论画、雅集博古,大多是在山水园林的游历之中完成。进一步讲,中国文化思想中的“游”指向深刻的精神取向和审美内涵。庄子执于“游”,有“游乎尘垢之外”“游其樊而无感其名”的无为放达,有“北冥之鲲”翱翔天际的浪漫宏阔。西晋陆机讲“游”:“精骛八极,心游万仞……观古今于须臾,抚四海于一瞬。”其跨越时间与空间的思绪之通达昭然若揭。曹魏嵇康在《赠秀才入军》中亦写到“游”:“目送归鸿,手挥五弦。俯仰自得,游心太玄。”这则是指在广阔的观照视域中获得心胸的自由。庄、陆、嵇的哲人之“游”,是指完全摒弃有形、打破物我的界限而遨游于自我精神世界,这是内心对万物之精魂的感知,是超脱于人世欲望的、尘垢以外的自由精神之呈现。

无独有偶。画家们更善于从静态的画面中悟道,心灵驰骋于无边的想象空间以体验“游”之畅然。南朝画家宗炳曾在《画山水序》中慨叹暮年身患疾病,不能身临山川,于是将山水绘于墙壁上,“澄怀观道,卧以游之”。又有郭熙提出山水画须讲究“可居”“可游”,身虽未动,观画中仍可身临其境地体验山水的致广致远。宗炳的“卧游”、郭熙的“可居可游”都强调精神层面的“游”,追求个人心性与自然合一的境界,这种审美意象初现于魏晋,成熟于北宋,后贯穿于中国绘画乃至整个传统文化体系之中。

在呈现方式上,中国画也倾向以“游”为理念构建一种开放式的格局:一方面,作者在游览中目识心记,以彼时所经所见为线索,将不同时空的景致和事件串联、整合而获得多层次的呈现,类似于“游记”;另一方面,画面中“移动”的景致邀请观者深入其中而穿行、徘徊,给人以可居、可游的审美情趣。画面的空间范式和观者的欣赏过程都体现出移步换景的审美内涵,這与“游”的绘画观照方式可谓殊方同致。

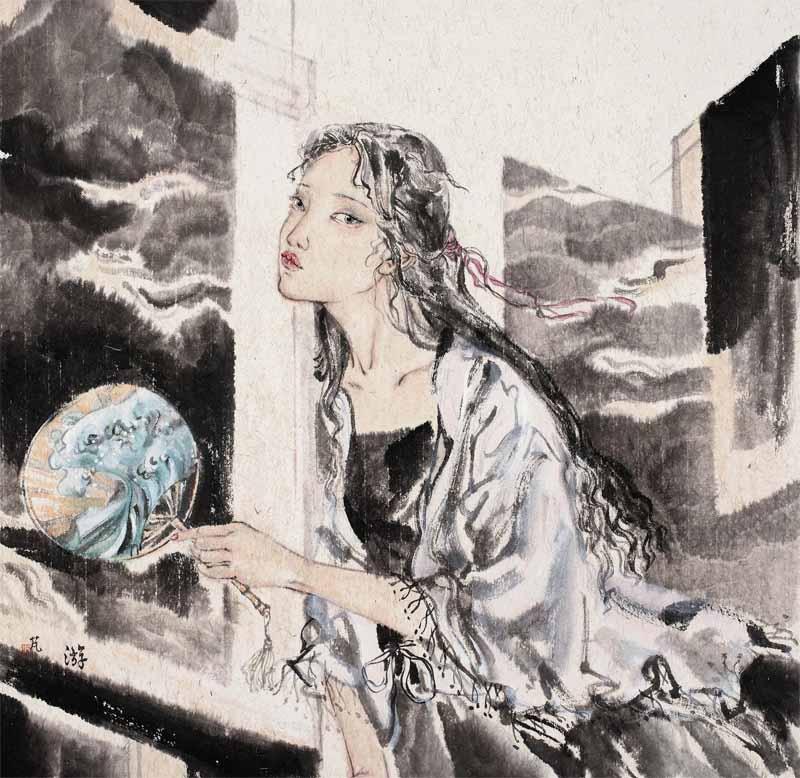

如此看来,画家“游”不仅为简单的物理上的移动,也不囿于视觉所见,乃是人深处造化之中与宇宙万物的沟通、与自我内心的沟通—“游”中暗含着艺术家对生命、自然以心度物的思考与观照,以及对内心世界的形象化呈现,从而求得对造化之规律的把握。抑或说,中国画的“游”在审美意蕴中强调了精神上的宏观体验和超脱于物象的主观情境表达。

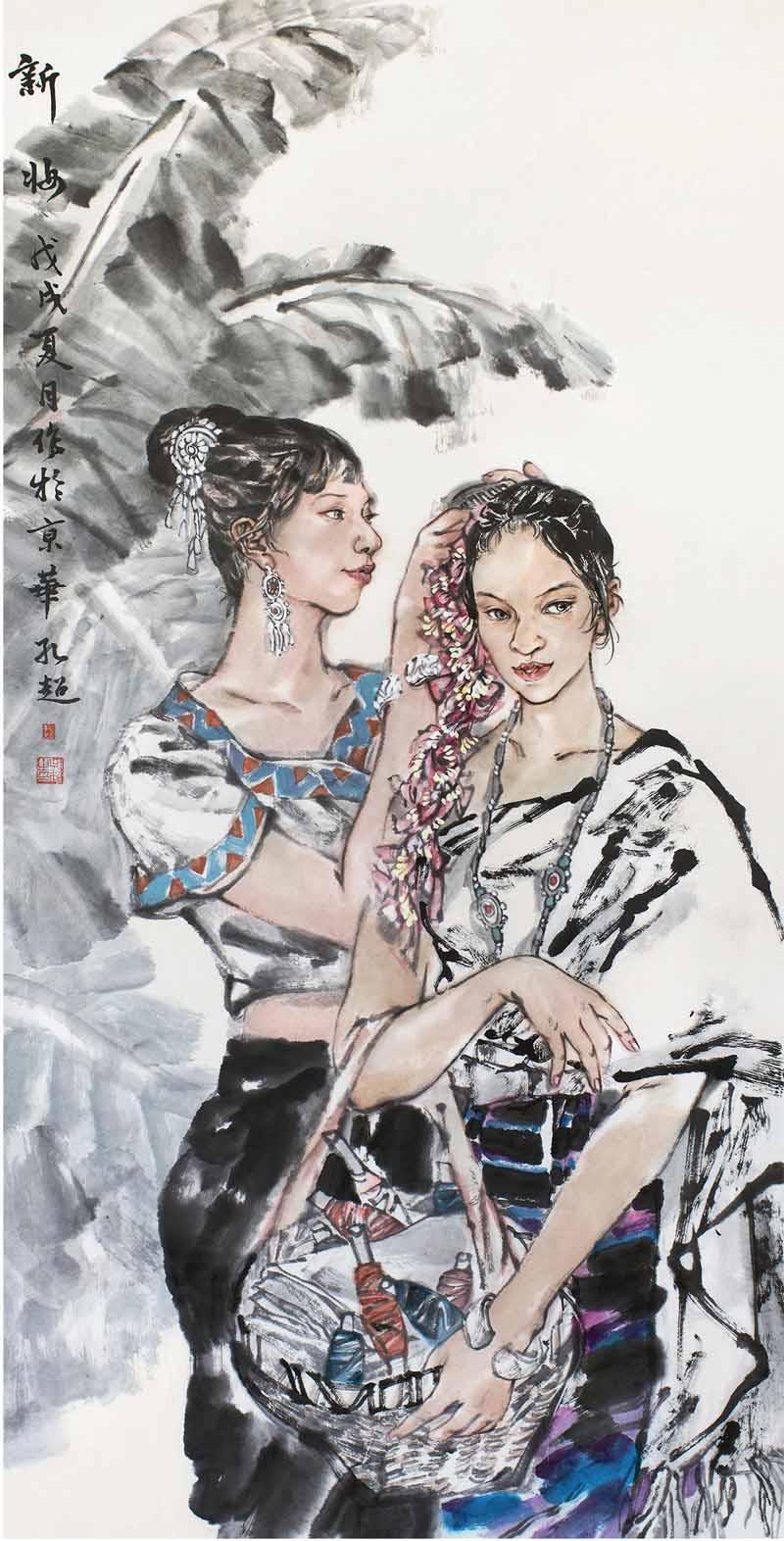

此外,无论是在古代还是当下的画理画艺中,“游”都有了沟通艺术创作与生活的作用—以游的心态应物象形,以游的方式师法造化,以游的经历感受艺术的蒙养。古有北宋苏轼视作画为“墨戏”,崇尚“意似”“游于物之外”的文人画理念;唐代李公麟开创以线造型的写意风格典范,《宣和画谱》则评价他为“从仕三十年,未尝一日忘山林”;清人蒋和有“游观山水,见造化真景”之句。至近现代,黄宾虹多年游走于山水之间,而作大量纪游画作、诗词,读其诗句“清游日日卧烟峦,桂岭环城水绕山”,与宗炳之“卧游”似有同工之妙;张大千因一次敦煌之行而改变余生的艺术轨迹,他在《题莫高窟仿古图》的题跋中发出“雁塔榆林一苇航,更传星火到敦煌。平生低首阎丞相,刮眼庄严此道场”的感叹,自此数年潜心研磨敦煌艺术,饱受风沙之苦而不悔;更有自20世纪初起相继赴西、东洋游学的徐悲鸿、林风眠、庞薰琹、陈之佛等艺术家,由此而接触到不同民族以及不同思潮影响下的艺术形式,从而提升自身艺术修养,并推动了中西绘画的融合发展。

值得一提的是,将绘画中“游”之概念等同于“写生”实是一种误解。“游”是通达的艺术态度和精神状态,心旷之人可游于山川,游于方寸纸面,游于诗书韵脚,游于至微至宏的想象穹宇。

私以为,作画何必执念于形式化外观的效果呈现,艺术也不仅是赖以为生的技艺或怡情的消遣,而旨在对生命的体验和阐述。奈何自叹才疏计拙,又总不能做到恬淡无欲,于是更加敬慕庄子之“游”的虚空与放逸,如其所言:“巧者劳而知者忧,无能者无所求。饱食而遨游,泛若不系之舟,虚而遨游者也。”

2019年秋月草拟于沪上