丙泊酚复合瑞芬太尼全凭静脉或地氟醚平衡麻醉对听神经瘤手术后苏醒的影响

冉国 赵卫东 沈霞 戴春富 李文献 袁雅生

(1.复旦大学附属眼耳鼻喉科医院麻醉科 上海 200031;2.复旦大学附属眼耳鼻喉科医院耳鼻喉科 上海 200031)

听神经瘤患者术后神经外科医师常须对其脑神经的功能作评估和判断。因此全身麻醉必须考虑为这类患者提供术后早期拔除气管导管、快速苏醒和恢复定向力等条件。采用半衰期短小的药物有利于患者术后快速苏醒。丙泊酚和瑞芬太尼具有半衰期短的特点,两者复合运用是神经外科麻醉管理的首选方案,为听神经瘤手术的快速苏醒提供了保障。吸入麻醉药物地氟醚的血气分配系数为0.42,停止吸入后可被快速从体内洗脱从而利于患者快速苏醒。既往的回顾性研究[1-2]发现,和地氟醚麻醉相比,接受丙泊酚复合瑞芬太尼全凭静脉麻醉的眼科和鼻科手术患者术后苏醒较快。但是对于长时间的手术,丙泊酚复合瑞芬太尼麻醉是否同样具有快速苏醒的优势,尚不知晓。所以本研究拟选择手术时间>3 h的听神经瘤手术,主要观察丙泊酚复合瑞芬太尼全凭静脉麻醉和地氟醚复合瑞芬太尼平衡麻醉对患者苏醒的影响。其他次要指标包括拔管时心率、血压变化和苏醒期气道不良事件。

1 资料与方法

1.1 病例选择 采用随机、双盲、平行、对照的临床研究方法。选择美国麻醉医师协会(American Society of Anesthesiologist, ASA) Ⅰ~Ⅱ级,40例因听神经瘤择期行全身麻醉下乙状窦入路或颅中窝入路听神经瘤切除的患者,年龄18~60岁,体重指数(body mass index,BMI)18~30 kg/m2,无高血压史,无明显心、肺疾病,无肝、肾功能损害,术前未用任何影响心脏及血管的药物。按随机数字表法将患者分为丙泊酚复合瑞芬太尼组(PR组)和地氟醚复合瑞芬太尼组(DR 组)。

1.2 麻醉方法 患者术前6 h禁食,2 h禁饮。入手术室后前臂留置20G留置针开放静脉,持续输注0.9%氯化钠8~10 mL/kg 。监测无创血压(间隔时间为2 min)、心电图、脉搏氧饱和度、脑电双频指数(bispectral index, BIS)和4个成串刺激(train of four stimulation, TOF)进行神经肌肉监测。麻醉诱导:静脉注射利多卡因1.5 mg/kg,靶控输注瑞芬太尼(效应室浓度为2.5 ng/mL)和丙泊酚(效应室浓度为2.5~4 μg/mL)。待患者意识消失进行TOF定标并静脉推注顺阿曲库铵0.15 mg/kg,TOF=4时进行气管插管。确认气管插管完成后行机械通气,潮气量为6~8 mL/kg,呼吸频率为13~15次/min,吸呼比为1∶2,新鲜气流为1 L/min,吸入氧浓度为50%,维持呼气末CO2(end tidal CO2, ETCO2)为30~35 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)。麻醉维持:PR组丙泊酚效应室浓度为2.5~4 μg/mL并根据BIS来调整浓度,DR组使地氟醚呼气末浓度维持在0.8~1.0个最低肺泡气有效浓度 (minimum alveolar concentration, MAC),术中BIS维持在40~55。2组患者瑞芬太尼效应室浓度均为4~8 ng/mL,根据血压调整浓度并维持术中血压波动不超过基础值的±20%,必要时使用血管活性药物。术毕PR组停止输注丙泊酚并改为纯氧吸入,DR组关闭DES挥发罐并予以6 L/min纯氧进行洗涤,设定瑞芬太尼效应室浓度为1.5 ng/mL泵注直至拔除气管导管,拔除气管导管后予以氢吗啡酮0.1 mg/kg并停止输注瑞芬太尼。拔管指征:呼之睁眼,自主呼吸恢复,呼吸频率10~20次/min, ETCO2≤45 mmHg,呼吸空气SpO2≥95%,潮气量>8 mL/kg。

1.3 观察指标 ①唤醒时间;②拔管时间;③定向力恢复时间;④麻醉和手术时间;⑤拔管时血压和心率;⑥其他指标。麻醉和手术时间及苏醒期不良反应如喉痉挛、去氧合的发生情况。唤醒时间为麻醉结束到轻唤患者有反应;拔管时间为麻醉结束到拔除气管导管;定向力恢复时间为麻醉结束到能准确进行方位识别。

1.4 统计学处理 采用SPSS19.0软件进行统计分析。计量资料中,符合正态分布的以均数±标准差表示,采用t检验进行比较;不符合正态分布的指标,以中位数表示,采用非参数检验(M-W检验)进行比较;计数资料以率表示,采用卡方检验进行比较。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患者一般情况 2组患者性别、年龄、BMI、麻醉和手术时间、入室心率和血压、基础BIS差异均无统计学意义(表1)。

表1 患者一般情况

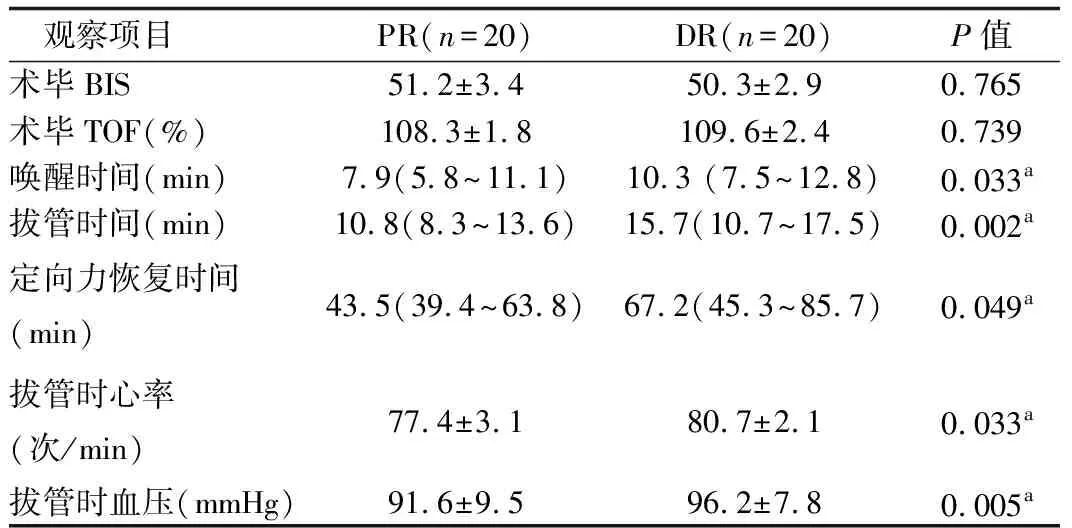

2.2 术后苏醒情况 PR组与DR组在唤醒时间(P=0.033)、拔管时间(P=0.002)、定向力恢复时间(P=0.049)差异均有统计学意义。拔管时PR组心率为(77.4±3.1)次/min,血压为(91.6±9.5)mmHg,与DR组的心率(80.7±2.1)次/min、血压(96.2±7.8)mmHg比较,差异也具有统计学意义(P=0.033,0.005)。详见表2。

表2 患者复苏情况

注:a示2组相比,差异有统计学意义(P<0.05)

2.3 多因素线性回归分析 与术后拔除气管导管时间呈相关性的因素分组,而与性别、年龄、麻醉时间无相关性(表3)。

表3 影响拔管时间的线性回归分析

2.4 其他 患者在复苏期间未见明显的低氧血症和喉痉挛等发生。2组患者各有1例发生术后恶心、呕吐,均为乙状窦入路女性患者。

3 讨论

本研究发现,与地氟醚复合瑞芬太尼麻醉相比,丙泊酚复合瑞芬太尼麻醉可以为听神经瘤手术提供更快速的苏醒,包括唤醒时间、拔管时间和定向力恢复时间;另外,丙泊酚复合瑞芬太尼麻醉拔管时血流动力学更平稳。

颅中窝手术后患者早期拔管或者带管转入神经外科重症监护室可因不同医院的条件和习惯而定。本院的听神经瘤患者术后常规早期拔管。术后早期拔管有利于手术医师对患者神经系统功能的早期评估,及时发现颅内血肿、面神经损伤造成的周围性面瘫以及手术过程中过度牵拉小脑造成的运动失调、震颤或辨距不良等并发症[3]。对此类神经系统并发症的早期发现有利于对患者进行及时有效的处理,改善患者的预后。本研究发现,丙泊酚全凭静脉麻醉在患者的唤醒时间、拔管时间和定向力恢复时间均明显短于地氟醚组,这表明丙泊酚全凭静脉组的麻醉方式更适合此类患者;另外,有学者[4]认为减少围术期5 min意味着减少医疗资源和费用,可以使手术室的利用更高效,利于手术的安排和衔接。一些回顾性研究支持靶控输注进行丙泊酚复合瑞芬太尼全凭静脉麻醉较地氟醚麻醉较快进行术后气管导管拔除[1-2,5]。不过有一项meta 分析比较了丙泊酚麻醉和地氟醚麻醉对唤醒时间和术后拔管的影响,结果发现地氟醚麻醉较丙泊酚麻醉唤醒时间减少21%,拔管时间减少23%,但是这项meta 分析入选的多为研究时间短和创伤小的手术,其中仅2项研究观察了这2种麻醉方法对长手术时间患者苏醒的影响[6]。

影响术后苏醒的因素众多,包括患者年龄、麻醉药物的选择、麻醉深度和麻醉时间、肿瘤的大小以及外科医师的熟练程度、出血量等。本研究中的所有手术均由同一名神经外科医师完成,肿瘤最大直径在3 cm以内,所有手术的出血量都在50~100 mL之内,因此不会对手术进程带来明显影响,50~100 mL的出血量也不会对患者的血流动力学带来明显变化,且2组患者除采用的麻醉药物不同外,术中麻醉深度和手术时间等均无显著差别,多因素回归分析也支持丙泊酚复合瑞芬太尼麻醉与听神经瘤患者术后早期拔管具有相关性。丙泊酚复合瑞芬太尼靶控输注的优势在于可以预测患者苏醒时的丙泊酚效应室浓度[7]。虽然地氟醚在目前吸入麻醉药中血气分配系数最低,但随着麻醉时间的延长, 完全洗脱地氟醚的时间相应延长,意味着唤醒时间和定向力恢复时间延长。

与Wu等[1]的研究结果一致,本研究还发现丙泊酚复合瑞芬太尼组患者拔管时的心率和血压变化较小。可能的解释如下:首先,丙泊酚具有减少咽喉部反射的作用,复合小剂量持续靶控输注瑞芬太尼可有效减少拔管时气道刺激导致的心血管反应;其次,地氟醚具有气道刺激的特点,而且不能被局部使用利多卡因阻断[8]。有研究[9]发现,使用地氟醚的气管插管患者会在苏醒期出现显著的咳嗽等气道不良反应。小剂量持续靶控输注瑞芬太尼不能有效抑制拔管时气道刺激带来的心血管反应。

综上所述,本研究显示听神经瘤手术患者采用丙泊酚复合瑞芬太尼麻醉可加快患者术后唤醒、气管导管拔除和恢复术后定向力,而且拔管时血流动力学平稳。