学校管理者信息化领导力的内涵演变与构建策略

赵晓伟 沈书生

[摘 要] 伴随着教育信息化2.0阶段的到来,技术形态逐渐从泛在技术向智能技术转变,现代学校正处在一个充满智慧的新型空间之中。为了适应这种变化,学校管理者的信息化领导力需要发生转变。梳理信息化领导力的内涵演变,大致包括技术采用、流程再造和范式转换三个发展阶段;分析其中的演进逻辑,可以从信息化愿景、空间、团队和效益四个方面概括其基本结构,结构中的具体内容则伴随着技术的变迁发生相应的变化。我们借助“结构—内容”的动态域分析信息化领导力的内涵,结构具有相对稳定性,内容则体现出变化的特征。学校管理者需要建立变化意识,适应技术发展,立足内涵构成,实现信息化领导力的持续构建。

[关键词] 信息化领导力; 学校管理者; 内涵演变; 构建策略; 结构—内容动态域

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 赵晓伟(1995—),女,山东莒县人。硕士研究生,主要从事信息化教学设计、信息化领导力等研究。E-mail:zxw1995925@qq.com。

一、引 言

新一代智能技术的涌现,推动教育信息化的持续发展,并将引发学校业务流程和组织构成等方面发生转变。学校管理者是学校信息化建设的领导者和决策者,面对技术自身的不断革新,他们需要在变动不居的新情境中找准靶点,让学校的各项事业朝着更加有序的方向发展,这些将取决于管理者的信息化领导力。

二、信息化领导力内涵发展的阶段审视

学校管理者“信息化领导力”的概念演变,与技术发展遥相呼应,梳理这一演变历程,是更新信息化领导力内涵的现实基础,也是把握教育信息化2.0背景下信息化领导力构建的逻辑起点。Laudon等人指出,信息技术促成组织变革存在四个阶段,即自动化、合理化、再造和范式转换[1]。前两种指向团队效率的改进与业务流程的简化;再造体现为重新设计业务流程以提高组织绩效。范式转换则是一种突破性的重组形式,是对业务本质和组织本质的重新概念化。在信息技术促成学校组织变革的过程中,表现出两种不同的功效:技术生产的预期功效和使用过程中发挥的实际功效,根据技术功效的实际效能,可以分为三种情况:保值效用、等值效用和增值效用。根据信息技术的应用与组织变革的发展,学校管理者信息化领导力的内涵演变具体可划分为以下三个阶段:

(一)技术采用阶段:关注技术保值效用应对已有问题

20世纪后期,以计算机网络为代表的数字技术引发信息化进程,造就了新的领导环境,并产生了新的领导力研究范式。

管理者需凭借自身丰富的领导经验和技术技能,捕捉学校存在的问题,并与技术负责人、技术先行者等构成信息化领导力团队,向全校师生传达技术规划并提供技术支持。在这个过程中,管理者将技术作为效率工具,发挥其保值效用,确保其原有基本功能的实现。由于固守者往往具有保值避险的本能,他们更倾向于采用保守的方式使用技术。因此,这一阶段信息化领导力的增长点是技术引进,通过投入技术设施,培育更强的技术竞争力,实现信息化领导力的发展。

在技术采用阶段,由于政府及学校管理者重视技术投资与设施引进,极大地增加了网络和设备的可用性,以及教师和学生的可获取性,但研究发现,技术在改变教学与学习方式方面收效甚微。研究者表示,学校管理者不仅在技术支持方面发挥微弱的优势,还在技术融入教学过程中扮演着核心角色,然而这一角色的重要性往往被低估[2]。由此,对信息化领导力的研究转入了第二个阶段。

(二)流程再造阶段:聚焦技术等值效用解决延伸问题

基本网络和基础设施的到位,为信息化领导力的形成提供了坚实保障,移动设备和无线技术的普及,也为信息化领导力的提升提供了发展方向。这一阶段学校管理者面临的主要挑战是,如何发挥技术融入学校具体工作中的作用。Schmeltzer认为,具有信息化领导力的管理者可以运用技术促进教学实践,帮助教师理解如何在课堂上使用技术,此外还要组建技术团队促进学校发展[3]。霍国庆等人表示,领导者需要具备在信息化时代吸引并影响追随者和利益相关者、持续实现组织目标的能力[4]。

第二阶段对信息化领导力的理解,以实践应用为导向,要求管理者在重新设计业务流程的过程中,不止步于效率的提升和流程的改进,而是立足于真实教学管理工作中的真问题,着眼于不断提供满足学校需求的新应用与服务。在发现并解决真实问题的过程中,借助团队成员的力量,逐步授权教师参与学校技术整合规划和实施过程。这一阶段不仅关注基础设施的配备,还将技术作为学校教学、管理环境的一部分,超越其基本功效,形成丰富的资源形式,便于管理者从真实问题情境中理解学校的发展需求,实现技术的预期功效。随着对技术的掌握趋于纯熟,管理者不断思考并扩大技术等值效用的使用规模,学校绩效在流程再造过程中呈倍速增长。

这一阶段,人们认识到技术为学校各项工作带来的全新挑战和独特机会,但实际上技术有效实施的案例往往是个别性的[5]。学校管理者需要以一种更综合的视角,拥抱新的学习环境,创造支持性条件促进技术对学校工作范式的深层次改变。由此,对信息化领导力的关注转向第三个阶段。

(三)范式转换阶段:发挥技术增值效用探索未知问题

如果没有对教学和文化变革的关注,信息技术只会简单地用来改进现有的教学实践,而不是作为变革的力量[6]。大数据时代的到来,各种适用于教与学和管理方面的在线平台不断涌现,人们对信息化领导力内涵的解读也发生了转变。

第三阶段对信息化领导力的理解,强调培养面向未来的关键能力,在关注学校绩效的基础上,重点聚焦团队发展。管理者需要引领团队共同预测并适应未来环境的变化,建立面向现在和未来的持续学习力。他们不仅要准确识别已有问题,还要善于发现潜在问题;不仅要启发团队解决已有问题,还要引导他们适应新问题并解决未知问题。在探索未知问题的过程中,管理者与团队成员认知起点相同,因此,不再处于绝对权威地位,而是以分布式领导的方式,与团队成员共同制定技术规划。在技术丰富的背景下,将真实世界融入学校信息化环境中,创造更适宜的校园文化环境。这一阶段需要重新规划学校各项业务流程,重新封装各种业务功能,將技术活动与环境建设联系起来,将学校效益与文化创新结合起来,发挥技术增值效用,实现学校效益的指数增长。

尽管第三阶段对信息化领导力内涵的解读日趋完善,但总体来看,这种范式转换还停留在较低的层次水平上。例如,信息技术支持的跨学科融合水平尚难令人满意、教育信息化团队分工不够精细、智慧校园建设与应用水平不尽人意,教育数据系统化、精细化管理有待加强。当前的研究范式正从经验驱动转向科学驱动,环境设计的要求也从数字化转向智慧化,这些变化对管理者的信息化领导力提出了新的挑战。

三、信息化领导力内涵解读的逻辑走向

信息化领导力的内涵演变不仅体现在纵向历史发展的进程中,还表现为横向理论形态的展开,在把握其阶段变化的基础上,梳理内在逻辑走向,是丰富和发展新时期信息化领导力内涵的关键所在。

荀子有言,名闻而实喻,名之用也。概念常常借助汉字固有的含义来巩固和传播其内涵[7],本研究从语义学视角考究“信息化领导力”这一概念。“领”表示统领、引导;导,引也,即引导,指引方向。“领导”二字意思相近,不仅暗含带领“谁”(团队),还有指明方向(愿景)之义。借用物理学的隐喻,“力”是改变物体运动状态的原因,表现在领导力中,即管理者引起学校效能改变的程度。“信息化”即借助技术所创设的、帮助学校达成愿景、发挥团队潜力、实现学校效能的智慧型空间。基于发展轨迹与词义分析,研究从愿景、空间、团队、效益四个角度,分析信息化领导力的演进轨迹与逻辑走向。

(一)信息化愿景的焦点递进与规划转变

1. 从关注基础设施到重视人的发展

早期学校管理者缺乏技术规划的明确目标,忽视技术能力获得,难以获取基础技术设施,因此,需要开发技术愿景,指导关于技术购买、部署和使用的决策。这种“以技术为中心”的思想,导致人们将注意力放在基础设施的投入和基本技能的掌握上。为了避免这种倾向,学校信息化规划与决策应由教学驱动而非技术驱动,管理者需要“以教/学为中心”阐明清晰的愿景。愿景的确立要建立在团队成员对教学理解的基础上,并反映在学校短期和长期的战略规划中。为了更好地应对智能化、全球化环境,当前信息化领导力的重点是促进团队的发展,创设“以学生为中心”的学习空间,培育具有探究参与、协作创新的学校文化,最终目标是培养团队形成面向现在和未来的能力。

教育的目的始终是以学生为中心的,新时期管理者的愿景要始终以培养智慧人才为目标,智慧人才从人格品性上表现为思维、创造和行动,而思维是有效连接行动和创造的中间桥梁[8]。因此,对智慧人才的培养,在发展知能水平的基础上,注重思维能力的培养。例如,美国个性化教育计划(IEP)要求教育工作者利用数据为学生制定个性化的学习计划[6],将数据驱动的决策应用到学生层面,以培养学生的思维水平。

2. 从滞后策略应对到前瞻风险预测

信息化应用早期,愿景的确立往往依靠少数管理者的经验和直觉做出,为避免个别化决策导致学校愿景的偏移,随后要求团队共同参与愿景规划,但是在愿景确立的过程中,它的方向和作用点始终是管理者所面临的重要挑战。传统的愿景确立方式很大程度上受限于个人的经验,难以做到完全理性化和精准化,大多是基于当前学校存在的问题被动响应或事后处理,对潜在的风险往往难以把控,也不可预测。

随着大数据、学习分析技术的普及,学校教学、管理、科研中产生的数据能够得到实时有效的记录,这也使得学校管理者信息化愿景的确立方式发生转变。借助数据挖掘和关联分析等技术,管理者可以从海量数据中快速获取关键信息,更有针对性地开展规划工作;掌握不同事件之间隐藏的规律,发现管理过程中的潜在问题,采用线索联想、关联推理与因果探究等方式进行风险评估以及预警分析,在团队成员共同参与中,凝聚集体智慧,形成较为科学的决策规划。因此,新时期信息化愿景的确立应该建立在人机协同的基础上,对学校信息化发展作出前瞻性与科学性的规划。

(二)信息化空间中的技术变迁与视域融合

1. 从信息通信技术到智能感知技术

信息技术的发展引发了技术增强环境的变化。人们开始思考,如何将移动终端渗透到日常教学管理中,并将关注重点回归任务本身。泛在网络、物联网的出现使这一构想成为可能,引发管理者构建一个触手可及的泛在环境,使人们随时随地获取资源成为可能。

教育信息化2.0背景下,技术和环境由泛在化转向智能化。物联网技术为环境的全面感知提供基础,管理者将其应用于学校的教学科研、安保节能、资产管理等方面,实现人—物、物—物之间的智能识别与监督管理。大数据技术为海量的数据分析提供保障,通过采集学校各方数据,结合科学评估模型,可视化呈现学校信息化建设状况,便于管理者调整新一轮信息化部署;跟踪采集师生成长数据,进行系统分析与挖掘,便于管理者形成科学的发展报告和决策规划。此外,利用面部/情感识别技术,可以了解团队成员的心理和情感状态。在智能技术的支持下,逐渐形成教学科研、管理服务等各项业务流程整体联动的智慧空间,更新对信息化空间的理解。

2. 从技术的工具观到技术的具身观

早期,人们将信息化环境理解为由基础设施形成的硬件环境,将技术对象化为生产手段,作用于团队运作和行政管理。然而,如果不对已有技术加以开发和利用,难以实现其应有的效益。因此,需要从学校整体效益出发,探索技术的潜在价值。信息化环境的概念开始从狭义走向广义,涉及技术支持下的正式和非正式的学习环境,既包括基础设施构造的实体环境,又包括技术创设的、便于师生理解与管理者交互的虚拟环境,进而发展成更加丰富的智慧学习空间的概念。借助于智慧学习空间,管理者能够营造更真实的学习情境、更具探究式的活动方式、更具多样化的文化氛围,促进团队成员的智慧养成与持续发展。反过来,团队成员共同建立的信息化愿景和价值观,构建更为丰富的学习社区,也会促进文化氛围的重塑与学习空间的拓展。

智能技术的发展,使人们以新的方式理解智慧学习空间的构建,不仅关注团队成员的文化境脉,还强调在空间中嵌入身体、认知和情感,让参与者在应用技术中建立身体、空间、真实世界的一体性,体现技术的具身性。新的空间中,不同的情境设计可以使人有身临其境之感,而营造这种临场感的技术(如谷歌眼镜)成为参与者身体的延伸。人们开始关注在信息化空间中设计丰富的情境以增强团队成员具身体验的方法。例如,虚拟世界(如第二人生)为领导力提升活动提供了一种具身化、可视化的思路[9],不仅便于达成知识理解的具身化,實现游戏技能和真实世界中技能的无缝联结,还能够跟踪并可视化团队成员的表现,提供适当的奖励。

(三)信息化团队的结构重塑与机制优化

1. 从单向交往结构到复杂交往结构

受限于时间、地点和技术条件,早期团队主要包括校长、技术负责人和部分先行者,团队交流依赖于面对面或异步通讯的方式,形成自上而下的单向交往结构。随着技术应用中教学需求的增加,学科负责人、业务骨干等进入信息化团队,对交往的要求也发生变化。得益于移动设备的普及与技术环境的延伸,成员能够实时参与互动开展交流决策,形成多层次的复杂交往结构。为了在技术丰富的环境中促进组织变革,信息化团队越来越向一线教师转移,甚至延伸至学生和家长层,团队成员间跨层次沟通,逐渐形成网络化、扁平化的组织结构。

智能技术的发展,为新时期信息化团队的交流创设新的环境,也为多元主体参与学校信息化建设提供有效渠道。这一时期,数据产生于学校管理平台和个人日常活动中,师生和家长作为数据的产生者和最终价值的受益者,共同参与学校领导。教育企业根据学校的需求提供优质教育资源与服务,协助管理者进行数据挖掘及价值应用;政府部门通过远程督导系统,对学校教育工作、教育信息化建设现状等方面实时监控与评估干预。新时期管理者只是网络中的一个节点,师生、家长、企业、政府等都是构成整个网格组织中不可或缺的节点。信息化团队前所未有地壮大,每个成员都有决策的话语权,信息化沟通渠道呈现出多元化与便捷性的特征。

2. 从权力分配导向到合作共治导向

在领导职能方面,早期团队依据权力职责分工,学校技术愿景的规划和实施方案的制定主要由管理者和技术负责人统筹,他们的指示由各部门负责人传递给其他教师。信息在纵向层级中流动,部门间横向联系较少。随着对技术教学应用的重视,学科负责人成为制定技术整合规划的主要人员,他们与技术负责人、业务骨干等相互协同、建立联系,但此时的连接有强弱之分。新型学习空间中,学校信息化的规划与实施依赖于全体成员的共同参与,团队成员的主体自觉与责任担当,促使各自發挥不同职能,相互依赖以构建更加复杂的智力体系。

在组织变革过程中,良好的团队运行机制是从权力分配转向合作共治。新时期,各种智能技术开创了学校信息化发展的新生态,促成部门之间的信息共享与整合,实现多方主体共同参与学校领导。因此,智能技术不仅是一种战略性资源,更是团队运行机制变革的驱动力量。信息化团队呈现出主体多元化和权力分散化的特征,一方面要借助管理平台提供的可视化数据,建立各方主体间的彼此关联,分配效应权重,为未来的合作领导行为提供指引;另一方面,依靠成员自身的价值信仰,在协同分享中实现紧密合作,达成自身利益追求。由此,逐步建成系统的动态化合作机制以及合理的规范化合作框架,并通过可视化的监督机制倒逼多元主体履行职责。

(四)信息化效益的模式扩大与决策改进

信息化效益是学校管理者在新型的智慧空间下,与团队合作共治的过程中达成信息化愿景的程度,涉及经济效益和社会效益。愿景达成度需要以系统分析的方式进行,包括评估什么(指标)和如何评估(方式)两个方面。

1. 从目标评价导向到整体评价导向

早期阶段主要以设备应用评估为主,调查基础设施使用情况、人机配置状况以及人员操作水平等。随着基础设备的到位,管理者所面临的新要求是,检查学校信息化建设中的投入产出比,以评估学校信息化效益(生产总值/生产成本)。由于这种预设目标的评估方式很难反映学校信息化建设的全貌,因此,需要对整个信息化过程是否达成愿景进行整体评估,创建更全面的数据驱动的决策方式和反馈循环,对全校技术整合的投入进行评估,并对评估结果进行评估,通过反思和调整指导领导力实践,从而为学校信息化建设提供更加精准的决策。

总的来看,传统信息化效益的评价模式是以目标控制为导向,基于随机采样的方式获取“样本数据”,衡量团队实现愿景的程度。这种有限的数据难以全面客观地反映学校实际效益,也无法对学校愿景提供可靠的指导,需要以全方位、多维度的方式评价学校信息化建设中产生的“全景数据”。物联网和智能终端的支撑,使信息化建设所涉及的团队、过程、事件等各要素均可被数据化。借助传感器记录团队成员活动信息,结合GPS定位技术实时捕获情境信息,通过电子标签管理设备运维情况,依托云端提供安全可靠的存储空间。管理者可以远程监控和可视化管理各方面的数据,从中获得潜在的规律性信息,结合智能诊断的结果,科学地评估整体效益。

2. 从基于经验决策到数据驱动决策

早期信息化效益评价采用事先建立的量表评价技术应用情况,评价维度和指标由管理者的经验决定。为了避免这种评价方式中过强的主观色彩,人们开始借助系统化、商业化模型,开发并收集标准化测试数据,以便对学校效益作出决策。Moyle指出,学校管理者在规划学校发展优先级时,可借助总拥有成本(TCO)和所有权总值(TVO)模型进行数据驱动决策,以促进他们的信息化领导力[10]。这一趋势为提高学校信息化领导力提供思路,人们期望创建更全面的、系统的数据决策方式和反馈机制来指导领导实践。随后的研究中,管理者注重数据系统的投资,收集并跟踪问责制数据,以数据驱动的方式评估学校绩效。

传统信息化效益评价主要借助调查问卷,依靠政府和管理者的直觉和经验,以及部分的数据进行决策。然而直觉具有不确定性,经验中包含惯性思维,数据较为孤立化和片面化,很容易造成以偏概全的问题。新时期信息化领导力效益的评价方式,从经验、模糊的评价转向数据驱动的评价,超越思维定式与偏见,充分发挥机器的处理能力和人的价值判断。在人机协同的视域下,机器提供丰富的数据资源和科学的数据处理方式,挖掘内隐在数据中的趋势或规律,管理者结合已有经验进行意义表征,建立意义联系,确定何种信息以怎样的方式影响师生发展和组织绩效,进一步结合团队成员的集体智慧,归因与推理,形成更科学、更精准的决策。

基于上述分析,信息化领导力的内涵体现了渐进式的演进逻辑。在保持愿景、空间、团队和效益等结构因素相对稳定的前提下,作出了内容的渐进性修改和创新性变化。

四、从“结构—内容”维度丰富

信息化领导力内涵

长期以来,人们对信息化领导力内涵的探索,既体现了阶段发展的承接递进,又呈现出逻辑结构的规律演进,彰显了历史顺序与逻辑顺序的高度统一。新一代信息技术及其产生的信息化进程,引发了原有信息化领导力内涵的改变,新的内涵、实践和可能性正在被创造。

(一)树立变化意识,更新信息化领导力的观念

我们继续沿用物理学中“力”的隐喻[11],解读信息化领导力的内涵。力是改变物体运动状态的原因,任何事物都有保持原来静止或匀速发展状态的惯性,除非有外力迫使它改变。学校管理者已经具备的信息化领导力,大多是在学校过去产生良好效益的基础上,形成的认知积累和行为总结。在外在条件相对稳定的情况下,稳定的领导力对维持学校平稳发展是有效的。但是,随着新一代智能技术的出现,技术驱动下的学校变革不可避免,管理者过去的知识经验和决策习惯将会成为一种束缚,阻碍管理者对自身信息化领导力作出调整,从而导致学校信息化发展难以与时俱进,Danny Miller将这种效应称为“伊卡洛斯悖论”[12]。

充满不确定性的领导环境需要以新的观念和方式谋求新的发展。教育信息化2.0阶段的到来所引发的信息化领导力内涵的改变,不只是技术形态整合与升级的结果,更是领导理念不断更新与变革的产物。管理者必须以符合时代的眼光来应对这些挑战,不仅要形成科学的变化取向和观念,还要避免学校信息化建设中一味求变的形式主义倾向。结合实践考察,我们发现引发信息化领导力变化的驱动力有三种:一是外部环境的压力。各方压力引发管理者不得不作出被动的应对方式,这种变化观解决的是学校的生存问题。二是与时俱进的动力。这种变化观是管理者为了适应学习空间的变革,积极主动地完善自身的领导力。三是面向未来的洞察力。这种变化观是源于自我超越的動力和不断完善的追求,着眼于信息化的整体发展趋势。新时期技术发展迅速且不可预测,管理者需要立足于当前学校信息化问题,变被动为主动,逐步形成面向未来的持续发展意识和动态变化观念。

(二)体验技术发展,理解信息化领导力的变化

从磁带存储到云端管理,从传统教室到智慧学习空间,从纸笔调查问卷到在线管理系统,从经验性的肉眼观察到多模态的情感识别……信息技术及其环境变化始终是信息化领导力变化的出发点,学校管理者需要明确,新技术本身不会提升信息化领导力,重要的是如何在学校整体业务流程中充分发挥技术的增值效用。

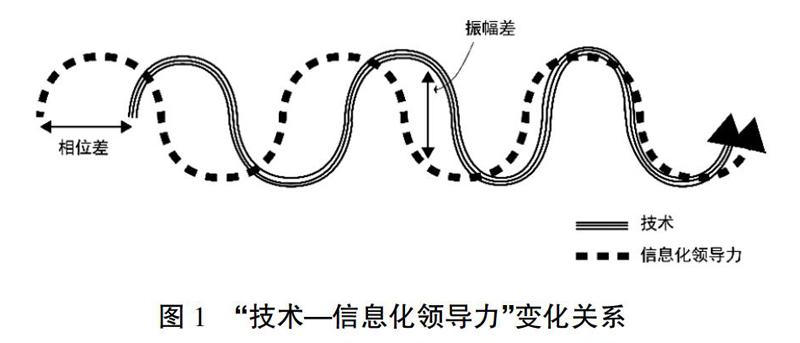

借鉴Owen等人对“技术—制度”变化的解释[13],“技术—信息化领导力”的发展同样可以用两条错位的曲线表示(如图1所示),技术发展总是先于信息化领导力的调整。两者之间的“相位差”和“振幅差”始终存在且动态变化。

一方面,管理者在体验技术的过程中加深对技术的理解,批判性地评价现有技术和新技术,在保持较高性价比的情况下,发挥技术等值乃至增值效用,缩小“相位差”。另一方面,将新技术置于信息化领导力的发展中,需要对管理者和技术的价值观进行匹配,如果新技术不被管理者接受,那么个人文化与技术文化之间必然存在价值的错位,将会导致管理者使用技术的异化。新技术的引入需要经历一段过渡期,如果没有受到其他技术的挑战,可能随着时间的推移失去其创新潜力,管理者的技术支持活动也会变得常规化,并形成稳定的文化价值观,减少“振幅差”。然而,更新的技术的出现可能会造成新的差距,并对信息化领导力的持续发展提出要求,管理者需要在快速迭代的技术变迁和渐进式的信息化领导力发展之间寻求平衡,理解与适应技术的变化,调整并更新信息化领导力的内涵。

(三)立足内涵构成,实现信息化领导力的提升

构建适应新时期发展与变化的信息化领导力,既不是另起炉灶,也不是聚焦某方面的零敲碎打,而是以持续性、系统化的思维方式重新审视已有的内涵,保证内涵发展的连续性,并促进发展的时代性和创造性。避免由颠覆性变革引发的反复改变,同时,也要防止由因循守旧造成的停滞不前。事实上,变革型和保守型(交易型)两种领导方式在学校不同情境中发挥不同作用,构成了领导力统一体的两端,这使我们很难用割裂的取向认识信息化领导力的发展。因此,采用渐进性重组的策略,从管理者原有的领导力结构切入,帮助他们明确可以修改的元素是什么,引导他们在原有图式中同化和顺应,这将有助于信息化领导力的持续发展。

Avolio和Kahai在修正了适应性结构理论的基础上提出,组织中的领导系统可以用两种方式描述:结构特征和它的精神[14],这与我们从“结构—内容”两个维度来描述信息化领导力内涵有异曲同工之妙。对学校管理者而言,信息化领导力的内涵的结构可以作为思考学校领导与管理工作的出发点,它的内容指明了在顺应信息化环境过程中应如何使用和解释这一结构。管理者需要明确信息化领导力的结构成分及其相互关系,并在技术体验的过程中实现内涵的更新与发展。具体而言,信息化环境是信息化领导力的重要组成结构,除了受到管理者自身情境的影响,也改变着信息化愿景的战略规划、信息化团队的职责分工,并共同致力于学校信息化效益的改变。反过来,这一环境还继续被领导理念和新的环境所影响和改变。因此,技术与领导力之间存在一种递归关系,两者之间相互影响、共同进化,逐步演变成一种新的、更具适应性的信息化领导力。

伴随着教育信息化2.0阶段的到来,技术形态逐渐从泛在技术向智能技术转变,并衍生出智慧校园、智慧学习等新概念,学校管理者的信息化领导力也随着教育信息化的发展,不断丰富并产生新的内涵。信息化领导力是一种面向实践和面向未来的信息化力量[11],管理者应当在理解内涵演变的基础上,树立发展与变化的观念,立足于信息化领导力的结构特征,为其内容的可持续发展注入动力,以深度的技术体验培育新动能,以科学的愿景规划引领新方向,以共享的团队智慧迎接新挑战,以系统的效益评价实现新发展。

[參考文献]

[1] LAUDON K, LAUDON J P. Management information systems: new approaches to organization and technology[M]. New Jersey: Prentice Hall Business, 1999.

[2] GIBSON I W. Leadership, technology, and education: achieving a balance in new school leader thinking and behavior in preparation for twenty-first century global learning environments[J]. Journal of information techology for teacher education, 2002,11(3): 315-334.

[3] SCHMELTZER T. Training administrators to be technology leaders[J]. Technology & learning, 2001, 21(11): 16-20.

[4] 霍国庆, 孟建平, 刘斯峰. 信息化领导力研究综述[J].管理评论, 2008(4):31-38,24,64.

[5] BLAU I, PRESSER O. e-Leadership of school principals: increasing school effectiveness by a school data management system[J]. British journal of educational technology, 2013, 44(6): 1000-1011.

[6] VOOGT J, KNEZEK G, CHRISTENSEN R, LAI K W. Second Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education[M]. Switzerland: Springer, 2018.

[7] 陆一.“通识教育”在教育实践中的名实互动[J].清华大学教育研究, 2018, 39(2):83-91.

[8] 祝智庭,肖玉敏,雷云鹤.面向智慧教育的思维教学[J].现代远程教育研究, 2018(1):47-57.

[9] AVOLIO B J, SOSIK J J, KAHAI S S, et al. E-leadership: re-examining transformations in leadership source and transmission[J]. The leadership quarterly, 2014, 25(1): 105-131.

[10] MOYLE K. Total cost of ownership and total value of ownership[M]// International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. Boston: Springer, 2008.

[11] 沈书生.中小学校长信息化领导力的构建[J].电化教育研究, 2014, 35(12):29-33.

[12] MILLER D. The Icarus paradox: how exceptional companies bring about[J]. Business Horizons, 1992, 35(35):24-35.

[13] OWEN P S, DEMB A. Change dynamics and leadership in technology implementation[J]. Journal of higher education, 2004, 75(75):636-666.

[14] AVOLIO B J, KAHAI S, DODGE G E. E-leadership: implications for theory, research, and practice[J]. The leadership quarterly, 2000, 11(4): 615-668.

Connotation Evolution and Construction Strategy of

School Administrators' ICT Leadership

ZHAO Xiaowei, SHEN Shusheng

(College of Educational Sciences, Nanjing Normal University, Nanjing Jiangsu 210097)

[Abstract] With the arrival of educational informatization 2.0, the technological form has been gradually changed from ubiquitous technology to intelligent technology, which makes modern schools a new environment full of wisdom. Thus the ICT Leadership of school administrators needs to be developed in order to adapt to this change. Based on the connotation evolution of ICT leadership, this paper generalizes three development stages: technology adoption, process reengineering and paradigm transformation. Then this paper summarizes the basic structure of ICT leadership from four aspects: ICT vision, space, team and benefit in terms of the analysis of the evolutionary logic, and the specific content will change in accordance with the change of technology. The dynamic domain of "structure-content" is used to analyze the connotation of ICT leadership. It is concluded that the structure is relatively stable, while the content is variable. Therefore, school administrators should establish a sense of change, adapt to technological development, and realize the continuous construction of ICT leadership on the basis of its connotation.

[Keywords] ICT Leadership; School Administrator; Connotation Evolution; Construction Strategy; Structure-Content Dynamic Domain