我国基础教育信息化融合指数的调查研究

梁云真 曹培杰

[摘 要] 推进信息技术与教育教学的深度融合,是教育信息化2.0时代的重要任务。文章从深度融合的视角出发,构建开发基础教育信息化融合指数调查问卷,对全国12省28市(区)2505所中小学校进行调查分析,研究发现:我国基础教育信息化融合指数得分为63.83分,总体处于基本融合阶段;浙江省的融合指数得分最高,广东省和浙江省教育信息化发展相对均衡;小学、初中和高中的教育信息化均处在基本融合阶段,小学的融合指数得分最高;城区学校的教育信息化融合情况明显优于农村学校和城乡接合部学校。文章建议要促进信息技术与教育教学的深度融合,推动教育信息化基础建设的智能转型,积极实施教育信息化的倾斜策略。

[关键词] 基础教育信息化; 深度融合; 融合指数; 智能转型

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 梁云真(1985—),女,河南驻马店人。博士,主要从事网络学习行为分析、教育信息化等方面研究。E-mail:liangyunzhen@aliyun.com。

一、引 言

信息技术与教育教学深度融合,是我国教育信息化发展的战略目标,也是推动中小学教育改革创新的迫切要求。如何准确把握中小学校的教育信息化融合水平,透视影响深度融合的关键要素和内在关系,是一个关系教育信息化发展大局的重要问题。

二、文献综述

推进信息技术与教育教学的深度融合,是当前基础教育信息化的重要任务。何克抗认为[1],“信息技术与教育深度融合”是在“信息技术与课程整合”的基础上提出的崭新命题,是实现教育信息化的一种全新途径与方法。杨宗凯提出[2],在“整合”阶段,主要体现在促进教师专业能力发展和基于信息化环境的教学方法创新。信息技术全面融入教育教学将会进入深刻变革的“创新”阶段,主要体现在信息技术开始改变教学模式、重构学校的组织结构。周洪宇认为[3],信息技术与教育深度融合不是点缀式、浅表化的技术应用,而是信息技术与教育教学的相互促进。可以说,深度融合就是要改变信息技术游离于教育教学过程之外的现状,不再把信息技术看作是教育教学的辅助工具或简单手段,而是整个教育系统的内在要素和活性因子,以信息化引领教育理念和教育模式的创新,实现教学流程再造、教学方式重构和学校形态重塑。

开展教育信息化评估,是教育信息化政策制定和实践推进的重要支撑。发达国家对教育信息化评估有着长期深入的研究,有许多可借鉴的经验。美国的STaR(School Technology and Readiness)量表包括硬件和网络连通性、教师专业发展、数字化资源、学生成就和考核四个维度[4]。英国教育通訊与技术署发布的学校信息化自我评估指标(The Self-review Framework),包括教育信息化领导与管理、设计ICT课程、信息化的学与教、教师专业发展、拓展学习机会、对学生学业成绩的影响等八个维度[5]。韩国的教育信息化评价包括访问指数、能力指数、使用指数和满意度指数[6]。联合国教科文组织的教育信息化评估关注信息化设备使用能力、互联网访问水平、数字资源开发应用等方面的情况[7]。近年来,国内教育信息化评估研究不断深入。吴砥等构建的教育信息化评估框架包括五个维度:(1)基础设施,包括学校网络接入带宽、多媒体教室建设比例等;(2)教育资源,包括教材配套数字教育资源情况、学校校本资源库建设情况等;(3)教学应用,主要包括利用信息技术开展教学的学科教师比例、师生网络学习空间开通情况等;(4)管理信息化,包括学校网络安全系统、校园安全监控系统覆盖情况等;(5)保障机制,包括信息化经费投入情况、学校信息化组织机构等[8]。曾天山等利用自编问卷对全国31 省2000 余所学校进行问卷调查,了解义务教育阶段学校信息化的教学应用情况,调查发现全国义务教育信息化的应用得分为51.83,远未达到合理的预期水平,且各省市信息化应用得分差距较大,不发达地区的信息化应用水平明显不高[9]。董辉等采用质性研究法,对一线学校教师开展“一师一优课、一课一名师”活动的行为进行分析,发现活动参与的覆盖面虽“广”,但深度卷入的教师较“少”;少数教师的参与虽“实”,但对技术的体认和使用仍“浅”;不少教师访问平台的次数虽“频”,但其日常教学的惯用思维和模式仍“牢”[10]。范福兰等运用C-SWOT 战略分析方法,对广东省惠州市某区基础教育信息化发展的优势、劣势、机遇和挑战因素进行了实证研究,建议该区采取积极增长型战略[11]。

总体来看,基础教育信息化评估渐趋深入,形成了较为成熟的指标体系和评价方法,为本研究的深入开展奠定了基础。但是,大多数评价指标关注于信息化基础建设或浅层次应用,无法体现信息技术与教育深度融合的理念,难以充分发挥监测评估对学校信息化发展转型的引导作用。在教育信息化2.0时代,建立基础教育信息化的融合指数,形成更具针对性的评价指标体系,促进中小学教育信息化发展,具有重要的现实意义。

三、研究方法

(一)问卷编制

我们在已有研究基础上,参考国际教育政策评估常用的CIPP模型,将基础教育信息化评估视为由背景评价(Context Evaluation)、输入评价(Input Evaluation)、过程评价(Process Evaluation)、成果评价(Product Evaluation)组成的综合体。然后,通过校长教师代表访谈、专家咨询会议、小范围预调查等方式,形成了基础教育信息化融合指数的评估框架,包括智能学习环境(背景评价)、师生信息素养(输入评价)、信息化教学方式(过程评价)、教育信息化效益(成果评价)等4个维度14条评价指标。然后,对605所中小学校进行预调查,采用验证性因子分析法检验基础教育信息化融合指数评估模型的拟合情况。结果见表1,各维度的α值和总体的α值均大于0.6,各观察变量的标准化因子载荷均小于1。这表明,基础教育信息化融合指数评估模型可靠,调查问卷信效度较高,可以采用。

(二)融合指数计算方法

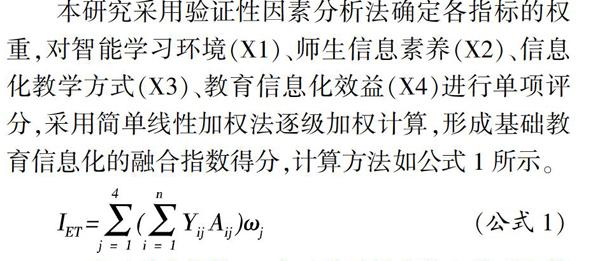

本研究采用验证性因素分析法确定各指标的权重,对智能学习环境(X1)、师生信息素养(X2)、信息化教学方式(X3)、教育信息化效益(X4)进行单项评分,采用简单线性加权法逐级加权计算,形成基础教育信息化的融合指数得分,计算方法如公式1所示。

IET表示融合指数, J表示基础教育信息化融合指数构成的要素个数,i表示融合指数第j个构成要素的指标个数;ωi表示第j个指标的权重,∑ω=1。按融合指数得分高低将基础教育信息化发展水平划分为三个等级:融合指数得分 0≤IET≤50,为初步融合阶段;50 本研究采用平均离差、极差、标准差、极差率和变异系数表示不同类型学校、不同地区学校的教育信息化发展水平的差异性。这些参数的数值越大,表示不同类型学校、不同地区学校的教育信息化发展水平差异越大;数值越小,表示不同类型学校、不同地区学校的教育信息化发展水平差异越小。其中,平均离差、极差和标准差反映的是同一时期不同类型、不同地区学校教育信息化发展水平上存在的绝对差距;极差率和变异系数反映的是同一时期不同类型、不同地区学校教育信息化应用水平上存在的相对差距。通常情况下,如果变异系数高于0.5,则表示不同类型、不同地区学校的教育信息化发展水平存在显著不均衡现象;如果变异系数低于0.15,则表示不同类型、不同地区学校的教育信息化发展水平较为均衡。 (三)样本选择 依据目的性抽样原则,选取具有代表性的12个省28个市区,采用网络问卷进行调查,共获得2505所中小学校的有效数据,具体见表2。其中,小学1324所(52.9%),初级中学599所(23.9%),高级中学170所(6.8%),完全中学412所(16.4%)。 四、研究结果 (一)我国基础教育信息化处于基本融合阶段,不同学校之间存在不均衡现象 对全国2505所学校的调查数据进行分析,结果发现:我国基础教育信息化的融合指数得分为63.83分,总体处于基本融合阶段。其中,269所(10.74%)学校的融合指数得分为0~50分,处于初步融合阶段;2065所(82.44%)学校的融合指数得分为50~80分,处于基本融合阶段;171所(6.83%)学校的融合指数得分为80~100分,处于深度融合阶段。在智能学习环境、师生信息素养、信息化教学方式、教育信息化效益等四个维度中,得分最低的是智能学习环境(39.30分),这表明当前中小学校的智能学习环境建设刚刚起步,还不能满足教育信息化2.0的要求。在四个维度中,教育信息化效益得分最高(79.82分)。这说明,学校已经充分认识到教育信息化的重要作用,并且在提高教学效能和促进教学方式创新方面呈现出良好效果,但在提供个性化教育服务、推动人才培养模式转型等方面仍然有较大发展空间。 由表3可以看出,不同学校之间的教育信息化融合指数差异较大,极差值达至68.54,极差率为3.84,变异系数为0.35(小于0.5,同时大于0.15)。这说明,不同学校的教育信息化融合水平存在不均衡现象,高融合学校和低融合学校的差异较为明显。其中,智能学习环境、师生信息素养、信息化教学方式、教育信息化效益等四个维度的变异系数分别为0.27、0.25、0.19、0.17。这表明,不同学校在智能学习环境、师生信息素养、信息化教学方式、教育信息化效益等方面都存在不均衡现象,学校的智能学习环境和师生信息素养相对不均衡,学校的教育信息化效益和信息化教学方式相对均衡。 (二)不同省份教育信息化融合指數情况及差异分析 1. 各省教育信息化均处于基本融合阶段,浙江省的融合指数得分最高 本研究对12个省份的教育信息化融合指数得分进行分析(见表4),结果发现,各省的教育信息化融合指数均在50~80分之间,都处于基本融合阶段。其中,浙江省的教育信息化融合指数得分排名第一(67.89分),湖北省(67.20分)、北京市(66.22分)紧随其后,分别位列第二名和第三名,江西省得分最低(58.71分,第十二名)。其余各省的融合指数得分依次是:广东省(65.37分,第四名)、四川省(64.38分,第五名)、辽宁省(62.86分,第六名)、黑龙江省(62.72分,第七名)、新疆维吾尔自治区(62.13分,第八名)、重庆市(61.65分,第九名)、河南省(61.09分,第十名)、湖南省(59.66分,第十一名)。 为进一步探究不同省份教育信息化融合情况的差异,我们采用单因素方差分析法,对各省的教育信息化融合指数得分进行分析。结果表明,不同省份的教育信息化融合指数存在显著性差异(F=10.38,p<0.001)。其中,浙江、湖北、北京、广东处于第一梯队,四川处于第二梯队,辽宁、黑龙江、新疆、重庆、河南、湖南、江西处于第三梯队。第一梯队省份的教育信息化融合情况明显优于第三梯队省份,浙江、湖北、北京、广东的教育信息化融合情况明显优于辽宁、黑龙江、新疆、重庆、河南、湖南和江西。在第一梯队内部,浙江、湖北、北京、广东的教育信息化融合情况虽然存在差异,但未达到显著性水平。在第三梯队内部,辽宁的教育信息化融合情况明显优于湖南和江西,黑龙江的教育信息化融合情况明显优于江西,其他省份之间的教育信息化融合情况不存在显著性差异。 2. 广东省和浙江省教育信息化发展相对均衡,黑龙江省和湖南省相对不均衡 对各省的教育信息化融合指数进行变异系数计算,结果显示,12个省份的教育信息化融合指数均处于0.15~0.50之间。这表明,各省教育信息化发展都存在一定的不均衡现象,但没有达到显著性不均衡。其中,广东省和浙江省的变异系数最小,均为0.15;黑龙江省和湖南省的变异系数最大,均为0.21。这表明,广东省和浙江省的教育信息化发展相对均衡,黑龙江省和湖南省的教育信息化发展相对不均衡。分维度来看,在智能学习环境方面,河南省的变异系数最大(0.43),江西省的变异系数最小(0.18),这说明河南省的智能学习环境建设相对不均衡,江西省的智能学习环境建设相对均衡。在师生信息素养方面,黑龙江省的变异系数最大(0.36),浙江省的变异系数最小(0.19),这说明黑龙江省的师生信息素养相对不均衡,浙江省的师生信息素养相对均衡。在信息化教学方式方面,湖南省的变异系数最大(0.40),四川省和广东省的信息化教学方式变异系数最小,均为0.17。这说明,湖南省的信息化教学方式相对不均衡,四川省和广东省的信息化教学方式相对均衡。在教育信息化效益方面,湖南省的变异系数最大(0.29),湖北省的变异系数最小(0.16),这说明,湖南省的教育信息化效益相对不均衡,湖北省的教育信息化效益相对均衡。 (三)不同类型学校的教育信息化融合指数情况及差异分析 1. 小学、初中和高中均处在基本融合阶段,小学的融合指数得分最高 在本次调查的学校中,有小学1324所、初中599所、高中170所。对不同类型学校的数据进行分析(见表5),结果显示,小学的教育信息化融合指数得分最高(64.16分),高中得分次之(63.38分),初中得分最低(62.83分)。从教育信息化融合阶段来看,三类学校均处在基本融合阶段。其中,在智能学习环境建设方面,三类学校得分均低于50。这说明小学、初中和高中的智能学习环境建设都处于起步阶段。高中的智能学习环境得分最高(41.24分),小学得分最低(38.89分),这可能与高中可利用的教育信息化资金明显超过小学有关。在师生信息素养方面,三类学校得分非常接近,均在62分至63分之间,高中的师生信息素养得分略高于小学和初中。在信息化教学方式方面,小学的信息化教学方式得分最高(70.36分),高中得分最低(67.78分),这说明小学利用信息技术开展教学最为普遍,而高中则较少使用信息技术开展教学。在教育信息化效益方面,小学的教育信息化效益得分最高(80.89分),初中和高中的得分比较接近,均低于79分。这说明,小学的教育信息化对学校教育改革提供了较为明显的支撑引领作用,而初中的教育信息化效益相对还不够明显。 2. 小学、初中、高中的融合指数不存在显著性差异,但在教育信息化效益上差异显著 本研究采用平均离差、极差、标准差、极差率和变异系数等指标,衡量不同类型学校教育信息化融合情况的差异程度。研究发现:小学、初中、高中的教育信息化融合指数都存在一定的不均衡现象,三类学校之间的变异系数分别为0.17、0.17、0.18,均低于0.5,略高于0.15。其中,小学信息化融合指数的差异最大,极差值为64.75。这说明,在小学阶段,高融合学校和低融合学校的差距相对中学更加明显。分维度来看,在智能学习环境、师生信息素养、信息化教学方式、教育信息化效益等四个维度,小学、初中、高中均存在一定的差异现象,变异系数在0.15~0.3之间。其中,在智能学习环境方面,小学的极差值最小(64.35分);在师生信息素养方面,高中的极差值最小(76.94分);在信息化教学方式方面,初中的极差值最小(76.08分);在教育信息化效益方面,小学、初中、高中的极差值相同,均为79.80分。为进一步探究不同类型学校教育信息化融合情况的差异性,本研究采用单因素方差分析法,以学校类型为因子,对融合指数及四个分维度得分进行了分析。结果表明,融合指数及智能学习环境、师生信息素养、信息化教学方式三个维度得分均不存在显著性差异,只有教育信息化效益得分存在显著性差异(P=0.002<0.01)。进一步分析发现,小学和初中之间差异显著,小学和高中、初中和高中之间的差异都不显著。这说明,尽管小学、初中、高中的融合指数存在一定差异,但没有达到显著性不均衡;在智能学习环境、师生信息素养、信息化教学方式等三个方面,也没有达到显著性不均衡。但是,在教育信息化效益方面,不同类型学校存在一定的不均衡现象,小学的不均衡现象明显超过了初中。 (四)城乡学校的教育信息化融合指数情况及差异分析 1. 城区学校的教育信息化融合指数得分最高,农村学校得分最低 本研究调查的2505所学校,有1612所学校(64.4%)地理位置处于城区,619所学校(24.7%)地理位置处于農村,另外274所学校(10.9%)处于城乡接合部。三类学校的教育信息化融合指数和四个维度得分情况见表6。研究表明,城区学校的教育信息化融合指数得分最高(65.08分),城乡接合部学校(62.92分)次之,农村学校得分最低(61.00分)。在智能学习环境、师生信息素养、信息化教学方式三个方面的得分,均是城区学校最高,城乡接合部学校次之,农村学校最低;在教育信息化效益方面,城区学校仍是得分最高(80.36分),而农村学校的教育信息化效益得分则反超了城乡接合部学校。这说明,农村学校利用信息化手段推动学校教育改革的效益情况比城乡接合部学校更加明显。 为进一步探究城乡学校教育信息化融合情况的差异性,我们采用单因素方差分析法,对城乡学校的融合指数得分进行分析。结果表明,城乡学校的教育信息化融合指数存在显著性差异(F=32.48,p<0.001)。其中,城区学校的教育信息化融合情况明显优于农村学校和城乡接合部学校,城乡接合部学校的教育信息化融合情况明显优于农村学校。 2. 城区学校教育信息化发展相对均衡,农村学校和城乡接合部学校相对不均衡 对城乡学校的教育信息化融合指数进行变异系数计算,结果显示,城市学校、农村学校和城乡接合部学校的教育信息化融合指数均处于0.15~0.50之间。这表明,三类学校教育信息化发展都存在一定的不均衡现象,但没有达到显著性不均衡。其中,城区学校的变异系数最小(0.16),农村学校和城乡接合部学校的变异系数最大,均为0.18。这表明,城区学校的教育信息化发展相对均衡,农村学校和城乡接合部学校的教育信息化发展相对不均衡。分维度来看,智能学习环境的变异系数最大(最大值为0.38,最小值为0.33),教育信息化效益方面的变异系数最小(最大值为0.20,最小值为0.19)。这说明,城区学校、农村学校和城乡接合部学校的智能学习环境相对不均衡,教育信息化效益相对均衡。 五、讨论与建议 第一,以未来教育转型为目标,促进信息技术与教育教学的深度融合。调查发现,我国基础教育信息化的融合指数得分为63.83分,总体处于基本融合阶段。其中,10.74%的学校处于初步融合阶段,82.44%的学校处于基本融合阶段,仅有6.83%的学校处于深度融合阶段。国际教育成就评价研究协会曾经对12个国家和地区的信息化教学应用情况进行调查,发现只有49%的数学课堂和62%的科学课堂应用了信息技术,而且应用信息技术的教师行为比较传统,信息技术应用并不一定会带来与21世纪教学法相一致的教学改革[12]。信息技术与教育教学深度融合,应当以信息化为支撑变革传统教学模式,解决长期以来困扰教育发展的“规模化”与“个性化”的矛盾,为教师、学习者提供高质量的个性化服务[13]。我们建议,利用信息化手段打破传统的教学结构,从注重教的信息化转向注重学的信息化,利用新的技术手段测量学生的认知特点和学习特征,设计个性化的学习推送方案,探索不同技术条件下的差异化教学策略,帮助学生实现全面而有个性的发展[14]。 第二,以智能学习环境建设为重点,推动教育信息化基础建设的智能转型。《教育信息化2.0行动计划》明确提出,“大力推进智能教育,开展以学习者为中心的智能化教学支持环境建设。”如果把传统学习环境比作是“教育工厂”的话,智能学习环境就是“学习村落”。在这里,新技术可以帮助学习者找到志同道合的伙伴和相互匹配的导师,推送适配的学习资源,提供精准的学习支持,从而开展积极主动的个性化学习[15]。截至2019年3月,全国中小学(除教学点外)中,97.7%的学校实现网络接入,73.3%的学校实现多媒体教学设备全覆盖;学校统一配备的教师终端、学生终端数量分别为985万台和1438万台[16]。调查显示,基础教育的智能学习环境得分仅为39.30分,在融合指数的四个维度中得分最低。这说明,我国基础教育的信息化教学条件已经基本具备,但以学习者为中心的智能化教学支持环境建设仍然不足。目前,教育大数据平台、智慧校园、创客空间、非正式学习区等智能学习环境建设,在许多地方都是以“单列项目”的方式开展,缺乏稳定的经费支持,没有统一的技术标准,甚至引发了种种乱象。为此,我们建议加快教育信息化基础建设的智能转型,抓紧研制智能学习环境标准,全面优化教育教学环境,推动信息化基础设施从“多媒体化”“数字化”向“网络化”“智能化”加速跃升。 第三,以促进教育公平为核心,积极实施教育信息化的倾斜策略。在教育信息化进程中,“数字鸿沟”始终是一个不可忽视的重大问题。调查显示,城乡学校的教育信息化融合指数存在显著性差异(F=32.48,p<0.001),城区学校和城乡接合部学校的教育信息化融合情况明显优于农村学校。这说明,基础教育信息化的“数字鸿沟”已经开始显现,城乡学校之间的教育信息化发展存在明显差异。其中,也有一些积极信号:农村学校的教育信息化效益得分超过了城乡接合部学校。这说明,尽管农村学校的教育信息化发展水平落后于城区学校和城乡接合部学校,但在利用信息技术促进学校改革创新方面具有较大潜力。目前,“数字鸿沟”的内涵正在发生变化,从“接触数字化机会的鸿沟”转向“使用数字化技能的鸿沟”。2015年11月,美国国家教育技术规划(NETP2016)首次提出了“数字应用鸿沟”(Digital-use Divide)的概念[17],倡导提高学习者的信息技术应用能力,确保他们有能力开展创造性的、富有成效的学习活动。在注重深度融合的教育信息化2.0时代,要积极防范“数字鸿沟”(数字设备或接入机会的鸿沟)向“新数字鸿沟”(数字技能层面的鸿沟)、“智能鸿沟”(互联网思维的鸿沟)转变[18]。为此,我们建议要加强省级统筹,探索建立教育信息化长效补偿机制,推进网络条件下的精准扶智,加大对农村地区和薄弱学校的政策倾斜和资金投入力度,形成软硬件、数字资源、师资培训、教学支持等方面的长效机制,系统推进农村地区的教育信息化发展。在欠发达地区率先开展“互联网+教育”“智能+教育”的试点工作,优先利用信息化手段推动农村学校的教育转型,促进优质教育资源向农村学校流动,创新网络协作教研方式,使处境不利的学生也能通过信息化手段享受到高质量教育。 [参考文献] [1] 何克抗.学习《教育信息化十年发展规划》——对“信息技术与教育深度融合”的解读[J].中国电化教育,2012(12):19-23. [2] 杨宗凯,杨浩,吴砥.论信息技术与当代教育的深度融合[J].教育研究,2014(3):88-95. [3] 周洪宇.信息技术与教育深度融合的政策建议[J].人民教育,2014(7):11-14. [4] CEO FORUM ON EDUCATION AND TECHNOLOGY. School technology and readiness chart (STaR Chart) [EB/OL].[2019-01-12]. http://www.doe.mass.edu/boe/sac/edtech/star.doc. [5] 顾小清,林阳,祝智庭.区域教育信息化效益评估模型构建[J].中国电化教育, 2007(5):23-27. [6] KIM J M, LEE W G. An analysis of educational informatization level of students, teachers, and parents: in Korea[J]. Computers and education, 2011,56(3):760-768. [7] UNESCO.Regional guidelines on teacher development for pedagogy-technology integration[EB/OL].[2018-12-15]. http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001405/140577e.pdf. [8] 吴砥,余丽芹,李枞枞,等.教育信息化评估:研究、实践与反思[J].电化教育研究,2018(4):12-18. [9] 曾天山,祝新宇,万歆.义务教育学校信息化建设成效分析[J].教育研究,2018(4):23-31. [10] 董輝,钱晓雯,杨伟悦. 技术与教学的深度融合为什么困难——对“一师一课”政策实施过程的考察与思索[J].全球教育展望,2019(3):11-27. [11] 范福兰,张屹,唐翠兰. 基于C-SWOT的基础教育信息化发展战略模型构建研究[J].电化教育研究,2018(12):29-36. [12] 罗陆慧英.信息科技在教学中的应用:国际比较研究[J].教育研究,2010(1):83-90. [13] 杨宗凯.借助信息化再造教育流程[N].人民日报,2016-3-31(18). [14] 曹培杰.未來学校的变革路径——“互联网+教育”的定位与持续发展[J].教育研究,2016(10):46-51. [15] 曹培杰.智慧教育:人工智能时代的教育变革[J].教育研究,2018(8):121-128. [16] 教育部.2019年3月教育信息化和网络安全工作月报[EB/OL].[2019-06-13].http://www.moe.gov.cn/s78/A16/s5886/s6381/201904/t20190430_380240.html. [17] U.S.DEPARTMENT OF EDUCATION OFFICE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY. Future ready learning: reimagining the role of technology in education[EB/OL].[2019-3-25]. https://tech.ed.gov/files/2015/12/NETP16.pdf. [18] 冯仰存,任友群.教育信息化2.0时代的教育扶智:消除三层鸿沟,阻断贫困传递[J].远程教育杂志,2018(4):20-26. Research on Informationization Integration Index of Basic Education in China: Based on Data from 2,500 Schools in 12 Provinces LIANG Yunzhen1, CAO Peijie2 (1.School of Education, Henan Normal University, Xinxiang Henan 453007; 2.National Institute of Education Sciences, Beijing 100088) [Abstract] Promoting the deep integration of information technology and education is an important task in the era of education informationization 2.0. From the perspective of deep integration, this paper constructs a questionnaire to investigate and analyze 2,505 primary schools in 28 cities (districts) of 12 provinces in China. The research findings indicate that the informationization integration index of basic education in China is 63.83, which is in the basic integration stage. The integration index of Zhejiang province is the highest, and the development of educational informationization in Guangdong province and Zhejiang province is relatively balanced. The educational informationization in primary school, junior and senior middle school is all in the basic integration stage, and the integration index of primary school is the highest. The integration in urban schools is obviously better than that in rural schools and rural-urban schools. The paper suggests that it is necessary to promote the deep integration of information technology and education, boost the intelligent transformation of educational informationization infrastructure, and implement the preferential strategies of educational informationization actively. [Keywords] Informationization in Basic Education; Deep Integration; Integration Index; Intelligent Transformation