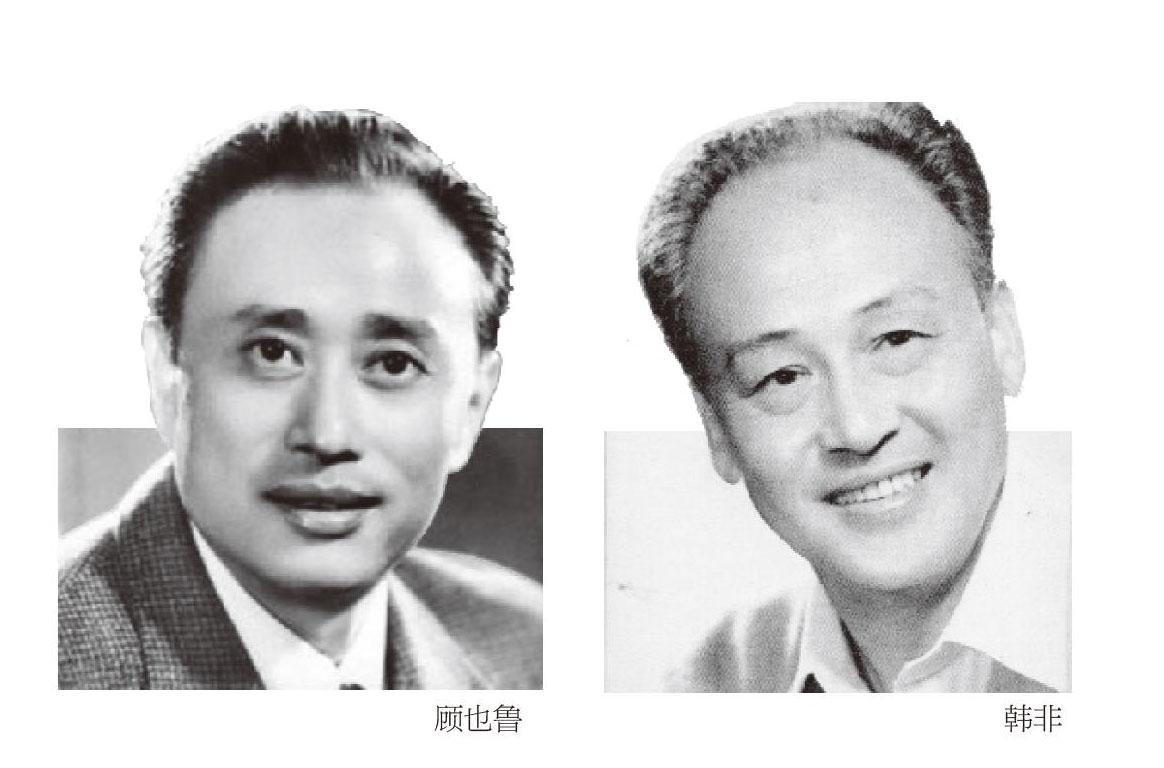

顾也鲁与韩非的兄弟情

顾虹

今年是喜剧大师韩非百年诞辰,此刻电影频道正在播放《乔老爷上桥》,看着韩非叔叔的银幕形象,不禁让我想起他和父亲的兄弟情。

父亲顾也鲁在演艺界,除了上世纪四十年代与十位艺友成为结义兄弟外,还与另外两位影坛艺友亲如兄弟,情同手足,那就是——韩非和顾而已。父亲所著《影坛艺友悲欢录》中有一篇《我与韩非的手足情》的文章,较生动地记述了他们之间的艺术交往、兄弟情谊和被影迷张冠李戴的逸闻趣事。

韩非(1919—1985),原名韩幼止,著名喜剧电影演员。父亲与韩非相识于1939年,时年父亲二十三岁,韩非二十岁。那年,父亲已是新华影片公司的演员,韩非则高中毕业,刚开始演话剧。他们在辣斐剧场同台演出上海剧艺社根据法国萨度作品改编的话剧《祖国》后,因年龄相近、志趣相投而成为好友,于是就经常一起演戏,一起打弹子玩,你来我往,亲密无间。韩非常常邀请父亲上他家玩,韩非的父亲说:“你们俩长得一般高,都聪明灵活,倒像双胞胎。”此后,韩非就叫父亲“阿哥”,父亲则一直叫他“小韩”。

韩非也常到辣斐剧场附近的父亲住处玩。与父亲同屋的演员贺宾,长得身高脚大。韩非那时非常崇拜卓别林,就穿着贺宾的大皮鞋,模仿卓别林的走路和动作,惟妙惟肖,让人忍俊不禁。此时,韩非的喜剧天才已经开始显现。后来,韩非在洪谟导演的喜剧《镀金》中演一位江湖郎中,便成了观众喜爱的喜剧演员。尤其是他在话剧《家》中扮演的三少爷,被观众交口称赞。

期间,还有一段鲜为人知的轶事。那时的顾也鲁与韩非,对比他们出道早的女明星周璇都很仰慕,爱看她的电影,爱听她的歌。后来,父亲与周璇有过三次银幕合作,也曾当面对她表示赞赏。可当时,这哥俩都还没有机会与周璇合作。一天,“小韩”对“也鲁”说:“阿哥,你写一首赞美周璇的诗,我来朗诵!”出于仰慕周璇的共同心情,父亲写了几句大白话,大意是:

璇子!从县长的女儿(《狂欢之夜》的人物)到歌女小红(《马路天使》的人物),你纯朴的表演,甜美的歌声,倾倒了无数观众,我就是其中的一员。我们都是演员,希望有朝一日,我也登上银幕,咱们结“秦晋之好”(即“银幕情侣”)!

韩非看后,连说“不错,不错!千万不要外传!”于是就在父亲家里夸张地大声朗诵起来。

这几句诗,实际是以韩非的口吻写的,父亲此时虽未与周璇合作,但已是電影演员,而韩非还是话剧演员。其实韩非这时演话剧已有名气,周璇看过他演的话剧,对他的表演才能也颇为欣赏。机会终于来了,1941年,周璇要在国华影片公司主演电影《夜深沉》,一时尚未找到合适的男主角,周璇就向导演张石川建议:是否让韩非来演男主角。张导演因看过韩非演的话剧,便同意了。“小韩”如愿以偿踏上影坛,又得此与周璇一起主演《夜深沉》的机缘,怎能不欣喜若狂?他对顾也鲁说:“阿哥,你像个测字先生,灵!这首诗的意愿兑现了。你拍了许多影片,还没有与周璇拍档过,我可先当上她的银幕情侣了。”父亲说,其实这纯粹是机缘,与自己写的“诗”并无关系。

不料,韩非与周璇的这次银幕合作竟会生出绯闻。原因是,出于正常的礼貌,韩非每次拍完夜戏,总会送周璇回家。为小姐保驾护航,女士先行,这在西方人看来是绅士风度;但在当时中国人的眼中,却是别有用心的献殷勤。周璇的婚姻这时已有潜在的危机,她的丈夫严华见到韩非每每坐着三轮车送自己的妻子回家,不由得妒火中烧,遂成误会。周璇夫妻之间的裂痕加深,最后导致离婚。媒体上捕风捉影,指责韩非为“第三者”,让“小韩”百口莫辩。

时隔五十多年后,1995年,父亲在回忆文章中说:“今天纪念韩非,我要实事求是地为他解说,小韩是个‘小和尚念经,有口无心的人,他对周璇纯属是仰慕和敬爱,别无杂念。”

顾也鲁与韩非在上世纪四十年代末,先后去香港发展电影事业,五十年代初又先后回到上海,成为上海电影制片厂的演员。他们合作的影片并不多,仅有《两个小足球队》《女理发师》《血碑》《子夜》等几部。其中影响最大的要数丁然导演,王丹凤、韩非、顾也鲁三人联合主演的喜剧电影《女理发师》。

1962年,《女理发师》上映后,立即受到广大观众的喜爱,几乎是家喻户晓。影片的成功自然有多种因素:一是导演丁然的“慧眼”与魄力,他挑演员,除了韩非外,他居然让从未演过喜剧的王丹凤和顾也鲁来出演喜剧角色;二是演员自身的刻苦努力,王丹凤为演好女理发师,还曾到南京路理发店拜师学艺,顾也鲁也是做足了案头工作;三自然是韩非这位著名的喜剧演员功不可没。

韩非在演《女理发师》之前已演过《乔老爷上轿》等多部喜剧电影。拍戏过程中,浑身喜剧细胞的“小韩”,设想大胆,出了许多妙趣横生、令人捧腹的高招。例如剧中,贾主任(韩非饰)和朋友老赵(顾也鲁饰)一开始都反对自己的妻子从事理发工作。尤其是贾主任对妻子华家芳(王丹凤饰)的工作百般阻扰。老赵首先觉悟后,为了转变老贾的观念,决定带老贾去“三八理发店”,请他的妻子为他理发,而从中受到感悟。这场戏该怎么处理?老贾一开始进理发店,决不能让他发现自己的妻子。导演与三位主演在一起探讨,韩非灵机一动,说:“这好办,我装成高度的近视眼,戴着一千度的近视眼镜。理发师当然要戴口罩,我一进理发店,女理发师取掉我的眼镜,我的眼前一片模糊,怎能看清对方是自己的老婆呢?”大家都觉得这个主意好,导演也采纳了。结果戏拍下来,果然十分精彩:理发完毕,老贾戴上眼镜、对着镜子越看越满意,连声赞美女理发师手艺高超。待老贾发现摘下口罩的女理发师竟是自己的妻子,心悦诚服;华家芳望着自己的丈夫,如释重负;老赵一旁看着他俩,眉飞色舞。电影《女理发师》就这样在观众的笑声中,发挥了寓教于乐的功能。

自从与韩非联合主演了电影《女理发师》之后,还有过多次父亲被影迷误认为是“韩非”的逸闻趣事。

一次发生在1963年,父亲在沈浮导演的《北国江南》中饰演贫农老汪头,在张家口、宣化拍外景时。当时宣化电影院正在放映《女理发师》,父亲与其他演员正在逛宣化街市。电影散场后,有观众发现了父亲,就立刻围了过来。有人说:“快让韩非表演一个节目!”父亲连忙说:“我不是韩非,你们认错人了。”“胡说,别赖!”一个年轻影迷拥抱了父亲:“我就爱看你演的戏,《幸福》中的工人,够味!”父亲的同伴来解围,说:“错了,他是顾也鲁!”不料,这一提醒,影迷们更欢乐了:“对,对,对!你是那个头发被剃坏的韩非的朋友老赵!”一位起哄的小伙子向大家提议:“就让顾也鲁来表演一下!”总算弄清楚了父亲是顾也鲁,接着又问:“韩非会不会来宣化?我们欢迎他!”

还有一次发生在1988年。那次,父亲从电影局开会出来,刚到门口,就听到有人叫“韩非!韩非!”父亲感到诧异,韩非早已去世了,怎么会有人喊?原来他们又把父亲错认为是韩非了!因为这哥俩个头相似,又一起拍了喜剧片《女理发师》,观众哪能分辨得那么清楚?错认是可以理解的。这次父亲沉痛地告诉他们:“韩非同志已经去世三年了!”影迷们这才认出面前站着的是顾也鲁,好奇、欢悦的神情收敛了,转为对韩非这位喜剧艺术家去世的惋惜和哀悼。

在电影《女理发师》中,王丹凤、韩非、顾也鲁三人可以说是合作愉快,配合默契。丹凤与“也鲁”虽然是初演喜剧,但之前已在银幕上有过四次搭档。丹凤与“小韩”也在银幕上多次合作过。在香港,他们参加“香港影学”活动,经常一起开会学习;回上海,他们都是民主同盟的盟员,又常在一起开会学习。正因为如此,1982年6月,时任复旦大学副校长的徐常太邀请他们三人出席复旦大学接待香港中文大學来沪访问的活动。

韩非在生活中也一向乐观和幽默,只有在“文革”中,才一度变得抑郁和沉默。期间,这位喜剧大师也曾扮演“苦中作乐”的悲剧角色。韩非、顾也鲁等知名演员当时都是作为“牛鬼蛇神”在“五七”干校接受改造和锻炼的。他们挖地、挑土、浇粪、种菜等,什么农活都干,足足有四个年头。有一天在菜地施肥,编导演作曲组的“农业技术员”顾也鲁分配赵丹挑粪、韩非浇粪。在没有“革命者”监督时,生性幽默的赵丹、韩非两位大演员开始“苦中作乐”起来:赵丹对韩非说:“我们挑粪的最累,挑着一百多斤的‘宝(大粪)来回竞走,而你们浇粪的,玩玩粪瓢,多轻松啊!”韩非对赵丹说:“挑粪多惬意啊,人家给你舀粪时,你休息;人家浇粪时,你又休息。我们可是一担浇完了,又来了一担,根本没有歇息的时间。”说罢两人相视而笑,也可以说是一种“苦恼人的笑”。

1985年1月,韩非因心脏病复发而去世,年仅66岁。在龙华革命公墓为韩非举行的追悼会上,父亲回忆起与“小韩”四十年艺坛往事和兄弟情谊,禁不住痛哭失声。以后,父亲在回忆录《艺海沧桑五十年》《顾也鲁自传》中分别写了《忆韩非》和《我与韩非的手足情》等回忆文章。他写道:“韩非在舞台、银幕上演出的角色,给人许多愉悦和教益。他是中国杰出的喜剧演员。1985年1月他离开我们走了,中国影坛失去了一位优秀的喜剧艺术家,我失去了一位亲密的至交,但他对电影事业的贡献令人难忘,他塑造的形象永远活在观众的心中。”

如今,父亲顾也鲁已去天国与他情同手足的兄弟“小韩”会面了。我相信,只要有韩非在,天堂里是绝不缺少笑声的!