螟黄赤眼蜂在梨园的保护释放技术分析

张 烨,朱文雅,李 唐

(山西省农业科学院植物保护研究所,农业有害生物综合治理山西省重点实验室,山西太原030031)

赤眼蜂(Trichogramma spp.)是一类体型微小的卵寄生蜂,与其他寄生或捕食性天敌相比,它能通过自身的产卵行为破坏寄主卵,将害虫杀死于孵化阶段,故常被作为一种重要的天敌昆虫资源,广泛应用于农林类害虫的生物防治[1]。

赤眼蜂主要是通过在田间的淹没式释放来达到防治靶标害虫的目的[2-4],根据其释放方式的不同,可分为人工释放和机械释放。人工释放即依靠人力将蜂卡悬挂于作物的特定部位,而机械释放则需要借助飞行装置对蜂卡进行高空投放。由于卡纸上通常为发育至蛹态后期的蜂,为了保证其在田间较高的羽化率,对释放过程中及释放后蜂卡的合理保护是非常有必要的。基于此,一些具有保护性功能的释放装置被逐一研发,包括纸袋放蜂器[5]、盒式放蜂器[6]、杯型放蜂器[7-8]、球状放蜂器[9-11]等。根据不同作物的生长环境特点,选择合适的保护装置作为释放载体单独或配套使用以防治靶标害虫,例如,将盒式放蜂器和球状放蜂器应用于玉米田防治玉米螟,将球状放蜂器应用于水稻田防治二化螟[12],将纸袋放蜂器应用于棉田防治棉铃虫[13],将杯型放蜂器应用于梨园防治梨小食心虫等。此外,也有学者将悬浮溶液作为赤眼蜂无人机释放时的保护介质[14]。这些保护性措施均在一定程度上提升了赤眼蜂的田间释放效率。

螟黄赤眼蜂(Trichogramma chilonis Ishii)寄主种类较为广泛,可寄生的农林类害虫高达80 多种,是目前规模化生产及应用的赤眼蜂之一[15-17]。梨小食心虫(Grapholita molesta Busck)是一种世界性分布的果树害虫,其寄主包括梨、桃、苹果、李等蔷薇科的多种果树[18],严重影响果实的品质和产量[19]。除了松毛虫赤眼蜂(Trichogramma dendrolimi Matsumura)和暗黑赤眼蜂(Trichogramma pintoi Voegele)[20-22],螟黄赤眼蜂也是一种对梨小食心虫具有潜在寄生能力的卵寄生蜂。已有学者探讨了螟黄赤眼蜂对梨小食心虫的防治效果,但相关研究集中在适宜蜂种的筛选,以及赤眼蜂释放同生物农药喷施相结合的生物防治配套技术的应用[23],并未涉及到梨园不同栽培状态及赤眼蜂不同释放模式对蜂卡的出蜂情况及田间防效的影响。

本研究分别对套袋和无袋梨园,螟黄赤眼蜂经常规释放和保护释放后蜂卡的出蜂、释放后蜂种的存活及其对梨小食心虫的田间防效情况进行了比较分析,旨在找到一种简便高效的赤眼蜂释放方法,以期为赤眼蜂的科学合理化利用提供技术支持和理论支撑。

1 材料和方法

1.1 试验材料

螟黄赤眼蜂:采自山西省运城市盐湖区泓芝驿镇梨园梨小食心虫寄生卵,经鉴定纯化,以米蛾(Corcyra cephalonica Stainton)卵为寄主繁育多代建立稳定的室内饲养种群。饲养条件为温度25 ℃、相对湿度75%、光周期15L∶9D。

米蛾卵:以麦麸混配大豆面、玉米面和小麦面作为人工饲料饲养米蛾,获取新鲜干净的米蛾卵并于紫外灯下照射30 min 以杀死卵内胚胎,后用于螟黄赤眼蜂的繁育。

1.2 试验方法

1.2.1 简易杯形放蜂器的制备 一次性纸杯1 个,细铁丝1 根。将细铁丝沿纸杯内壁穿过杯底,待铁丝到达杯口处稍长些,将其向外弯折以勾住杯口外壁。使用时,将细铁丝一端缠绕在果树枝干,使杯口朝下悬挂于合适的放蜂位置。

1.2.2 蜂卡的批量繁育 将灭活后的新鲜米蛾卵均匀撒在涂有白乳胶的卡纸(长4.00 cm、宽2.50 cm)上,卵粒间无堆砌和重叠,待晾干后形成未寄生卵卡,保证1 000 粒卵/卡。选择出蜂率较好的寄生卵卡作为蜂种,按照寄生卵卡∶未寄生卵卡=1∶7 的数量比例进行接蜂,培养条件为温度25 ℃、相对湿度75%、光周期15L∶9D。待米蛾卵寄生变黑后,选择寄生率在90%以上的卵卡作为果园释放蜂卡备用。

1.2.3 果园释放赤眼蜂及释放后存活情况和防效调查 于放蜂区选择套袋梨园和无袋梨园,分别进行赤眼蜂的保护释放和常规释放。保护释放:将蜂卡用胶棒黏于杯形放蜂器内壁,用尾端铁丝将其悬挂于果树枝干,使放蜂点位于梨树树冠中部;常规释放:将蜂卡直接用大头针固定于梨树树冠中部叶片的背部。放蜂点在果园分布均匀,且保证每公顷450 张蜂卡。放蜂同时,选择果园边角及中心未设置放蜂点的梨树,用大头针将已灭活且未寄生的米蛾卵卡固定于梨树树冠中部叶片的背部,保证每公顷75 张卵卡。

放蜂时间分别为7 月中旬至下旬、8 月上旬至中旬,每批放蜂3 次,每次放蜂时间间隔3~5 d,具体时间根据当地气候变化进行适当调节。自每月第2 次放蜂结束起,开始回收前一次的蜂卡及卵卡,其中,蜂卡取回后直接于室内镜检观察,统计寄生卵数和出蜂卵数,计算出蜂率。卵卡取回后,先于温度25 ℃、相对湿度75%、光周期15L∶9D 环境下培养至其出蜂,后镜检观察,统计寄生卵数和出蜂卵数,计算出蜂率,方法同上。3 次放蜂结束后进行1 次防效调查,分别统计保护放蜂区、常规放蜂和未放蜂区梨果上寄生(黑卵)及未寄生(白卵)的梨小食心虫卵数,计算防效。

1.3 数据处理及分析

试验中所获得的出蜂率数据先进行反正弦转换。采用单因素方差分析及多重比较检验出蜂率在各处理间的差异显著性,采用秩和检验分析寄生卵数在各处理间的差异显著性,采用卡方检验分析防效在各处理间的差异显著性。所有试验数据均采用SPSS 20.0 软件对其进行统计分析(P<0.05)。

2 结果与分析

2.1 不同栽培状态及释放模式下蜂卡的出蜂情况差异比较

表1 不同栽培状态及释放模式下蜂卡的出蜂情况

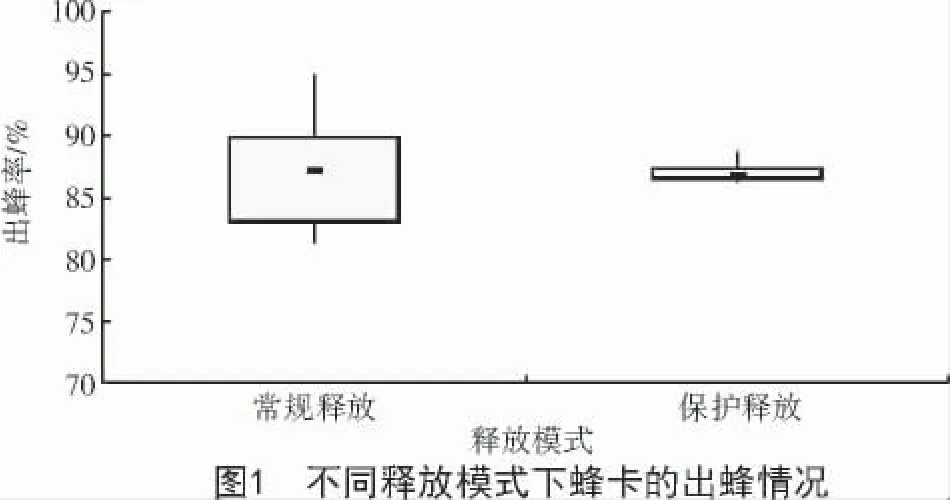

对不同栽培状态及释放模式下蜂卡的出蜂率情况进行方差分析,结果发现,在无袋和套袋梨园,蜂卡经常规释放和保护释放后的出蜂率无显著性差异(P>0.05),均处于85%以上(表1)。分别将2 种释放模式下的出蜂率值绘制成箱线图,结果发现,当采用常规释放时,蜂卡出蜂率分位值间的差距较大,数据分散程度较高,而保护释放时,分位值间的差距较小且数据相对集中(图1)。

2.2 不同释放模式下,梨园赤眼蜂对米蛾卵卡的寄生及出蜂情况比较

对不同释放模式下梨园赤眼蜂对米蛾卵卡的寄生卵数进行秩和检验,结果发现,常规释放和保护释放后米蛾卵卡上的寄生卵数在套袋及无袋梨园所表现出的差异性一致。其中,7 月第1 次放蜂后,保护释放区已寄生米蛾卵卡上的黑卵数显著高于常规释放区(P<0.05),但7 月第2,3 次放蜂后,不同释放区之间的黑卵数差异并不明显(P>0.05);8 月3 次放蜂后,保护释放区已寄生米蛾卵卡上的黑卵数均显著高于常规释放区(P<0.05)(图2 和图3)。此外,结果还发现,常规释放及保护释放区回收的米蛾寄生卵卡,其出蜂率与所释放蜂卡之间无显著性差异(P>0.05),均保持在80%以上(表2)。

表2 不同类型寄生卵卡间的出蜂情况

2.3 不同释放模式下赤眼蜂对梨园梨小食心虫的防效情况比较

从图4 可以看出,对不同释放模式下梨园梨小食心虫的寄生率进行卡方检验,结果发现,未放蜂区、常规释放区和保护释放区的梨小食心虫寄生率之间差异显著(P<0.05)。具体表现为,梨园放蜂区梨小食心虫的寄生率均显著高于未放蜂区梨小食心虫的寄生率,且保护释放区要优于常规释放区。

3 结论与讨论

3.1 不同释放模式对蜂卡出蜂率及梨小食心虫寄生率的影响

释放蜂卡是赤眼蜂在田间应用的常见方式,出蜂数量的多寡[24]和质量的好坏直接关系到后期的防治效果。因此,采取适当方法,适时适量地将蜂散放田间,是赤眼蜂应用研究的关键环节[25]。

本研究在探讨不同栽培状态及释放模式下蜂卡的出蜂情况时发现,在无袋和套袋梨园中,常规释放和保护释放下蜂卡的出蜂率基本保持一致。但相较于常规释放,保护释放下蜂卡的出蜂率波动较小,相对更稳定。故笔者认为,保护释放虽不能显著提升蜂卡的出蜂率,但对于维持各放蜂点出蜂的稳定性方面具有积极作用。这主要是因为所释放赤眼蜂大多处于待羽化期[25],其从卵发育至蛹态后期的阶段基本在室内适宜条件下完成,成蜂羽化阶段受外界环境因子影响时间较短,故纸杯放蜂器对蜂卡的保护作用并未能完全体现。此外,对不同释放模式下梨园梨小食心虫的寄生情况进行调查时发现,释放螟黄赤眼蜂能够有效提升梨小食心虫的田间寄生率,相较于常规释放,保护释放下梨小食心虫的田间寄生率相对更高。研究表明,螟黄赤眼蜂可作为防治梨小食心虫的天敌资源之一,且保护释放能够提升其对梨小食心虫的寄生效果。鉴于每次所释放赤眼蜂为同一批次同一条件下繁育,其成蜂质量应大致相同,因此,推测造成寄生率差异的主要原因是不同释放模式下成蜂存活情况的不同,这一结论在释放后梨园赤眼蜂对米蛾卵卡的寄生试验中得到证实。

3.2 不同释放模式下, 梨园赤眼蜂对米蛾卵卡的寄生和出蜂情况比较

赤眼蜂释放到田间后,易受到外界恶劣气候条件、田间喷施化学农药及它种天敌攻击等生存逆境的影响,因此,赤眼蜂羽化后在田间的存活情况是影响防治效果的一个重要因素[26]。

本研究通过在梨园放蜂区悬挂米蛾卵卡,借助卡纸上被寄生的黑卵数以反映释放后园内赤眼蜂的存活情况。结果发现,7 月第1 次放蜂及8 月的3 次放蜂操作中,保护释放区已寄生米蛾卵卡上的黑卵数均显著高于常规释放区,但7 月第2,3 次放蜂后,不同释放区之间的黑卵数差异并不明显。这主要是因为,7 月第2 次放蜂后不久便出现短时大量的降雨,且第2,3 次放蜂间隔时间较短,卵卡在梨园投放时间也很短,故回收后统计的黑卵数结果偏低,数值异常;7 月第3 次放蜂由于受不连续降雨的影响,时间相对靠后,处于7 月下旬,而同时段的梨小食心虫动态监测发现,该时间正是梨小的发生高峰期,推测此时梨园内的野生赤眼蜂也正处于种群增长的时期。投放的米蛾卵卡位于梨园这样一个开放的生态系统中,因此,统计的黑卵数除了人工释放的螟黄赤眼蜂寄生量外,还应包括梨园赤眼蜂自然种群的寄生量,这也解释了为何回收后统计的黑卵数偏高,结果异于其他批次。基于此,笔者认为,保护释放能够提升羽化后成蜂在田间的存活概率。此外,研究还发现,灭活米蛾卵在田间也可作为赤眼蜂天敌的优良中间寄主,能够被很好的寄生且维持一个相对较高的出蜂率。因此,在进行放蜂操作时,可同时投放一定数量的未寄生米蛾卵,为梨园卵寄生性天敌提供临时的食源和寄生场所,以应对短期突发性的恶劣天气及由于害虫种群密度过低造成的搜寻困难等不良因素的干扰。

现代生物防治主张充分利用生物手段对有害生物进行适度治理,尤其是希望通过天敌的引进、释放对主要害虫进行持续控制,最终目的是建立一个可以自我维持的系统以降低有害生物的种群水平[27]。因此,赤眼蜂在田间应用时,无论以何种方式进行释放,最终都希望能在释放区建立一定的种群数量。但田间受自然环境及人为因素的干扰频繁,影响赤眼蜂成虫存活的因素有很多。董杰等[2]在探讨温度、湿度、食物和叶片等因子对松毛虫赤眼蜂存活的时间影响时发现,在田间环境下,温度和食物是影响赤眼蜂成虫存活时间的主要因子,也有其他学者分别探讨了温度[28-30]和食物[31]对赤眼蜂寿命、生殖力、子代羽化率等生理指标的影响,并认为不适宜的温度和不充足的食源会不同程度影响赤眼蜂的寄生潜能。本研究选址于运城市盐湖区,该地区梨园防治梨小食心虫的最佳时期为6 月中下旬至8 月中旬,而该时间段恰逢高温酷暑,加上一定频次的化学农药的施用,使得田间的气候环境不太利于赤眼蜂对梨小食心虫的后续防治。本研究利用以纸杯放蜂器为核心的保护释放技术,缓解了田间高温、风雨及它种天敌对蜂卡的伤害,并为羽化后成蜂提供了庇护所。此外,补充中间寄主米蛾卵的操作,也一定程度解决了田间食物不充足或寄主密度相对较低时释放赤眼蜂难以生存的困境,利于其种群的维系和建立。但试验中也有一些问题需要后续研究来完善,例如,保护释放后田间米蛾卵卡上的黑卵数相对常规释放后更多,这种寄生量的相对增多是因为保护释放后成蜂数量的增加还是成蜂寿命的延长导致。此外,赤眼蜂在田间寄生米蛾卵卡后,虽然能正常羽化出蜂,但其子代蜂的质量如何需要进一步评估。