马铃薯-燕麦间作对马铃薯氮含量和土壤氮素的影响

杨亚亚,吴 娜,*,刘吉利,杨娜娜,蔡 明,何海锋

(1.宁夏大学 农学院, 宁夏 银川 750021; 2.宁夏大学 环境工程研究院, 宁夏 银川 750021)

间作能够通过时间和空间的互补性提高植物对水光热资源和土壤氮素的高效利用,尤其是在氮素营养供应上拓宽了氮素营养生态位,更好地满足了植物对氮素营养的需求[1-3]。马铃薯以分布广泛、适应性强、高效益、易栽培等优势成为宁南山区特色优势栽培作物,同时也是一种粮菜兼用、具有多种功能用途的经济作物[4-5]。近年来,马铃薯连作造成马铃薯晚疫病害发病率高,以及用养地的矛盾突出,导致宁南山区农民的经济收益降低。燕麦与马铃薯间作不仅可以解决连作障碍、还可以解决饲草不足的问题[6]。氮是植物生长发育所需的重要元素[7],氮在马铃薯生长、块茎形成和品质等方面有重要作用。前人在马铃薯间作豆科和禾本科作物方面做了大量的研究,但关于马铃薯间作燕麦方面研究较少,在土壤氮素方面的研究更少。本文通过在宁夏南部山区开展马铃薯-燕麦间作对马铃薯植株氮含量和土壤氮素含量的研究,充分挖掘马铃薯间作燕麦的优势,缓解宁南山区马铃薯连作危害,揭示间作对氮素的吸收利用规律,从而为宁南山区土壤氮的有效管理与提高氮素利用率提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验马铃薯为青薯9号,燕麦为燕科1号,分别由青海省农林科学院、内蒙古农业科学院提供。

1.2 试验地概况

试验于2017年5—10月在海原县树台乡大嘴村进行,105°09′E~106°10′E,36°06′N~37°04′N,海拔2 166 m。属于干旱半干旱带,无霜期149~171 d,年平均降雨量为286 mm,年均气温7 ℃,昼夜温差大。土壤类型为黑垆土,耕层土壤全氮、全磷含量分别为0.32、0.01 g·kg-1,碱解氮、速效磷、速效钾分别为39.95、19.86、229.80 mg·kg-1,土壤pH为6.88。

1.3 试验设计

马铃薯间作燕麦行数比分别设置为2∶2、4∶2、4∶8,分别用P2O2、P4O2和P4O8表示。以马铃薯单作为对照,用IP来表示。采用随机区组试验设计,每个处理3次重复,每个小区长15 m,宽6 m,面积为90 m2。马铃薯于2017年5月5日播种,单作马铃薯种6垄,垄宽60 cm,株距40 cm,每666.7 m2种植3 335株。燕麦同期种植,种20行,行距25 cm,播种量90 kg·hm-2。马铃薯于10月初收获,燕麦于9月底收获。间作处理中马铃薯与燕麦间距为30 cm。其中,氮肥、磷肥、钾肥于翻地前一天撒施后翻耕入土,其他管理同大田生产。

1.4 测定项目与方法

分别于马铃薯开花期、块茎膨大期和成熟期采取植株样品,用管形土钻在马铃薯单作和马铃薯-燕麦间作行的中间行分层采集0~60 cm(每20 cm为1层)土壤样品。土壤全氮和植株全氮含量均采用凯氏定氮法测定[8],硝态氮含量用紫外分光比色法测定[8],利用比色法在625 nm处测定吸光值来计算铵态氮含量[8]。土壤碱解氮含量采用碱解扩散法测定[8]。

1.5 数据分析

试验数据用Excel 2010整理后,采用DPS 9.5软件进行统计分析,用Origin 2018绘图。

2 结果与分析

2.1 马铃薯-燕麦间作对马铃薯氮含量的影响

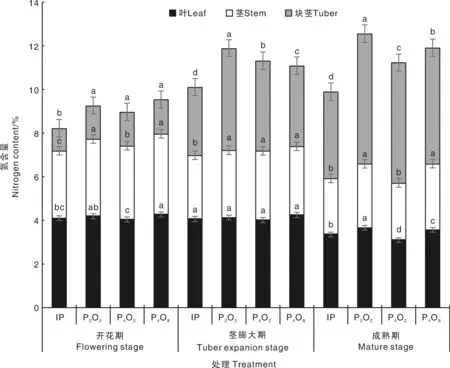

由图1可知:从开花期到成熟期,马铃薯茎、叶的氮含量逐渐下降,块茎氮含量逐渐上升。开花期,间作P4O8茎、叶全氮含量与P2O2差异不显著,但显著(P<0.05)高于单作马铃薯与P4O2;P2O2、P4O2与P4O8块茎全氮含量差异不显著,均显著(P<0.05)高于单作马铃薯,分别比单作马铃薯高47.1%、49.3%、49.6%。块茎膨大期,间作P2O2块茎全氮含量比单作马铃薯、P4O2与P4O8分别高49.6%、13.6%、27.2%,差异均显著(P<0.05);4个处理叶全氮含量之间差异不显著(P>0.05);间作P2O2、P4O2与P4O8茎的全氮含量分别比单作马铃薯高6.4%、9.7%、50.9%(P<0.05)。成熟期,马铃薯茎、块茎全氮含量均表现为P2O2>P4O8>P4O2>单作马铃薯,其中间作P2O2块茎全氮含量显著(P<0.05)高于单作马铃薯、P4O2与P4O8,分别提高了50.3%、8.1%、12.1%。

同一时期柱上无相同小写字母表示差异显著(P<0.05)。Data on the bars marked without the same lowercase letter in the same stage indicated significant differences at P<0.05.图1 马铃薯-燕麦间作对马铃薯氮含量的影响Fig.1 Effect of potato-oat intercropping on nitrogen content in potato

2.2 马铃薯-燕麦间作对土壤全氮含量的影响

由表1可知:4种种植模式下,在同一生育时期,土壤全氮含量均在0~20 cm表层最高;随着土层的深入,间作处理P2O2、P4O2、P4O8的土壤全氮含量在不同土层均呈缓慢下降趋势,单作马铃薯的土壤全氮含量呈迅速下降趋势。从开花期到成熟期,各处理同一土层的土壤全氮含量均呈上升趋势。开花期,单作马铃薯、P2O2的土壤全氮含量都随土层的深入呈降低趋势,其中单作马铃薯下降幅度最大(P<0.05),单作马铃薯、P2O2的20~40、40~60 cm土壤全氮含量显著(P<0.05)低于间作P4O2、P4O8。成熟期,单作马铃薯 40~60 cm土层的全氮含量最低。块茎膨大期,单作马铃薯和P4O240~60 cm土层的全氮含量差异不显著(P>0.05),但显著低于间作P2O2、P4O8。

表1 马铃薯-燕麦间作对土壤全氮含量的影响

Table1Effect of potato-oat intercropping on total nitrogen content in soil

g·kg-1

表中同列数据后无相同小写字母的表示差异显著(P<0.05),下同。

Data marked without the same uppercase letter in each row indicated significant differences atP<0.05. The same as below.

2.3 马铃薯-燕麦间作对土壤碱解氮含量的影响

由表2可知,4种不同种植模式下,土壤碱解氮含量在0~20 cm表层的含量最高,随土层的深入,土壤碱解氮含量均呈降低趋势。开花期,间作P4O820~40 cm土层的土壤碱解氮含量下降幅度较大,比0~20 cm土层的土壤碱解氮含量下降了23.4%,其他各处理下降幅度较小。在块茎膨大期,单作马铃薯在20~40 cm土层的土壤碱解氮含量下降幅度较小,40~60 cm土层的土壤碱解氮含量下降较多。成熟期,不同种植模式的0~20 cm土层的土壤碱解氮含量呈现P4O8>P2O2>P4O2>单作马铃薯。块茎膨大期,间作P4O20~20 cm土层的土壤碱解氮含量最高,为109.14 g·kg-1。成熟期,单作马铃薯的土壤碱解氮含量随土层的深入下降幅度最大,20~40、40~60 cm的土壤碱解氮含量较0~20 cm土层分别下降了13.1%、20.9%;单作马铃薯0~20 cm土层的土壤碱解氮含量分别比P2O2、P4O2、P4O8间作处理降低了12.4%、9.8%、15.4%,差异显著(P<0.05)。

表2 马铃薯-燕麦间作对土壤碱解氮含量的影响

Table2Effect of potato-oat intercropping on soil alkaline nitrogen content

g·kg-1

2.4 马铃薯-燕麦间作对马铃薯土壤硝态氮含量的影响

由表3可知,4种处理的土壤硝态氮含量均随土层的深入而呈现下降的趋势。开花期,单作马铃薯0~20 cm土层的土壤硝态氮含量显著高于间作P4O8,与间作P2O2、P4O8处理无显著差异;P2O2与P4O820~40 cm土层的土壤硝态氮含量比0~20 cm土层显著下降(P<0.05),各处理40~60 cm土层土壤硝态氮含量下降幅度较小,且各处理之间差异不显著(P>0.05)。块茎膨大期,各处理0~60 cm土层的土壤硝态氮含量低于开花期。成熟期,单作马铃薯、P2O2、P4O2与P4O820~40 cm土层的土壤硝态氮含量降幅较小,分别比0~20 cm降低了9.6%、6.3%、10.6%、10%;单作马铃薯和间作P2O2、P4O2处理20~40、40~60 cm土层的土壤硝态氮含量差异不显著(P>0.05),均显著高于间作P4O8处理。

表3 马铃薯-燕麦间作对土壤硝态氮含量的影响

Table3Effect of potato-oat intercropping on soil nitrate nitrogen content

mg·kg-1

2.5 间作对马铃薯土壤铵态氮含量的影响

由表4可知,不同处理下的土壤铵态氮含量变化趋势相似。开花期到成熟期,不同处理的土壤铵态氮随着土层的深入缓慢下降,并在成熟期达到最低。开花期,各处理各土层的土壤铵态氮含量降幅较小,单作马铃薯20~40 cm土层的铵态氮含量显著(P<0.05)高于间作P2O2、P4O2、P4O8处理,分别高13.3%、13.3%、17.2%;3种间作处理之间差异不显著(P>0.05)。块茎膨大期,单作马铃薯20~40 cm土层铵态氮含量高于P4O8处理。成熟期,单作马铃薯、P2O2、P4O2与P4O8处理20~40 cm土层中土壤铵态氮含量比0~20 cm土层分别降低了17.6%、13.3%、16.7%、14.3%;0~40 cm土层中单作马铃薯、P2O2、P4O2的土壤铵态氮显著(P<0.05)高于间作P4O8;单作马铃薯、P2O2处理40~60 cm土层的土壤铵态氮含量显著(P<0.05)高于P4O2、P4O8处理。

表4 马铃薯-燕麦间作对土壤铵态氮含量的影响

Table4Effect of potato-oat intercropping on ammonium content in soil mg·kg-1

处理Treatment开花期Flowering stage0~20 cm20~40 cm40~60 cm块茎膨大期Tuber expansion stage0~20 cm20~40 cm40~60 cm成熟期Mature stage0~20 cm20~40 cm40~60 cmIP0.35 a0.34 a0.30 a0.34 a0.31 a0.29 a0.34 a0.28 a0.25 aP2O20.34 a0.30 b0.29 a0.32 a0.30 a0.28 a0.30 a0.26 a0.25 aP4O20.32 a0.30 b0.29 a0.33 a0.30 a0.26 b0.30 a0.25 a0.23 bP4O80.30 a0.29 b0.26 b0.33 a0.29 b0.27 a0.28 b0.24 b0.22 b

3 讨论与结论

本研究结果表明,马铃薯-燕麦间作对提高马铃薯植株全氮含量、土壤全氮含量、土壤碱解氮含量的效果优于单作马铃薯,其中,间作P2O2对提高马铃薯植株全氮含量的效果最佳,间作P4O8的土壤全氮和碱解氮含量增加幅度最大;单作马铃薯土壤硝态氮和铵态氮含量高于间作模式。

3.1 间作对马铃薯氮含量的影响

在不同的生育时期,氮在马铃薯各个器官的分布不同。本试验结果表明,从开花期到成熟期,马铃薯茎、叶的氮含量明显下降,块茎氮含量明显上升;在成熟期,间作P2O2、P4O2、P4O8块茎氮含量均显著高于单作马铃薯。这与吴娜等[9]的研究结果基本一致,间作马铃薯植株氮含量显著高于单作,在马铃薯中后期,马铃薯氮直接参与块茎的建成和物质储存。这表明合理间作可以促进马铃薯植株和块茎对氮元素的吸收。

合理的间套作可以提高作物养分的利用效率和对养分的吸收量。马铃薯间作蚕豆的试验表明,间作对马铃薯植株全氮含量具有促进作用,成熟期全氮含量相比单作提高了20.5%[10]。刘均霞等[11]的研究表明,间作玉米对氮、磷营养的吸收显著高于单作玉米,差异达极显著水平。本研究结果发现,随着生育进程的推进,单作马铃薯各器官全氮含量都显著低于间作P2O2、P4O8,推测是马铃薯与燕麦相互竞争导致。有研究结果表明,在蚕豆收获时株高105 cm,但玉米叶片没有封行时,他们对光获取没有明显影响,这些都有利于玉米的生长和养分吸收[12]。2种作物间作,高秆作物导致矮秆作物处于不利地位[13],本试验结果与此基本一致。随着燕麦的收获,马铃薯对光和养分的获取处于优势地位,使得间作马铃薯在成熟期的氮含量显著高于单作马铃薯。收获期单作马铃薯氮含量显著低于间作,这是由于间作复合系统中作物的根系分泌物,以及残留物、残体较单一作物有所增加,优化了土壤微生物群落结构,从而提高了间作土壤全氮的含量[6]。

3.2 间作对土壤全氮和碱解氮含量的影响

土壤全氮、碱解氮能够反映土壤供氮能力和水平[14-15]。研究表明,合理的间、套种模式中土壤养分含量高于单作模式,其不仅改善了土壤的养分质量,还提高了土壤的持续供肥能力,同时改善了土壤的养分吸收利用环境[16]。何衡等[17]的研究表明,大豆和玉米间作模式下,0~10、10~20 cm土层土壤全氮、碱解氮含量随生育期的推进呈上升趋势。本研究发现,在同一生育时期,不同土层间作处理的土壤全氮和碱解氮含量较单作马铃薯均有不同程度的提高;随着生育时期的推进,4种种植模式的土壤全氮含量均呈下降趋势,土壤碱解氮含量呈先上升后下降的趋势,并在块茎膨大期达到最大;0~20 cm表层土壤全氮和碱解氮的含量最高,随着土层的深入,土壤全氮和碱解氮含量均呈下降趋势。本试验中土壤全氮含量变化趋势与前人研究结果基本一致,碱解氮变化有所不同。经分析发现,马铃薯-燕麦间作能提高马铃薯土壤全氮含量,由于间作P4O2、P4O8增加了2行马铃薯行数,使得马铃薯有更多的根系分泌物,与土壤空间和生理之间的互补性增强,使得土壤中的养分得到更好的利用,从而提高了土壤全氮、碱解氮含量;块茎膨大期到成熟期,土壤碱解氮含量先上升后下降,说明在块茎膨大期,土壤的氮素供应状况良好,成熟期下降可能是后期海原多次降水导致。这与刘亚军[18]在马铃薯不同间作模式的试验结果基本一致,马铃薯-荞麦间作的土壤全氮、碱解氮较单作马铃薯有显著提高。

3.3 间作对土壤硝态氮与铵态氮的影响

土壤中的氮素可分为有机氮和无机氮,其中可被植物直接吸收利用的无机态氮主要包括铵态氮和硝态氮[19]。土壤硝态氮是植物能够直接吸收利用的速效氮,易随水流失[20]。土壤铵态氮是植物吸收的主要氮素形式,铵态氮含量显著低于硝态氮含量,是由于土壤的铵态氮会通过硝化作用迅速转化为硝态氮,本试验结果与此基本一致[21]。Li等[22]研究表明,间作模式下的硝态氮累积量低于单作。小麦间作玉米的研究结果表明,间作可以促进土壤微生物活动,促进土壤硝态氮的硝化与反硝化作用,降低铵态氮和硝态氮的富集,减少氮素流失,间作系统的土壤硝态氮累积量低于单作[23]。夏瑀[24]研究表明,玉米间作大豆中土壤硝态氮、铵态氮含量在整个生育期呈下降趋势,其中混作大豆土壤硝态氮低于单作大豆,本试验结果与此基本一致,单作马铃薯的土壤硝态氮与铵态氮含量均高于间作处理,说明间作减少了矿质氮在土壤中的残留。吴琼[25]的试验表明,间作增加了表层土壤的硝态氮含量,降低了底层的含量,能够减少土壤硝态氮向下移动。本研究发现,在同一生育时期,各个处理0~20 cm土层的土壤硝态氮和铵态氮含量最高,随着土层的深入,土壤硝态氮和铵态氮含量均呈下降的趋势;随着生育时期的推进,土壤硝态氮含量呈下降趋势,土壤铵态氮含量呈先上升后下降的趋势,其中单作马铃薯的土壤硝态氮和铵态氮含量都高于间作处理,这与Karpenstein-Machan等[26]的研究结果一致。推测这可能是马铃薯与燕麦对土壤速效氮的吸收量不同,以及土壤微生物活动造成的;在马铃薯的中后期,海原多次降雨可能也导致了土壤硝态氮的淋失。