道德矛盾心理

——一种相对主义的解读

李 勇

一、道德矛盾心理

道德矛盾心理(moral ambivalence)较早是由黄百锐(David Wong)在讨论道德相对主义时提出的一种心理现象。以萨特著名的故事为例。在二战时期的法国,一个年轻人需要决定,到底是加入抗击德国的组织,还是留在家中照顾自己年迈多病的母亲。对这个故事,似乎有两种不同的解读。第一种解读认为,无论哪种选择都是可以的,两种选择都没有问题。第二种解读认为,无论哪种选择,都面临问题。a根据第二种解读,这就是一个道德两难案例。对家庭的责任和对民族的责任同时出现,而这个年轻人无法同时完成。对这个案例的道德两难解读似乎预设了某种普遍主义的观念,即在这个情景中,肯定有一个选择是最佳的,这个选择对于所有人都是适用的。因为本文更多关注的是相对主义,而不是普遍主义的讨论,所以本文对这种解读不作过多讨论。根据第一种解读,如果这个年轻人认为在当时的情景下,国家的生死存亡更加重要,那么这种价值观就可以为舍小家保国家的选择作辩护。同样,如果这个年轻人认为在当时的情景下,家庭更加重要,照顾自己年迈多病的母亲更加重要,那么,这种价值观也可以为自己的选择作辩护。根据第一种解读,无论哪种选择都是可以的。我们作为旁观者,可能会认为,哪种选择是否合理,取决于选择者接受什么样的价值序列。a当然,我们作为旁观者,也可以根据自己的价值序列来判定这个年轻人的选择是否合理。到底是根据当事人还是旁观者来判断道德选择的问题,以及因此产生的复杂问题,因为篇幅的限制,本文不作讨论。本文的讨论只限定在从当事人的价值序列来看道德选择的合理性。而每种价值序列为其相应的行为选择作出。根据这种解读,这个案例呈现的就是一个道德相对主义者所看到的道德选择的景 象。

不过,这个案例对于道德相对主义者来说,和很多其他的案例有些区别。比如,在赡养父母的问题上,美国的年迈父母一般是通过社会化养老的方式,解决自己老有所依的问题;而在大部分中国家庭,即使社会化养老成熟,很多人仍旧认为家庭养老才是正确的方式。在面对这种问题争议的时候,虽然道德相对主义者可以通过中美之间关于家庭和个人关系价值的梳理,解释对于美国和中国社会来说,各自的价值是合理的,但是,作为一个中国人,尤其是一个中国的老人,或者是一个在传统家庭中生活的中国老人来说,他可能不会特别认同美国的养老方 式。

而这两个案例的区别就在于,在第一个案例中,即使这位法国青年有强烈的报国情结,可能也会意识到照顾自己母亲的选择也是有道理的。也就说,作出道德选择的主体,面对两种不同的道德选择的时候,可能会认为这两种道德选择都是可以得到辩护的。而在第二个案例中,可能这位中国老人并不认同美国的养老方式,可能会认为把父母送进养老院的做法对于一个家庭来说,不是很好的选择,甚至不是一个很道德的选择。道德主体并不认同其他的道德选 择。

在黄百锐看来,对其他道德传统的理解,与意识到这些道德传统和我们自己道德传统的差异是可以同时并存的。差异并不会一定阻止我们对其他传统的理解。相反,在很多情境下,对不同道德传统的理解,让我们感觉到这些道德传统和自己传统的相似性,而其差异性也会让我们对自己道德传统产生怀疑或者动摇。在黄百锐看来,以上的这种心理状态可以被理解为道德矛盾心理。bDavid Wong,Natural Moralities:A Defense of Pluralistic Relativism,New York:Oxford University Press,2006,p.20.

这种道德矛盾心理是在对萨特案例第一种解读的语境下探讨的。如果采取对萨特案例的第二种解读,我们会得到另外一种道德现象。如果我们认为这个法国青年去选择救国而放弃自己母亲的话,这种选择没有实现其家庭责任,而家庭责任对于一个人来说是相对重要的,至少和对国家的责任一样重要,那么这个法国青年去加入抵抗组织的行为就是有问题的。同样,如果我们认为这个法国青年选择去照顾自己母亲而放弃救国的话,这种选择没有实现自己的国家责任,而国家责任对于一个人来说是相对重要的,至少和对家庭的责任一样重要,那么这个法国青年留在家里的行为也是有问题的。如果采取这种解读的话,这里所呈现的现象可以理解成道德两难(moral dilemma)。由于篇幅所限,本文只讨论第一种解读下所面临的道德矛盾心 理。

二、道德矛盾心理的几种解决方案

在黄百锐看来,可能存在四种对道德矛盾心理的解决的尝试。第一种,可以把多元的道德价值还原成一种终极的价值,进而消解这种道德矛盾心理。比如,在萨特的案例中,年轻人加入抵抗纳粹的组织是为了提升人类的整体福祉,而照顾自己年迈的母亲也是提升了其母亲的福祉。如果我们认为人的福祉可以作为评价道德选择的标准,那么解决以上道德情景中面临的选择问题,其中一种办法就是比较这两种道德选择在福祉提升总量上的差异。最佳的选择就是选择总量最大的方案。如果该年轻人加入抵抗纳粹的组织还不如留在家中照顾自己年迈的母亲能够提升整体的福祉,那么对于该年轻人来说,就应该留在家中照顾自己年迈的母亲。这种普遍主义的、后果主义的解决办法,就是把道德价值的冲突还原成一种终极的价值,进而进行度量,从而得出普遍的答案。aPeter Railton,“Alienation,Consequentialism and Morality”,Philosophy and Public Affairs,Vol.13,1984,pp.134—171.而这种还原式的解决方案面临的最大挑战就是:很多人会否认存在诸如“人类的福祉”这样一种终极的价值,进而否认可以对很多道德价值冲突的情景进行还 原。

第二种处理道德矛盾心理的方法是在相互冲突的价值中间设定优先性的序列。诸如在萨特的案例中,对国家民族的爱和对家庭的爱之间,如果有人认为对家庭的爱具有更大的优先性,或者从普遍的角度可以论证对家庭的偏爱对于民族之爱在概念和辩护上具有优先性,那么这个年轻人应该留在家中照顾自己年迈的母亲。bSamuel Scheffler,Human Morality,New York:Oxford University Press,1992.这种解决方案面临的挑战就是要辩护何种特定的序列具有规范 性。

第三种解决办法就是在价值之间找到平衡。在特定情境中,这些看似相互冲突的价值在人类的演进中是作为一个群体出现的,它们的共同存在有助于人类的繁衍和发展。cRichard Boyd,“How to Be a Moral Realist”,in Essays on Moral Realism,edited by Geoffrey Sayre-McCord,Ithaca:Cornell University Press,1988,pp.181—228.在萨特的案例中,对家庭的关爱和对国家的爱,两者都是有价值的。这个法国青年可以在照顾好母亲的情况下,加入当地的抵抗纳粹的抗争中去。这种解决办法面临诸多挑战,一方面,它要解释一些道德两难困境,在这些困境中,可能只能实现一种价值;另一方面,它要说明如何选择这些价值,以及哪些价值是属于有助于人类的繁衍和发展 的。

第四种解决办法,强调在每个道德情景中,不存在可以给出答案的普遍的道德方程式。很多特殊主义者强调道德情景的个体性,他们认为,我们对于道德情景的感知具有某种直观,而不是通过还原的方式来获得的。aJohn McDowell,“Virtue and Reason”,Monist,Vol.62,1979,pp.331—350.那么在萨特的案例中,我们面对该情景时可以直接感知其涉及的价值和价值序列。这个观点面临的一个挑战是:如何用非还原和非普遍主义的方式把道德情景的特殊性解释清 楚。

三、道德矛盾心理的相对主义解释

黄百锐引入道德矛盾心理这一现象的目的,是为了论证道德相对主义。他认为,道德矛盾心理的存在说明道德普遍主义有问题。在黄百锐看来,道德相对主义、“道德价值多元主义”(moral value pluralism)或者多元的相对主义(pluralistic relativism)b在黄百锐那里,这三者指称同一个理论。是对道德矛盾心理最好的解 释。

首先,这里的道德价值多元主义可以被定义为:“存在一系列基本的道德价值,而这些价值不能从其他的道德价值中推导出来,也不能被还原为其他的道德价值”cDavid Wong,Natural Moralities:A Defense of Pluralistic Relativism,p.6.。比如以社区为核心的价值和以个体为核心的价值。这两种价值是基本的价值,不能被还原为其他价值,或者从其他价值中推导出来。这些价值虽然在某一个共同体中都存在,但是不同的优先性定义了不同的共同体。比如,即使在美国,社区的价值和个体的价值都存在,但是当二者有冲突的时候,我们通常会给予个体的价值以优先性。这种道德价值多元主义和价值多元论(value pluralism)是不同的。例如,以赛亚·柏林(Isaiah Berlin)认为,存在一些价值,这些价值应该为所有社会分享。dIsaiah Berlin,“The Pursuit of the Ideal”,in The Crooked Timber of Humanity,John Murray(Publishers) Ltd,1990,pp.1—19.而黄百锐的道德价值多元主义并没有这种普遍主义的预 设。

这种道德价值多元主义或者多元的相对主义和极端道德相对主义是有区别的。极端道德相对主义可以理解成,任何道德信念对于该道德信念的持有者来说都是合理的。以吉尔伯特·哈曼(Gilbert Harman)为例。他认为,道德就是某种协议,道德判断的真假取决于参照的协议。eGilbert Harman,Explaining Value and Other Essays in Moral Philosophy,New York:Oxford University Press,2000.而对于不同的道德信念持有者来说,这些道德信念之间的差异可以很大。当然,如果两个道德信念体系差别特别大,在什么意义上这两个体系能被称作道德体系就是一个棘手的问题。例如,对于一个有神论的道德体系来说,一个无神论的道德体系在何种意义上还是一个道德体系?而如果只依赖于形式化的系统来理解道德,估计很难把道德和法律、礼仪或者其他实践理性的体系区分开 来。

其次,我们要回答的是,这些多元的道德价值来自何处。对于黄百锐来说,道德价值是一种社会建构,“道德部分上是人类发展出来的规范和理由,以便我们能够一起工作和生活”aDavid Wong,Natural Moralities:A Defense of Pluralistic Relativism,p.37.。对于黄来说,道德有两个主要功能:协调社会合作的人际交往,以及促进心灵和谐的个体能力。很明显,很多的道德体系都可以帮助个体过上伦理的生活,让个体和他人和谐相处,让个体和自我和谐相 处。

再次,人的自然属性,对于道德也有限定性作用。例如,人的内在的欲望、个体对于互助的要求、个人对于自我利益的追求等都将对道德体系进行限定。如果一个道德体系完全不尊重人的内在的欲望,这样的道德体系不可能持存,同时也不能被看作一个有作用的体 系。

最后,社会的具体条件,尤其是人类社会相似的生存状况也对道德形态产生限定作用。在这种多元的相对主义看来,存在一系列的道德体系,它们是人类发展的产物,尊重了人性的基本要求,反应了人类共同的生存条 件。

正是基于以上道德多元的事实,道德主体虽然深受自己道德传统的影响,但在其面对另外一个道德传统的时候,仍可能会识别出另外这种道德传统的合理性。而在具体的情景中,一个道德主体在面对两种不同的道德选择时,会识别出两种选择似乎都是合理的。而这两种道德选择背后的价值和理由是不同的。在黄百锐看来,这种道德矛盾心理,恰恰证明了多元相对主义的合理性。b一个弱的论断是,道德矛盾心理支持了多元的相对主义;而强的论断是,道德矛盾心理证明了多元的相对主义。换句话说,普遍主义或者极端相对主义都无法解释道德矛盾心理。

四、道德矛盾心理的多元论解释

维森特(AgustinVicente)和阿瑞特(Agustin Arrieta)认为黄百锐所讨论的道德矛盾心理是一种被伦理学界忽视的道德现象,但是他们不赞同黄的观点。cAgustin Vicente and Agustin Arrieta,“Moral Ambivalence,Relativism,and Pluralism”,Acta Analitica,Vol.31,2016,pp.207—223.他们认为道德矛盾心理所证明的恰恰不是相对主义,而是一种反相对主义的多元论,甚至是一种客观主义道德观。接下来我将逐步解释他们的观点和论 证。

首先,维森特和阿瑞特认为,道德争议(moral disagreement)是道德矛盾心理的来源,并且存在着两种形式的道德争议。如果从一种道德视角(perspective)来看,两种不同的甚至相互冲突的道德行为都可被允许,那么持该视角的道德主体会处于道德矛盾心理中。很明显,这里的争议仅仅是具体道德行为的冲突。另外一种道德争议是,从一种道德视角看,两种不同的甚至相互冲突的道德行为,只有一种是得到允许的。这里的争议是视角之间的冲突。很明显,对于他们来说,道德视角是讨论道德争议的核心。如果从一种道德视角来看,两种不同的道德行为都是允许的,那么对于持这个道德视角的主体来说,这种现象会动摇自己原先的道德信念,因为之前的道德信念可能只支持其中一种道德行 为。

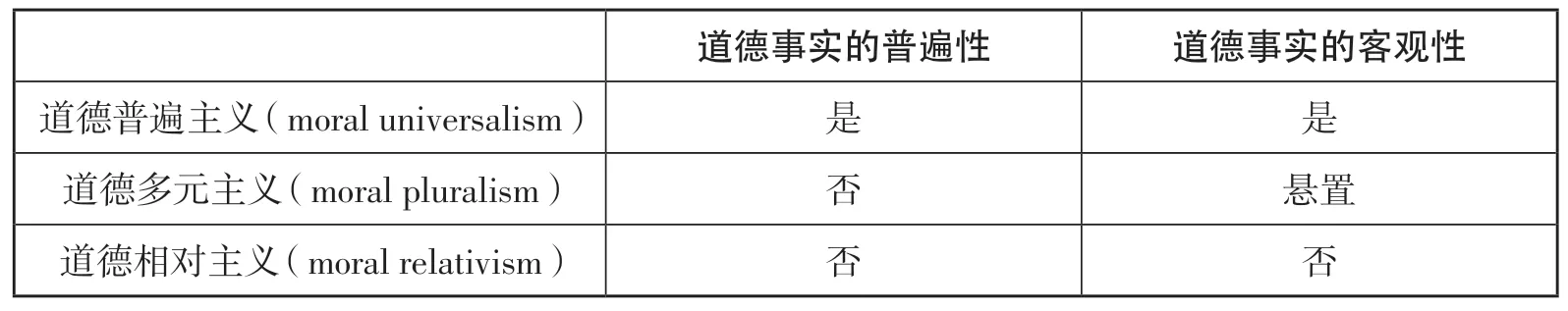

道德矛盾心理是否支持道德相对主义,这取决于我们如何理解道德相对主义。而对道德相对主义的理解,和我们对于道德客观主义、道德普遍主义、道德多元主义的理解也是相关的。下面我将厘清维森特和阿瑞特是如何理解这些术语的。对于道德客观主义,维森特等人将其理解为“道德价值是这个世界的一部分”(moral values belong to the fabric of the world),并且认为,“存在道德事实”(there are moral facts tout court)。aAgustin Vicente and Agustin Arrieta,“Moral Ambivalence,Relativism,and Pluralism”,p.208.而道德普遍主义,可以理解成“道德事实普遍存在,它们对于任何时候的任何人都是成立的”(moral facts are universal;they hold for all humans in all times);或者“对于任何道德情景,只存在唯一一个正确的行为选择”(for every situation S,there is only one right course of action regarding S)bIbid.,p.209.。道德多元主义被定义为“在一个给定的情景中,存在不止一个正确的行为选择”(there is no unique correct course of action in a given situation)。cIbid.下表可以帮助我们看清楚维森特等人所理解的这些观点之间的对 比。

表1

维森特和阿瑞特的论点是:道德矛盾心理是一个道德多元主义才能解释的现象,而不是一个道德相对主义才能解释的现象。换句话说,他们认为黄百锐错误地把道德矛盾心理理解成了一个道德相对主义的现象。他们甚至得出结论,黄百锐事实上是一个道德多元主义者,而不是其本人标榜的道德相对主义 者。

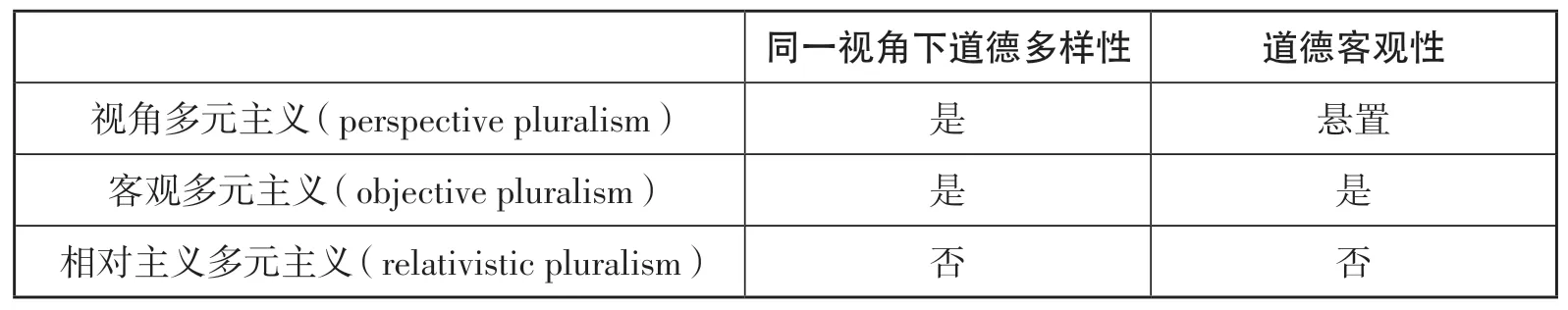

维森特和阿瑞特更加精细地区分了两种道德多元主义:视角多元主义和客观多元主义。对于道德视角多元主义而言,除了具有道德多元主义所具有的共同特征之外,即悬置道德事实的客观性,还要承认在一个道德视角之内,在一个特定的情景中,存在不止一种正确的道德行为。对于道德客观多元主义而言,除了承认道德事实的客观性以外,还要强调同一个视角之内,在一个特定的情景中,存在不止一种正确的道德行为,同时,这些道德行为在客观上是正确的。维森特和阿瑞特所理解的相对主义,实际上也是一种相对主义的多元主义,即认为不同的道德行为对于不同的道德视角都是可以接受 的。

表2

作出以上区分后,我们会发现,维森特和阿瑞特真正想论证的是,道德矛盾心理是一个视角多元主义的现象,甚至是一个客观多元主义的现象,而绝对不是一个相对主义多元主义的现象。我们先讨论这个观点的弱的命题,即“道德矛盾心理是一个视角多元主义的现象”,然后讨论这个观点的强的命题,即“道德矛盾心理是一个客观多元主义的现 象”。

至于道德矛盾心理是不是一种视角多元主义的现象,就取决于道德矛盾心理是否符合视角多元主义的定义,即在一个视角下,存在不止一种道德正确的行为。让我们回到萨特的案例来讨论。在之前讨论的第一种解读下,似乎参加抵抗组织和留在家里照顾都是道德正确的行为。萨特的案例似乎印证了维森特和阿瑞特的直觉,在同一个道德视角下,存在着不止一种道德正确的行为。接下来我将仔细讨论到底在何种意义上,存在不止一种道德正确的行 为。

当讨论一个道德情景中存在几种道德上正确的行为时,我们往往关注的是行为的属性和情景的关系,我们更多考虑的是是否存在道德事实,这个情景是否有客观的道德属性,由此思考在这个道德情景中是否存在道德上正确的行为。与此相对比,道德矛盾心理考察的是,在特定的道德情景中存在不同的道德选择,这些道德选择和道德主体之间的关系是什么。这个时候,我们可以有几种思考的路 径。

首先,让我们来讨论第一种思考的路径。我们可以关注不同的道德主体。比如,张三认为对国家的责任超过对家庭的责任,在这种价值排序下,那个法国青年应该加入抵抗纳粹的组织。而李四认为对于家庭的责任要大于对于国家的责任,那么在这第二种价值排序下,那个法国青年应该留在家里照顾自己年迈的母亲。当然,讨论不同的道德主体,实际上是讨论不同的道德视角。张三和李四的区别就在于他们的道德视角。如果采取如上的理解,道德矛盾心理可以理解为,当我们在看待张三和李四观点的时候,我们认为似乎这两种视角都是有道理的。当然,这里的预设是,在我们的价值体系中,国家责任和家庭责任都占有重要的地位。我们可能从张三的视角看时,觉得张三的观点是对的;而从李四的视角看时,觉得李四的观点也是对 的。

当然,这种心理状态可能有些预设。比如,我们自己可能从没有遇到如此的道德情景,我们对在这种道德情景中如何作出选择没有太多经验,也没有作过太多思考,我们自己在国家责任和家庭责任之间没有太多的偏向,等等。以上的这些前件,决定了我们面对张三和李四的选择时可能会出现道德矛盾心理。如果我们从一开始就认为家庭责任要比国家责任更重要,那么一碰到这样的案例的时候,我们的第一反应就是认为那个法国青年应该留在家里,照顾自己年迈的母亲。之后理解了另外一种视角后,才产生了道德矛盾心 理。

在以上理解中,黄百锐对道德矛盾心理的解读似乎更符合以上分析,即在不同的视角下,不同的价值序列似乎有各自的合理性。持某一种视角的道德主体在可能面对另外一种视角下的道德选择的时候,不仅可以理解对方的选择,甚至会动摇自己原先的视 角。

以上这种理解恰恰证明了黄百锐所理解的道德价值多元主义,即存在一系列的基本的道德价值,这些价值不能还原成其他的价值,也不是从其他价值中推导出来的。当然,在黄看来,这种道德价值多元主义和维森特及阿瑞特所理解的多元主义是有出入的。维森特和阿瑞特认为,道德多元主义是指存在多元的道德视角,而一个道德主体可以同时持有不同的道德视 角。

(1) 道德价值多元主义(黄百锐):存在一系列不同的不可还原的道德价值。

(2) 道德多元主义(维森特和阿瑞特):存在不同的道德视角,而一个道德主体可以同时持有不同的道德视角。

很显然,这两种道德多元主义有诸多差异。第一种道德价值多元主义,只是在讨论道德价值的多元性,它并没有探讨道德主体和道德价值之间的关系,并没有讨论一个道德主体是否可以同时持有不同的道德视角。黄百锐并没有认为道德主体可以同时持有不同的道德视 角。

维森特和阿瑞特之所以认为黄百锐应该持有他们所解释的道德多元主义,恰恰是因为他们认为道德矛盾心理是一种心理现象,而他们所理解的道德多元主义恰恰是对心理现象的一种描述。至于这个推论是否成立,其中一个前件就要看一个道德主体是否可以同时持有不同的道德视 角。

下面就是第二种思考的路径。一个道德主体可以同时拥有几种不同的道德视角。我认为这里需要澄清如下几种道德主体对于道德价值的态度。a关于我们面对相互冲突的信念时应该持有什么态度,当前讨论同行争议(peer disagreement)的学者大致分为如下三派:(1)和解论(conciliationism),认为我们应该调整对自己信念的信心;(2)坚定论(steadfastness),认为我们应该坚持对自己信念的信心;(3)境遇主义(contexualism),认为我们应该依照情景调整对自己信念的信心。参见David Christensen,“Disagreement as Evidence:The Epistemology of Controversy”,Philosophy Compass,Vol.4/5,2009,pp.756—767,以 及Richard Rowland,“The Epistemology of Moral Disagreement”,Philosophy Compass,Vol.12,2017,pp.1—16。本文的讨论并不是在同行争议语境下的讨论,这里涉及的信念态度并不预设同行争议,而是在更一般意义上的讨论。换句话说,在不承认存在“同行”的情况下,也可以讨论信念态度的变化。

首先,道德主体可以识别出另外一个社区中不同的价值序列。比如当一个儒家学者来到一个基督教社区中,他会发现这个社区中的很多价值和自己的价值不同。这种识别纯粹是一种描述性的认知,并不代表对另外一个社区中价值的评 价。

其次,道德主体可以理解另外一个社区中的不同的价值序列。比如当一个儒家学者发现一个基督教社区中的很多价值和自己的价值不同之后,他可以从基督教本身也可以从儒家价值出发来理解基督教。当然,这种理解会存在程度上的差异。很多基督徒可能认为,对于一个非信仰者很难真正理解基督 教。

再次,道德主体可以接受另外一个社区中的不同的价值序列。比如当一个儒家学者理解了一个基督教社区中的不同的道德价值之后,他接受了这些价值。当然,有些时候这种接受意味着要放弃一些自己原本的价值序列中的价 值。

第四,道德主体不仅接受了另外一个社区中的不同的价值序列,而且认为这个社区中的价值序列是应该得到允许的。我认为一个道德主体在接受另外一套价值和认为另外一套价值是可允许的,两者之间有些细微的差别。一个人接受某种价值,可能是出于各种各样的原因,诸如同情或者实际便利的考虑,等等。但是认为一套价值是可允许的,更多的是理性的认同,而这要求理性的辩 护。

因为道德主体对于道德价值的态度存在至少以上四种不同的情形,如果要讨论“道德主体是否可以同时拥有几种不同的道德视角”,我们需要讨论“拥有”在这里是什么意思。如果采取比较弱的含义,即道德主体“识别”出另外一个社区中不同的价值序列,这个道德主体也“拥有”了另外一种道德视角,那么,一个道德主体的确可以同时拥有不止一种的道德视角。事实上,例如人类学家等群体,因为他们考察了诸多的社区和传统,他们可能“拥有”很多种道德视角。但是,我觉得这种意义上的“拥有”和黄百锐所讨论的道德矛盾心理没有太大关系,因为,这种弱的意义上的“拥有”很难会导致道德主体产生道德矛盾心理。比如,当一个儒家信徒路过一个基督教社区时,基督徒们的生活方式本身所体现的差异,并不能一下子就让这个儒家信徒对自己的道德信念产生怀疑,他也可能不会一下子就识别出基督教信念的合理 性。

但是,如果我们对“拥有”采取稍强的理解,情形就比较复杂了。如果一个道德主体“理解”了,或者“接受”了,甚至是认为另外一套价值序列“是可允许的”,那么这可能会产生道德矛盾心理。当然这种矛盾心理也可能存在程度的差异。如果一个儒家信徒理解了基督教社区中的价值序列,这种理解可能是理性认知层面的,这个时候,他不一定动摇自己原初的儒家信念。就像一个宗教研究学者,对基督教的研究本身并不一定导致他去动摇自己原初的道德或者宗教信念。但是,如果这个宗教研究学者“接受”了基督教的信念,这是否意味着他已经“放弃”了自己原先的信念,例如自己原先的儒家的信念。如果我们把儒家道德信念的核心理解成德性论的,这种德性论可能是在无神论的语境下进行的,而基督教的伦理信念是在有神论而且是特定的有神论的语境下进行的,那么很显然,对新的基督教伦理信念的接受可能意味着对其原先伦理信念体系的放弃或悬置。事实上,某些宗教伦理信念的接受,就要求道德主体有意识地去批评或者抛弃自己原先的道德信念。这个时候,这个道德主体可能会经历道德矛盾心理。如果道德主体已经接受了另外一个社区中新的价值序列,而且认为它是可允许的,在理性上已经对其进行辩护的话,这个道德主体可能已经不再处于道德矛盾心理中 了。

那么一个道德主体是否可以同时拥有不止一种的道德视角?如前面讨论的道德主体对于道德价值的几种态度所示,如果道德主体只是识别或者理解另外一个价值序列的话,而这种识别或者理解可以看作为“拥有”另外一种道德视角的话,这种心理状态肯定不是黄百锐所讨论的道德矛盾心 理。

如果道德主体接受另外一种价值序列,甚至认为它应该得到允许,我认为这里需要区分道德主体先前接受的价值序列和新接受的价值序列之间的关系。如果两种价值序列是相互冲突的,那么一个人是不可能理性地接受两种相互冲突的价值序列的。类似的,在一种道德视角下,也不可能存在两种相互冲突的价值序列。如果按照这种思路,维森特和阿瑞特所持的观点是站不住脚的,即在同一个视角下,存在不止一种道德上正确的行为方式,尤其是这些方式之间是相互冲突的。如果两种价值序列是类似的,那么一个人并不需要放弃先前的价值序列。如果两种价值序列处理的是不同领域中的问题,那么它们之间也是不冲突的。道德主体也不需要进行取 舍。

真正有意思的是,当两种价值序列是相互冲突的时候,一个道德主体的心理反应如何?让我们看看黄百锐所讨论的一个案例。当一个移民美国的中国人带着自己的儿子到北京看望自己的姐姐的时候,他姐姐的女儿从他儿子处了解到美国的隐私观念后,对于自己母亲私自拆开自己的信件表示非常愤怒,而他的姐姐对此表示很难理解。她想知道,为什么她还需要女儿的同意来获知女儿最近过得如何。黄认为这个故事反应了个人自主性的概念与作为个人关系和共同命运的生活的概念之间的冲突。他的观察是,在一般的第一代移民家庭中,父母辈还植根在原来的祖国文化中,而下一代已经接受了新的文化,这些父母可能在面对孩子身上的新文化取代旧文化到底是好还是不好的问题时,出现矛盾心理。aDavid Wong,Natural Moralities:A Defense of Pluralistic Relativism,p.24.我的理解是,这些移民父母,可能看到了两种文化的差异。而当涉及道德选择时,这些父母的反应,很大程度上取决于他们对于两种价值序列的理解和认 同。

我的直觉是,如果这些移民父母真的如维森特和阿瑞特所说,可以同时持有两种不同的道德视角,那么他们应该不会产生矛盾的心理。他们之所以出现矛盾的心理,还是因为他们不确定哪种视角是对 的。

我们前面讨论了,在特定的道德情景中存在不同的道德选择时,道德选择和道德主体之间有两种不同的思考路径。第一种讨论,在这种特定的情景中,不同道德主体会如何进行选择。第二种是,同一个道德主体,是否可能持不同的道德视角。下面是第三种思考的路径:一个道德主体,持有一种道德视角,但是在这种道德视角下,在一个具体的道德情景中,存在几种不同的道德选 择。

首先,如果把道德视角理解成在特定的价值序列下思考道德情景,那么在一种道德视角下,很难出现几种不同的道德选择。以行为功利主义为例,如果判断一个道德情景的标准就是看道德选择所产生的直接效用,那么只存在唯一的最好道德选择。a如果真的出现两个选择的效用完全一样,那么可能其他的变量会参与选择,比如效率等。其次,如果把道德视角理解成某种广义的价值理论,那么在这种广义的价值理论之下,面对特定的情景,可能会出现不同的道德选择。例如在广义的功利主义视角下,如何在一个道德情景下作出选择。很明显,在这种情景下,一个道德情景中之所以可能出现不同的道德选择,纯粹是因为对这种广义的道德视角存在不同的解读可能,而与道德情景本身没有太多关系。换句话说,如果这种道德视角足够的清晰,也不会存在几种不同的道德选 择。

下面是第四种思考的路径。我们忽略道德主体,只考察道德视角。特定的道德视角下,存在特定的价值序列。不管是哪个道德主体,只要是在特定的道德视角下,就会得出特定的结论。道德主体的欲望、心理状态、对道德情景的感知等都是不相关的。道德视角完全决定了道德选择。在这种解读中,一个道德视角下也是不太可能存在几种不同的道德选择 的。

维森特和阿瑞特的观点是,在一个视角下存在不同的道德选择。通过以上分析我们会发现,如果我们对维森特和阿瑞特的“道德视角”概念进行强的解读,即在一个“道德视角”下(道德视角可理解成在一个特定的价值序列下),不可能存在不同的道德选择。但是,如果我们对维森特和阿瑞特的“道德视角”概念进行弱的解读,即这里的“道德视角”可能指的是道德主体,而一个道德主体可能会持有或者在一段时间内持有几种道德视角,那么这个道德主体可能会面临几种不同的道德选择,因而会产生道德矛盾心 理。

不过,我们会发现,如果对“道德视角”概念进行弱的理解,这实际上类似于黄百锐所持的多元相对主义对于道德矛盾心理的解读。一个道德主体,在一个道德情景中可能会发现不同的道德价值序列都是有道理的。一个道德价值序列对应一个道德视角,也就是说,一个道德主体可能会同时持有几个不同的道德视角。这种状态会对道德主体先前的道德视角产生一些影响或冲 击。

以上讨论,说明了维森特和阿瑞特的论证是不成功的。道德矛盾心理恰恰符合多元相对主义的解释,也支持了多元相对主义对于道德现象的解 读。

五、道德矛盾心理和客观多元主义

如果道德矛盾心理确实是一个多元相对主义的现象,或者是在多元相对主义视角下可以得到解释的现象,而不是视角多元主义视角下的现象,那么很显然,道德矛盾心理也不是客观多元主义理论可以解释的现象。维森特和阿瑞特所阐释的客观多元主义认为,不仅仅在一个道德视角下存在多种正确的道德选择,而且这些选择都是客观正确的。实际上,维森特和阿瑞特甚至认为,只有当客观多元主义是真的时候,道德矛盾心理现象才能成 立。

虽然前面已经论证,视角多元主义不是一个概念清晰的理论,但是讨论客观多元主义对于讨论道德矛盾心理,甚至对于讨论黄百锐的多元相对主义也是相关的。接下来我将逐步展开其中的概念关 联。

在维森特和阿瑞特所建构的概念空间下,黄百锐的多元相对主义介于道德普遍主义和道德相对主义之间。但是在传统的概念空间下,他的多元相对主义是在极端相对主义和普遍主义之 间。

极端相对主义:任何道德信念对于该道德信念的持有者来说都是合理的。

普遍主义:真的道德信念对于任何道德主体都是真的。

多元相对主义:存在一系列基本的道德价值,而这些价值不能从其他道德价值中推导出来,也不能被还原为其他道德价值。

一方面,黄百锐并不认为存在对所有道德主体都为真的道德价值序列。另外一方面,他也并不认为所有的道德信念都是合理的。关于第一点,“对所有道德主体都为真的道德价值序列”和“对所有道德主体都为真的道德价值”之间是有明显区别的。一个价值序列是由一群价值以某种等级优先性的方式呈现的,而一种价值只是单一的。可能不同的价值序列都包含和认同某种价值,但是这些价值序列包含了其他不同的价值,同时价值的排序也是不同的。比如,美国强调个人的自主性和个人权利,而传统的中国社会强调家庭、社区和个人关系;这并不意味美国社会中就没有关于家庭、社区和个人关系的价 值。

下一个困难的问题是,如何区分可以接受的和不可以接受的价值序列?黄百锐通过道德的功能和道德的人性的限制进行区分。如果一个价值序列不能有助于人际之间的合作,或者无助于人内心欲望的和谐,或者是违背人性的,那么这个价值序列是不可接受的。对于黄百锐来说,自然的道德(natural moralities),即建立在对自然人性尊重的基础上,发挥相关功能的道德,才是可接受的道 德。

不过,可接受的价值序列和客观的价值序列之间的关系如何?维森特和阿瑞特认为,客观的价值序列才是可接受的价值序列,这是为什么视角多元主义最终走向客观多元主义的原因。但是,道德矛盾心理本身和一个价值序列是否是客观的,两者之间并没有逻辑关系。当我们在阅读科幻小说或者观看科幻电影的时候,小说中所呈现的价值序列可能是客观的,也可能并不是客观的,但这并不能排除它们会让我们产生道德矛盾心 理。

维森特和阿瑞特引用休谟来辩护客观多元主义。在他们看来,排除了那些建立在宗教(非自然)之上的伦理,休谟将正确的道德的来源限定在价值的自然来源上。同时,在他们看来,休谟认为除了自然的道德规则外还存在一些人为的道德(artificial moralities),例如和迷信或激情相关的僧侣的品德或道德规则。“通常来说,宗教道德(尤其是犹太教、伊斯兰教和基督教)中存在这些人为的道德”aAgustin Vicente and Agustin Arrieta,“Moral Ambivalence,Relativism,and Pluralism”,p.218.,很明显,在这里人为的道德,尤其是宗教道德被理解成人为的道德,并不符合我们的直觉。以天主教中对于神父或者修女禁欲的要求为例,虽然这种道德要求在一定意义上违背了人的生理本性,尤其是对人性欲的压抑,但是这是否就导致这种道德要求是不可接受的(unacceptable)?首先,这种禁欲的要求并不是对这些神职人员寻求友谊或者某种精神性的关系的否定。其次,这种禁欲的要求和某些非宗教的道德也有一些类似性。当然,这种禁欲的要求可能并不是每个人都能接受的,但这并不是一个道德是可接受的(acceptable)标准。换句话说,普遍性并不是一个道德是否可接受的标 准。

我在这里的观点是,维森特和阿瑞特所理解的“客观的道德”并不是可接受的道德的标准,非客观的道德也是可接受的。同样的,并不是“客观的道德”才会产生道德矛盾心理。当我们面对例如宗教的道德,甚至是比较极端的神职人员所追求的道德的时候,我们也会产生道德矛盾心 理。

六、道德矛盾心理的相对主义澄清

通过以上讨论,我论证了道德矛盾心理并不支持维森特和阿瑞特所理解的视角多元主义,更不支持他们所理解的客观多元主义。道德矛盾心理支持黄百锐的多元相对主义,即一个道德主体在面对不同的道德价值序列时,可以理解另外一种道德价值序列,甚至会对其原先接受的道德价值序列产生动摇或者怀 疑。

当然,我们仍然需要回答这样的问题,即道德矛盾心理的来源到底是什么?一个道德主体面对任何和他所接受的道德价值序列不同的道德价值序列时,是不是都会产生道德矛盾心 理?

我们可以区分不同层次的道德价值序列:自然的道德价值序列、可接受的道德价值序列、任何道德价值序列。对黄百锐来说,对于道德有两个限定:道德的功能和人的自然本性。在这里,自然的道德价值序列是他所理解的符合人的自然本性的价值序列。当然,我们先悬置是否只有符合人的自然本性的价值序列才可以发挥他所揭示的道德的双重功能。而可接受的道德价值序列,并不一定符合人的自然本性,例如宗教神职人员的道德。最广义的道德价值序列,是指任何一种道德价值序列,可能既不尊重人的自然本性,也不具有道德的双重功 能。

那么接下来的问题就是,道德矛盾心理是否只发生在自然的价值序列之间,还是也可以发生在可接受的道德价值序列之间,甚至是任何道德价值序列之 间?

首先,如前所述,如果我们把一些宗教的道德看作非自然的价值序列,这并不能改变宗教的道德可以让人们产生道德矛盾心理的事实。很多原本持非宗教道德的人,或者持某种宗教道德的人,最后接受了宗教道德,或者接受了另外一种宗教道德。这种转变本身就是对道德矛盾心理的支持或证 明。

其次,如果我们把非自然的价值序列看作可接受的道德价值序列这一范畴的一部分,是不是只有在可接受的道德价值序列之间才会产生道德矛盾心理?这里的“可接受”的道德价值序列是一个规范性的概念。它的定义来自道德的两个功能:协助人际交往、协助个体自身欲望等的融合。当然,这里的“可接受”是一个狭义的概念。任何在人类历史上存在过的,还有那些得以保留的,甚至是未来出现的道德或者价值序列,也可以被看作“可接受”的,那么这里的“可接受”就是一个更宽泛的概念。我们的直觉是,可能道德矛盾心理更多发生在“可接受”的或者具有道德的两种功能的道德或者价值序列之 间。

当然,以上判断是一个经验性的论断,肯定会面临反例。比如,一个道德主体可能会被纳粹的道德价值序列所吸引,可能会产生道德矛盾心理,甚至最终全盘接受了纳粹的道德价值序列。类似的,很多年轻人,在面对特定的宗教伦理的时候,可能会产生道德矛盾心理,进而接受该宗教的伦理,甚至成为神职人 员。

当然,有人可能会指出,纳粹的道德或者某种宗教的道德,不可能被所有人或者大多数人接受。不过,我们这里并不是把接受某种道德的人的数量看作一个道德是否是可接受的标准。一个道德或者价值序列是否被大家接受,除了道德的功能以外,除了是否尊重人的自然本性以外,还有很多其他的因素,诸如自然环境、政治结构、技术水平,等等。人类学家所讨论的传统社会中爱斯基摩人的很多行为,例如把年迈老人、女婴放在外边冻死,这些更多是和他们生活的自然环境有关系。而在中国传统社会中,尤其是在农村,对于抛弃女婴的很多行为,也可以提供类似的解 释。

不过,黄百锐的观点似乎是,只有在自然的道德之间才能产生道德矛盾心理。如我前面所述,对于某一个特定的道德主体来说,自然的道德并不是产生道德矛盾心理的必要条件。a这里并不是全篇否定黄百锐的“自然的道德”的道德相对主义理论。只是否定自然的道德是道德矛盾心理的必要条件这一观点。

那么自然的道德是不是产生道德矛盾心理的充分条件?如果我们把中国传统社会的儒家道德看作一种自然的道德,把美国社会的以个人权利为核心的道德也看作一种自然的道德,一个儒者来到美国社会是不是就会产生道德矛盾心理?这个儒者是否会产生道德矛盾心理,要取决于其他很多元素。比如他对于儒家信念中很多价值的理解,以及他是否将这种价值和特定的生活方式捆绑在一起。如果是,在美国的生活方式很明显和中国的生活方式不同,那么他可能认为美国社会的价值很难对他具有吸引力。很简单的例子是,如果一个人认为家庭生活极重要,尤其是和成年的孩子生活在一起极重要,那么他很难对美国强调个人自由的道德价值序列产生兴趣,即使美国社会也强调家庭关 爱。

当然,如果我们把这里的命题进行比较弱的解读,即自然的道德更容易产生道德矛盾心理。我认为这个命题是成立的。自然的道德之间分享更多类似的价值,虽然他们在价值之间的排序是不一样的。而这种类似的价值,容易让持不同价值序列的道德主体产生道德矛盾心理,因为这些不同的价值序列中分享了类似的价值,只是这些价值的排序不 同。

七、结 论

道德矛盾心理是一个非常有意思的道德现象。黄百锐通过道德矛盾心理来论证自己的多元相对主义,而维森特和阿瑞特论证道德矛盾心理支持的是视角多元主义,甚至是客观多元主义。本文通过分析相对主义、普遍主义、客观主义、多元主义等概念的差异,以及道德主体对于道德价值的不同认知态度,论证了道德矛盾心理并不能支持视角多元主义,更不能支持客观多元主义。同时本文也论证了自然的道德并不是道德矛盾心理产生的必要条件,甚至可能并不是充分条件。但是,自然的道德更容易产生道德矛盾心 理。