“非虚构小说”不应这样写

□李兆忠

“老夫聊发少年狂”。三年前,王蒙于耄耋之年,以“意识流”兼“魔幻”的手法,创作了一篇“非虚构小说”——《女神》(《人民文学》2016 年第11 期并收入小说集《女神》,四川文艺出版社2017年版);前辈文化人、久被埋没的文学天才陈布文,是小说的人物原型。

小说一上来,时空翻转,玄机暗藏:1996年的盛夏初秋,“我”出访欧洲,在风景如画的瑞士日内瓦湖边,睡意朦胧中与一位风度优雅、似曾相识的东方女性神秘邂逅,电光火石,激引出三十九年前的往事—— 一封神奇的来信,一通爽朗的电话……

《女神》“魔幻”手法的背后,有这样的因果链:日内瓦成为故事的起讫点,是因为周恩来总理曾在那里开过会——周是陈布文儿子张郞郞的救命恩人,而陈又做过周的机要秘书;弥留之际,陈对家人表示:“我的一生过得很好。我没有不好。只是想去一趟日内瓦,看看周恩来当年开会的地方。”——这暗示:陈布文去世后,灵魂飞向神往已久的日内瓦,转世再生。果然,十年之后,冥冥之中,王蒙在那里与她相遇。

《女神》时髦的“穿越”手法,让人再次领略文坛宿耆王蒙虽老犹健、勇于创新、“成长到死”(毕淑敏语)的艺术姿态。然而,作为一个对陈布文稍有了解的人,读这部小说感到的诧异,竟不知从何说起。别的暂且不论,首先,笔者完全不明白,王蒙为什么要将这篇颇具魔幻色彩的作品归为“非虚构小说”甚至“报告文学”?事实上,小说中涉及陈布文的描写,除了她的三两篇作品、三两封她的书信,加上从张郞郞(陈布文之子)《大雅宝旧事》挪用的现成素材,几乎都是出自王蒙的虚构。比如,第十二节写陈布文照顾完孩子就寝,自己尚不能入睡时,就会背诵郭沫若的《女神》:“姐妹们,新造的葡萄酒浆/不能盛在那旧了的皮囊”,“为容受你们的新热、新光/我要去创造个新的太阳”。然而,现实中的陈布文,最不喜欢的文人之一,就是郭沫若;在她看来,郭无论为人还是为文,均不足观。比如,同是第十二节,写陈布文苦中求乐的“快乐哲学”,表现在书法上,就是不厌其烦地为前来索字者挥毫“我快乐”“其乐无穷”“我快乐”“我是快乐的”“当然,我非常快乐”“快乐无它”等条幅、横幅和斗方。然而,现实中的陈布文,从来不写这种内容的书法;她喜欢写的,是鲁迅的诗句,如“岂有豪情似旧时,花开花落两由之”,“曾惊秋肃临天下,敢遣春温上笔端”,“心事浩茫连广宇,于无声处听惊雷”等,还有一些古人格言,如“无欲则刚,有容乃大”等。

又比如陈布文之死,为突出“让我自由自在地凋谢吧”这一乐观的“死亡美学”,作者不惜浓墨重彩,描写她逝世前一个月,在一个大雪纷飞的下午,独自一人登临景山饱览美景的人生告别仪式,写她“身轻如燕,步健如飞”,“飞快地爬上每一个亭子”,“没太费力到达了景山的奇峰”,“看得五体投地,想好好地哭一场”——那是1985年11月,现实中的布文先生,此时已卧床数月,奄奄一息。知情者明白,陈布文的离世,并非出于对“自由凋谢”的浪漫选择,而是另有隐秘的悲剧性的原因。

……

如果说,以上事实与虚构的错位尚有强辩的理由(如“源于生活,高于生活”之类),以下发生的事情,则无法解释:小说第八节写陈布文对京剧的迷恋、精湛的造诣及其由此而产生的心理纠葛等,引述了陈布文的大段日记,其中这样写道:——

我很满意,我生活在溪河河畔,我逃亡到太湖湿地近边,我找到了革命家艺术家设计家丈夫,我去到革命圣地延安,我去到东北解放区,张家口、哈尔滨、沈阳。天翻地覆的血战中我没有旁观,我来到北京革命的领导核心机关,我写作,我机要,我更能年纪轻轻的回到自家,快快乐乐地回到平凡。人之一生,谁能这样完整俱全?什么时候都是我行我素,实现着自己的而不是他人的心愿!

笔者发现,这些日记与陈布文一贯的文风和思想基调不统一,倒是更像作者的手笔,于是带着疑问,向张郞郞请教。张郞郞的回复很确定:这不是母亲的文字。笔者无言,继而感到几分悚然。呜呼,竟连陈布文的日记都可以虚构!是可虚构,孰不可虚构?

笔者确实无法理解:身为文坛泰斗级人物,聪明过人的王蒙,何以会有如此的失误?想破了脑壳子,答案只有一个:他的自我感觉实在太好了,好到可以不顾“虚构”与“非虚构”的差异,好到可以随心所欲、忘乎所以的程度。

不得不承认,若是依照严格意义上的“非虚构小说”艺术规范,《女神》就像是一场热闹的“无米之炊”,靠的是东拉西扯、腾挪跳跃、“王顾左右而言他”的“侃家”绝活。因为原材料太少,就必须掺进许多似是而非的替代品,添加很多作料,借助新奇的道具与技法,否则炊宴就难以进行。《女神》共十七节,前两节与后两节的描写,都是节外生枝、海阔天空的“意识流”,与陈布文没有一丁点关系。

《女神》是王蒙向陈布文致敬之作。作者在第十七节也真情表白:“写布文老师,这是我五十九年前的一个约定,这个立项已经太久太久。”然而,从1957年夏收到那封神奇来信,到1985年冬陈布文去世,其间有十余年时间,王蒙与陈布文同住一个城市,他有的是机会,可以各种方式,去接近自己心仪的“女神”,如果他愿意的话。遗憾的是,王蒙并没有这样做——正是这种近在咫尺、长达十余年的隔绝,使王蒙耄耋之年信誓旦旦的表白显得轻浮、夸张甚至造作。人们不禁会问:此时王蒙写《女神》,究竟是因灵魂受到感动而不得不写的艺术宿命,还是拍案惊奇“快乐写作”的惯性使然?有识之士当能明察。其实,王蒙的自述已给出答案:“难写,因为知之太少,必须写,因为刻骨铭心,还因为我深感她的与众不同,超凡脱俗。写这样的小说是对我自身的严重挑战。小说里还有一个人物就是俺个人,就叫王蒙,哪里还能找得着这样的高龄少年的书写来情绪?”(《怀念与夙愿》,《女神》第159页,四川文艺出版社,2017)

于是,王蒙以自己特有的方式,想当然地将陈布文演绎成一个刀枪不入、不可理喻的“超级神女”。她十全十美,无所不能,具有调和万物、逢凶化吉的特殊功能:她以非党员的身份成为周恩来的机要秘书(注意,是机要秘书);她能把土得掉渣的陕北民歌与梅兰芳的《霸王别姬》唱得一样好;她喜欢做琐碎的家务,缝衣服,洗尿布,擦玻璃,就像她喜欢曹雪芹、鲁迅、莎士比亚、莱蒙托夫的作品一样;“文革”中,她厉声喝退气势汹汹的造反派,将丈夫张仃从江青的魔爪下成功救出……所有这一切,与现实中的陈布文相去甚远。陈布文真实的身影,淹没在王蒙式的“快乐写作”与想象虚构中。

设身处地想一想,像王蒙那样才华横溢、天马行空的作家,到了这样的高龄,实在不必再去蹚“非虚构写作”的浑水,因为这需要做很多功课,需要收集大量文献资料(尤其第一手资料),需要对纷繁复杂的“事实”作细致认真的考辨。这些条件,都不是此时的王蒙所具备的。《女神》写作依据的一手资料本来少得可怜,而且,即使这些少得可怜的一手资料,也没有受到重视。其中一封家书,是陈布文1956年5月写给侄子陈宗烈的,竟被误为1985年5月!这个匪夷所思的误判,使王蒙随后对陈布文书法风格变化洋洋洒洒的发挥,变成自说自话的妄语,也使王蒙失去一次深入了解陈布文的机会。此信不长,原文抄录如下——

烈烈:

我无法把要说的话全写在纸上。

我希望你能感到我与我全家对你始终如一的亲切的关怀。

去年冬与今年春,我曾一再打听轰轰的地址,我想能给远离故乡的少年人一点帮助,哪怕只是精神上的也好,但是未蒙答复。

无论如何要健康地活着,努力学习,不要被回忆所窒息。

作一个真正刚强的人,是不容易得很,但也是可能的。你年纪青,希望你能像春天一样——她从不把泥泞苦寒的过去(冬)留在自己美丽的土地上,而却使处处开遍了鲜花。

匆匆,语不从心。祝

健康,进步!

布文 五月十日

细读此信,不难体察其中的沉痛况味。关于这封信,年届九十的陈宗烈先生(即信中的“烈烈”)这样回答笔者的咨询:“这信是我姑姑于1956年初夏写的,当时我正在北京电影学院学习。众所周知,当年在文艺界批判胡风,很快便升级为全国性的‘肃反运动’,我作为新影厂保送就读的学员,由于父亲陈长冕(陈布文哥哥)在抗日战争中曾当过‘国军上校’,我便被列为‘重点审查对象’(其实这个家庭历史问题,我于1951年到北影厂参加工作时,已主动向组织交待清楚并作了结论)。那时,我的思想很纠结,想不通。姑姑陈布文对我的遭遇十分关注,信中每字每句,都是深切的关怀、教诲与鼓舞。当年六月,我毕业了,种种原因,使我决意远赴西藏,投入民主改革……”(史料补充:陈长冕,陈宗烈生父,陈布文胞兄,小学教员。1937年日寇入侵沪宁时,投笔从戎,加入“国军”,随军转战南方各地,因作战勇敢,战功卓著,擢升上校官衔。抗战胜利后,解甲归田。新中国成立后,在无锡一家火柴厂当会计。1951年全国“镇反”运动中被捕,并判处有期徒刑十年,押解青海诺木洪农场劳改。)

笔者依然百思不解:才高学深的王蒙何以会将写信时间1956年误为1985年?那可是整整二十九年的误差,代表两个不同的时代。笔者甚至开始怀疑,王蒙是否读过这封信?——然而,王蒙确实读过这封信,否则不会有云淡风轻的两句评点(如陈布文在该用“地”的地方仍用“的”,“年轻”写为“年青”)。既然如此,为何还会发生如此的误读?思忖再三,回答只能是,王蒙没有在意信中到底写了什么,他感兴趣的,是陈布文的书法,而不是书法所传达的内容。其实,依王蒙的学识与人生经历,只要稍微用点心读信,失误就可以避免。唉!

问题的深刻性在于,对于上述种种失误,作者本人浑然不觉。在《女神》的写作后记中,王蒙一上来就抒发宝刀不老的得意之情:“写起小说来兴致勃勃,忆起往事来心潮涌涌,追起老底来有还下陈年老账的解脱和安慰,抒起情来好像年轻了六十岁,较真起来像查账本,幻想起来像梦像神仙,终于写了念念不忘的陈姐……”然后这样自我夸赞:“这样的小说的要劲是在于非虚构得在在动心,虚构得明白真挚,牵挂得难舍难分,思忖得不露痕迹,没有小说的篡劲编劲,更没有纪实的报章气。唯愿结实得天马行空,自由得老老实实,轻盈得泰山磐石,板上钉钉,肋上插刀。”(《怀念与夙愿》,《女神》第159页,四川文艺出版社,2017)——在这种忘乎所以、近乎梦呓的状态下进行所谓“非虚构小说”的创作,陈布文被传奇化、神幻化乃至王蒙化,也就毫不奇怪了。

行文至此,笔者已没有兴趣继续解读《女神》,只是为陈布文感到些许悲哀。倏忽间,我记起陈布文于“文革”后期,写给丈夫张仃的家书中的一段文字——

一只天鹅,掉入泥沼之中,长久的,长久的,为癞蛤蟆,蚂蝗,小水蛇,孑孓以及各式各种害虫毒物包围,抓咬叮啃之后,还活着,那么,即使伤痛太大,飞不起来,也不至于自己便以为也是一只癞蛤蟆或一条蚂蝗吧,也不会与癞蛤蟆或蚂蝗谈心交友吧,虽然,既然癞蛤蟆与蚂蝗也是地上生的,不必特别判明其好坏,至少,是不一类吧!——那,或者,全长一样的人脸与变了调的嗓门呢?那么,亲爱的,就凭一双真正的艺术家的眼睛(不必有旁的眼睛。)也可以看清那精神面貌上的丑恶吧,即便美得像一只白蝴蝶,也决不与天鹅属同一类生物吧!

要知道,圣人诸贤们,都可以做奴隶,但绝不做奴才的兄弟或朋友,奴隶不是奴才……(1972年10月25日)

——孤迥不群,洁身自好,终生崇拜鲁迅并视其为自己精神导师的陈布文,假如在天之灵得知自己被“美化”成这般模样,会作何想?

2019年12月12日

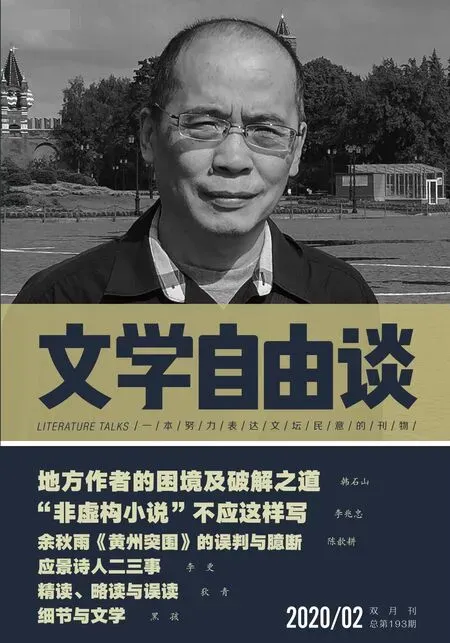

封面作者自述

身为50后一代,先天不足,后天失调,1978春考入华东师大中文系,始睁眼看世界,方知人文科学为何物。此知识教养之缺憾,伴随终身,成为艺术批评自由表达潜在障碍。所幸良知未泯,灵性略存,使暗夜行路有所依凭,其中悟得两点:一曰慢,二曰真。慢者,以滴水穿石的功夫耐心,补自己之无学也;真者,以勇敢无畏的求真探索,发自己之本心也。余三十年治学写作心得,唯此二字耳。

——读温奉桥新著《王蒙文艺思想论稿》