灌水对强筋小麦籽粒产量及营养品质的影响

禹静涛,赵 晨,双 丽,范李剑,宋占兴,杨 思,张晓琪,夏 清,高志强,杨珍平

(山西农业大学农学院,山西太谷 030801)

小麦是我国第二大粮食作物,在保障我国粮食安全中发挥着重要作用。山西省位于黄土高原东缘,属大陆性半干旱气候,降水量少限制了全省小麦生产[1]。晋中地区是山西省小麦生产区之一,属于北方晚熟冬麦区,该区全年平均降雨量约458 mm,降雨不足,小麦生长期间需多次灌溉。随着水资源日渐短缺[2],合理、节水灌溉以实现水资源可持续利用已迫在眉睫。在小麦生长、发育及产量、品质形成过程中,水分通过参与小麦的生理、生化反应,对植株内干物质积累和运转起调节作用,进而影响产量与品质形成[3-4]。关于灌水对小麦生长发育的影响已有大量报道[5-7],多数研究认为,灌水会影响籽粒淀粉合成关键酶活性[8];灌水增加可提高小麦光合作用[9];初期灌水有利于干物质积累[10]。但这些研究多数集中于灌水对作物光合、生理和干物质累积转运的影响,而关于灌水时期对冬小麦产量及营养品质效应的研究较少。有研究表明,全生育期不灌水可以提高小麦的水分利用率,使根系加深、干物质积累增多,获得较高产量[11-12],并提高小麦品质[13];另有研究发现,适当提高灌水量可提高小麦产量[14],而提高过多时,籽粒分配的光合产物降低,产量显著降低,小麦品质也有所降低[13]。因此,灌水过多过少均不利于小麦产量及品质形成,只有合理灌溉,才可获得高产优质小麦[15]。通过采取合理的灌水措施,最大限度地发挥高产优质品种的产量与品质潜力,获得产量与品质效益的统一,已然成为国内外学者关注的焦点。本研究拟针对晋中麦区强筋小麦,设置不同灌水处理,探讨灌水时期及灌水次数对该区强筋冬小麦产量及品质的影响,旨在为提高晋中麦区小麦生产效益及发展节水灌溉提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

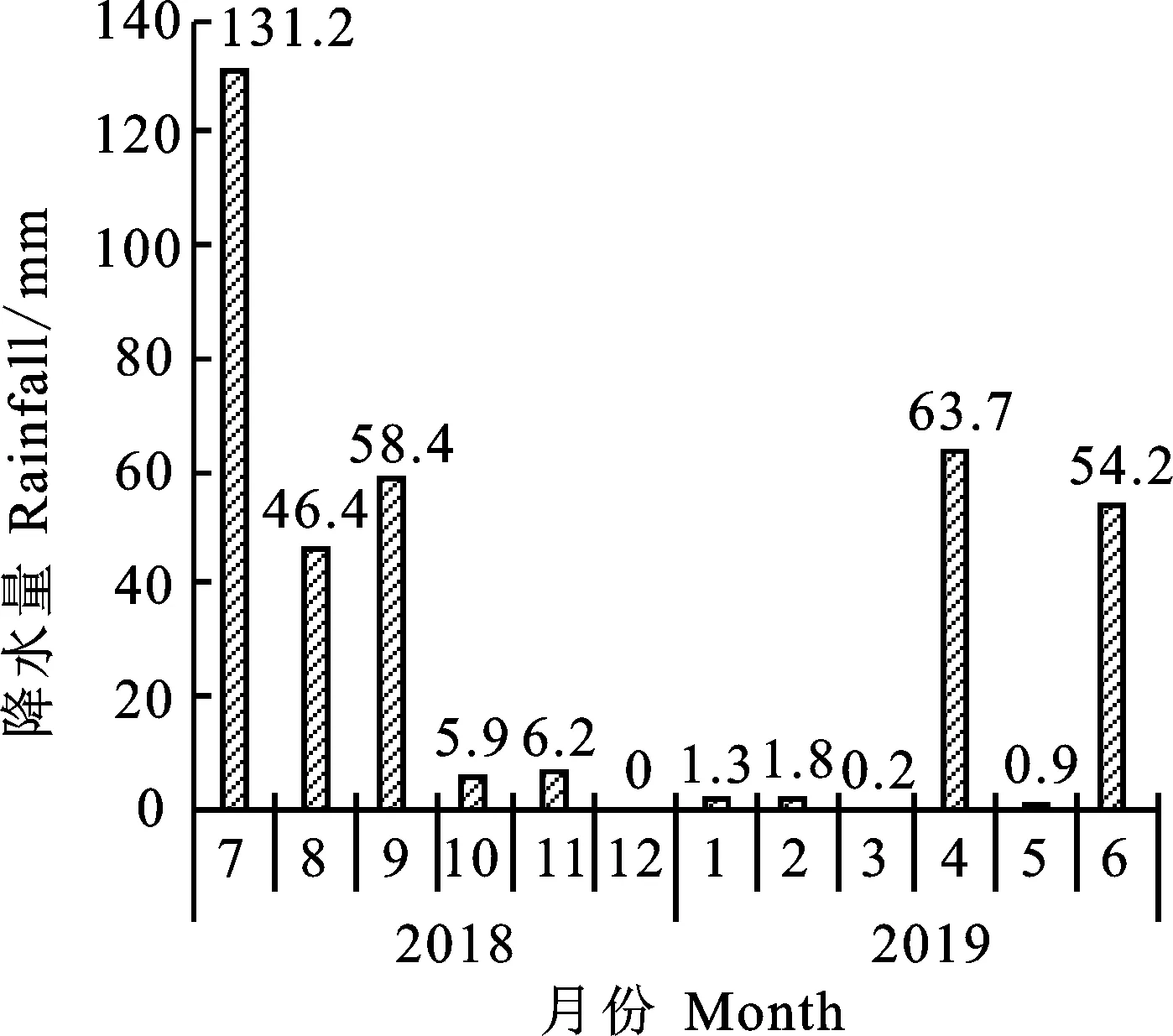

试验于2018年9月-2019年6月在山西省晋中市太谷县申奉村试验田(112°28′~113°01′E,37°12′~37°32′N)进行。试验点海拔760~900 m,属暖温带大陆性气候,年均降水量450 mm,四季分明,平均气温为10 ℃,年平均无霜期160~190 d。试验田为平川水地,一年种植一茬,土壤类型为石灰性褐土,土质中壤土。0~20 cm土层土壤含有机质19.51 g·kg-1,全氮1.38 g·kg-1,碱解氮49.24 mg·kg-1,速效磷5.21 mg·kg-1,速效钾89.54 mg·kg-1,pH 8.12。该区年均降水量约60%集中在7-9月(麦后休闲期),极易造成秋、冬、春三季(头年10月-翌年3月)连旱。本试验期间的降雨状况如图1。

图1 2018 -2019年小麦全生育期降雨量

1.2 供试材料

供试小麦品种为CA0547(冬性,强筋),由中国农业科学院作物科学研究所育成。

1.3 试验设计

试验采用单因素随机区组设计,设置8个灌水处理[越冬期灌1水(W1),拔节期灌1水(W2),孕穗期灌1水(W3),越冬期和拔节期各灌1水(W12),越冬期和孕穗期各灌1水(W13),拔节期和孕穗期各灌1水(W23),越冬期、拔节期和孕穗期各灌1水(W123),全生育期不灌水处理(CK)]。重复3次,共计24个小区,小区面积为88 m2(8 m×11 m),各小区间设1 m宽隔离区,以防水分侧渗。灌水量用水表控制,每次灌水600 m3·hm-2。

2018年9月23日采用施肥播种一体机播种小麦,行距20 cm,播种量225 kg·hm-2,氮磷钾复合肥600 kg·hm-2(N∶P2O5∶K2O= 18∶18∶18,由山东康田化肥有限公司提供)。其他田间管理措施同当地大田。2019年6月22日收获。

1.4 测定项目与方法

小麦收获时,每个小区收割1 m 3行,做好标记后将其带回实验室,晾干,调查有效穗数、穗粒数、千粒重、总粒重,计算产量。

蛋白质及其组分含量测定:取籽粒样品0.5 g于研钵中,依次用蒸馏水、10%NaCl溶液、70%乙醇和0.2%NaOH振荡法连续提取清蛋白、球蛋白、醇溶蛋白和谷蛋白;采用靛酚蓝比色法测定含氮量[16],含氮量乘5.7为蛋白质含量。

淀粉含量采用蒽酮比色法测定[17]。

1.5 统计分析

采用 Excel 2010 软件进行数据处理、作图,运用SAS 8.1软件进行ANOVA分析,多重比较采用Duncan新复极差法。

2 结果与分析

2.1 灌水处理对小麦产量及构成因子的影响

由表1可知,所有灌水处理的籽粒产量均显著高于不灌水CK,且随着灌水次数增加,籽粒产量呈升高趋势。其中,灌1水处理的产量较CK提高35.57%~54.14%,处理间差异不显著,其中W1和W2处理的增产幅度较大;灌2水处理产量较CK提高58.68%~63.64%,处理间差异不显著,以W13和W23处理略高,但与灌1水处理相比,增产效应降低;灌3水处理产量较CK提高85.20%,且显著高于其他处理(P<0.05),增产效应介于灌1水和2水处理之间。

表1 不同灌水处理对小麦产量及其构成因素的影响

分析产量构成因素发现,与CK相比,所有灌水处理均不同程度增加了有效穗数、穗粒数和千粒重;其中,灌1水处理中,W1处理的有效成穗数更高,W2处理的穗粒数更高,W3处理的千粒重更高,说明越冬水有利于促进冬前壮苗,提高茎蘖成穗率,拔节水有利于促进小花分化,提高穗粒数,孕穗水有利于提高千粒重。灌2水处理中,随灌水时期后移,有效穗数明显下降,以W23处理的有效穗数最低;穗粒数先降后略升,以缺拔节水的W13处理最低;千粒重则先急增后略降,以缺孕穗水的W12处理最低。3水处理W123的有效穗数和穗粒数是所有处理中最高的,但千粒重低于其余浇孕穗水处理(W3、W13、W23)。所有浇孕穗水处理中,随灌水次数增加,千粒重呈降低趋势。综合产量及各产量指标的变异系数,发现影响晋中麦区小麦高产的关键因素是有效穗数,其次是穗粒数,最后是千粒重。因此,灌溉1水的时期依重要性依次是越冬水、拔节水、孕穗水。考虑到晋中麦区灌浆时间长,利于粒重增加,而粒数在晋中麦区又是个相对变化较小的产量结构指标,因此灌溉2水的时期依重要性依次是越冬水、孕穗水、拔节水。以灌3水处理产量最高,产量结构最优。

2.2 灌水处理对小麦籽粒蛋白质及其组分含量的影响

由表2看出,灌水处理对小麦籽粒总蛋白、清蛋白、醇溶蛋白、谷蛋白和球蛋白含量有显著影响,谷/醇比在不同处理之间差异均不显著。灌水对谷蛋白、醇溶蛋白及总蛋白含量的影响(变异系数6.86%~7.60%)大于对清蛋白和球蛋白含量的影响(变异系数3.58%~ 4.10%)。除W1处理的总蛋白、清蛋白、醇溶蛋白、谷蛋白含量与CK差异不显著外,其余处理的上述指标均较CK不同程度降低,推测灌1水时,灌水时期延迟不利于强筋小麦籽粒总蛋白及其蛋白组分的积累,增加灌水次数则因为淀粉含量的增加幅度大于蛋白质含量的增幅。1水处理中,籽粒总蛋白、清蛋白、醇溶蛋白含量在处理间表现相同,即W1>CK>W3>W2,谷蛋白则表现为CK>W1>W3>W2,说明越冬期灌水有利提高籽粒总蛋白、清蛋白、醇溶蛋白含量;随灌水时期的延迟,籽粒总蛋白、清蛋白、醇溶蛋白含量均呈先降低后升高的趋势,说明拔节期灌水对强筋小麦籽粒蛋白积累不利。研究表明,清蛋白和球蛋白属于可溶性蛋白,其含量增加有利于提高细胞保水能力,对植物抗旱起到一定作用;醇溶蛋白和谷蛋白属于贮藏蛋白,决定面团的粘性和弹性[18]。因此,就晋中强中筋麦区而言,越冬期灌水既能提高强筋小麦的抗旱性,又能保证其籽粒的强中筋品质。2水处理中,籽粒总蛋白和谷蛋白含量在处理间表现为CK > W12> W13> W23;清蛋白和醇溶蛋白含量表现为CK > W13> W12> W23;说明缺少越冬水不利强筋小麦抗旱及籽粒蛋白积累。3水处理W123的总蛋白及蛋白组分含量略高于W23处理。

表2 不同灌水处理对强筋小麦蛋白质及其组分含量的影响

灌水较CK不同程度提高了籽粒蛋白质产量;同一灌水量下,随灌水时期延迟,蛋白质产量降低;1水处理中,以灌拔节水降低较大;2水处理中,以灌拔节水+孕穗水降低较大;灌水次数增加到3水,蛋白质产量回升。所有处理中,以W123处理的蛋白质产量最高,其次为W1以及含W1的2水处理。

2.3 灌水处理对籽粒淀粉含量的影响

由图2可知,随着灌水次数的增加,小麦籽粒淀粉含量总体呈上升趋势。与CK相比,灌水处理均提高了小麦淀粉含量,提高范围为9.47%~46.62%。说明灌水有利于提高强筋小麦籽粒淀粉含量。以W23处理籽粒淀粉含量最高,W123处理次之;灌水次数相同时,灌水时期对强筋小麦籽粒淀粉含量的影响不显著。

图柱上不同小写字母表示在0.05水平上差异显著。

2.4 产量与总蛋白及其组分含量、淀粉含量之间的相关性

经对不同处理下强筋小麦籽粒产量与总蛋白、蛋白组分及淀粉含量的相关分析(表3),产量与淀粉含量呈极显著正相关,而与籽粒总蛋白及其组分含量呈不显著负相关;淀粉含量与籽粒总蛋白及其组分含量亦呈负相关,其中,与清蛋白含量的相关性达到显著水平;总蛋白含量与各蛋白组分含量间均正相关,且与清蛋白醇溶蛋白和谷蛋白含量呈极显著正相关关系;各蛋白组分含量间均呈正相关关系,其中,清蛋白含量与另三种蛋白含量呈显著或极显著正相关,醇溶蛋白含量与球蛋白和谷蛋白含量亦呈显著正相关。

表3 强筋小麦籽粒产量、籽粒总蛋白、蛋白组分、淀粉含量的相关系数

2.5 灌水处理、籽粒产量、蛋白质产量、总蛋白和淀粉含量的聚类分析

为寻求最合理的灌水时期及次数,以籽粒产量、蛋白质产量、总蛋白和淀粉含量为指标对8个灌水处理进行聚类,结果(图3)表明,在欧式距离9.80处,8个处理被划分为灌水处理和不灌水处理(CK)两类;在欧式距离7.46处,灌水处理进一步被划分为灌1水处理和灌2~3水处理两类;在1水处理中,W1处理明显区别于W2处理和W3处理;在2~3水处理中,所有含越冬水处理明显区别于W23处理而聚为一类。因此,对于晋中麦区强筋小麦生产来说,要获得产量与品质的均衡发展,应重点考虑越冬水,其次为孕穗水。

图中数字为分段距离 Values in the figure are segmented distances

3 讨 论

晋中麦区是传统小麦种植区之一。近年来,虽然小麦单产逐年增加,但由于种植小麦效益比较低,小麦生产面临着播种面积不断减少、投入成本不断增加、水资源大量使用等问题[19],影响着该区小麦稳定健康发展。研究表明,灌水过多过少均对小麦产量及品质不利[15]。因此,在国家提倡“一控两减三基本”的政策背景下,通过合理控制灌水次数,选择合适灌溉时期来提高产量,保证品质,降低生产成本,同时解决水资源浪费问题,最终实现小麦生产提质增效是当前研究的核心。

王永华等[20]研究表明,与全生育期不灌水处理比较,增加春季灌水次数(拔节水、开花水)显著提高冬小麦成穗数,降低千粒重,而穗粒数先升后降。本试验结果则表明,无论全生育期灌水1次、2次或3次,均不同程度提高了成穗数、穗粒数和千粒重,但灌水时期(越冬水、拔节水、孕穗水)及其组合明显影响产量三要素的提高幅度。研究指出,增加灌水次数有利于籽粒产量提高,但灌水次数过多,会降低增产效应[21]。本试验结果表明,随灌水次数增加,小麦产量随之增加,越冬期、拔节期和孕穗期灌3水(W123)处理籽粒产量最高,但增产效应逐渐降低,这与前人研究结果一致,同时本研究还表明,灌水时期不同,增产效应也不同。有研究表明,随着灌水次数增加,小麦籽粒蛋白质含量显著降低[22],灌水次数与籽粒蛋白质含量呈负相关[23]。本研究结果与前人结论基本一致,除越冬期灌1水对小麦籽粒蛋白及其组分含量有所提高外,随灌水次数增加,小麦籽粒蛋白质含量显著降低,而蛋白质产量先增加后降低再回升。研究认为,灌水次数增加有利于增强氮素代谢,增加蛋白质合成,而氮素代谢又带动碳代谢加强,使碳水化合物增加[24],对蛋白质含量产生稀释效应,表现为蛋白质含量降低。针对灌越冬水提高品质的结果,后续研究将进一步探讨越冬水(以及拔节水、孕穗水)的灌溉量阈值及其对小麦品质的影响。另有研究认为,淀粉合成酶活性以全生育期不灌水处理最低,随灌水次数增加,淀粉合成酶活性增加[25-26]。本研究结果表明,全生育期不灌水处理的淀粉含量明显低于其他处理,随着灌水次数增加,淀粉含量显著增加,这与前人研究基本一致,但淀粉含量在灌2水和灌3水间无显著差异,说明灌2水已基本满足籽粒淀粉合成代谢需求。此外,本研究还表明,灌水次数对谷/醇比基本无影响,即不影响两种贮藏蛋白的分配比例。

有研究表明,冬小麦籽粒产量不仅与灌水次数有关,灌水时期影响亦很大[27];籽粒产量以分蘖-拔节期灌水处理在灌水量相同时最高,随后开始下降[28]。本试验研究与其基本一致,随灌水时期后移,籽粒产量下降。研究认为,晋中麦区小麦高产的关键因素是穗数,其次是穗粒数,最后是千粒重。而小麦生育时期分为小麦播种出苗至越冬阶段(以形成穗数为中心),返青、拔节至孕穗阶段(以形成粒数为中心),开花至灌浆成熟阶段(以形成粒重为中心)[29],因此,灌溉1水的时期依重要性依次是越冬水、拔节水、孕穗水。本研究中,灌2水处理下,以越冬期和拔节期灌水处理的小麦有效穗数和穗粒数最高,而小麦千粒重和产量以越冬期和孕穗期灌水最佳,可能的原因是越冬水保证了冬前大蘖成穗率,从而保证了足够的成穗数,孕穗期是小麦需水临界期,为获得较高粒重创造了条件,而穗粒数在晋中麦区是个相对变化较小的产量结构指标,所以灌越冬水和孕穗水可以获得较高产量。干旱胁迫或过量灌水都不利于小麦籽粒蛋白质积累[30-31]。王小燕和于振文[32]研究表明,全生育期不灌水和拔节期灌水有利于蛋白含量的积累。本试验结果与其有所差异,结果表明,越冬期灌水利于籽粒蛋白及各蛋白组分积累,而拔节期灌水降低清蛋白和醇溶蛋白含量,孕穗期灌水未使籽粒蛋白及各蛋白组分含量(醇溶蛋白除外)明显下降;灌2水时,越冬期和孕穗期灌水使蛋白组分含量降低较少,而拔节期和孕穗期灌水使蛋白组分含量降低最多。可能的原因是在2019年4月有一定降雨的基础上(图1)继续灌拔节水,稀释了植株蛋白积累,造成向籽粒转运的蛋白减少。本试验还表明,灌水时期对淀粉含量无显著影响,但蛋白质产量随灌水时期后移显著降低,灌2水时,以越冬和孕穗期灌水产量最高。相关分析结果表明,籽粒与产量淀粉含量极显著正相关,但籽粒总蛋白含量与籽粒产量及淀粉含量负相关;总蛋白含量与除球蛋白外的其他三种蛋白组分均极显著正相关。醇溶蛋白含量在越冬期灌水处理最高,其次是越冬期和孕穗期灌2水处理较高,可考虑通过调节醇溶蛋白含量来提高总蛋白含量。另外,清蛋白、球蛋白、醇溶蛋白和谷蛋白含量总和明显小于总蛋白质含量,这可能与试验中样品制备、蛋白提取方法和使用溶剂对蛋白含量造成影响有关[33]。本试验中,各组分蛋白占总蛋白含量分别为17.98%、11.04%、21.68%、28.82%,清球蛋白含量高于标准值,谷醇蛋白含量低于标准值(标准值分别为3%~5%、 6%~10%、30%~40%、 40%~50%)[34],这可能与各类蛋白形成时期的土壤氮素供应有关。研究认为,在一定范围内,氮素供应与小麦籽粒蛋白含量成正比[35]。清、球蛋白形成的关键期是籽粒形成初期,谷、醇蛋白形成的关键期是籽粒发育中后期[36]。在晋中麦区,5月干旱少雨,氮量充足,使清、球蛋白含量增加,6月雨水增多,氮素被稀释,降低谷、醇蛋白含量。

综合分析灌水次数、时期与小麦籽粒产量、品质的动态变化关系(图4)可以看出,随灌水次数增加,籽粒产量显著提升,淀粉含量先增加后降低,蛋白质产量呈现增加-降低-增加趋势,总蛋白含量显著降低。在灌水时期方面,越冬水有利于籽粒产量品质同步提升,拔节水不利于籽粒总蛋白含量和蛋白质产量提升,且对籽粒产量和淀粉含量的提升作用明显低于越冬水,这可能与拔节期茎叶生长迅速、积累较多N营养、后期留存在茎叶的N较多而转运到籽粒的N较少有关;孕穗水有利于淀粉含量提升,不利于籽粒产量和蛋白质产量提升,这可能与孕穗期的发育重点在穗部、增强了后期灌浆过程中光合作用有关。由此可见,为实现晋中地区水资源可持续发展,生产高产优质小麦,最合理的灌水处理应是越冬和孕穗期灌2水。本试验中,灌水总量对籽粒产量品质影响较大,后续研究将针对越冬水和孕穗水的灌水量来探讨强筋小麦产量与品质的形成原因。此外,针对本研究中灌水设计,后续将比较等量灌水的单次与分次效果。

图4 不同灌水处理下籽粒产量、蛋白质产量、总蛋白含量和淀粉含量比较

4 结 论

随着灌水次数增加,小麦籽粒产量和籽粒蛋白质产量及籽粒淀粉含量提高,籽粒蛋白及其组分含量降低。与全生育期不灌水相比,灌水处理可提高小麦产量、蛋白质产量和淀粉含量,分别提高35.57%~85.20%、32.36%~65.54%、 9.47%~46.62%;随灌水时期后移,籽粒产量及构成因素中有效穗数下降,穗粒数先增加后降低,粒重先降低后增加;总蛋白及蛋白组分中除球蛋白不变外,均先降低后增加,淀粉含量先降低后增加,但处理间无显著性差异。综合各项指标,最好的灌水组合是越冬期和孕穗期灌2水。