高校性骚扰治理中的大学生容忍度分析

曾明 姜正华

摘 要: 大学生性骚扰容忍度是影响高校性骚扰治理效率的重要因素,容忍度越低投诉率越高,治理效果越好。通过对A省6所大学1 562名在校生问卷调查发现,习性既有一般性又有特殊性,大学生性骚扰容忍度是“特殊性习性”,受到亲子性话题、师德评价、性骚扰舆情等“关联性实践”的显著影响,关联性实践越丰富容忍度越低。关联性实践通过生成的“关联性知识”影响大学生性骚扰容忍度。加强高校性骚扰治理,提高大学生遭遇性骚扰投诉率,关键在降低大学生“单向型性骚扰”容忍度,丰富大学生性骚扰关联性知识,需要建立学校-媒体反性骚扰宣传教育机制,加强单向型性骚扰的知识宣传和情景式教育,建立性骚扰强制报告机制,形成对性骚扰“零容忍”的文化氛围。

关键词: 性骚扰治理;容忍度;特殊性习性;关联性实践;关联性知识

一、问题的提出

犹如腐败一样,性骚扰治理是世界范围内的难题。有学者1995年在中国的调查就发现“困扰着世界许多国家女性的性骚扰问题在中国同样存在”[1]。高校性骚扰同样不可避免,2006年的调查发现大学生遭遇性骚扰的比例为44.25%[2]。长期以来高校性骚扰问题隐藏在冰山之下,直到近几年随着舆情的不断爆发,有关部门才在2014年、2018年、2019年相继出台了《关于建立健全高校师德建设长效机制的意见》《新时代高校教师职业行为十项准则》《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》,将高校性骚扰纳入其中进行治理。然而治理成效并不理想。2020年的文献显示,1631名被调查大学生中,有107人报告在学校曾遭遇过性骚扰,有465人报告自己身边同学曾告知在学校遭遇过性骚扰。[3]据不完全统计,2018年爆发高校性骚扰舆情20起,2019年爆发11起。这些性骚扰对受害学生的身心、学业造成了严重的负面影响,对教师的形象产生了严重的损害,迫切需要进一步加以解决。

关于高校性骚扰治理的研究,学界主要围绕高校性骚扰的概念、现状、成因,国(境)外的防治举措借鉴,防治责任主体、路径等展开,对高校性骚扰问题的严重性、治理的必要性观点较为一致,对高校性骚扰的治理路径各抒己见,治理的关注点在实施者身上。实际上,在高校性骚扰的治理策略中,大学生本身的积极参与是一个不可忽视的因素。相关研究发现,大学生对性骚扰的容忍度会影响治理成效,容忍度越低治理成效越好,容忍度越高治理成效越差,大学生对单向型性骚扰容忍度较高。[4]有调查发现43.8%遭受过性骚扰的调查对象选择“不主动解决”,“求助老师”和“求助校园管理部门”的调查对象比例仅分别为18.9%、20.8%。[5]高校惩治性骚扰的行动起点是受害学生进行投诉,大学生的高容忍度会造成低投诉率,低投诉率使得大量对骚扰者的惩处程序无法启动,从而影响高校性骚扰的治理效率。

因此,降低大学生对性骚扰的容忍度,提高受害学生的投诉率是提升高校性骚扰治理效率的重要环节。哪些因素影响大学生的性骚扰容忍度,如何降低大学生的性骚扰容忍度,就成为一个值得研究的问题。基于布迪厄实践理论的习性视角,本文通过对A省6所大学1562名本科生和硕士研究生问卷调查数据,对影响大学生性骚扰容忍度的因素进行探析。

二、习性理论分析框架与研究假设

高校性骚扰既是一个道德问题,又是一个法律问题,有关概念尚未形成共识。本文聚焦教师对学生的性骚扰,将高校性骚扰定义为高校教职工违背学生的意愿,以语言、文字、图像、电子信息、肢体行为等形式,对大学生实施与性有关的骚扰行为。高校性骚扰分为“单向型性骚扰”和“反馈型性骚扰”。“单向型性骚扰”是指可以由骚扰者单独完成,无需迫使学生配合,相对较为轻微,对学生造成的伤害轻微或无影响的性骚扰;“反馈型性骚扰”是指不能够由骚扰者单独完成,需要迫使学生配合,相对较为严重,对学生造成的伤害较大的性骚扰。[4]大学生在面对性骚扰时,可能欣然接受,保持沉默,也可能向同学倾诉,向学校投诉等,呈现出不同的容忍度和行为。那么,什么因素在影响大学生的性骚扰容忍度呢?本文尝试从布迪厄实践理论中的习性理论视角对大学生性骚扰容忍度进行解释。

布迪厄实践理论的核心内容是行动者的行动逻辑,而行动是受到习性引导的。与理性选择视角和文化规范视角不同,实践理论认为行动者的行动不是单纯的利益权衡使然,也不是单纯的规范思考使然,而是他们每时每日的实践活动使然。[6]这种实践,就是与行动者资质相符合的日常行动。布迪厄认为这种行动是由一种既非属于客观因素又不完全属于纯粹主观意识的东西,即“习性(也译为惯习)”所引导的[7]。习性是个体行动者在长期的实践过程中逐步形成的一种持久的、可转换的潜在行为倾向系统(或译为秉性系统)[8],是社会性的性情,内化于个体日常行为之中[9]。这种内在化过程既可以是自然发生的,也可以是人为进行的[10],由沉积于个人身体内的一系列历史关系所构成,是客观而共同的社会规则 、团体价值的内化,它以下意识而持久的方式体现在个体行动者身上 ,体现为具有文化特色的思维 、知觉和行动[11]。这一系列的历史关系包括了行动者从出生开始,在家庭、学校、社会中所经历的各种实践活动,所接受到的各种信息,这些实践活动和信息会在他的心智中留下痕迹。当与使习性得以生成的情境相同的情境出现时,这种情境就会激活这种身体化的实践知识,使之成为行动的指南。[12]

因此,习性既具有一般性又具有特殊性,大学生性骚扰容忍度属于特殊性习性。布迪厄的习性是指“一般性习性”,是过去实践经验内化于心的总体性情;“特殊性习性”是指与具体情境相关的实践经验所形成的特殊性情。个体的行动在受一般性习性影响的同时,更会受特殊性习性的影响。大学生在遭遇性骚扰时的应对受一般性习性的影响,更会受其与性骚扰有关的特殊性习性所影响。这种特殊性习性在大学生遭遇性骚扰时表現为大学生对性骚扰的容忍度,反映的是大学生对性骚扰的认知、接受程度和反性骚扰的意愿。

因此提出假设1:与性骚扰有关的实践经验会显著影响大学生对性骚扰的容忍度。

为验证假设1,需要将实践经验的影响进一步细化为可操作的变量。大学生的历史经验与其成长环境息息相关,家庭、学校和社会中与性或者性骚扰相关的信息对其性骚扰容忍度的影响最为直接。家庭这个自然形成的生活环境,对未成年人的思想品德和行为习惯的影响,往往比任何人为形成的环境中所受到的影响要深刻得多,形成的习惯也稳固得多。人们是在不知不觉中,潜移默化中接受影响和教育。[13]关于性的话题在中国的家庭中较为隐晦,通常在较为民主、亲子关系较为平等和谐的家庭中,家长才会与孩子谈论性的话题,提醒子女防范性骚扰。这些教育有助于孩子正确认识两性之间的关系,采用恰当的方式应对性骚扰。

因此假设1A:亲子之间关于性的话题会影响大学生的性骚扰容忍度。

学校作为学生成长的重要环境,对学生积极人格品质的形成有着不可替代的作用。[14]有学者对大学生问卷调查发现受教育程度与性骚扰态度有显著相关[15],性骚扰培训对性骚扰识别有正向影响[16],尤其是使用面对面交流等体验式培训模式比视频培训更能有效地改变人们对性骚扰的态度[17]。虽然性骚扰的直接培训能够影响大学生的性骚扰容忍度,但是在中国高校的文化氛围中,性骚扰还是一个较为隐晦的话题,性骚扰教育的开展属于只做不说的政策策略。高校性骚扰的治理纳入在师德师风建设之中,对骚扰者的惩处也由于个人隐私和学校声誉的考虑极少公开,与大学生直接经验相关的更多体现在对师德师风的评价之中。大学生对师德师风的评价既起到了宣传教育的效果,又起到了制度约束的效果。

因此假设1B:高校开展的师德师风评价能够影响大学生的性骚扰容忍度。

如今的青年大多借助各种大众传媒来获得性知识,网络会对青年正确的性意识、性观念、性行为方式的形成发展起很大的促进作用。[18]有学者通过对大学生的调查发现,33.18% 的学生通过网络获得性知识,網络媒介已取代书刊、杂志,跃居为大学生获取性知识最主要的途径。[19]很多人在日常生活中对其他不良行为的容忍度也容易受到来自媒体信息的影响。[20]尤其是高校性骚扰舆情的爆发,由于与大学生切实利益直接相关,会更加容易吸引大学生的关注、评论,感同身受。

因此假设1C:高校性骚扰舆情会对大学生性骚扰容忍度产生影响。

由于本文将高校性骚扰划分为单向型性骚扰和反馈型性骚扰,不同的因素对不同性骚扰容忍度的影响可能不同,将在下一步的数据分析中进行具体分析。

三、研究方法与数据来源

本文将通过分层线性回归模型来解释大学生性骚扰容忍度的变化。

因变量:大学生性骚扰容忍度。分为单向型性骚扰容忍度与反馈型性骚扰容忍度。在问卷中我们从语言、文字、图像、电子信息、肢体抚摸猥亵行为等方面设计了11种情形,让大学生对其进行判断是否为性骚扰,每一种情形设置了“不是”、“轻微”、“一般”、“较重”、“严重”5个选项,越认为严重,说明该学生对该类性骚扰的容忍度越低。

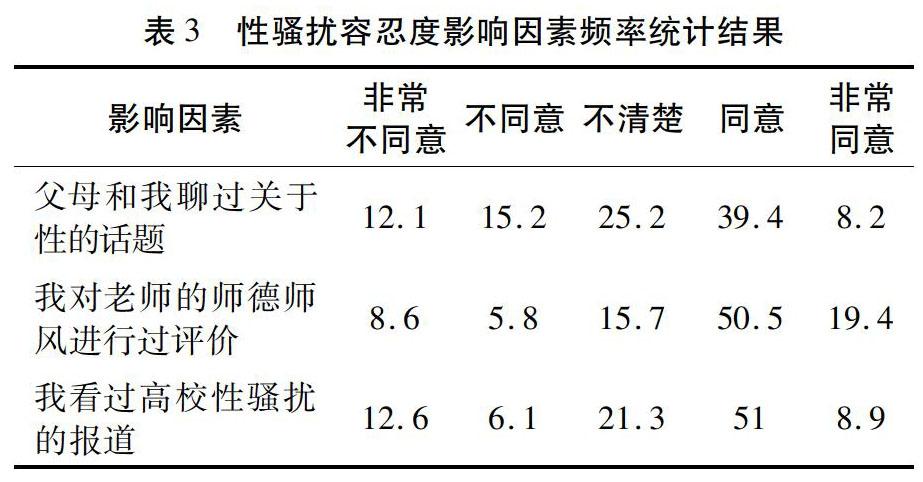

解释变量:实践活动。分别从家庭、学校、社会选取与大学生有直接联系的与性骚扰相关的经验。家庭中为亲子谈论过与性有关的话题,学校中为开展师德师风评价,社会中为高校性骚扰舆情。每一个问题都设置了“非常不同意”、“不同意”、“不清楚”、“同意”、“非常同意”五个选项,越是同意表明与性骚扰有关的历史经验越多。

控制变量:个体人口学特征。性骚扰感知受性别、情境语境、骚扰类型、感知者的意识形态、骚扰者和受害者的外貌吸引力以及两者之间的关系等因素的影响[21],因此设计了性别、相貌、生源地等问题。

数据来自作者所做的问卷调查。问卷主要由两部分组成,一是学生的个人基本情况,包括姓名、性别、年级、专业等13个问题。二是问卷的主体部分,包括性骚扰的容忍度,通过设计具体的性骚扰场景让其判断是否是性骚扰来进行测量;探索影响大学生性骚扰容忍度的习性因素,设计了亲子性话题、师德师风评价和高校性骚扰舆情等题目。对性骚扰的容忍度和影响因素采用李克特5级量表法。按专业和年级以整群抽样方法,随机抽取A省6所高校1562名本科生和硕士研究生,通过直接发送二维码或网址给被抽取的学生进行网络作答,作答结果直接进入后台数据库,并且每个IP地址只能作答一次,最大程度地排除了相互干扰和一人作答多份的情况。问卷回收有效样本1550份,有效率为99%。

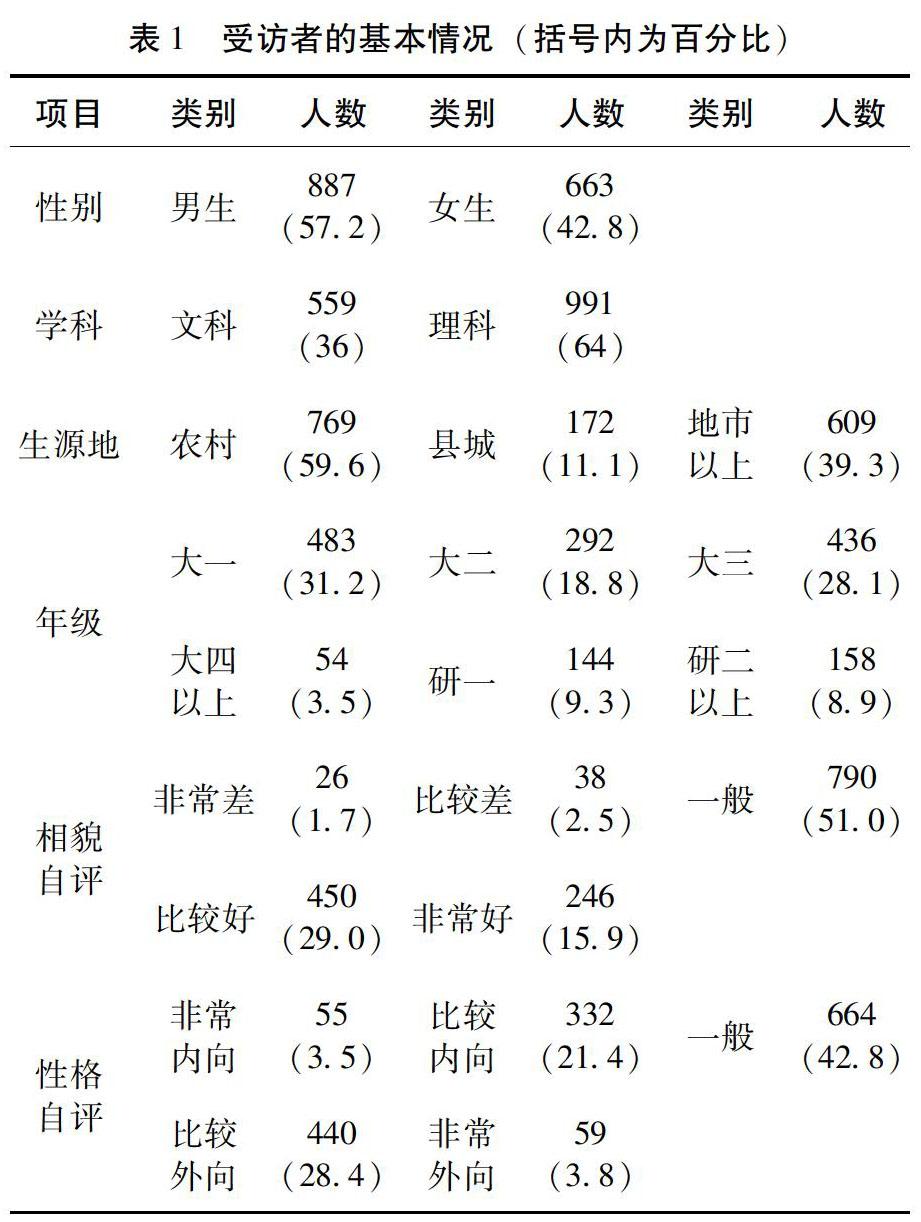

受访者基本情况见表1,限于篇幅对此不作进一步的分析。

四、数据实证分析与讨论

本文运用spss19.0软件,对1550份有效问卷所获得的信息进行高校性骚扰容忍度的影响因素分析。我们对问卷的信度进行了检验,容忍度测量指标、性骚扰习性影响因素的Crobach Alpha系数值分别为0.921、0.758,达到可接受的水平,问卷结果的信度较好。通过KMO和Bartlett球形检验发现,性骚扰容忍度测量指标Bartlett球度检验的概率P值为0.000,KMO值为0.895,性骚扰容忍度自变量和控制变量Bartlett球度检验的概率P值为0.000,KMO值为0.798,可说明相关系数矩阵与单位矩阵有显著差异,问卷的效度较好。

(一)主要变量的描述性统计分析

1 .大学生对单向型性骚扰的容忍度高于对反馈型性骚扰容忍度

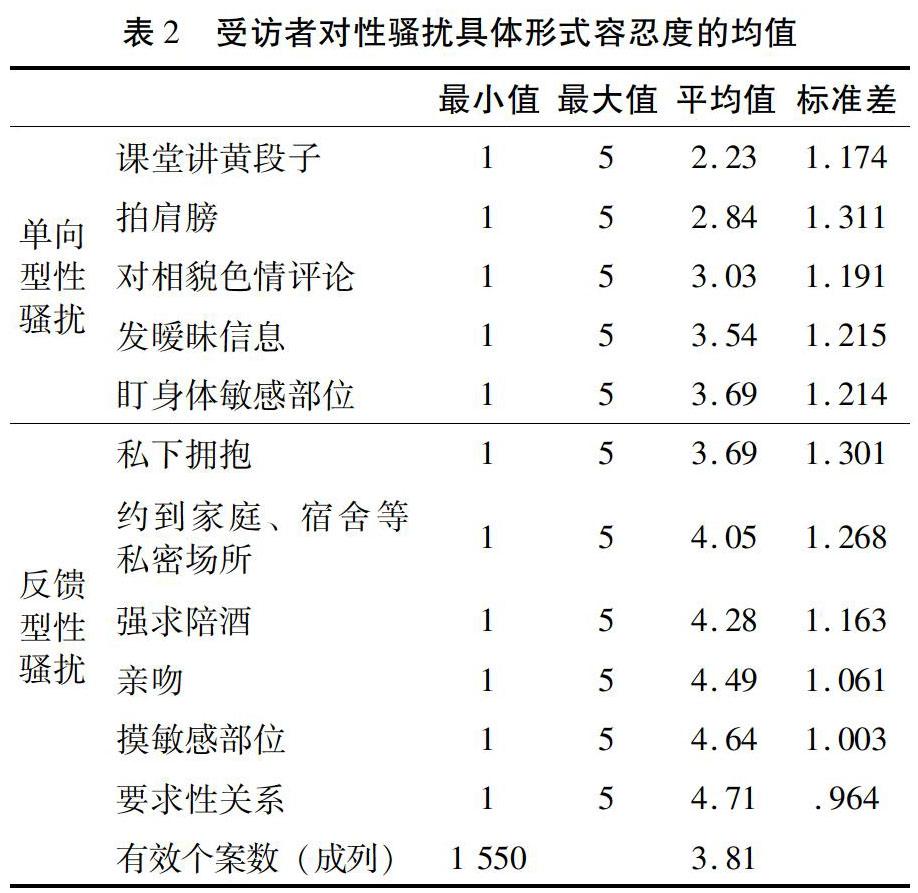

设计11个具体情形让受访者判断是否性骚扰来测量受访者性骚扰容忍度。答案的选项分别为“不是”、“轻微”、“一般”、“较重”、“严重”,对其相应赋值为“1”、“2”、“3”、“4”、“5”,并且求出均值,分值越高表示容忍度越低。调查数据获取后,对这11种情形进行公因子分析,形成单向型性骚扰公因子与反馈型性骚扰公因子。具体情况见表2。

五、实践经验影响大学生性骚扰容忍度的关联性知识解释

知识可以被分为表象性知识和背景性知识两类。[23]表象性知识是人通过大脑的反思产生的知识,是思维和分析的结果,是强意识的、抽象的、可以言明的系统知识。[24]所谓表象,就是以抽象的形式再现客观世界的规律。[25]与表象性知识不同,背景性知识是指无意识的、非表象的、无以言明的知识。[26]背景性知识主要是来自行动者的经验知识,是行动者通过长期的自身经历获得的知识,是长期实践过程的自然沉淀积累。[27]它不纯粹是靠理解和记忆来进行的理性活动,亦是需要通过体验才能完成的一种亲历性、情感性、领悟性的活动。[28]根据布迪厄实践理论,背景性知识是行动者的主要驱动力。这是因为行动者个人的总体实践活动生成背景性知识,背景性知识内化成为一般性习性,引领行动者的行动。一般性习性是一种宏观的引领,反映的是行动者一种总体的性情,表现为价值倾向。行动者对具体情境的反应需要一种更为微观的特殊性习性进行解釋。

特殊性习性由关联性实践产生的关联性知识内化而成。特殊性习性是习性在具体情境中的具体性情,由与具体情境有关的关联性知识内化而成,引领行动者对具体情境的具体反应。关联性知识是背景性知识的一部分,是行动者长期实践过程中形成的与具体情境有直接关系的知识,内化成行动者的特殊性习性。关联性实践是行动者长期实践活动中的一部分,与具体情境直接相关,生成与具体情境相关的关联性知识。因此,关联性实践生成关联性知识,关联性知识内化为特殊性习性,引领具体情境下行动者的具体行为。同样,背景性知识也会对特殊性习性产生影响,是更为宏观的价值层面倾向性的影响。实践经验和关联实践经验分别产生的背景性知识和关联性知识影响大学生性骚扰容忍度的机制如图1。

如图1所示,大学生性骚扰容忍度是大学生在面对性骚扰时的特殊性习性,受到性骚扰关联性实践的影响。大学生性骚扰的关联性实践产生了关联性知识,内化为关于性骚扰的特殊性习性。在大学生成长过程中,参与来自于家庭中的亲子性话题,学习学校中的性教育和反性骚扰知识,获取媒体中有关性骚扰的新闻报道都是性骚扰的关联性实践,会产生性骚扰关联性知识,内化成性骚扰的特殊性习性,也就是对性骚扰的容忍度。同样,大学生的总体实践活动所形成的背景性知识,也会在宏观价值层面影响大学生性骚扰容忍度,但是影响较为模糊,在图1中用虚线表示。

六、结论

习性具有一般性又有特殊性。一般性习性由个体总体实践经验生成的背景性知识内化而成,对个体的行动产生宏观影响。特殊性习性来自个体相关实践经验生成的关联性知识内化而成,对个体的行动产生直接的影响。特殊性习性在高校性骚扰中表现为大学生性骚扰容忍度,受到与性骚扰有关的亲子性话题、师德评价、性骚扰网络舆情等实践经验影响。实践经验通过生成的关联性知识对大学生容忍度产生影响。

提高大学生性骚扰投诉率需要降低其性骚扰容忍度,尤其是单向型性骚扰容忍度。大学生性骚扰容忍度是特殊类习性,对大学生应对性骚扰具有引领作用。受害学生的投诉是启动性骚扰惩治程序的前提,大学生对性骚扰容忍度越低,遭遇性骚扰时投诉可能性越高。降低大学生性骚扰容忍度关键在于降低单向型性骚扰容忍度。大学生对反馈型性骚扰容忍度相对较低,对单向型性骚扰容忍度相对较高。“木桶效应”的管理之道在于治理短板,“破窗效应”的管理要求对性骚扰“零容忍”,这都要求破解单向型性骚扰容忍度高的短板。

降低单向型性骚扰容忍度需要丰富大学生关联性知识。关联性知识能够更加直接影响大学生单向型性骚扰容忍度。关联性实践生成关联性知识,目前关联性实践的短板在于学校教育和社会舆情较少关注和宣传单向型性骚扰。高校必须调动自身内生动力,主动承担起治理校园性骚扰的主体责任。[29]建立反性骚扰宣传教育机制和强制报告制度,将性教育尤其是单向型性骚扰的识别和防范教育作为制度安排融入课程教育和学生活动教育中,构造一种更加趋近学生性情倾向系统、适应学生心理图式的教学内容、方式和情境[30]。新闻媒体在关注反馈型性骚扰的同时,也应借此开展单向型性骚扰的知识宣传,形成对性骚扰“零容忍”的文化氛围。

尽管研究有所发现,但是遗憾仍然存在。一是将大学生作为调查对象能够比较好地对青少年性骚扰容忍度的影响因素作出解释,但是由于不同人群对不同性骚扰的容忍度有着差异,推广到各类人群尚有待进一步检验。二是性骚扰容忍度作为特殊性习性对行动者的行动影响需要进一步研究。

参考文献:

[1]唐灿 .性骚扰在中国的存在:169名女性的个例研究[J] .妇女研究论丛,1995(2):31-34 .

[2]蒋梅 .湖南高校女大学生遭受性骚扰现状与对策研究[J] .妇女研究论丛,2006(S1):66-67 .

[3]潘芳芳 .青年群体对高校性骚扰的认知状况研究:基于实证调研成果的分析与考察[J] .中国青年社会科学,2020,39(1):85-94 .

[4][22][23]姜正华,曾明 .高校性骚扰治理失灵中的大学生容忍度效应分析:基于A省6所高校的调研[J] .中国青年社会科学,2020,39(1):95-102 .

[5]郑力,张冉 .高校性骚扰受害者的沉默原因:一项初步研究[J] .复旦教育论坛,2018,16(4):50-57 .

[6][25][27]秦亚青 .行动的逻辑:西方国际关系理论“知识转向”的意义[J] .中国社会科学,2013(12):181-198,208 .

[7]谢立中 .布迪厄实践理论再审视[J] .北京大学学报(哲学社会科学),2019,56(2):146-158 .

[8][10][12]布迪厄 .实践感[M] .蒋梓哗,译 .南京:译林出版社,2003:80-81,87 .

[9]洪岩璧,赵延东 .从资本到惯习:中国城市家庭教育模式的阶层分化[J] .社会学研究,2014,29(4):73-93,243 .

[11]刘欣 .阶级惯习与品味:布迪厄的阶级理论[J] .社会学研究,2003(6):33-42 .

[13]黄河清 .家庭教育与学校教育的比较研究[J] .华东师范大学学报(教育科学版),2002,20(2):28-34 .

[14]边玉芳,吴洪健,张玲玲 .积极心理学视角下学校心理健康教育体系的构建[J] .江西师范大学学报(哲学社会科学版),2018,51(6):115-118 .

[15]ZEWUDE B T,ASHINE K M .Student Attitude towards on Sexual Harassment:The Case of Wolaita Sodo University,Ethiopia[J] .Journal of Education & Practice,2016:7 .

[16]KEARNEY L K,ROCHLEN A B,KING E B .Male Gender Role Conflict,Sexual Harassment Tolerance,and the Efficacy of a Psychoeducative Training Program[J] .Psychology of Men & Masculinity,2004,5(1):72-82 .

[17]PERRY E L,KULIK C T,SCHMIDTHE J M .Individual Differences in the Effectiveness of Sexual Harassment Awareness Training 1[J] .Journal of Applied Social Psychology,1998,28(8):26 .

[18]傅慧芳 .網络时代的青年性教育[J] .福建师范大学学报(哲学社会科学版),2002(3):154-156 .

[19]潘丽萍,王秋芬 .网络环境下大学生性爱观及高校性教育模式探讨[J] .中国学校卫生,2011,32(3):344-345 .

[20]FUJIOKA Y .Television Portrayals and African-American Stereotypes:Examination of Television Effects when Direct Contact is Lacking[J] .Journalism & Mass Communication Quarterly,1999,76(1):52-75 .

[21]HERRERA A,HERRERA M C,Expósito F .Is the Beautiful Always So Good? Influence of Physical Attractiveness on the Social Perception of Sexual Harassment?Es Lo Bello Siempre Tan Bueno?Influencia Del Atractivo Físico En La Percepción Social Del Acoso Sexual[J] .Revista De Psicología Social,2016,31(2):224-253 .

[24][26]POULIOT Vincent .The Logic of Practicality:A Theory of Practice of Security Communities[J] .International Organization,2008,62(2):257-288 .

[28]罗祖兵,郭超华 .知识学习的体验属性及其教学意蕴[J] .教育研究,2019,40(11):81-90 .

[29]周小李 .从网络行动到社会性别主流化:高校校园性骚扰治理路径探究[J] .高教探索,2020(3):16-22 .

[30]阮成武 .高校教师职业生涯发展的场域转换及惯习重构[J] .华东师范大学学报(教育科学版),2019,37(5):128-135 .

( 责任编辑 钟嘉仪)

——以兴安中学为例