重大突发疫情谣言传播与受众接触研究

陈雅赛

摘要:突发事件频发的“全球风险社会”遇上社交网络媒体的发展,“谣言传播”成为风险社会危机管理的重大课题。其中,如何从谣言的传播模式对谣言扩散进行干预成为重中之重。以新型冠状病毒疫情为例,结合克罗斯的谣言传播模式R=iXaxj/e,选取腾讯较真、微信辟谣助手、新浪捉谣记三家辟谣平台所披露的谣言信息与受众谣言接触特征为研究对象,从谣言传播时间、传播渠道、辟谣主体分析谣言传播特征,从受众接触谣言渠道、受众谣言判断能力与年龄关系、受众转发谣言内容与年龄关系、辟谣主体的可信度四个维度分析受众谣言接触与再传播特征。研究发现,社交媒介生态中网络谣言的传播条件发生了变化,公众认为越重要的事件,越感到事件模糊不清,谣言的“表象”传播主体越权威,谣言信息通过越强的熟悉关系媒介传播,则谣言传播得越快、越广;而公众的判断能力越弱,则传播量越大。谣言传播公式可以增补为:R=i(important)×a(ambiguous)×a(authority)×S(strong relationship)/c(critical ability)。

关键词:突发公共卫生事件;网络谣言;谣言接触;受众接触

中图分类号:G212.1

文献标识码:A

文章编号:1004-8634(2020)06-0100-(12)

一、问题提出

新冠肺炎疫情是中国首次在社交媒介环境中遭遇的重大突发公共卫生事件。在众声喧哗的社交媒介生态下,交互性与分享性较强的社交媒体为网络谣言快速传播提供了诸多路径,谣言通过社交媒体“圈层”式传播,向更多的“小公共圈(public sphericules)”蔓延,最终会合并成一个大公共圈,使得谣言影响力持续增强。因此,研究社交媒介环境中突发公共卫生事件谣言传播特征与受众谣言接触、谣言二次传播、谣言判断能力等问题,对针对性地进行谣言治理、消除公众的不安与焦虑有重要的现实意义。

本文通过分析新冠肺炎疫情中辟谣平台发布的谣言信息,结合受众谣言接触与谣言传播的问卷调查,探讨以下三个问题:1.突发公共卫生事件中谣言的传播特征;2.突发公共卫生事件中受众谣言接触与谣言“二次传播”特征;3.辟谣平台的受众影响力。

二、研究回顾与研究设计

1.“全球风险社会”的危机传播

1986年,乌尔里希·贝克首次提出了“风险社会”的概念,指出全球即将进入“风险社会”状态。贝克所提出的“風险”(risk)指的是裹挟危险和灾难的可能性,这种可能性在人类社会中一直存在,但它在社交网络社会中的表现与过去的根本不同在于,社交媒介社会中风险的隐秘性、不确定性、不可预测性与关联性更高,它所波及的第一批人群将通过社交媒体手段将其影响传播到各个圈层,短时间内就能引起全社会的不安。面对危机社会,采取大众传播等其他手段对社会加以有效控制的危机传播活动能及时根据信息传播规律,对危机事件进行有效干预与影响,促使危机向好的方向转化。西方学者大多认为危机传播实质就是危机管理,其代表人物库姆斯(Coombs)认为危机传播的重点是危机后如何选择有效的应对策略,而这种策略选择本身就属于管理过程。突发事件频发的“全球风险社会”遇上社交网络媒体的发展,“谣言传播”成了风险社会危机管理的重大课题。其中,如何从谣言的传播模式对谣言扩散进行干预成为重中之重。

2.谣言传播模式的发展与演化

谣言传播模式研究中最具代表性与影响力的人物是奥尔波特(Allport)与克罗斯(Chorus)。1947年,心理学家奥尔波特提出了谣言传播模式:R=i×a,即谣言=(事件的)重要性×(事件的)模糊性。对于谣言的生成与传播,其研究结果显示谣言产生的根源在于“歪曲”,基本模式有三:一是简化(Leveling),谣言省略了大量事实真相的细节;二是强化(Sharpening),当反映事实真相的细节被删去后,保留下来的细节就更为突出和重要;三是同化(Assimilation),简化和强化不会随便产生,而只会在与谣言传播者过去的经验和现在的态度一致的情况下产生。在这三个歪曲过程中,事实的原貌已被遮盖,公众根据信息需求以及情感动机或过往的经验决定哪些信息被强调、哪些信息被忽略,在转播和转述事件中不断强化所偏好的核心细节、简化周边信息,使谣言更易于被受众接受。1953年,传播学者克罗斯于对上述模式进行了修正,提出新的谣言公式:R=i×a/c,即谣言=(事件的)重要性×(事件的)模糊性÷公众批判能力。由此可见,终结网络谣言不仅需要政府及时公开信息,让谣言止于真相,同时还需公众提高鉴别能力,让谣言止于智者。

重大突发事件中,政治环境和传播环境同样是影响谣言传播的重要环境因素,形成了环境促进指数e(environment),e主要由政治环境、传播环境组成。王灿发指出谣言公式可进一步细化为:R=i×a×j/e(e =s×1/o×C,s>1,0<0<1,c>1)。R(Rumor)代表谣言传播程度,i(importance)代表事件的重要性,a(ambiguity)代表事件的模糊性,j(judgement)代表公众的判断力,e(environment)代表环境指数。其中,e包括政治环境指数和传播环境指数e(communication)。对于e(environment)代表的环境指数,顾秋阳等通过仿真试验证实,移动社交网络环境对谣言传播有促进作用,网络容量越大,谣言传播的范围越大。与此相对的是雷霞等提出的移动媒介传播环境使处于不同时空的公众能够从个人视角解读或还原事件真实与真相,通过大量的事实拼接之后,将最大限度地消除谣言信息,还原最接近真相的事实。两者的分歧主要在于社会化网络媒体传播环境到底是促进了谣言传播还是促进了真实信息的拼凑,从谣言传播的三个阶段来说,谣言传播前期阶段,社会化网络媒体的便利性、精准扩散性、“病毒式”传播性等特征成了谣言传播的催化剂,谣言蔓延的中、后阶段,政府部门的权威信息介入,部分有过相关经历的受众开始在社交媒体平台分享实际情况,大量的事实开始被拼接,谣言得到抑制。

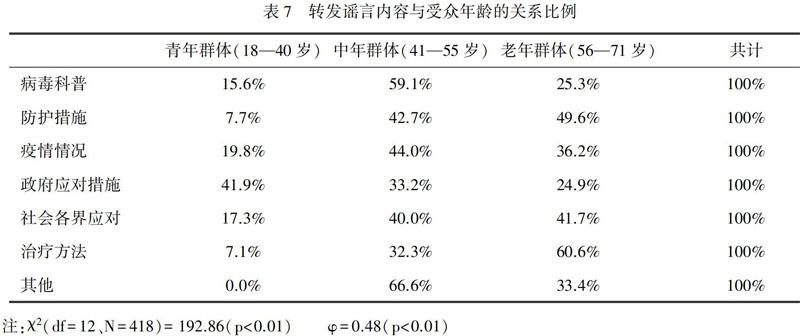

以上所述特征与中老年群体平时喜欢转发养生保健类文章习惯一致,中老年群体在涉及疾病问题上比年轻人焦虑,安全感低,更易相信某些食物、偏方等对病毒的防御作用;同时基于对家人的关心,防护方法、治疗方法、病毒科普等信息也会激发中老年群体保护家人的强烈欲望,这种欲望引导他们在亲友群分享信息。

4.辟谣主体的可信度分析

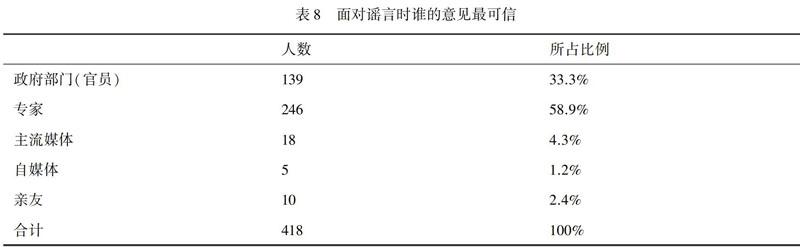

(1)面对谣言时谁的意见最可信

当谣言产生并开始大范围传播时,辟谣主体的信誉度成为影响辟谣效果的重要的因素之一。被问及面对谣言谁的意见最可信时,近6成受访者选择专家,政府部门(官员)的意见次之,自媒体的可信度最低(见表8)。可见,突发公共卫生事件的谣言蔓延时,组织相关专家进行专业辟谣是最有效的,政府部门通过与专家一同发声,能最大限度地提高辟谣效果。

危机发生时,公众都希望通过官方渠道获取危机的权威信息,尤其遭遇谣言盛行时,处于“信息陷阱”的公众难以区分谣言与辟谣信息孰真孰假,更需要权威专家与官方提供准确的信息,及时消除公众恐慌,指导他们应对危机。而辟谣平台中的辟谣者身份也基本符合公众所期待(见表3),以专家和政府部门(官员)为主要信息确认者。公众可以通过辟谣平台的信息查证来验证信息的真实性,缓解信息恐慌。

(2)对辟谣平台的信任度与年龄关系

调查结果显示(表9),信任度最高的辟谣平台与年龄之间具有相关性,专业辟谣平台与年龄之间的相关性较为显著,相关系数为0.62。总体而言,青年群体偏向相信专业辟谣平台与官方辟谣;中年群体偏向官方辟谣,对专业辟谣平台与主流媒体辟谣的信任度相当;老年群体偏向官方平台,对主流媒体辟谣也有一定信任度,对专业辟谣平台信任度最低。

在问及具体原因时,部分青年群体表示专业辟谣平台运用大数据技术可精准对比信息的真实性,尤其涉及医学类专业信息时,专业辟谣平台能对比全球数据库,数据来源可信度高,细节说明较详细。还有部分青年群体表示,官方辟谣信息最权威,但是存在回应谣言滞后、细节不详等问题,专业辟谣平台速度更快、细化程度更高;中年群体普遍表示相信官方辟谣是因为官方信息最权威,有些中年群体并未听说过专业辟谣平台;老年群体大部分表示没听说过专业辟谣平台,认为官方辟谣信息最权威。

5.社交媒介生态中的网络谣言传播新模式

根据以上研究结果,可以认为社交媒介生态中网络谣言的传播条件发生了变化,当谣言传播媒介的“强关系”(Strong Relationship)指数越高,越易于谣言传播,同时,谣言传播主体的权威性(Authority)越高也越易于助长谣言传播。因此,可以在克罗斯的谣言传播模式基础上,补充“强关系”(Strong Rela-tionship)与权威性(Authority)加以完善,谣言传播公式可以增补为:R(Rumour)=i(important)×a(ambig-uous)×a(authority)×s(strong relationship)/c(critical ability),即公众越认为重要的事件,越感到事件模糊不清,谣言的“表象”传播主体越权威,谣言信息通过越强的关系媒介传播,则谣言传播得越快、越广;而公众的判断能力越弱,则传播量越大。

中国现阶段谣言传播的媒介生态中,微信的强关系传播媒介环境与“软谣言”传播主体“表象权威化”给予了谣言传播条件,助长谣言传播。2019年底微信月活跃用户高达11亿,微信不仅成为公众获取信息、聊天舆论的工具,也成为公众的生活方式。微信是一个拥有强链接关系的半封闭式网络社区,微信的强关系造成了微信交往功能的“圈层化”,“圈层化”的空间中谣言通过人际或者群体传播的方式扩散开来,将传统的口口相传的现实生活中的“强关系”谣言传播升级到网络虚拟空间,这种“强关系”网络的连接比现实社会更便利、更快捷。当谣言进入微信圈,尤其是通过群发进入到“圈层”中的各个小圈子,更容易获取小圈子内亲友的信任,使得谣言不断被转发到一个又一个圈子,进行“多级传播”,并通过有图有视频的专业化编辑手段制造所谓现场感,将极具视觉冲击力的“真相”呈现在受众面前。这种可视化的谣言可能要比依靠口口相传或文字传播的传统谣言更具杀伤力。同时也增加了公众谣言判断的难度,虽可通过使用微信谣言助手、腾讯较真等专业化的辟谣平台鉴别查证谣言,但并非每位公众都能做到参与谣言查证。如每位公众都能从使用辟谣平台开始,对网络信息保持警惕心态,谣言传播的触及率与转化率都会减低。

五、结论与讨论

本文通过对新冠肺炎疫情的謠言文本与受众谣言接触调查,考察了社交化媒介环境下突发公共卫生事件网络谣言传播与受众谣言接触的新特征。

1.第一传播主体越隐蔽性,谣言的模糊性越高

社交媒体环境下,信息间的交互影响强化,信息的发布者与受众之间、社交媒体平台之间相互影响,尤其通过微信、微博、抖音等社交媒体转发,信息无须授权,从而实现信息的叠加和强化,谣言的“第一传播主体”难以考证,传播主体的模糊性被无限放大。社交媒介生态下的谣言传播往往通过“强关系”圈群与“弱关系”圈群相互交织、共同作用实现的。社交网络平台中,不同圈群基于“业缘”“趣缘”等偏好建立用户个人之间、圈群之间的联系,形成了集体化共同圈的网络生态格局,同时也使谣言传播建立了更强的情感连接。“强关系”圈中转发谣言在文本形式上多以图片、短视频、聊天截图的形式呈现。这类谣言信息通过“在场”的方式告知“真相”,往往以“内部流出”“千万不要”等标题党形式出现,通过后期编辑加入权威信息源,极大增强了内容的真实感与可信度,影响着受众的感知与判断。此类谣言结尾处常出现“温馨提示:将信息转发给自己亲友”,更易让人产生情感上联系。在不断的转发过程中,谣言传播主体不断被模糊,大量谣言甚至难以捕捉到最初的传播主体。

2.谣言内容的隐秘性和“表象”传播主体的权威性加速了谣言传播

伪科学“软谣言”与通过后期剪辑加工的谣言都增加了谣言内容的隐秘性,而谣言内容的隐秘性和“表象”传播主体的权威性加速了谣言传播。疫情期间“软谣言”主要分为两类:一类是自媒体通过伪原创、假故事、真洗稿,蓄意炒作造假的谣言,吸引眼球、引流量。这种毫无职业操守的“软谣言”增加了谣言内容的隐秘性,损伤自媒体的可信度,也大大提高了受众“谣言”的辨别难度。并且,经过自媒体专业化编辑后的“软谣言”具有权威信息观感,甚至还附加权威机构或者权威电视台的视频报道,增加了谣言“表象”传播主体的权威性,强化了受众的信赖感,各年龄层的受访者均表示这类谣言最难判断。另一类是披着伪科学外衣的“软谣言”,刻意把伪科学包装成科学,并在社会中宣传造谣,面对这类谣言,老年群体“免疫力”较低,大多会信以为真,并通过微信群转发,加速了谣言的扩散,误导了公众防护措施,不利于公众选择科学、利于健康的措施。

3.社交媒体图群“嵌套传播”提高了谣言传播的“广泛性”

新冠肺炎疫情中,谣言以个人用户为中心节点,借由用户社交关系网络流入各个圈群,而个人用户的中心节点与社交关系网络的连接主要通过熟人关系网络“微信”实现,再经由覆盖面较广的微博、抖音、知乎等“弱关系”的社交媒体转发,叠加“强关系”微信亲友群转发,随着跨“圈”、跨“群”转发,谣言在数分钟内以树形状、链条状、环形状的传播模式扩散,基于“血缘”“趣缘”等关系形成的小圈群通过信息桥结点实现圈群的嵌套,不断强化其“公共”属性,形成大规模社会聚合,传播范围不断扩大,最终获得大众传播同等的效果。即使最初对谣言心存怀疑的公众在不断接收到相关信息后也会转向相信。正如心理学家马克·佩佐研究证实的,毋庸置疑,听得越多,信得越多,宣传的越多人们就越倾向于相信它的确存在。连否认谣言都能帮助传播谣言。

4.公众易陷入识别网络谣言“认知困境”

疫情谣言涉及科学预防、医学防治等专业知识较多。通过本文分析也证实了此类信息成为最主要的谣言类型。面对专业谣言信息时,公众表示需要权威卫生部门、专家等具有专业知识的机构与人员帮助辨别,尤其需要专家对专业信息进行通俗易懂的解读,便于公众理解,因为即便是主流媒体也存在对专家解读的误读,易误导受众。另外,主流媒体的科学报道素养问题也引发了不同程度的疫情谣言传播。国内主流媒体报道双黄连口服液可抑制新型冠状病毒的消息便引发了全社会的“购药恐慌”。而事实上双黄连口服液可抑制新型冠状病毒这一结论是基于实验室体外研究的结果,当时尚无证据表明它可抑制人体的新型冠状病毒。基于主流媒体的较强的公信力以及信息源的权威性,媒体对疫情专业信息的报道与解读影响了公众对信息的判断。

5.青年群体网络谣言判断素养相对较高

本文通过问卷调查证实了公众谣言辨别能力与年龄具有一定相关性,在不考虑知识结构、教育水平等因素前提下,年龄越大谣言的判断难度越大。青年群体的网络谣言判断素养最高,主要体现在两个方面:一是青年群体对疫情谣言的判断能力强于中、老年群体,老年群体的疫情谣言判断能力最弱;二是青年群体的谣言转发参与度较低,中、老年群體的谣言转发参与度较高。这可能与青年群体掌握的数字信息资源平台最多,对事实核查等辟谣平台认知与认可度较高有关。另一方面,从认知心理学角度来看,衰老对认知和记忆具有负面影响,使得老年群体难以抵抗“虚幻的真实效应”,当老年群体反复多次接触同一谣言或者相关谣言信息后,更易于相信其正确性。并且媒介信息环境越复杂,谣言越流行于社会各圈层,“虚幻的真实效应”在老年群体中更易于实现。同时也应认识到社交媒介环境下的谣言辨别能力是数字媒介素养的具体表现,与教育水平、知识结构、数字媒介认知能力等多重因素相关,年龄并非影响与决定谣言辨别的唯一因素,各年龄层均存在网络谣言难辨真假的问题,公众普遍缺乏判断网络新闻真实性所需的数字媒体素养。

6.专业辟谣平台在青年群体中影响力较大

本文证实了专业辟谣平台的影响力与受众年龄呈负相关,专业辟谣平台在青年群体中影响最大。虚拟和现实等多维度空间中,青年群体因接触新事物、学习新事物的“先发优势”,掌握了大量网络信息资源。尤其当重大突发公共卫生事件发生时,青年群体更容易通过数字资源核查信息的真实性。近年来基于大数据和人工智能技术发展起来的辟谣开放平台,吸引了大量青年群体使用与参与事实核查实践。但辟谣平台在中老年群体中的影响力具有局限性,中老年群体一方面对辟谣平台接触较少,另一方面对官方辟谣平台信任度高。针对以上公众的辟谣平台利用特征,可以从以下三个方面提高辟谣平台谣言治理效果:一是子女通过强化对父母的数字辟谣反哺,可在不同程度上影响开放性专业辟谣平台在中老年群体中的影响力,也可以缩小数字代沟和信息代沟;二是社交媒体平台快速生产与发布辟谣信息,生产中老年群体易懂的辟谣信息;三是政府整合专业辟谣平台资源,进一步提高辟谣信息发布的专业性与权威性。

最后,本研究也存在一定的局限性,受到时间、地域、交际范围等局限,回收问卷的样本数量未达到预期,且存在年龄比例失调的问题,待在今后的研究中予以完善。

(责任编辑:陈吉)