凤翔水沟周城发现记

文 图/辛怡华

水沟周代城址位于风翔县糜杆桥镇水沟村与相家村的山梁之上,其与周公庙遗址、周原遗址由西向东在北山之阳一线排开,都属于大周原的范围。周原是周人的发祥地,在西周考古中具有重要地位。水沟周城已知面积140万平方米,城墙周长4.2公里,是目前发现的西周时期城址中规模最大的一处。说起水沟周城的发现经过,还得从西劝读遗址调查说起。

缘起西劝头

关注西劝头

西周第7位天子周懿王在位时政绩平平,《史记》记载他上台后周王朝就开始衰落,还有人写诗讽刺他。《竹书纪年》提到:“懿王元年天再旦于郑”。夏商周断代工程要确定懿王元年具体是哪一年,全在这十分简约的9个字中,“天再旦”是其中最关键的3个字。有学者认定这是一种奇异的天象,从字面解读是指天亮了两次,那么在什么情况下才会“天亮两次”?较合理的推测是在太阳即将高出地平线或太阳刚好在地平线上时,天已放亮,但忽然发生了日全食,这时天黑下来,几分钟后全食结束,天又一次放亮,这就是所谓的“天再旦”。

借助速率强大的计算机和专业软件,现代天文学已经可以推算古天象记录,研究者根据现在日食计算理论推得“天再旦”是公元前899年4月21日的日食现象,陕西一带可见。西周时期有两个“郑”,姜姓“郑”和姬姓“郑”,姜姓“郑”在今陕西凤翔一带,姬姓“郑”位于今陕西华县。姬姓“郑”始于郑桓公友,为西周末年宣王所封。由此可见华县之“郑”年代较晚,应排除。

周公庙、西劝头(读)、水沟城址位置示意

史载穆王曾在郑建都,称“西郑”,学界一般认为西郑应在今凤翔一带。2004年11月10日,周公庙考古队在距岐山周公庙以西约10公里的凤翔县横水河东岸的田家庄乡西劝头,进行田野考古调查,目的是寻找文献中记载的周穆王的郑城。当时参加调查的有陕西省考古研究所王占奎、北京大学考古文博学院雷兴山、宝鸡市考古工作队辛怡华等九人。

早在 1973年,西劝头曾出土过西周时期的对罍、亚簋等铜器,其中对罍有铭文25字:“对作文考日癸宝尊罍,子子孙孙其万年永宝用,匃眉寿敬终,冉”。从铭文末尾所缀族徽“冉”及铭文所述其父日名为“癸”,可知器主为殷遗民后裔,但称其父为“文考”却是姬姓周人的习惯,“文考”之称应当是殷遗民受周文化的影响。1974年这里还出土西周铜觯1件,据说当年在平整土地时还发现了石柱一类的东西。种种迹象表明,西劝头遗址是一处值得特别关注的地方。

1973年西劝头出土西周对罍

据《中国文物地图集·陕西分册》,西劝头遗址总面积3万平方米,年代为西周—汉。但实际调查后发现,西劝头遗址面积远远超过3万平方米,北起西劝头村南,南抵玉祥村北,面积达50万平方米,是一处重要的涵盖仰韶、龙山、先周、西周及战国—秦时期文化遗存的遗址。

经过玉祥村北土场时,调查队员在村民正在取土处发现了一个重要的先周灰坑,灰坑挂在东崖上,一半已被破坏。先周文化研究方面的权威雷兴山教授见之大喜,这可是周公庙以西第一座先周时期的灰坑啊!但本次目的主要还是来寻找周城,午饭过后,留下1名技工清理灰坑,其余队员继续在西劝头、玉祥周围做考古调查。那天虽未能找到夯土墙的影子,但清理的先周灰坑,文化内涵极为丰富,遗物非常重要。

正是由于这个灰坑才拉开一个月以后水沟周城发现的序幕。

再临西劝头

第二次来到西劝头已是一个月以后了,此时周原大地已披上了厚厚一层白雪。

12月30日早晨天气晴朗,往日被笼罩在冬日雾霾中的凤凰山沟沟梁梁清晰可见。10时许,雷兴山教授安顿好周公庙考古队工作,与我们一同驱车先到玉祥村,当初技工在清理灰坑时发现灰坑东壁有一个34×23厘米的龛,丰镐张家坡、周原礼村等先周灰坑中曾发现类似的小龛,这是否是周人的特殊习惯?该灰坑是否是灶?由于当时仓促,没有搞清,这一个多月可急坏了雷教授,他也一直在思索着这个问题。

冬日里的凤凰山

西劝读发现的先周陶窑(雷兴山 摄)

凤翔县博物馆景宏伟副馆长提供给我们西劝头遗址的资料。中午时分我们赶回玉祥村,刚到取土场,技工老史迎面而来说发现了一个袖珍陶窑,当初的“壁龛”,恰好就是陶窑的火膛,龛顶正是陶窑的窑床,窑床上有直径约5厘米的三眼火道呈正三角形排列,分别与三股烟道相连,烟道紧贴陶窑东、南、北三壁。陶窑直径约45厘米,可算得上先周时期最小的陶窑了。

由于该陶窑的特别,且灰坑遗物非常重要,我们随即把最新的考古发现报告给当地文物部门。但我们此行关注的重点依旧还是西周城址,景宏伟说水沟遗址有一段城墙,但年代不详,水沟遗址为仰韶、西周文化堆积,不见西周以后的东西。我们预感这是一个极其重要的线索。

水沟周城发现经过

南墙的发现

2004年最后一天一大早,我和北京大学考古文博学院徐天进教授从周公庙考古队驻地驱车去凤翔县博物馆,接上景宏伟馆长后来到水沟遗址进行调查。雷兴山教授、陕西省考古研究所种建荣研究员也从周公庙考古队驻地赶到水沟遗址。

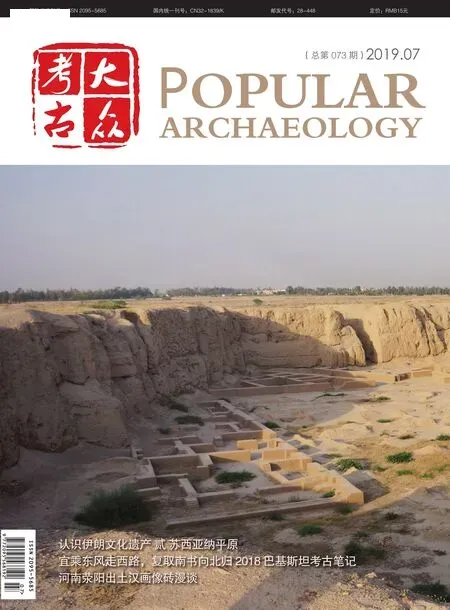

水沟周城南墙

水沟遗址位于纸坊河西岸,北依北山,东边隔干涸的河床望去,是通往甘肃灵台的公路。遗址文化堆积极丰富,以仰韶文化为主,暴露的文化层延绵十几米、厚达数米,但不见秦以后的东西,遗址地势呈北高南低的缓坡状。

最引人注目的是该遗址南端有一段高约6—7米、长约100米的夯土墙,墙基下压着仰韶文化堆积。夯墙版筑痕迹明显,有版痕和棍眼,板墙每节80厘米,每层20厘米,夯窝作直径3—4厘米集束状,与周公庙夯土墙极为相似,极其宏伟,在冬日阳光下的雪地里格外精神。遗址西南似乎有转角现象,东侧有夯筑遗迹,其中夹杂直径10—20厘米的石头。

在水沟台地调查过程中还发现了一节西周陶水管道,厚5厘米,还在以往宝鸡地区史前考古中未曾发现。另外也发现周砖,有空心砖、条形砖等。

东墙北段的发现

版筑是我国古代修建墙体的一种技术,指筑土墙,把土夹在两块木板中间,用杵捣坚实,就成为墙。版筑技术也叫做夯筑或夯土技术,具有悠久的历史。从4000年前的龙山文化遗址可以发现,当时人们就掌握了较为成熟的夯土技术。现在可见到的临洮秦长城及汉以后的许多段长城,就是夯土版筑而成的。

新年头一天的下午,我们继续前往水沟遗址调查,沿着水沟遗址西侧的小径上了水沟遗址台地(当地人叫峪家岭)。踏着积雪,迎着刺骨的北风,虽然沿途有周文化的遗迹,但更多的却是数量大到令人难以想象的仰韶文化层堆积,六七千年前这里肯定曾辉煌一时。

在遗址东缘调查

东墙外的槽沟

山路上遇见一位老大爷,老人说没见过夯土墙,但相家村土场有瓦渣(老乡把陶片叫瓦渣)。一来到取土场,我们就在半崖上发现了夯土,与前一天发现的南墙夯法一致,位置上来看应该是东墙。我们以此点为起点,沿断崖向北爬高摸低寻找,夯土时断时现。

夯土墙一直向北依地势延伸1500米后,发现西折,北墙在山岭的最高处。这是一个重大发现,结合之前在南端发现的100多米夯土墙,南墙、东墙及北墙似乎就可以形成一座闭合的城。

东墙南段及北墙

新年的第二天,我们沿着东断崖往北走,在没有夯土的断面东边有一条宽约10米的开挖沟槽,从沟槽断处向东下去发现有一排新盖的砖房,但大部分房屋没有人住,估计是从山头上下来的移民村。新房的西崖有夯土的迹象,可以与前一天发现的接在一起。

到山顶之后,徐天进老师说之前发现的东北墙角可能不可靠,应该往北几十米,在高崖上果然看到了夯土。我们检验昨天北夯土时,在其北发现了一处夯土层及清晰的两直壁,起初还以为是一座西周墓葬。这样一看,所谓的墓葬最后被否定了,应该是北城墙的截面,也就是说北墙从这里穿过。下到新盖一排砖房的地方,我们注意到了东崖上的圆孔,从中掏出的朽木呈白灰状,与西周时期墓葬板灰一样。这样大规模的城墙与少见的周遗物极不相配,也就是说,目前见到的周代遗迹,不配有这样规模的城址。只有令人震撼的仰韶文化堆积才可配上这样规模的城,难道这就是文献中的姜氏城?

北墙西段及西墙的发现

2005年1月3日中午,我们去到水沟遗址寻找西城墙。在水沟西侧被当地人称作许家山的山梁上南端发现了一段夯土,由于夯窝不明显,又在夯土层里发现了瓷器碎片,因此排除了西周以前城墙的可能,也排除南墙的可能。这里沟壑纵横,沿小径北上,分头沿断崖调查,西周时期遗迹很少,仰韶时期的遗迹也无法与东山梁(峪家岭)比。由于西梁遗迹丰富程度远不及东山梁,地形支离破碎,我忽然产生了城墙是否跨过眼前水沟的疑问。

西墙

望着东山梁北墙的拐角处,茫然地看着深沟及冬日盖着积雪的梯田,夯土墙在哪里?三个小时的调查又无大收获,人困马乏,我们在与东山梁北墙平行的地方休息一下,再望望东山梁夯土墙的走势。忽然在准备休息的地方断崖上发现了夯土,而且与东山梁的城墙几乎在一直线上。我大叫一声,“找到啦!雷教授,北城墙过沟啦!”雷教授跑过来仔细看了看,果真是夯土。沿此方向西行,在一断梁上又发现夯土,夯层厚度、夯窝大小与东山梁的一样,顺着城墙,最后成功找到北墙的西拐角,墙沿山势缓慢向南延伸。至此,水沟城墙的轮廓大致可以确定,东墙长约1400米,北墙跨过水沟,约1000米。

西周时期规模最大的城池

水沟周城北依千山余脉,东临干河,依山傍水,北高南低,南北高差150米,最高处海拔1070米。整个城址现已被南北纵长1000米、东西横宽200米的水沟分成两部分。沟东为峪家岭,沟西为许家山。东城墙长约1400米,北城墙长约1000米,西城墙长约1000米,南城墙长约800米。整个城墙依山梁走势而筑,呈不规则形,面积达140万平方米,相当于190个足球场的大小。

水沟周城范围示意

目前公认的西周时期的城址有四处。北京琉璃河燕都城遗址北墙长829米,东、西两墙残长300米。周原遗址虽发现两道城墙,但长度较短。汉魏洛阳故城下所压的西周城墙长度不清。周公庙遗址发现夯土墙东、西、北三边残长亦不过1500余米。山东曲阜鲁故城规模大于水沟城址,但年代尚有争议,许多研究者认为其年代应为东周时期。由此可以推断,水沟周城即是目前所知西周城中规模最大的一处。

整个城址座落于山梁之上,城墙走势一般沿陡峭的断崖而筑,其防御功能显而易见;其建筑方法特殊,即在断崖处夯土紧贴崖面,如同砌砖一样,既保护崖面又起防御功能,在平缓地带筑墙,宽约3—5米。夯土土质较纯,极为坚硬,版筑夯层清晰,每层约20厘米,夯窝明显,直径约2—3厘米。夯土中偶尔夹有仰韶时期陶片,有墙体直接压于数米厚的仰韶文化的堆积之上,但丝毫没有影响城墙的稳固性,历经数千年风雨,屹然如故。

与周公庙遗址相比,这里也发现了西周时期的建筑材料,如条形砖、空心砖。还发现了排水管道,据当地老百姓讲,以前在这儿还发现过几十米长的管道设施。城内发现多处炉壁遗存,从其烧结迹象看,可能为熔铜所用。另外在城内及南城外还发现夯土基址,应为建筑基础。令专家学者高度重视的是类似今天水泥的房址地面的发现,地面厚约5厘米,平整、质地坚硬,制作极为讲究 。龙山时代房子地面多为白灰面,类似今天粉墙的白灰泥子,仅有薄薄的一层。号称新石器时代水泥地面的甘肃大地湾房子的地面也不可与水沟遗址发现的地面相媲美。

水沟村城址内文化堆积丰厚,尤以仰韶时期的文化最为瞩目,可以用震撼二字来形容。若此城为仰韶城址,那将更具意义,乃关中地区发现的第一座史前城址。