惠州地区客家建筑大木构架形制衍变分析

杨星星,赖 瑛

(惠州学院 建筑与土木工程学院,广东 惠州 516007)

惠州自古为粤东交通要冲,被誉为“岭南名郡”,是东江流域政治、经济、文化中心,因其独有的地理位置和历史发展背景该地成为广东省唯一广、客、潮三大民系文化交融区域[1].正是由于其独特的人文历史背景,其地域传统建筑文化景观表现出多元与共融特征.惠州客家人主要从粤东北兴梅地区迁徙而来,迁入时间始于明代中期直至清中期.客家人在迁入后,将其原居地的客家建筑文化带到了这里,在之后的几百年间,在广府、潮汕建筑文化影响下,逐渐形成了具有自身地域特征的客家建筑文化.作为客家建筑内等级最高的承重系统,其大木结构系统的梁、柱、柁墩等构件表现出鲜明的年代特征,本文将研究视角集于该地域范围内客家建筑的大木构架,探讨其形制衍变发展规律,以展现本地域广、客、潮不同民系间建筑文化的传播和交融.

1 惠州客家建筑大木构架的历史渊源

1.1 惠州客家建筑大木构架的类型

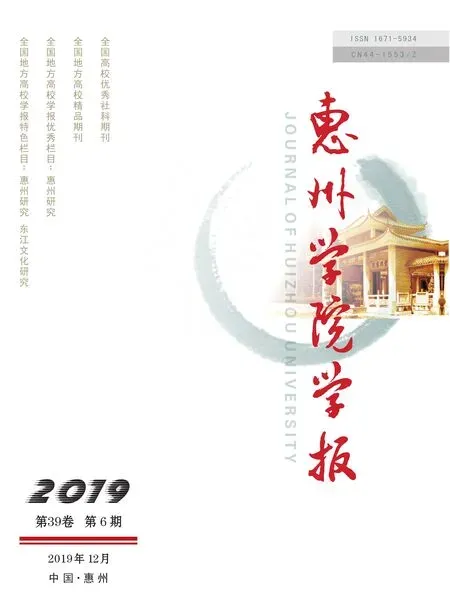

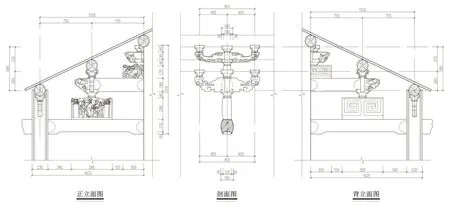

在本地域,客家建筑的承重结构多采用实墙搁檩结构形式,大木构架仅见于客家民居中居于核心位置的祠堂中厅当中.此类中厅的基本形制为三开间三进深,四金柱,两前檐柱,心间两榀大木构件,次间山面为实墙搁檩,进深方向为依次为前檐柱、前金柱、后金柱,后檐为墙体.图1为惠阳秋长镇周田村碧滟楼平面图,其中蓝色围合线部分为祠堂部分,红色处为大木构架所在位置.当然,本地区也有少量独立而建的客家祠堂建筑,在这一类独立而建的祠堂建筑中,大木构架使用数量则较为多.

图1 碧滟楼平面图

惠州客家建筑内最常见的大木构架是瓜柱构架.这一构架结构特点是其所承托屋面的每一根檩条下皆有一柱(瓜柱、檐柱或金柱),每一瓜柱骑在下面的梁上,而梁端插入临近的瓜柱柱身.顺此类推,最外端两瓜柱骑在最下端的大梁上,大梁两端插入前后金柱柱身.同时,为加大进深,尚可增加廊步,以及用挑出插拱的办法,增大出檐.在纵向上两榀瓜柱间亦以插入柱身的连系梁(子孙梁、灯梁)相联(图2).这一类型的构架其承重梁的梁端插入前后金柱身内部,与抬梁式构架的承重梁顶在柱头不同;这一点与穿斗式构架也不同,穿斗式构架的檩条是由柱头承托,柱间无承重梁、仅有拼接用的穿枋.这类构架具有在柱梁交接采用横向榫卯关系的穿斗特征,又具有以大梁联系前后金柱,大梁上再承托上部梁架,以梁承重传递应力的抬梁构架特征.可见这一类型的构架兼有抬梁与穿斗的特点,从类型上属于“抬梁、穿斗混合式”[2].这类大木构件不仅是广东地区传统建筑中的一种重要类型构架,也在我国南方地区大型厅堂或祠堂建筑中有着广泛分布.

图2 石狗屋内祠堂中厅构架

关于瓜柱构架的历史渊源,有多位学者作了相关研究.孙大章先生认为“其源头在宋《营造法式》大木架的厅堂式结构中已露端倪.因厅堂式结构是内柱不同高,各榀屋架用柱数量不等,这样就不可避免出现大梁的一端不能承于柱顶,而插入柱身,尤其是乳袱和扎纤的梁尾皆是插承的”[3].刘杰先生认为“这一构架结构体系,大约是唐代或稍晚一些的时候首先出现在南方民居中,是当时南北建筑技术交融的产物”[4].根据肖旻先生的观点,“如果一种地域文化中产生的木构架类型称为‘原生型’,那么盛行于南方的穿斗式构架应当是南方‘原生型’木构架类型.而抬梁式构架在制度化的过程中,一旦取得意识形态上的象征地位,就会对民间建筑,尤其对于南方以穿斗式为原生型的民间建筑就会起到反作用”[5].笔者认为,由瓜柱木构架所具突出的穿斗构架之特征和该类型构架主要分布于我国南方民间建筑中的厅堂和祠堂中,这一构架的原型应当为穿斗式构架.它应是在南方“原生型”穿斗式构架基础上为增加跨度之目的而结合抬梁式构架做法特点出现的一种“次生型”木构架类型.

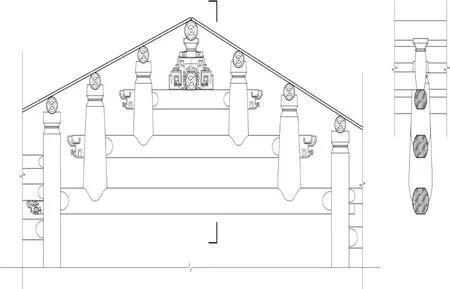

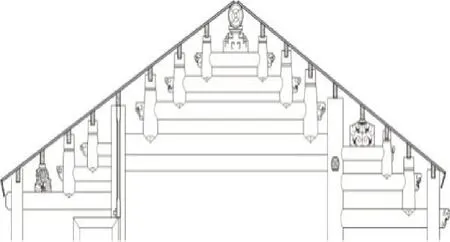

1.2 早期大木构架形制特征

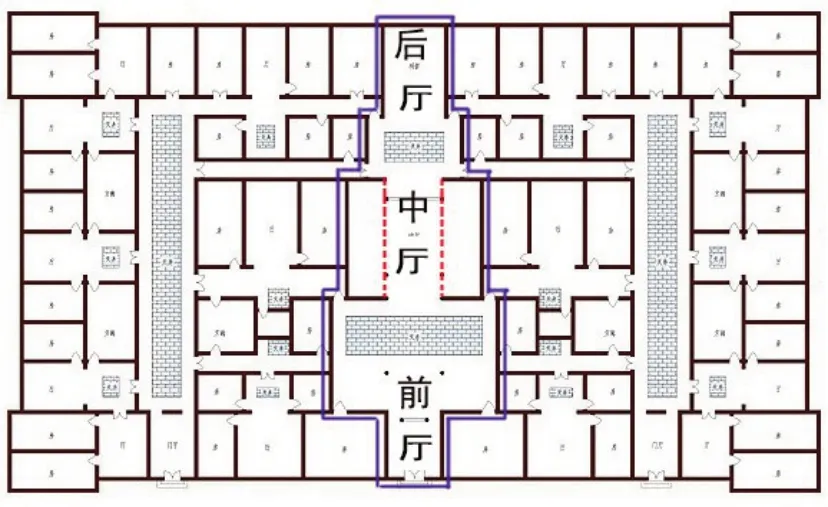

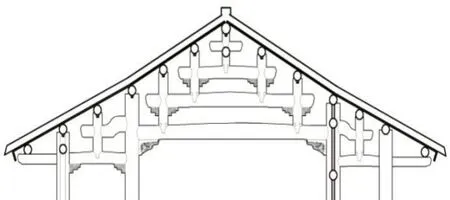

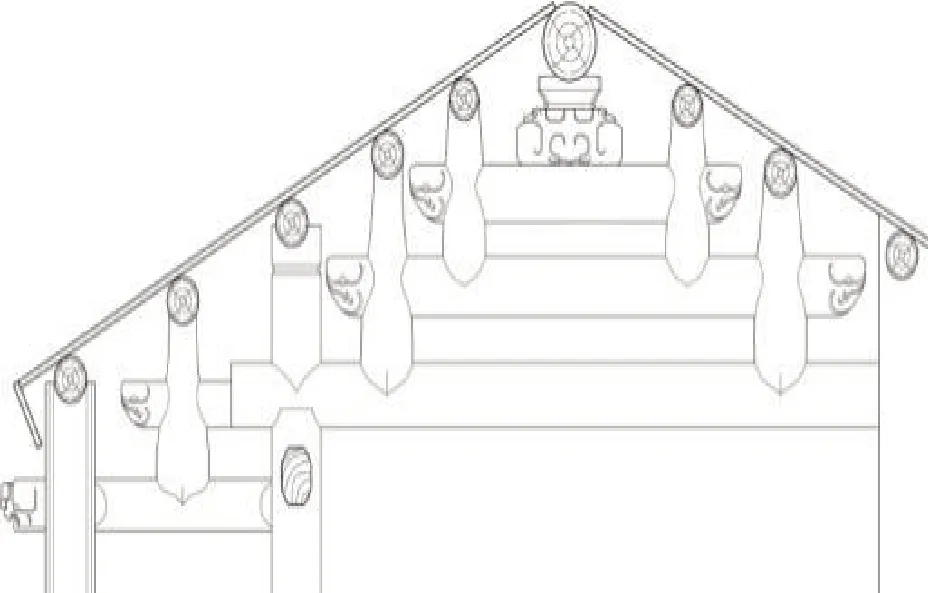

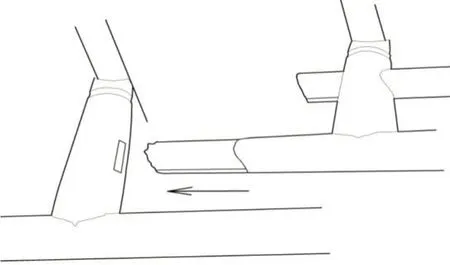

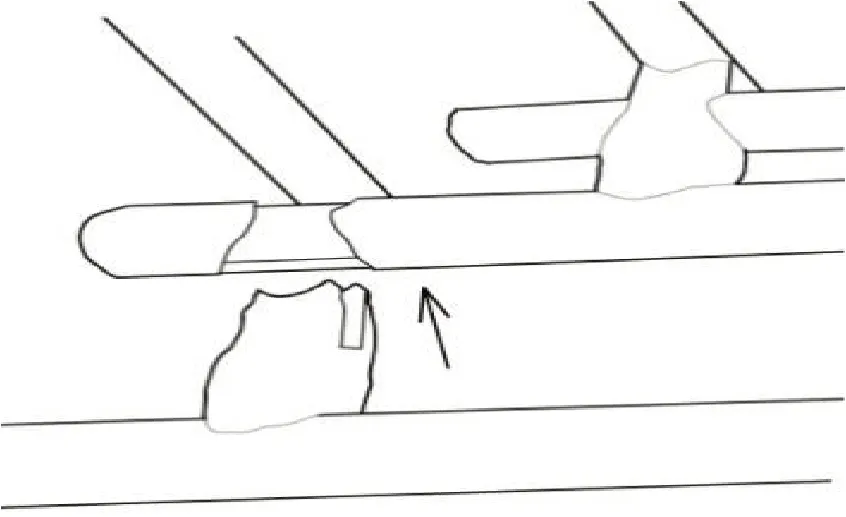

经调查,本地区客家建筑中,始建于清康熙八年(1669)的惠阳秋长镇石狗屋内祠堂中厅构架是本地域内年代最早的大木构架(图2、图3).其木构架形制如下:内槽前后金柱间施七架梁,梁头插入金柱,梁上立两瓜柱,两瓜柱上各承一檩;五架梁梁头削成方形榫头,穿过七架梁上所立两瓜柱,之后在七架梁头两侧补齐梁头切削部分,使七架梁与两瓜柱交结处呈现“)(”形式(图4),梁头再雕刻云纹;三架梁与五架梁类似,三架梁上再承一瓜柱,瓜柱直接承脊檩;檩间距随宜而定并不相等,约为500mm 至700mm 间.前廊双步梁上承一瓜柱,瓜柱直接承托一檩,上部单步梁一端插入双步梁上瓜柱,一头插入金柱内,单步梁形式颇似月梁.前廊双步梁一头插入前金柱,一头伸出前檐柱承托挑檐檩,由于挑檐廊为联系下厅与中厅间重要通道,故挑檐深远,挑檐檩与檐檩间距达780mm;后檐构架形式与前檐构架相同,但以实墙取代前檐柱.脊檩下两瓜柱间,金檩下方两前金柱间,檐檩下方前檐柱间均施一檩以加强构架纵向稳定性,其中脊檩下方檩条称之为“子孙梁”,而金檩下方称之为“灯梁”.各瓜柱与插入瓜柱之梁间均施以雀替加强构架横向稳定性,前后檐檩间除脊檩外每一根檩条下均有垫板,在瓜柱与檩条间另施替木.

图3 石狗屋内祠堂中厅构架内槽部分

图4 瓜柱节点构造示意图

通过广泛调研,自康熙至乾隆年间所建客家围屋内中厅大木构架形制与前述石狗屋之中厅构架大致相同,如惠阳秋长镇黄竹沥老屋(康熙二十九年(1690))、惠阳淡水镇南阳新居(乾隆二十九年(1764))、惠阳秋长镇牛郎楼(乾隆四十一年(1876))、博罗麻陂镇源远堂(乾隆六年(1741))等.这一时期大木构架的瓜柱形式均为上下通直,瓜柱直径约为200mm 左右,略大于上承檩条直径;各梁则为梭梁形式,即上部梁之中部向上隆起.这一类型木构架与粤东北兴梅地区明代客家围龙屋内中厅构架比较(图5①、图6②),可以发现两者间的瓜柱、梭梁,垫板等构件形制,以及瓜柱与檩条间施替木等细节做法都极为相似.由此可见,这种做法系传承自粤东客家地区.

图5 兴宁县宁新镇花螺墩长兴围中厅构架

图6 兴宁县宁新镇黄岭村大刘屋中厅构架

图7 惠东县白盆珠镇赖氏宗祠中厅瓜柱构架

2 大木构架形制的演变

2.1 瓜柱与梁形制的变化

乾隆年间后,本地区客家建筑内大木构架的形制逐渐发生了变化.以建于清嘉庆年间的惠东县白盆珠镇赖氏宗祠中厅构架(图7)为例,变化表现在以下几点:一,瓜柱由上下通直向“微八字”形转变,构架瓜柱底部直径明显粗于顶部直径,瓜柱下端与梁交接的处理手法也由之前的扁形“鸭嘴”向尖形“鸡嘴”过渡,形似江南地区的“雷公尖嘴”③[6];二,脊檩并不以瓜柱承托而采用一驼峰承托;三,檩条下部无垫板,瓜柱与檩条间也不再置替木.四,柱头部位出现栌斗,其伸出瓜柱之梁头也不似之前一样补齐,而是梁头成扁平状并多雕刻成龙头形式,瓜柱与穿过瓜柱之梁间也不再施以雀替;五,原有梭梁形制也发生变化,之前梁中央隆起较多,而这一时期的梁身则总体趋于平直.在此之后惠州地域内客家内中厅木构架形制基本采用这一形制,如博罗湖镇镇凤安围(嘉庆年间)、惠东白花镇原田世居(同治年间)、惠阳秋长镇拱秀楼(同治四年(1865))、惠阳秋长镇崇芳楼(光绪十一年(1885))、常益楼(光绪年间)等.

图8 东莞市谢岗镇罗氏宗祠穿式瓜柱构架

图9 东莞市南城街道雪松李公祠沉式瓜柱构架

图10 穿式瓜柱节点示意图

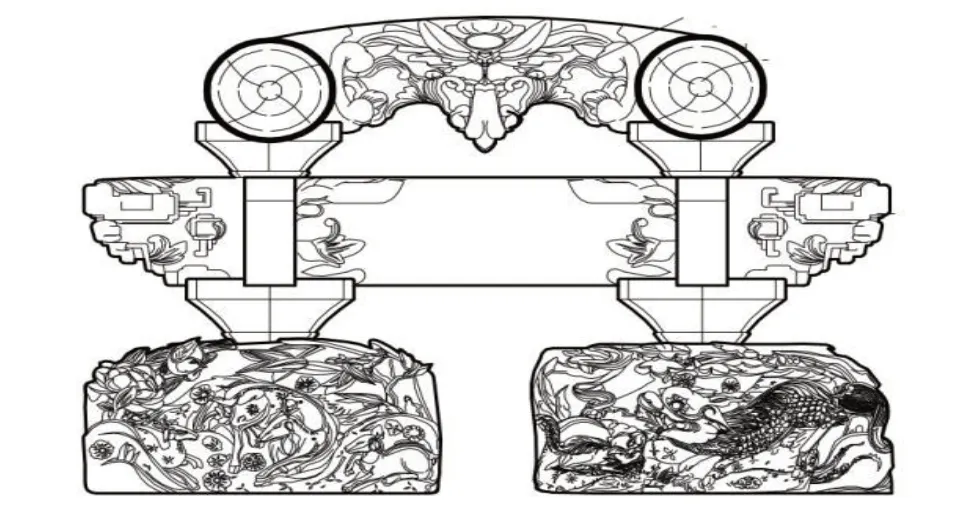

图11 沉式瓜柱节点示意图

本区域内客家围屋内大木构架形制的变化,主要受到相邻东莞、宝安地区广府建筑的同类型构架之影响.以东莞广府民系祠堂建筑为例,大木构架形式主要有三种类型:瓜柱式、驼峰斗拱式、博古式.根据其瓜柱与梁交接方式瓜柱式又可分为穿式和沉式两种(图8、图9).简言之,穿式瓜柱构架即为梁插入瓜柱内,这与本地区常见大木构架形式相同,而沉式瓜柱构架是梁由瓜柱上端放入瓜柱内,即瓜柱上部挖一槽,梁在交结口切削成与槽相应形状,梁自上而下放入瓜柱预先挖好的槽内(图10、图11).实际上,穿式是采用柱子打眼梁做榫的梁柱结合方式,沉式是采用梁箍柱头的梁柱结合方式.两种构架在外观上的区别表现为以下几点:第一,沉式瓜柱梁头断面如梁身一般,呈圆弧体状,而穿式瓜柱梁头则为扁平状并常雕刻为龙头形状.第二,沉式其瓜柱呈葫芦状,上小下大,上下弧线明显,以便于上部梁沉入后构架锁紧.穿式则呈瘦长形,并在柱头常作一些栌斗阴刻.第三,一般而言,沉式其梁与梁间距小于穿式其梁与梁间距[7].很明显,本区域客家大木构架的形制变化主要受相邻广府地区穿式瓜柱构架之影响.但是,即使至清晚期,地域内客家大木构架仍然保持若干本民系原有构架特点,主要为:一,脊檩下方仍会多出一根子孙梁;二,前后檐步构架中的单步梁仍存月梁之特征.

2.2 驼墩斗拱梁架的出现

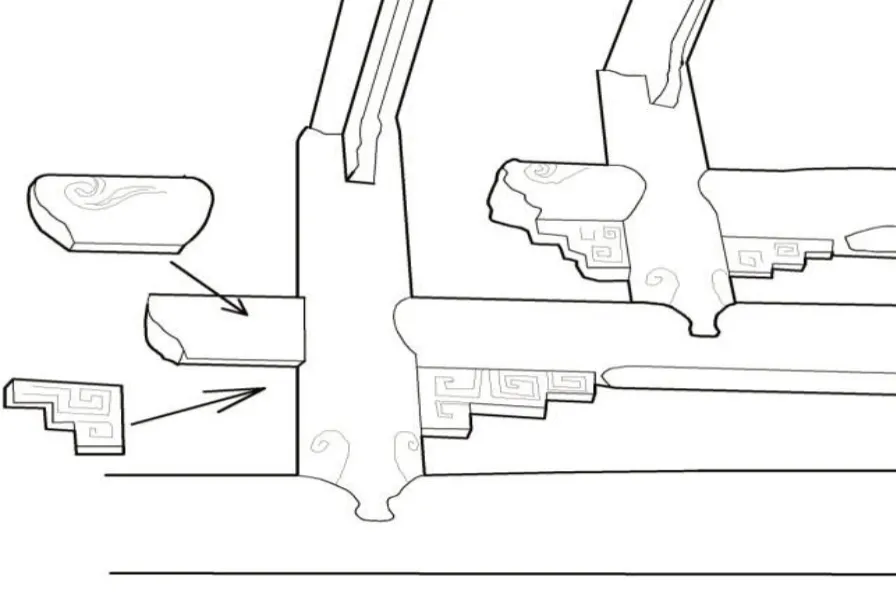

图12 惠东县白盆珠镇赖氏宗祠前厅前檐构架大样

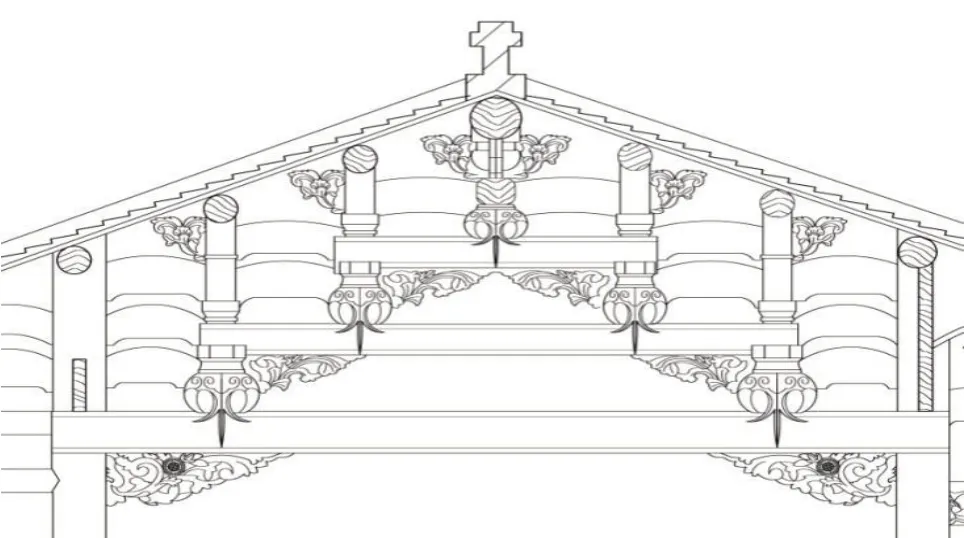

至清晚期,本地区客家建筑中开始出现驼峰/墩或驼峰/墩斗拱木构架.如前述惠东县白盆珠镇赖氏宗祠内前厅前檐梁架(图12),其前檐梁架为清光绪年间遗构,为柁橔斗拱双步梁,双步梁搭于门墙与前檐柱之间,双步梁上一“人物小品”雕刻柁橔置斗,并出拱一跳承檩;单步梁搭于门墙与双步梁上柁橔上置斗,出一龙纹雕刻梁头,梁上置一“树下伏鹿”雕刻柁橔置斗,上承一龙纹垫板置斗,斗出拱一跳承檩.

除此之外,很多客家祠堂的中厅梁架视觉重点前檐部位也出现了使用驼峰/墩或驼峰/墩斗拱形式.如惠阳秋长镇碧滟楼(光绪十九年(1893))中厅前檐构架(图13),其形制为三步梁一头插入前金柱,一头穿过前檐柱承挑檐檩,梁上承一驼峰斗拱,驼峰斗拱承双步梁,双步梁斗拱上再承一驼峰斗拱,驼峰斗拱上承一檩.又如惠东大岭镇万松新屋村朝议第,其中厅前檐构架形式为双步梁一头插入前金柱,一头穿过前檐柱承一驼峰斗拱,驼峰斗拱承单步梁(图14).还有一种做法(图15),即在前廊步架架处施以卷棚轩,轩顶由弧形的椽子一根根排列,廊步架架采用两朵驼峰斗拱形式,这一做法在本地域数量相对较少,也是至清同光之后才在当地出现的一种做法.一般而言,驼峰斗拱部分在中厅木构架中仅见于前檐部位,后檐部位仍然采用瓜柱构架.很明显,相较于瓜柱式,驼峰斗拱式的制作工艺更为复杂,外观更为精致、华丽.通常仅在前檐处采用这一形式,而其它部位采用瓜柱形式,是从经济角度和满足观瞻要求而对构架形式做出的一种变通.驼峰/墩斗拱一形式在珠江三角洲广府地区应用非常广泛,很明显这一构件的做法系源自广府建筑文化.

图13 碧滟楼中厅构架前檐部分

图14 朝议第中厅构架前檐部分

图15 惠东县平山街道谭公大夫第中厅心间前檐轩廊构架

2.3 潮汕大木构架的影响

因惠东东北部与汕尾地区相邻,而汕尾地区又属于潮汕文化区,使得在惠东东东北高潭、宝口、多祝等山区出现一些全盘采用潮汕建筑大木构架形式的客家建筑.如惠东县高潭镇新联的黄氏祖祠(光绪三十年(1904)),其后厅心间内槽构架为潮汕地区典型的“五脏内”构架做法(图16),这种构架是清代潮汕地区一种常用的构架方式,即在进深心间构架中,用五个圆瓜柱和七架梁、五架梁、三架梁组成主体梁架[8].

图16 黄氏祖祠后厅构架内槽部分

3 结论

从地域上来看,惠州客家建筑大木构架更多受到广府传统建筑文化之影响.这主要是因为本地域毗邻珠江三角洲广府地区,而珠江三角洲广府地区正是当时广东经济最为发达的地区,广府建筑文化对本地客家建筑文化必然表现为一种强势文化.当然,在本地域的惠东高潭、宝口等地,因与潮汕文化区汕尾毗邻,其地域内客家建筑大木构架更多受到潮汕建筑文化的影响.

从时间上来看,本地域内客家建筑大木构架的形制从与原住地的大木构架基本一致到逐渐发生变化的时间点大致在乾隆晚期.这应当与乾隆二十二年(1757)清政府开始实施粤海关一口通商,以至广东经济发展进入到一个新的快速增长时期有关.商品经济的发展必然带动人员的交流并带来相互文化的交融,所以在乾隆晚期开始出现变化也就非常自然的了.其后,本地匠人在继承传统的基础之上,巧妙借鉴广府、潮汕各民系之大木构之做法,创造出极具地域特色的、风格多元的、灵活随机的、形式多样的木构架形式,这一衍变过程也是本地域各民系间建筑文化之间传播和交融的一个缩影.

注释:

①此梁架为兴宁县宁新镇花螺墩长兴围内祠堂中厅构架,此围始建于明崇祯八年(1635),总体格局为三堂六横三围龙,建筑占地面积8000余平方米.

②此梁架为兴宁县宁新镇黄岭村大刘屋内祠堂中厅构架,此围始建于明崇祯十三年(1640),总体格局为三堂四横二围龙,建筑占地面积3700余平方米.

③对于童柱的式样,江南地区常有做成“蛤蟆嘴”和“雷公嘴”等,香山帮匠师内称“方圆卷杀唐宋造,卷杀蛤蟆明代造,雷公尖嘴清统式.”

——粤语·女独·伴唱