福建省马江基地举重运动员运动损伤调查与分析

曾人杰,万建辉,张 杰,薛元挺

(1.福建师范大学 体育科学学院,福建 福州 350100;2.福建省马江基地,福建 福州 350000;3.北京体育大学 研究生院,北京 100084;4.厦门市举重队,福建 厦门 361100)

举重项目的训练特点是反复、快速地经过提拉、蹲起和上挺等动作在最短的时间内发挥最大力量,这就导致举重项目运动损伤发生率高[1].举重项目是我国奥运争光工程的重要项目,而运动损伤的发生会直接影响运动员的训练水平和比赛成绩,因此,预防损伤的发生是非常迫切的.本研究旨在通过调查举重运动员运动损伤的发生情况,找出特点和规律,并提出针对性的建议,以便更好的指导运动员的日常训练,积极有效地做好损伤预防的工作.

1 研究对象和方法

1.1 研究对象

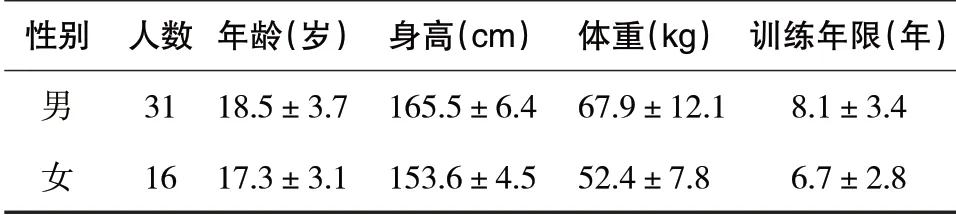

福建省马江基地的47 名现役举重运动员,47名运动员的基本情况(见表1)。

表1 福建省马江基地举重运动员基本情况

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

通过中国知网、百度学术和校图书馆的方式,检索有关运动损伤、举重运动员运动损伤等相关文献,查阅相关书籍,为本研究的分析提供理论依据.

1.2.2 问卷调查法

1.2.2.1 问卷设计

根据问卷设计的原则,在专家访谈的基础上设计调查问卷.

1.2.2.2 问卷的信效度检验

信度检验:间隔两个星期复测后,通过SPSS24.0软件进行相关分析,相关系数为r=0.85,符合统计学研究要求.

效度检验:提前设计好访谈提纲,通过访谈提纲让13 位专家(由教授、教练、队医组成)对问卷的内容效度和结构效度进行逐条检验,问卷采用10 分制打分,平均得分为8.8分.

1.2.2.3 问卷的发放与回收

对福建省马江基地举重运动员男、女共47 人进行实地调查,共发放问卷47 份,回收47 份,有效问卷47份,有效回收率100%.

1.2.3 专家访谈法

访问队医和教练,了解举重运动中常见的损伤和发生原因以及预防的具体措施.

1.2.4 数理统计法

通过SPSS24.0软件对问卷收集的数据进行统计学处理.

2 研究结果与分析

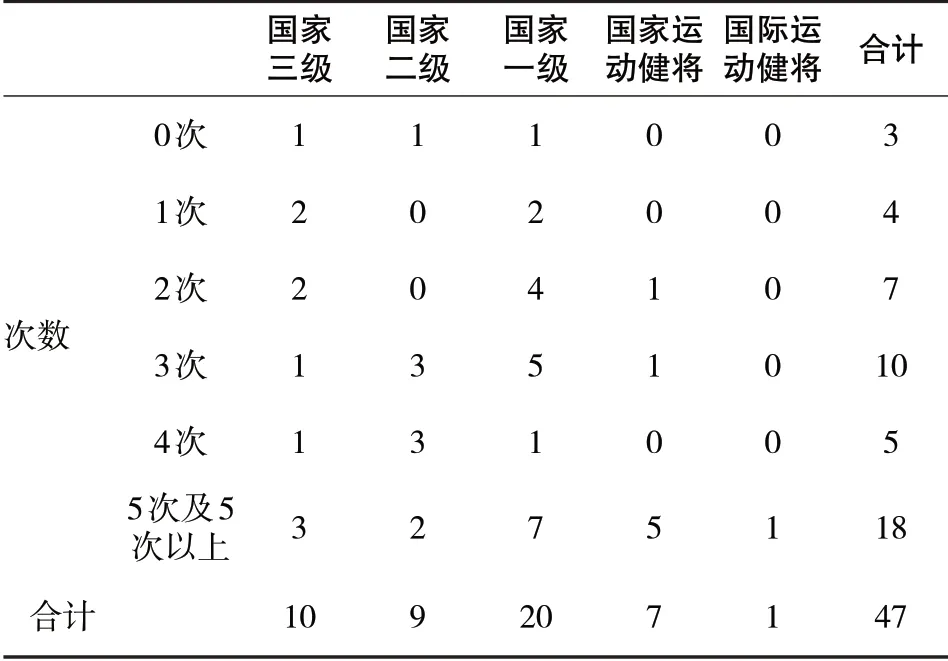

2.1 运动损伤次数与运动等级

调查显示(见表2),在47名被调查者中,44人有运动损伤,损伤率为93.6%,其中男运动员31 人,女运动员16人,男女损伤率分别为96.8%和87.5%,表明了专业举重运动项目损伤发生率高.损伤率最高的是国家一级举重运动员占43.2%,接着是国家三级运动员和国家二级运动员,分别占20.5%和18.2%.可能是一级运动员的训练年限相对较长,受伤的几率也相对提高.国家级与国际级运动健将的损伤次数大部分都在5次及5 次以上,说明随着运动等级的提升和运动年限的增长,运动员损伤次数也随之增加.

表2 从事举重运动以来受伤的次数与运动等级交叉表(n=47)

2.2 运动损伤的发生病程和程度

此次调查中,诊断名称及标准均依照曲绵域主编的《实用运动医学》[2]一书.根据曲绵域提出的运动损伤病程和损伤程度,将举重运动员常见的运动损伤病程在2周以内的称为急性损伤,2周以上的称为慢性损伤;受伤后能按训练计划进行训练称为轻度伤,受伤后不能按训练计划进行训练,需停止或减少受伤部位的练习称为中度伤,完全不能训练称为重度伤.调查结果显示,被调查对象的运动损伤以慢性损伤为主占79.5%,与史和福等人调查的结果基本一致[3],急性损伤占20.5%;伤情以中度伤居多占67.3%,跟康鹏飞调查的结果相似[4],轻度伤占24.5%,重度伤占8.2%.

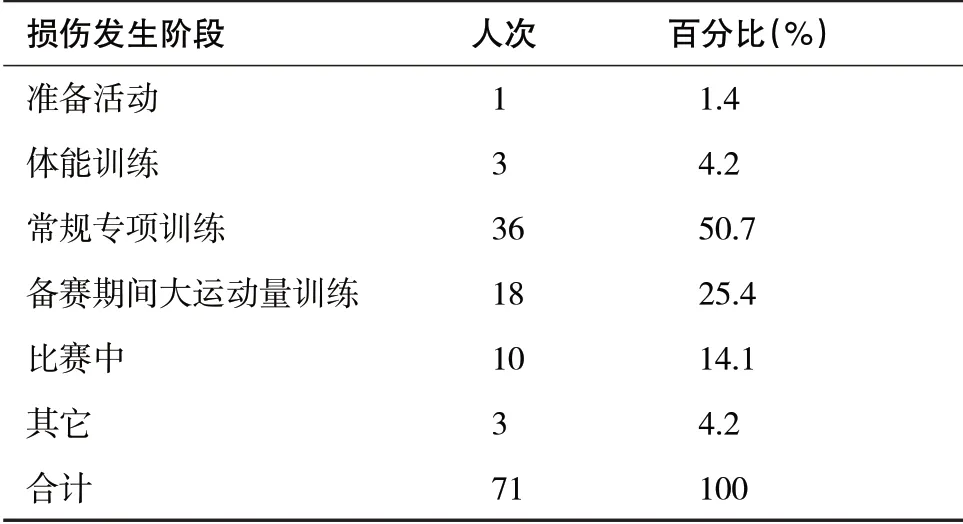

2.3 运动损伤的发生阶段和时间

损伤发生阶段主要在常规专项训练中占50.7%,备赛期间大运动量训练位列第二占25.4%,比赛中排在第三占14.1%(见表3).常规专项训练是损伤发生最多的阶段,运动员在常规训练中经常要冲击自身的最高重量,大重量的成功试举要求运动员要有非常好的身体素质[5],若是运动员的身体素质训练不足,常规训练中将会出现更多损伤;还有可能是在一堂训练课中随着运动量的积累,训练进行到后几项训练时运动状态没有刚开始训练时那么专注,若是运动员一不小心走神了就很容易受伤.所以,常规专项训练中一旦运动员走神了教练员要及时提醒运动员.备赛期间大运动量训练,可能是小周期训练量安排的不够合理,当每天训练量太大时,又没有足够的恢复再生部分[6],队员的身体恢复时间不够,造成机能状态不佳,容易造成损伤的发生.所以,教练要察言观色,看见运动员状态不好时及时让运动员休息或做辅助性练习;比赛中.有些运动员比赛的经验不足,比赛前一天由于精神过度紧张导致睡眠质量不是很好,睡眠质量又会影响到人体的身体机能状态和激素水平等生理因素,并且有的运动员比赛前还需要减体重,在多种因素的影响下,当运动员在比赛中试举自身的极限重量时很容易引起损伤的发生.所以,称完体重后教练员要及时给予运动员营养补充,比赛中教练要积极调动起运动员的激情和自信,让运动员充分做好热身活动,并合理安排试举重量.

表3 福建省马江基地举重运动员运动损伤发生阶段(n=44)

损伤发生时间在冬季最多,占33.8%,跟许良福等人调查的结果一致[7];其次是春季占29.9%;最后是夏季和秋季各占18.2%.一年四季中冬季是最为寒冷的季节,若想让身体保持较好的机能状态,热身活动需要比夏季花费的时间更长,通常冬季时运动队都会增大运动量,如果热身活动不充分很容易导致损伤的发生[5].在大运动量训练之后运动员身体机能水平没有充分恢复,导致身体状态不佳,训练中若没有及时补液,也会出现身体机能下降,从而导致运动损伤的发生.

2.4 运动损伤的类型和部位

表4 显示,在发生损伤的44 名举重运动员中,损伤的类型主要是拉伤、劳损、扭伤、撕裂伤.拉伤是举重运动员损伤最多的类型,可能与举重运动的特征有关(速度快爆发性强),也可能和青少年的身体结构还没发育完全有着很大的关系.拉伤主要是以肌肉拉伤为主,包括腰背部伸展的肌肉、股四头肌等肌肉.举重运动的特点导致了韧带拉伤也很常见,如有些举重运动员若没有憋紧腰背肌群,可能会出现弓腰动作,在做提拉动作时,骶髂关节承受的压力太大,容易导致骶髂关节韧带拉伤[8].

表4 福建省马江基地举重运动员运动损伤类型(n=44)

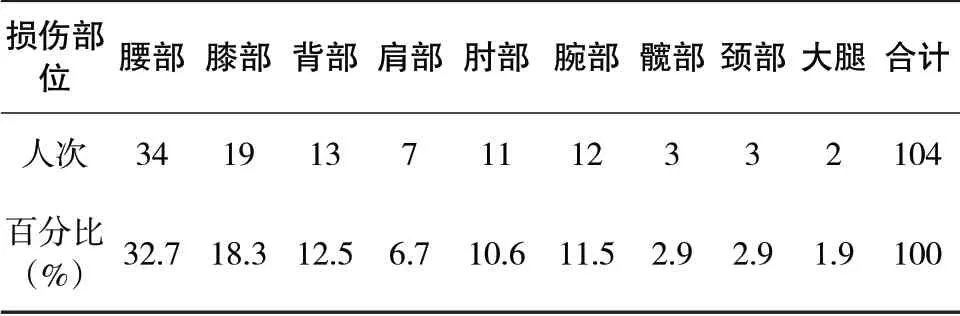

运动损伤发生的部位跟以往的研究相同都是腰部占首位[1,4],其次为膝部,而大腿、颈部和髋部较少(见表5).腰部特殊的生理结构(前、后纵韧带、关节突关节、椎间盘等),腰椎和骨盆还是联动体,若骨盆的位置发生变化,腰椎随之发生改变.常见举重运动员骨盆前倾,腰椎过度前突,随着运动负荷的不断累积,腰痛必然会发生.膝关节是人体内最大、最复杂的关节,举重运动员常见的是踝关节内翻,若长期是在踝关节内翻位重复大重量的蹲和翻铃,容易造成膝关节外侧半月板的磨损,加上膝关节的力学环境的复杂性共同决定了膝关节受伤几率很大.提示举重运动受伤部位与项目特点有关,在训练中教练要注意观察运动员身体姿势的变化.

表5 福建省马江基地举重运动员运动损伤部位(n=44)

2.5 运动损伤发生的动作和原因

运动员训练过程中最易发生运动损伤的动作依次排序是:翻铃与硬拉各占23.2%,支撑占17.1%,上挺占15.9%,后蹲占13.4%,转肩和其它动作各占3.7%.翻铃动作损伤发生的原因可能是翻铃下蹲接杠时动作没有衔接好,从而造成腰部的急性损伤;硬拉动作中若是运动员没有憋紧腰背,可能导致腰椎周围不稳或腰部周围肌肉的拉伤.访谈发现,有些运动员采取腰椎屈曲的动作来做硬拉,随着重量的增加,极容易诱发椎间盘的突出.因此,训练时教练应及时纠正队员的错误动作.

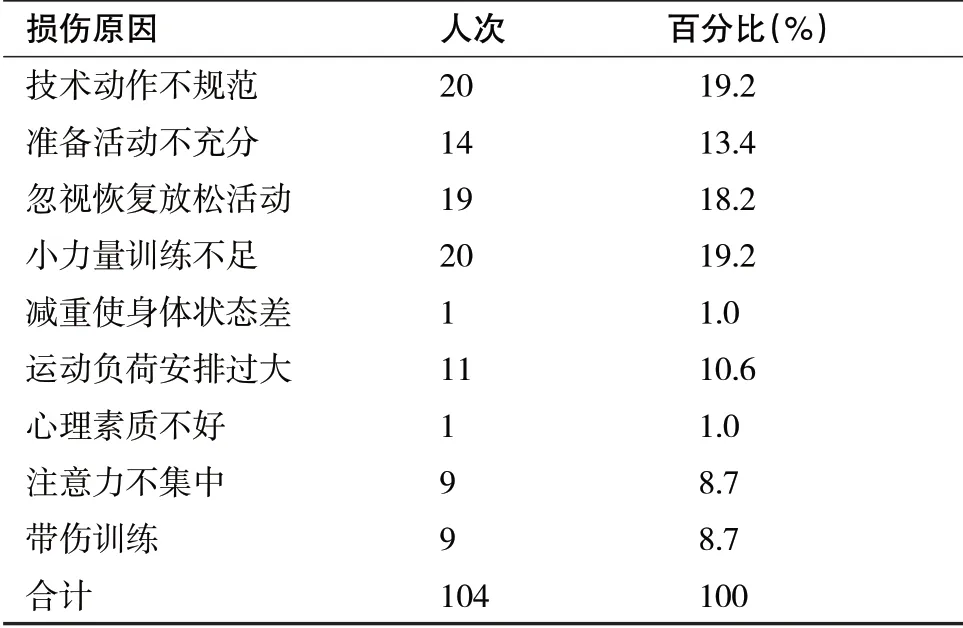

表6 表明,运动损伤发生的主要原因有:(1)技术动作不规范.举重运动讲究“近、快、低、准”原则[9],要求人铃系统的高度协调配合与肌肉的精准发力,发力时杠铃重心贴近人体重心,减少做功距离,发力和下蹲支撑要快,流畅标准的完成动作.但有的运动员提铃小臂太过紧张,发力不够准确,接杠转肩不够及时,一个技术动作阶段没做好会影响到下一阶段的动作,当动作发生变形时,极其容易发生运动损伤.(2)小力量训练不足.小肌肉群是人体的深层稳定系统,若深层的稳定系统没有工作,很容易导致腰部和肩部等部位的损伤.小肌肉群可以通过核心力量的训练来加强,核心力量训练可以有效降低损伤的风险[10],有研究表明普拉提对核心肌群的训练效果显著[11],所以,可以在训练队引进普拉提的训练方法,加强对小肌肉群(核心肌群)的训练.(3)忽视放松恢复活动.训练结束后身体各项机能下降明显,放松活动能消除神经、肌肉的疲劳[12],减轻肌肉延迟性酸痛,提高肌肉的延展性,增加关节的活动范围,恢复体能,为下次训练做准备,预防损伤的发生.(4)准备活动不充分.做好准备活动能使机体在神经系统、心理、身体机能等方面有足够的适应,可以较好的预防损伤事故的发生[13].(5)运动负荷安排过大.运动量安排不妥[14],某个局部负荷较大,加速机体疲劳的产生,容易诱发运动损伤.例如在专项训练课上,教练急于提高运动员的下肢力量,深蹲动作安排过多,每天都集中安排后蹲、半蹲、宽挺蹲等下蹲动作,长时间过度憋紧腰背,造成腰背肌负担过重,容易发生腰背肌肉劳损[4].

表6 福建省马江基地举重运动员运动损伤原因(n=44)

2.6 运动损伤后的治疗手段

运动损伤发生后,队员采用的主要治疗手段有:针灸或电针占33.9%,手法或按摩占18.3%,,运动疗法占16.5%,神灯与牵引各占8.7%,外用药物占5.2%,封闭治疗占0.9%.由于运动员通常采用多种治疗手段,对某一治疗手段进行评价较难,总的疗效令人不满意.运动疗法在以往的研究中没有出现[3],此次调查所占比重很高.运动疗法是运动员有意识的主动去参与训练,治疗效果显著,但需要较长的周期.

2.7 运动损伤防护知识的来源

运动员运动损伤的防护知识来源有:队医占34.2%,教练占32.4%,队友占13.5%,媒体(电视、网络、APP等)占10.8%,书籍占5.4%,培训学习占2.7%,学校占1%,可以看出队医和教练是运动员防护知识的主要来源.因此,定期组织队医外出参加学习,可以提高队医的治疗水平;在空闲时间要组织队医给教练和运动员普及运动损伤防护的相关知识,让运动损伤防护的知识在训练计划和指导教学中体现出来,才能更好的预防损伤的发生.

3 结论与建议

3.1 结论

3.1.1 运动员的损伤率为93.6%,男运动员损伤率为96.8%,女运动员损伤率为87.5%.

3.1.2 损伤率最高的是国家一级举重运动员,随着运动等级的提升和运动年限的增长,运动员损伤次数也随之增加.

3.1.3 损伤性质以慢性损伤为主,伤情以中度伤居多.

3.1.4 损伤发生阶段以正常量专项训练为主,损伤发生时间冬季居多.

3.1.5 损伤类型以拉伤、劳损为主,损伤部位以腰部占首位.

3.1.6 翻铃与硬拉动作最易发生损伤,运动员采用的主要治疗手段有:针灸或电针、手法或按摩、运动疗法.

3.1.7 损伤有多种原因,突出因素为技术动作不规范、小力量训练不足和忽视放松恢复活动,热身活动和训练负荷量的安排也是极重要的因素.

3.1.8 运动员运动损伤的防护知识主要来源于队医和教练.

3.2 建议

3.2.1 定期开展座谈会,提高运动员的思想觉悟,加强运动员自我保护意识.

3.2.2 加强运动训练和比赛过程中的医务监督,及时发现问题和解决问题,有效避免损伤的发生.

3.2.3 优化运动员的技术动作,使运动员的技术动作符合举重生物力学的“近、快、低、准”原则,掌握正确的用力次序.

3.2.4 加强运动员小力量的训练,尤其是薄弱环节的强化,如核心肌群的训练可以引进普拉提训练方法进行强化.

3.2.5 组织队医向教练员和运动员科普预防运动损伤的知识,讲解训练前的准备活动与训练后的放松活动的重要性,避免损伤的发生.

3.2.6 遵循循序渐进原则,妥当安排训练负荷,避免局部负荷过大,诱发损伤的发生.

3.2.7 可以增加功能性动作筛查的测试[15],通过FMS筛查出每个运动员的身体功能的薄弱环节,再制定专门的改善方案来提高身体的薄弱部位,降低损伤风险.

3.2.8 定期组织队医参加专业培训,提升队医的治疗水平,提高运动伤病的痊愈率.