利奈唑胺致血小板减少与二氧化碳分压相关性分析

王天琳,张 欢,李 晶,夏 蕾

(1.中国人民解放军总医院药学部,北京 100853; 2.重庆医科大学药学院,重庆 400016)

继发性血小板减少是利奈唑胺临床最常见的不良反应之一,发生率介于11% ~ 40%之间[1-4],尤以重症患者高发,机制研究多考虑药源性骨髓抑制、免疫介导和血小板氧化损伤等。临床研究也已证实,年龄、基础血小板值、血清白蛋白水平、肾功能是该不良反应发生的危险因素。近期有动物实验研究结果显示[5],除骨髓巨核细胞外,肺脏也是血小板产生的重要脏器,即血小板减少可能与肺功能存在相关性。本研究通过收集肺部感染后应用利奈唑胺并出现血小板减少的患者,分析血小板计数和动脉血二氧化碳分压值(PaCO2)间的相关性,探讨肺功能在血小板减少中的潜在作用及临床意义。

1 资料与方法

1.1 病例来源

采用回顾性、单中心、队列观察的研究设计,利用我院药物使用大数据评价系统,选取2016年1月1日至2018年12月31日期间入住我院第一医学中心外科监护病房和呼吸科监护病房,因肺部感染单独或联合使用利奈唑胺进行治疗并出现血小板计数下降的患者,共计47例,其中男性40例,女性7例,平均年龄(70.68±17.93)岁,利奈唑胺用法用量均为600 mg,q 12 h,ivgtt。根据利奈唑胺治疗的不同阶段提取患者的血小板计数和PaCO2,分为治疗前组(源于患者治疗前48 h内的血常规和血气分析)、治疗后组(源于患者使用利奈唑胺过程中或停药48 h内的血常规和血气分析)、停药后组(源于患者停用利奈唑胺后3 ~ 14 d内的血常规和血气分析,以血小板计数最高值和二氧化碳分压最低值记)。本研究获得解放军总医院临床研究伦理委员会批准(S2018-196-01)。

1.2 排除标准

①使用利奈唑胺治疗< 3 d;②机械通气;③利奈唑胺开始治疗前48 h或治疗结束后14 d内未进行血常规和动脉血气检查;④合并使用明确具有骨髓抑制或引起血小板减少的药物;⑤服用含有活血化瘀、清热解毒功效的的饮片或中成药;⑥合并血液系统疾病、风湿系统疾病(主要为结缔组织病)、急性重症胰腺炎、肝母细胞瘤等引起血小板病理性减少的疾病;⑦使用利奈唑胺前血小板计数< 100×109·L-1或>400×109·L-1。

1.3 血小板计数和PaCO2值采集

通过医院信息系统回顾性记录纳入患者治疗前、治疗后及停药后的血小板计数和PaCO2值。

1.4 血小板计数下降程度

根据治疗前和治疗后血小板计数计算出血小板下降程度(%),按血小板下降比例分为轻度组(≤25%)、中度组(25% ~ 50%)和重度组(>50%),将血小板计数低于100 × 109·L-1定义为血小板减少症。

1.5 统计学分析

所有数据均采用SPSS 21.0软件进行分析,其中计量资料以(标准差±平均值)的形式表示,组间数据比较采用方差分析,考察相关性采用spearman系数进行秩相关分析,以P < 0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 一般情况

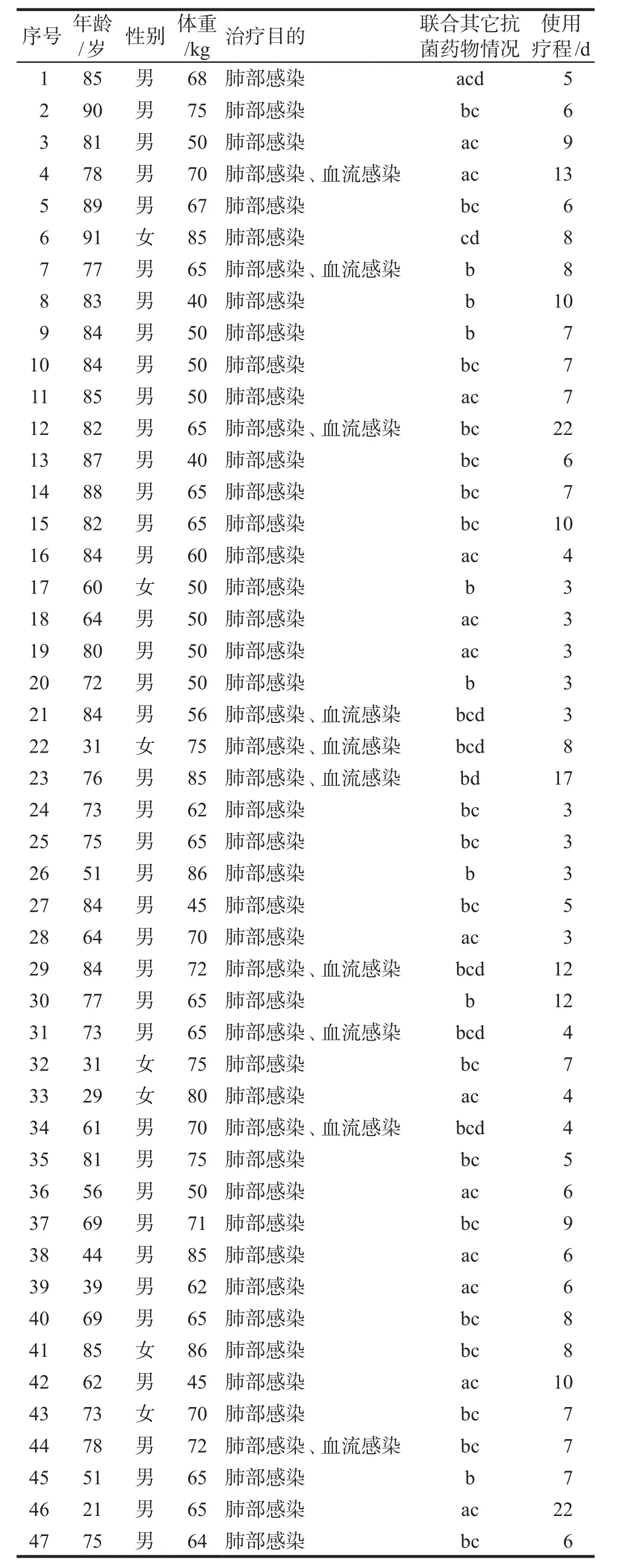

患者一般情况详见表1。

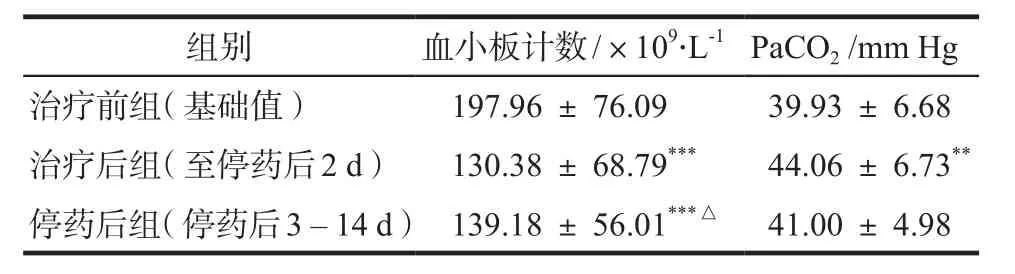

2.2 利奈唑胺治疗前后血小板计数与二氧化碳分压变化情况

患者平均使用利奈唑胺治疗(7.28±4.35)d,平均联合抗菌药物(2.98±0.53)种,血小板计数达到轻度下降的21例,中度下降17例,重度下降9例,其中有2例血小板下降超过80%,停药基础上给予输注血小板等对症治疗,达到血小板减少症诊断标准的21例。如表2所示,利奈唑胺治疗后血小板计数与治疗前相比具有显著性差异,停药后有所恢复,但与治疗前组、治疗后组相比仍具有显著性差异。利奈唑胺治疗后PaCO2均值明显升高,其中32人PaCO2升高,升高超过基础水平50%的5人(包括超过基础水平100%的2人),15人PaCO2下降,4人下降超过基础水平20%,与治疗前组相比具有显著性差异,停药后32人有所恢复,15人仍有升高,但未见统计学差异。

表1 患者基本情况Tab 1 Basic information of the patients

表2 利奈唑胺治疗前后血小板计数与二氧化碳分压变化情况Tab 2 Changes of platelet count and PaCO2 before and after linezolid treatment

2.3 血小板计数与二氧化碳分压间的相关性

血小板计数与PaCO2值间存在显著性负相关(r= - 0.205, P = 0.015),血小板计数下降程度与给药前PaCO2值存在显著性正相关(r = 0.350,P = 0.016)。见表2。

2.4 血小板下降程度与联用其它抗菌药物品种数和利奈唑胺使用疗程相关性

如表3所示,三组间患者合用其它抗菌药物品种数及使用利奈唑胺疗程未见显著统计学差异(P >0.05),患者血小板下降程度与合用其它抗菌药物品种数及使用利奈唑胺疗程也未见显著相关性(r = - 0.029,P = 0.845;r = - 0.090,P = 0.549)。

表3 血小板下降程度与联用其它抗菌药物品种数和利奈唑胺使用疗程的相关性Tab 3 Correlation of the degree of thrombocytopenia and the number of other antibiotics and the course of treatment of linezolid

3 讨论

血小板减少是限制利奈唑胺临床使用的最常见原因,众多研究推测,药物干扰线粒体功能进而抑制血小板从成熟巨核细胞中释放是其产生血小板减少的最主要机制[6-7],结合巨核细胞骨髓源性的普遍认知,既往研究药源性血小板减少机制多集中于评价药物造成的“骨髓损伤”。近期,有权威研究以动物实验证实,肺脏也是巨核细胞存在的主要脏器,且肺脏中的巨核细胞具备生产血小板的能力可能超过骨髓[5],并具备骨髓受损时造血能力的代偿性恢复功能。因此,肺功能下降可能是继发性血小板减少的潜在机制。

本研究回顾性分析了利奈唑胺相关血小板减少患者治疗前后PaCO2的变化情况并进行了相关性分析,结果表明,患者血小板计数下降程度与基础PaCO2值间存在显著性正相关,患者治疗过程中的血小板计数变化与PaCO2值间存在动态性负相关,提示基础PaCO2水平可能具备预测和评价利奈唑胺或其它药源性血小板减少的重要作用。

PaCO2水平常用于评判呼吸性酸碱平衡障碍,并可在一定程度上客观反映出呼吸系统损伤患者的疾病性质和程度。肺功能受损时,通气功能或弥散功能发生障碍,外排CO2能力下降,PaCO2水平上升[8],PaCO2水平是回顾性分析中为数不多的呼吸功能客观评价指标之一。但肺功能损伤对肺脏巨核细胞储存能力、血小板生成能力是否存在影响尚且未知。肺脏是全身唯一直接与外界氧接触的器官,有研究[9]证实,其较高的含氧浓度可能是诱导巨核细胞定向移行的主要因素。巨核细胞可通过血小板膜糖蛋白Ib-血管性血友病因子(von willebrand factor,vWF)信号促进血小板前体的生成[10],而肺动脉中恰恰含有大量vWF。因此,降低肺组织含氧比例(PaCO2升高),抑制信号分子产生或释放,进而调节巨核细胞向肺移行和释放血小板可能为PaCO2与血小板计数存在显著性负相关的潜在机制。此外,肺炎发生时,血清血小板生成素(thrombopoietin,TPO)水平也有明显增加,但是否对外周血小板计数存在影响尚存争议[11]。

造血干细胞代偿能力极强,日常处于静止状态在骨髓或移行至肺脏中储备,仅有肺功能损伤尚不足以引起血小板显著性下降。本研究入组患者均患有肺部感染,肺功能失代偿,即存在与利奈唑胺的骨髓抑制作用相叠加而加重血小板减少的可能性。因此,纳入非肺损伤患者的对照研究将成为下一步研究的重点。

此外,本研究入组患者达到血小板减少症诊断标准的有21人,平均利奈唑胺使用疗程低于文献报道的7至14 d甚至更长时间[12-13],未见合用抗菌药物品种数、利奈唑胺疗程对血小板下降程度的显著影响,可能与本研究入组样本量偏小、患者年龄较大、病情较重、合并其它影响因素较多等原因有关,需进一步增加样本量予以验证。

综上所述,本研究以PaCO2为观察重点,证实了肺功能损伤与血小板下降存在相关性,从临床角度验证了肺脏造血功能理论,为预测利奈唑胺引起血小板减少提供了新的观察指标,为预防和治疗药源性血小板减少提供了新思路。