哌拉西林钠/舒巴坦钠致继发性血小板增多症伴迟发型皮疹1例

于雅卉,沈江华,褚燕琦

(1.首都医科大学宣武医院药剂科,北京 100069;2.首都医科大学药学院,北京 100053)

1 临床资料

1例40岁男性患者因摔倒后胫骨平台骨折于2019年4月24日入院。入院诊断:右侧胫腓骨上端骨折。无既往病史,无食物药物过敏史。入院后完善各项检查,体温36.5 ℃,P 80次·min-1,R 20次·min-1,BP 120/80 mm Hg(1 mm Hg = 0.133 kPa)。右侧胫骨近段肿胀,触痛明显,右侧膝关节活动受限,浮髌试验阴性。实验室检查:白细胞(WBC)16.67×109·L-1,中性粒细胞百分比(NEUT%)90%,中性粒细胞(NEUT)15.01×109·L-1,红细胞(RBC) 4.79×1012·L-1,血小板(PLT) 284×109·L-1。

4月25日(手术日)在椎管内麻醉下行“胫骨近端骨折切开复位钢板螺钉内固定术”,术中出血约200 mL。4月26日(术后1天),患者生命体征平稳,给予哌拉西林钠/舒巴坦钠(商品名称:一君,4 : 1,5 g,q 8 h)预防感染、磺达肝癸钠(商品名称:安卓,2.5 mg,qd)术后预防血栓形成、注射用泮托拉唑钠(商品名称:潘妥洛克,40 mg,qd)预防应激性溃疡,实验室检查:WBC 11.91×109·L-1,NEUT% 86.3%,NEUT 10.28×109·L-1,RBC 3.57×1012·L-1,PLT 230×109·L-1。之后每日换药,发现伤口部位时有水疱,并有少许渗出,伴低热,故持续使用哌拉西林钠/舒巴坦钠预防感染。5月5日(用药10 d),患者左侧脚踝、髋骨和右侧肩胛骨等多个部位出现皮疹,充血且压之不褪色,伴有瘙痒感,无发热,考虑药物引起的过敏反应,故停用哌拉西林钠/舒巴坦钠、磺达肝癸钠和注射用泮托拉唑钠。5月6日(停药1 d),实验室检查示:WBC 7.67×109·L-1,NEUT% 67.5%,NEUT 5.18×109·L-1,RBC 3.07×1012·L-1,PLT 872×109·L-1,C反应蛋白、降钙素原、肿瘤标志物、ANA谱、ANCA谱、抗磷脂抗体谱均无异常,下肢静脉超声无血栓形成,腹部超声无异常。5月7日(停药2 d),PLT 865×109·L-1,加用阿司匹林肠溶片100 mg,qd。5月9日(停药4 d),皮疹消退,PLT 881×109·L-1。5月13日(停药8天),PLT 824×109·L-1,患者出院带药阿司匹林肠溶片100 mg,qd。5月26日(停药21 d),复查PLT 260×109·L-1,停用阿司匹林肠溶片。

2 讨论

2.1 哌拉西林钠/舒巴坦钠引起血小板异常升高的不良反应关联性判定

患者术后使用哌拉西林钠/舒巴坦钠、磺达肝癸钠和泮托拉唑的第10天,出现皮疹伴瘙痒,查PLT 872×109·L-1,与三种药品均有时间关联性。查阅药品说明书及国内外文献,有β-内酰胺类抗菌药物可引起血小板升高文献报道[1-7],磺达肝癸钠说明书中有特发性血小板增多的叙述,但磺达肝癸钠和泮托拉唑引起血小板升高的文献缺失。同时患者还发生了迟发型皮疹,三种药品说明书均有提及,有文献报道,泮托拉唑致过敏性不良反应已被证实为速发型[8],本案例患者发生皮疹的时间在用药后的第10天,属于迟发型变态反应,与相关文献报道[9-13]的哌拉西林引起皮疹多发生在用药后的第4 ~ 11天的说法一致。医生怀疑不良反应与药物有关,停用以上药物。2 d后,皮疹逐渐消失,停药21 d,PLT恢复到正常值。且患者发生皮疹、血小板升高发生在手术后10 d,疾病持续好转,且通过患者体征和相关检验指标可以排除感染因素,未使用其他药物,基本排除了其他药物和疾病因素的影响。患者未再使用上述药物。根据国家ADR中心制定的关联性评价标准,该不良反应的关联性评价结果为“可能”,严重程度为一般,停药并治疗后恢复正常。

2.2 哌拉西林钠/舒巴坦钠引起血小板异常升高的国内外概况及发生机制

血小板计数≥450×109·L-1定义为血小板增多症,血小板计数≥1000×109·L-1定义为极端血小板增多症。血小板增多症分为原发性和继发性,继发性血小板增多症的原因包括骨髓增殖性疾病、感染、肿瘤、压力、创伤、溶血、缺铁性贫血、脾切除和药物因素(抗肿瘤药、血液系统药物、抗菌药、皮肤用药、抗精神病药、内分泌系统药物、免疫系统药物)[14]。

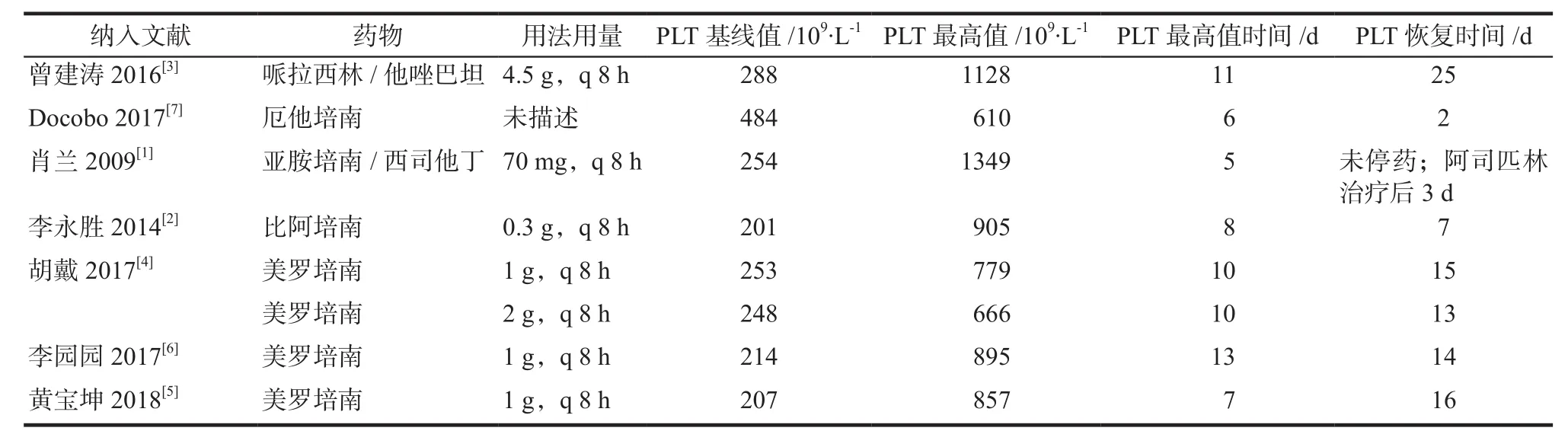

通过检索中国知网、万方数据库以及PubMed数据库,国内外罕有哌拉西林钠/舒巴坦钠引起血小板升高的不良反应报道,从1987年至2018年,共有12名作者发表的14例β-内酰胺类抗生素引起血小板升高的个案报道。男性10例,女性4例,平均年龄为52(3 ~ 73)岁。PLT升高峰值的平均时间9(5 ~ 13) d,其中有5例为极端血小板升高;通过停药或停药并药物治疗均恢复至正常,平均时间为16(2 ~ 38) d。另外有3个青霉素类临床实验文献中也有血小板升高的报道。详见表1。

抗生素引起血小板升高的机制目前还没有定论。Josefsdottir等[15]在小鼠实验中得出结论:长期使用广谱抗生素会对小鼠模型中造血功能产生影响,白细胞减少和血小板计数升高等均具有统计学意义。其机制是:抗生素并没有产生对祖细胞的直接毒性作用,而是消耗了肠道微生物群,使肠道中Stat1信号受到了抑制,从而影响了正常造血祖细胞群的细胞周期活动,但这种抑制作用是可逆的,抗生素停止使用2 - 4周后,白细胞、血小板和淋巴细胞均恢复至正常值。

2.3 哌拉西林钠/舒巴坦钠引起血小板异常升高的防治措施

在使用β-内酰胺类抗生素时,除用药前的皮试和用药时及用药后常见不良反应的观察外,对血小板升高的罕见不良反应也要警惕,一旦怀疑和抗生素相关,要及时停药或换药,并定期监测血小板计数至恢复正常,根据患者年龄、疾病和用药情况,权衡出血与凝血的风险,血小板计数越高、持续时间越长,患者发生出血或血栓的风险可能就越大,因此必要时给予抗凝(低分子肝素、利伐沙班)和抗血小板(阿司匹林、氯吡格雷)的治疗,降低并发症风险。

综上,哌拉西林钠/舒巴坦钠常见的不良反应包括皮肤皮疹、瘙痒和消化系统不良反应,罕见血细胞减少。虽然血小板升高的不良反应在说明书中并未提及,但此类药物引起此类不良反应的个案报道与相关机制的研究近年来已有发表。尽管药物引起的血小板升高极少有血栓性并发症的发生,但仍建议临床在使用β-内酰胺类抗生素时,要警惕血小板的变化,无出血和血栓风险者可以停药并动态监测血小板计数,有高度风险者为了避免并发症的发生,需要进行抗血小板和抗凝的治疗。

表1 近十年国内外β-内酰胺类抗生素致血小板升高个案报道Tab 1 Cases of thrombocytosis induced by beta-lactam antibiotics at home and abroad in the past decade