近代两淮盐业市镇的因袭与变迁

张鹏程

摘 要:十二圩是两淮地区的典型盐业市镇。晚清至民国年间,该镇因盐运而兴,牵动两淮地域。1931年南京政府颁行《盐法》前后,十二圩成为多方利益博弈的焦点,因受制于诸多新因素而趋向衰败。本文对十二圩盐务的长时段考察表明:在新旧两种国家权力的相继渗透下,构筑在单一产业形态上的盐业市镇,既不能再因袭传统食盐专卖制度,也很难适应追求盐务近代化的新国家意志。十二圩是因盐而聚的两淮社会近代以来巨大变迁的缩影。

关键词:十二圩;盐业市镇;国家权力;地域社会 中图分类号:F291

文献标识码:A 文章编号:1003-9864(2020)04-0014-12

长期以来,以扬州为中心的两淮盐业一直是学界关注的热点。既有研究大多聚焦淮盐的盐政改革、盐商、食盐专卖、私盐贩运等议题,对区域内盐业市镇的研究着墨较少,而有限研究又多聚焦盐业市镇的空间格局、城镇体系等宏观问题①。

实际上,盐作为传统时代统制程度最高的商品之一,是国家权力在地方社会中运作的一种重要载体。这一点在两淮地区诸多盐业市镇形成、壮大及演变的过程中体现得极为明显,但目前学界对此关注尚有不足②。因此,选取十二圩对其进行长时段聚焦式考察,有助于更清晰地观察这一问题。从同治十二年(1873)开埠起,历经晚清民国,曾控遏淮盐转运数十年的仪征十二圩,是这些盐业市镇中再典型不过的案例③。

本文意图通过对圩镇诸多要素的分解,将微观的盐业市镇置于近代两淮盐业整体衰败的宏观背景下加以考量,探讨新旧两种国家权力,对盐业市镇形成、壮大、塑造和冲击全过程所产生的具体影响,说明在因袭与变迁中,驱动其演化进程的根本动因。

一、盐栈选址的人为干预与自然渊源

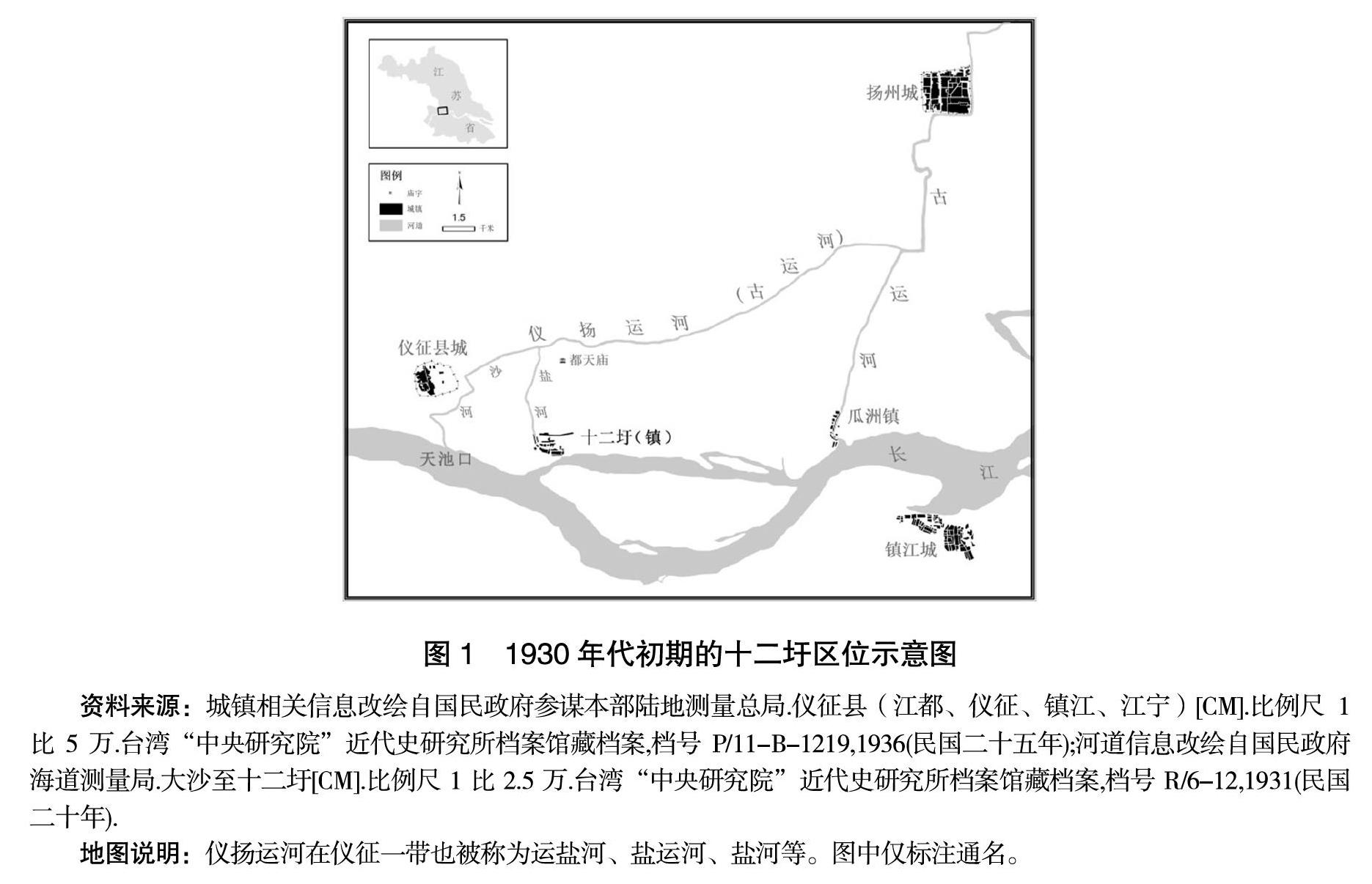

十二圩地处今江苏仪征长江边,“圩”意指低洼地外的防水堤。康熙以后,沿江居民往南开垦,由于这里开发次序列第十二而得名①。十二圩从属之仪征县,有长期的漕、盐转运史,是两淮食盐,特别是淮南盐西运各岸,以及湖广等地漕粮北送的双重枢纽。至明清两代,仪征盐栈除在洪武年间短暂外迁瓜洲外,其他绝大部分时间都稳定地设置在天池口②。

道光十一年(1831),陶澍推行票盐改革,通过天池口售往湘、鄂、皖、赣四省(扬子四岸,纲岸)以及江苏本省各县(食岸)的淮盐量逐渐减少③,本地盐运业受到一定冲击。咸丰三年(1853),受太平天國战争影响,各盐务机构东迁泰州。战后,因仪征运口淤废,两江总督曾国藩又将盐务机构迁至瓜洲六濠口④,这是继明初以后,两淮盐船再次由瓜洲通江。

最初,曾国藩并未意识到淮盐转运枢纽多变的格局。在他将盐栈移置瓜洲时,曾自信谈到:“(六濠口)虑岸堤、盐栈之溃圮,则排以木桩,随时可以补救……数者似均无足深虑,勿庸议复仪征故道。”⑤ 但江势的演变毕竟超出他的设想,同治十一年,六濠口塌入长江⑥。至光绪初年,瓜洲全城也尽数沦入江中⑦。六濠口甫塌,时任两江总督并署理盐政的张树声“拣员前往仪征复勘”⑧,初步设想将盐栈重新设回仪征境。同治十二年四月,鉴于“十二圩地势极好”⑨,继任两江总督的李宗羲也承认“瓜栈有不能不迁之势,仪征有必须改复之理”⑩。是年十月十五日,淮盐总栈正式从瓜洲搬迁到十二圩○11 。十二圩所处区位环境参见图1。

可以看到,河势变迁实际上成为盐运枢纽选址最先决的条件,瓜洲、仪征两地的区位优势也因之此消彼长。早在明初,盐栈第一次由瓜洲迁回仪征时,瓜洲当地人就感叹“前代掣盐渚上,冠盖络绎,商贾繁盛……自移掣真州(注:今仪征)……街市寥落,宛如乡野,采风者无不盛衰之感焉”①。自然变迁对区位优劣之影响可见一斑。

尽管淮盐转运枢纽曾在瓜、仪间不断摆动,但其仍以停留仪征次数最频、时间也最长,这一趋势带有一定的必然性。从历史自然地理的角度来看,十二圩所在长江河段,因为上游有基岩状矶石,江水遇之便不断被向南挑流,北岸遂被保护而冲刷减少,近百年来的河势也就比较稳定②。而瓜洲所处的长江河段,却受制于江中沙洲广阔,水道弯曲,河势左冲右淤,险工崩塌时有发生③。

然而,河势的局部状态毕竟是短期的和相对的。从更长时间和更大范围看,瓜、仪两地都位于长江镇扬河段北岸,江水主泓到这里被分为南北两汊。在水动力机制的缓慢作用下,北汊会逐渐衰落而向北归并成陆,南汊则会日趋强盛,成为新主泓,这才是相较局部崩、淤而言的全局趋势④。从这个意义来说,十二圩在晚清以后作为盐运枢纽的地位,其实在一开始就被蒙上了一层阴影。

二、盐政变化与盐运枢纽地位的确立

除开盐栈选址的自然渊源,十二圩的崛起还尤赖于特定的时代背景。太平天国运动中,清政府曾视为命脉的两淮盐课大受冲击,镇压太平军的主力——湘军,也极受制于盐课提供的军饷,“诸军仰食,性命相依”⑤。

因此,为尽可能多地榨取盐利,相继任职两江总督兼署盐政的曾国藩、李鸿章不断上调盐商起票盐引的最低数量,并推行循环配运等政策①。这些措施,实质上使得陶澍改革后已濒于绝境的纲盐法死灰复燃,“虽未复纲法之名,仍名为票法,实即为纲法”②。圩镇得以像前代历数的淮盐运口一样,安享由于盐运高度垄断而带来的庞大利益。

到十二圩这类盐栈掣验并储运的淮盐,历代都以淮南盐为大宗③。进入民国,“一切盐制俱本清代,变更殊少”④。但受制于多种复杂因素,淮南盐产日蹙而淮北盐产日增⑤。这样,在十二圩囤储的盐斤数便青黄不接,官方文件也承认道:

查淮南销数号称七十万引,运于各食岸者岁约十余万引,运于湘鄂西皖者岁约五十余万引,存栈(注:即十二圩)盐斤必有三十万引左右,循环套搭始敷周转,然通泰各场迭岁盐荒,往往产不及额,以致圩上存数亦日以短少。⑥

面对以上窘境,大量来自淮北济南场的食盐,遂被中央盐政管理层调配至十二圩储运⑦,圩镇盐运枢纽的地位,至此愈加重要。除此之外,北洋政府初期的统一盐税运动也带给十二圩莫大益处:由于北洋政府以盐税为抵押向英美等国借款,列强于民国二年(1913)在扬州设立盐务造报稽核分所,次年六月又在十二圩设置稽核支所⑧,以期主导淮盐收入分配。至民国四年前后,在英国人丁恩领导下的盐务稽核系统,已事实操持了两淮盐政。为进一步提高征税效率,丁恩明确规定:

凡盐斤由淮南淮北运至十二圩者,其向来所征之各种课税皆一律取消,改在扬州每担征收一次……所有在十二圩及泰扬所收之税款,皆应一律归入盐款账内,及应责成(十二圩)局员务须将款按时交付。⑨

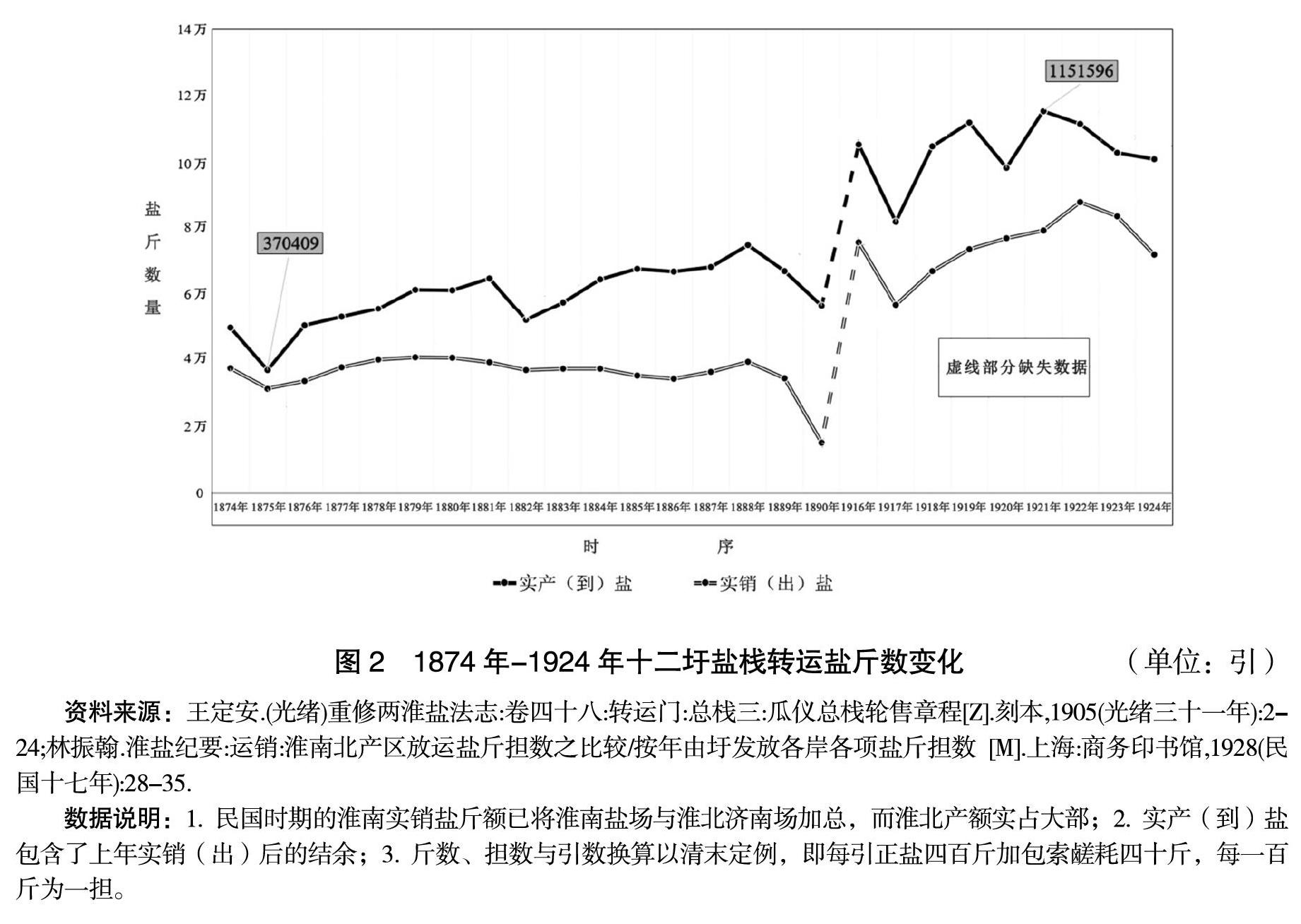

盐税集中收缴,使民初“各省盐课大都截留供饷”⑩ 的局面得到遏制,通过十二圩流入和流出的盐斤数量,也随之明显提高。如图2所示,自民国七年相关改革实施,十二圩总栈实产(到)盐和实销(出)盐分别从上一年的81.8万引、56.7万引显著回升到104.6万引和67万引,并保持了增长势头。核算十二圩盐栈实到盐斤,最高峰出现在民国十年,达115万引,折5.06亿斤,最低谷在光绪元年(1875),也有37万引,折1.63亿斤○11 。也就是说,数十年间平均每天有八九十万斤食盐在十二圩装卸、堆储及转运。庞大的囤盐需求,使十二圩的各类盐务设施占地广大:清末民初,食盐堆场在100亩上下①,而据民国二十六年仪征县地籍图进行复原,其堆场面积已扩充到125亩,比民初的堆场面积增长了四分之一②。

晚清民初渐趋繁荣的盐运业,既进一步确立了十二圩淮盐转运枢纽的地位,也成为聚合十二圩及其周边地域最有力的要素。一个以淮盐转运为事务中心的地域社会,在这一进程中被渐趋塑造出来。

三、地域人群的聚合与盐业社会的塑造

1. 家族与商帮:政策移民下的头面群体

作为江边一隅的沙洲,十二圩初无本地居民。最早迁徙至圩的人口,也大多不是周边土著,而以两湖和江西人居多③。

以湖北黄冈叶氏家族为例,该家族迁仪始祖叶俊贤,系光绪元年到圩。据楚黄(注:即黄冈)航运公所奠基碑文载:“前清光绪元年,岁次乙亥……我帮人父老,随航商、鹾务咸集于仪邑十二圩。”④ 叶氏之所以不远千里迁移至此,当有其独特的时代背景:太平天国战争中,由于“川盐济楚”政策的实施,淮盐在两湖传统引岸丧失几尽。战后,为平衡川、淮诸方既得利益,曾国藩便提出新的引岸划分方案。据此分界策,湖北省内武昌、汉阳、黄州(黄冈)、德安四府专销淮盐,严禁川盐售入:

就川盐浸淮之地,而于其中收复数府专行淮纲……就湖北九府一州计之,现定将武昌、汉阳、黄州、德安四府先行归还淮南,专销淮盐……议定淮分之界,不准川盐侵入分寸。①

由于淮盐在两湖地带悠久的销售史,包括叶氏家族在内的不少黄冈商人,素有从事淮盐运销传统,只是不巧被太平军战火阻断过。前引楚黄航运公所奠基碑文,其实就已明确指出黄冈人与“航商”和“鹾务”间的深厚渊源。一俟官方向湖北四府专销淮盐的政策恢复,再加上次年末(1873)盐运总栈重设在十二圩,来自黄冈的叶俊贤家族便继续远道而来,投身于盐运事业。

据碑记,至迟到光绪十七年,叶俊贤已以“叶董俊贤”身份,“首倡捐酌,置基地一方,并市房五间”② 一跃成为黄冈移民集团的核心人物。不久,叶俊贤后人叶祖植被推举担任十二圩全镇运商董事。光绪三十三年,他在一次平粜圩镇粮荒的事务中崭露头角,受到时任两江总督端方的亲自嘉奖③。民国时期,叶祖植进一步担任十二圩总商董④。在其祖、父两代数十年艰苦经营下,叶俊贤之子叶鸣远极为热心地方事务,很快成为圩镇乃至仪、扬地区的著名商绅,历任十二圩总商会会长和仪征县参议员⑤。另外,由于叶鸣远早年在沪求学,思想颇为开明,“无形中成为圩地人民领袖”⑥。国共鼎革之际,他以民主人士身份坚定地站在中共一方,在渡江战役中贡献良多。1949年后,叶鸣远连续担任苏北行署区首届政协委员和江苏省政协一至四届委员,为叶氏家族纵跨晚清、民国、新中国三个历史时期的移民史画上显赫的句号⑦。

需要特别指出的是,如果我们将十二圩地方头面人物的籍贯划分再具体细化到两湖内部,则湖南商人势力又尤胜于湖北商人。相较叶俊贤为代表的鄂商群体蹑政策而来和相对被动的发家轨迹,湘帮势力则直接源自国家权力下的强制移民。太平天国战争结束后,曾国藩为安置湘军退伍官兵,借整顿两淮盐务之机,大力在十二圩“辅导被裁遣之官兵,改业操舟转业盐运”⑧。将士既已转业,为更好地维护这一群体的商业利益,曾国藩之弟曾国荃亲自制定了规则严密的湘帮内部章程。照该章程,不仅船户、盐民应当公置义田以纾急困,就是基层水手也应统一包揽食宿,按月发钱,甚至还有规定严禁开除湘籍水手。以上诸端,在本质上塑造了一個以地缘关系为核心,内部联系极为紧密的湘帮集团:

水手工食钱向遵曾文正公定章程,空船每月给钱一千五百文,重船每月给钱两千文,嗣后仍宜遵旧章秉公发给,不得扣除伙食,任意克减……船由湘开行驾来之水手,到圩后如皆照常安分守己,船户自不得故意开发。①

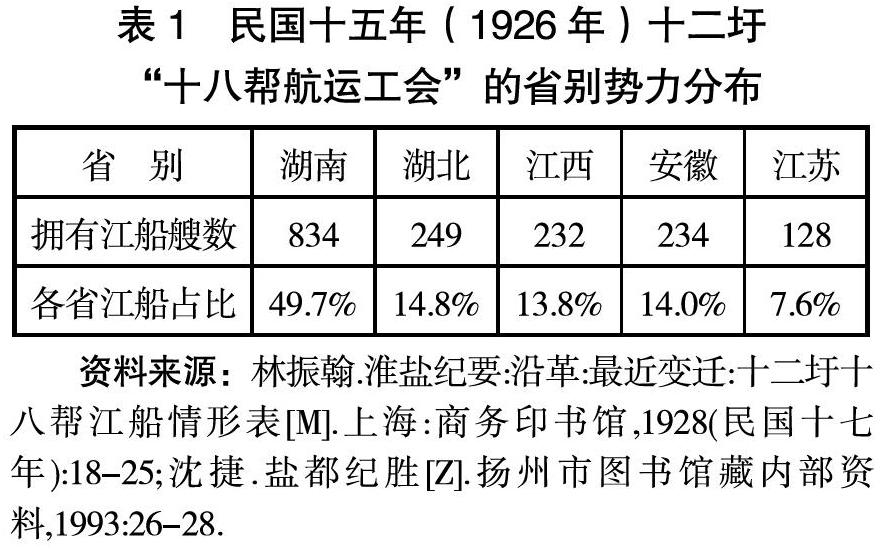

时日既久,湘籍人士更有条件在地方上形成势力。如下表(表1)所示,十二圩航运公会直到民国时期的势力分布,依旧明白无误地展示了这一点。

总之,考察两湖盐商在十二圩的崛起过程,其间政策移民的意味特别明显。应该指出,像两湖盐商这类客籍商人在淮盐运作中扮演的主导角色由来已久:晚清以前,在包括仪、扬在内的两淮地区,从事盐务的商业群体主要是山陕商人(西商)和徽商②。他们在本地占籍落户,积极参与地方事务并不断土著化③。清人即有言:“扬,盖徽州殖民地也。”④ 殆及十二圩作为盐运枢纽时,由于针对两淮盐业的各类国家政策的变化,新兴的两湖籍群体在很大程度上替换了徽籍群体的优势地位,这正是湖北叶氏家族跃升为地方精英,以及湘帮商人占据盐运主导角色的时代背景。

2. 从盐枭到军阀:旧秩序的瓦解和新阶层的融合

十二圩地方舞台上的活跃角色除了商绅们,还有游走在灰色地带的秘密团体,这其中很具代表性的是盐枭徐宝山。徐宝山生于同治四年,家乡在与十二圩一江之隔的镇江府丹徒县。其年岁稍长,徐由于失业,便在十二圩和周边镇、扬州一带专事私盐贩卖,十二圩盐栈囤储的巨量淮盐,不啻徐宝山的发家捷径。

徐氏个性凶恶机敏,逐渐垄断了十二圩私盐运销网,并以圩镇为中心笼络大批部众,成为江淮地区首屈一指的大盐枭。“上自大通、芜湖、汉口、江西,下抵江阴等处,长江千余里,时有该匪私盐船出没其间,多至七百余号,党众万余。”⑤ 徐宝山并不满足于攫取经济利益,还与诸方政治力量有着深度纠葛。最早时,他同十二圩的缉私营笼络关系,互分走私红利。圩镇时有民谣讽刺称:“官盐三门走,私盐一码头”⑥,徐氏权焰之盛不言而喻。稍后,徐宝山拥兵自重,于光绪二十六年就抚清政府。归顺后,他一面协助清廷剿灭江淮其他盐枭,一面又继续扩长势力⑦。辛亥革命前后,徐宝山更是于南北当局间投机摇摆。在革命党和扬州地方士绅均授意两淮盐利尽归于彼后,徐氏便一举“光复”扬州,而为扬州军政分府都督⑧。

像徐宝山这类强有力的盐枭,在两淮盐业发展史上由来已久。他们往往打破引岸限制,肆意贩卖私盐,历代为官府所痛剿①。但回顾徐宝山的发迹史,我们不难发现,徐氏盐枭集团从一个本应是官府势力的对抗者,摇身变为扬州地域内地方精英的合作者乃至保护者。作为盐枭的徐宝山,之所以被士绅们确定为合作对象,当然不是看中了他从十二圩发家的乡土情结,而是因为徐宝山在乱世中掌握武装,政治手腕又颇为高明,足以维持构筑在垄断盐政基础上的扬州地方安靖。辛亥时人对此看得很明白:

所以迎徐回扬,因以为扬州为盐务重心,八大盐商群集于此,是食盐供运销之枢纽。里下河既为产盐之区,十二圩又为食盐转运集散之地。认徐足可左右盐务之安危,遂有迎徐之举。②

业已有学者注意到清末以来江淮盐枭这一特殊势力的崛起③。但我们还应进一步说明,私人盐枭集团之所以有这种向国家暴力机器的转向,追根溯源,是由晚清以来两淮盐业管理体制的下沉带来的。具体来说,无论是徐宝山就抚清廷还是投机革命,都表明原本应用于严厉镇压私盐贩的旧统治秩序,已经发生了动摇。这种国家权力的失驭,遂导致处在体制内相对低环节的地方绅商精英群体,将希望重新寄托在实质身份是盐枭的徐氏集团身上。这正是隐藏在各方移民背景下,由盐而聚的十二圩乃至更广范围的区域社会渐趋靠拢的实质。

3. 生计与信仰:基层社会中的整合进程

除带有移民背景的各色上层人物外,十二圩还聚集起更多具体参与盐运各环节的普通民众。他们大多来自十二圩周边四乡,一般以出卖劳力为生,多少都从盐务中沾得利益。

先来看盐工,盐工占据十二圩基层人口的比例并不太高,但却是圩镇产业运作的核心④。盐工又分陆地盐工和水上盐工两类,而以后者最具代表。水上盐工也即船民,以操持木帆船向各岸运盐为生。鼎盛期的十二圩,木帆船数量极为可观,据记载,在港木帆船约有1600多艘⑤。木帆船因为结构原因,不便于将盐仓封死,这就给私盐倒卖以极大空间⑥。有一段当事人回忆,对此记述颇为生动:

船家经济收入靠什么?大家总认为是靠装运货物拿运费,其实他们大部分收入,全靠盗窃所装载的货物……偷盐羼什么呢?那另有一种“合法”手段。这就是借口有些盐包破裂,故意多加套包,外加草绳捆扎,以冲抵偷盗的盐斤。⑦

由于圩镇上盐工船民之类的流动人口极多,故而餐饮娱乐等服务行当在这里也兴盛繁茂。这些行业的兴衰,完全依赖盐工群体的消费。据民国年间的两份人口调查显示,十二圩盐业工人曾在三年中减少了4000人,但对应的服务行业人员竟至锐减了28000多人,各色活计与盐务相关性之强略可一见⑧。

普通民众在生计上对盐业的依赖,只是十二圩基层得到整合的基础。伴随淮盐转运这一日常事务在几十年中的持续开展,十二圩民间还逐渐形成了各种极具当地特色的民俗活动,其中以都天庙会最为典型。

十二圩的都天庙会对全体民众开放,“三天内,盐务活动停止,各行各业都忙着出会,庙会所用到所有开支及有关事务,都由各行业公会分头负担。”① 这些优惠,无疑对包括基层民众在内的圩镇上下均具有吸引力,因而逐渐成为各阶层都深度参与进来的联欢活动。事实上,都天崇拜是明清以来江淮地区广泛分布的民间信仰,十二圩及其周边的镇扬地区概不例外②。不过,本地这种隆重的都天庙会实有其相对独立的色彩,这可以从流传在十二圩当地的传说中看出一些线索。

都天庙坐落在仪征县城和十二圩间的新城镇,北临盐运河(仪扬运河),历史颇为悠久。早年间该庙一度香火鼎盛,但清代后期逐渐不景气。后来,由于据传十二圩“十八帮”航运公会的运盐船在船难时被都天神拯救,公会遂斥巨资修缮庙宇,几十年间,这里成为广大盐民及四乡居民朝拜的圣地③。

排除民間传说常见的怪力乱神,十二圩的都天崇拜实际源自对盐船遭难的特定记忆。这与江淮地区其他都天神的神格指向(或控制瘟疫蔓延,或庇佑漕运安康),有迥然之异④。另外,这座濒临盐运河的都天庙,为了方便信众朝拜,还一反祠庙建筑坐北朝南的一般样式,而将正门北开,并铺设甬道直趋河岸⑤。以上特点,再次证明了持续开展的盐务活动在民间信仰层面,也给十二圩基层社会留下了深刻而独特的印记。

作为一个共享信仰空间的都天庙,以及作为一个改造化神祇的都天神,均愈加强化了“十二圩”一词作为一个独特地域空间的概念。祠庙及其祭祀的相关神灵,对居住在特定范围内的社会各阶层都构成了一种最重要的公共领域,应该被视为各地共同体的象征⑥。都天庙及其神祇,正可以看作十二圩基层社会结成这种共同体的标志之一。

四、1931年《盐法》带来的多方博弈

伴随联动仪、扬的十二圩社会渐趋形成,举凡食盐运输、盐政管理等盐务大端,都更加紧密地结合在这个地域内,构成了牵一发而动全身的利益共同体。不久,一场由中央层面发起的盐制改革,为我们观察这一共同体的诸多侧面提供了契机。

民国二十年五月底,南京国民政府经过艰难推进,正式颁布《盐法》⑦。该法第一章第一条即开宗明义:“盐就场征税,任人民自由买卖,无论何人不得垄断。”① 这一政策对十二圩产生了至深影响。如前所述,民国以来通过十二圩行销扬子四岸的淮盐,以淮北产区为大宗。而淮北盐运输至十二圩囤储,本就绕道内河,若要再从十二圩运至上游湘、赣等省,不唯耗时冗长,而且运费更加高昂(轮运、帆运的运费差异见表2)。那么,既然就场征税已纳入法条,淮北以晒法为主产出的食盐,便无需再到十二圩中转,只要使用机轮船从海滨产地沿长江直驱内陆即可。

实际上,在《盐法》颁行前后的1920年代末至1930年代初,也确实是机轮船在江苏货物运输中普及的年代②。质言之,十二圩盐运事业存在的必要性和合理性,至此已面临根本挑战。在这样的严峻局面下,利益各方以十二圩为中心,展开了一场实质内容是轮帆之争的长期博弈。

《盐法》制定耗时颇久,所以正式颁布前,早有诸多迹象。例如,1931年1月9日,财政部命令驻扬州的两淮盐运使公署,移驻到淮北灌云县的板浦场,并由淮北稽核分所经理兼任两淮盐运使,不过盐税依旧可在扬州征收③。作为淮北分所驻地的板浦场,历来与作为淮南分所驻地的十二圩南北呼应,而现在却突然以北所为尊。此番调整,无异彻底颠倒了明清以来两淮盐业中长期“南主北副”的传统格局。嗅觉敏锐的十二圩地方士绅,立刻觉察到了中央这一政策的后手寓意。

1931年1月24日,以叶鸣远为首的十二圩商会及民众代表团,赴财政部请愿,要求收回成命④,却被以“淮南盐务仍归运使兼辖,其职权范围亦复照旧,与地方并无关碍”⑤ 的理由搪塞回去⑥。虽然运署之迁移表面上只作用在扬州府城,无涉十二圩,但圩镇地方精英还是有感于青萍之末,故有请愿一事。最终,由于在扬州设场征税的政策毕竟未变,叶鸣远等人没能掀起太多波澜。

进入3月,风闻《盐法》即将公布,十二圩各界加紧了与利益攸关方的联络,众多请愿书与呈文朝南京纷呈而去。举其大荦,多是极度渲染《盐法》变革对当地民众生计造成的不良影响,号称:“千万盐民相惊失色,有若死囚。”⑦

不过,也有一些呈文立足中央立场进行游说,十二圩盐工代表就指出:“圩地十数万民众,千余艘江船,一旦失业,于国都沿江一带之繁荣极有关系。”⑧ 这就点到了盐民生计与国家政治的紧密联系。如果联想到民国初年盐枭徐宝山曾以十二圩为根据地,在江淮一带呼风唤雨的历史,以及1931年初国民党高层内部蒋胡之争日趋白热的局面①,则盐工团体的这一告诫,堪称地方对中央最强烈的抗议。鉴于诸方压力不断,南京方面虽在5月正式颁发《盐法》,但其实并未明确施行时间,在政策上尚有余地②。

基于中央层面的后退姿态,自民国二十一年起,以十二圩盐场职业工会为首的社会群体,希冀更进一步,继续向盐务机关及南京政府诉求彻底停止轮运。由于反抗之声愈加高涨,时任两淮盐运使的缪秋杰,于民国二十三年五月,提出逐年递减帆运等妥协政策,试图安抚失业盐工③。但这些措施由于不能立竿见影,故而双方矛盾仍旧难于化解。

同年六七月间,冲突进一步扩大,抗议人群也从十二圩扩散到了扬州。扬州地方商民四千余人坚持要赴南京请愿,“日唯以完全保留帆运为请求”④。稍后,缪秋杰借口优化淮北盐产格局,严令济南场原设在扬州的七家盐业公司,同三年前两淮运署的北迁一样,也统一搬往板浦场⑤。这一举动,无异要对整个扬州地区的盐务釜底抽薪,终于酿成大规模事变。

10月17日,恰逢缪氏亲临扬州意图解决纷争,扬州全城掀起了罢工、罢课、罢市的风潮。城内各方呼喊口号,声称“扬州即将破产”⑥,缪秋杰本人也被大肆围攻,人谓:“缪使秋杰,勒迁盐业,全扬人民,生机断绝,代表请愿,派兵威胁,公愤罢市,誓达目的。”⑦ 在困局胁迫下,南京政府最终做出让步,七公司北迁之事不了了之,帆改輪计划也继续搁置下去⑧。

检诸众多抗议口号,我们不难发现,至此时为止,无论是十二圩还是扬州的盐务官僚群体、盐商群体或普通平民,都站在了反抗《盐法》的同一战线。总结他们的基本诉求,其一反映在产业上,即不能容许轮运代替帆运;其二反映在地域上,即要求盐栈、行政机构和盐业公司都继续设置在淮南盐区,具体来说就是分别设置在十二圩和扬州。对此间复杂幽微的关系,《中央日报》有一段评述,堪称洞若观火:

七公司一旦移动,则帆运势在必废;(帆运)十八帮一经离圩,则仪圩市面整个瓦解,仪征县治之存废,恐亦将发生问题。因此该两地之人民,对于此事,决不放松,表示为扬后盾,誓死力争,而求最后之生存。⑨

可见,以十二圩的轮帆之争为起点,产业、地域、民生诸要素间环环相扣的关系都交织在圩镇与其周边社会,地方势力暂时在这场反抗国家大政的斗争中取得了阶段性胜利。

就在轮帆之争停息不久的1937年,正值全面抗战爆发,圩镇作为江淮地区的战略目标,在日军战火中被毁⑩,地方士绅和盐民群体四相逃散。战后,国民政府挟胜利威势,在全国范围内继续推广实质上的新盐法①。失去产业支柱的十二圩市面萧条,降为扬州滨江地带的一个普通市镇,至此一蹶不振。

五、结语:新旧国家权力渗透下的盐业市镇

盐是传统时代国家最为专卖的商品之一。明清以来,虽然盐政屡次变迁,但盐税特别是两淮盐税却一直是国家财政的支柱之一。因此,在两淮地区几乎所有盐业市镇形成、壮大和演变的过程里,都有着国家权力深度介入的传统。本文讨论的十二圩,就是其中的典例。

一方面,十二圩得以迅速崛起的若干条件,无论是盐栈选址的确定、盐业群体的移民还是盐业利益集团的形成,均因袭本地区长期的食盐专卖传统,从这一角度看,十二圩当然是旧式国家权力的受益者。但另一方面,导致圩镇衰败的直接因素,即1931年《盐法》造成的冲击,又溯源于追求盐务现代化背景下南京政府的新国家意志,从这一角度看,十二圩也的确是新国家权力的受害者。

綜而言之,地方盐务中国家权力的渗透是一贯和强势的,只是在近代以来,其具体政策指向发生了很大变化。在新政策下,盐日趋从一种专卖商品变为一种普通商品,这是构筑在盐运垄断基础上的十二圩本身衰败的根本原因。由是观之,在更宏大的空间里,处于两淮食盐生产、运销诸节点的盐业市镇衰败,可能正是在相当程度上依附于盐业产业链的近代两淮地区整体衰败的缩影。

(责任编辑:王放兰)

Abstract: Shierwei(十二圩)is a typical salt industry town in Lianghuai area. From the late Qing Dynasty to the period of the R.O.C, the town flourished due to salt, which affected Lianghuai area. Around the time when the Nanjing National Government promulgated the Salt Law in 1931, Shierwei became the focus of multi-party games, which was subject to many new factors and tended to decline. This articles long-term investigation of Shierwei shows that under the successive penetration of the old and new state powers, the salt industry towns built on a single industrial form can neither follow the traditional salt monopoly system nor adapt to the new national will for pursuing the modernization of salt affairs. Shierwei is the epitome of the tremendous changes in Lianghuai area in modern times.

Key words: Shierwei; salt industry town; state power; regional society