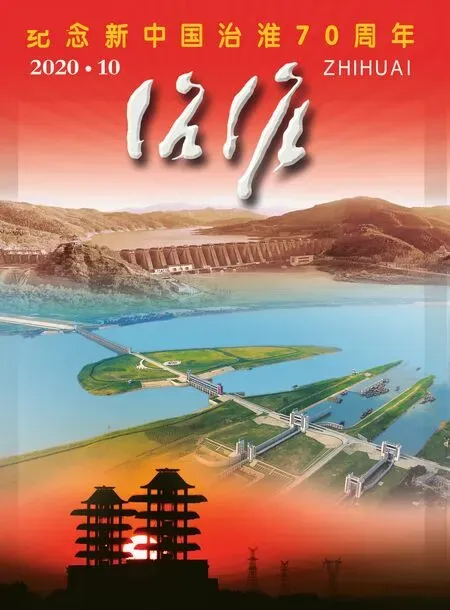

在纪念新中国治淮70周年座谈会上的致辞

淮河水利委员会主任

(2020年10月22日)

尊敬的魏山忠副部长,各位领导,同志们:

金风送爽,硕果累累。在这个满载收获的美好日子里,我们在这里召开纪念新中国治淮70 周年座谈会,深入学习习近平总书记视察淮河重要讲话指示精神,系统回顾总结70年治淮奋斗历程、辉煌成就和宝贵经验,共同谋划展望新时代淮河保护治理发展思路、目标举措和美好前景。这是一次凝聚力量和信心的会议,也是一次擦亮初心、筑牢使命、整装再发的会议。在此,我谨代表淮河水利委员会,向出席今天座谈会的各位领导和嘉宾,向来自治淮战线的同志们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

淮河横贯中原,和合南北,融通古今。千百年来,淮河生生不息哺育着两岸人民,孕育了灿烂辉煌而独具特色的淮河文化,在中华文明发展史上始终占有极其重要的位置。然而,淮河又是一条极为特殊和十分复杂的河流,地处我国南北气候过渡带,历史上受黄河长期夺淮的影响,淮河流域水旱灾害频发,沿淮人民饱受灾害之苦。

新中国的成立开启了淮河治理开发保护的新纪元。1950年10月14日,中央人民政府作出《关于治理淮河的决定》,翻开了淮河治理历史性的崭新一页。在“蓄泄兼筹”方针指引下,中国共产党领导沿淮人民掀起了三大历史阶段的治淮高潮。1951年5月,毛泽东主席发出“一定要把淮河修好”的伟大号召,掀起了第一次大规模治淮高潮。1991年,国务院召开治淮治太会议,作出《关于进一步治理淮河和太湖的决定》,确定实施以防洪除涝为主要内容的治淮19 项骨干工程,再次掀起治淮建设高潮。2011年3月,国务院办公厅印发《关于切实做好进一步治理淮河工作指导意见的通知》,明确了进一步治理淮河的目标和各项任务。2020年8月18日,在即将迎来新中国治淮70 周年的关键节点,习近平总书记亲临淮河视察治淮工程,查看淮河水情,详细了解淮河治理历史和淮河流域防汛抗洪工作情况,对淮河治理给予充分肯定、作出重要指示,为我们进一步做好新时代淮河保护治理工作注入了强大动力、提供了根本遵循,在治淮史上具有极其重大的里程碑意义。

70年来,我们基本建成了与全面建成小康社会相适应的水安全保障体系,为流域经济发展、社会进步、人民生活改善和社会主义现代化建设提供了重要支撑,谱写了盛世治水的淮河篇章。

一是基本建立了防洪除涝减灾体系。70年来,我们始终秉持“蓄泄兼筹”方针,上游兴建水库拦蓄洪水,中游利用湖泊洼地建设行蓄洪区滞蓄洪水、整治河道畅流洪水,下游扩大入江入海能力下泄洪水,建成一大批控制性枢纽工程。这些水利工程和防汛指挥系统等非工程措施一起,组成了较为完善的防洪除涝减灾体系,可有效抗御新中国成立以来流域性最大洪水。依靠这个体系和先进的防洪理念,我们成功应对了2003年、2007年等多次流域性大洪水,最大程度减轻了洪涝灾害损失。刚刚过去的2020年淮河、沂沭河洪水是对70年治淮成就的一次大考,淮委和流域四省强化预测预报预警,精准调度、联合运用水库、行蓄洪区以及闸坝等工程,充分发挥水利工程集成效应,实现了无一人伤亡、水库无一垮坝、主要堤防未出现重大险情,夺取了防汛抗洪工作的又一次全面胜利。

二是初步形成了水资源开发利用和配置体系。70年来,建成南水北调东线、中线一期工程,加快建设引江济淮工程,不断完善苏北引江工程,它们与流域内星罗棋布的河、湖、闸、坝一起,构成了流域“四纵一横多点”的水资源开发利用和配置网络,年供水能力达995 亿立方米,是新中国成立初期的10 倍。淮河流域以不足全国3%的水资源量,承载了大约13.6%的人口和11%的耕地,贡献了全国9%的GDP,生产了全国1/6 的粮食,有效支撑了流域经济社会的可持续发展。此外,淮河流域高效的水资源配置还为长三角一体化高质量发展、京津冀一体化发展、大运河文化保护传承利用等重大国家战略提供了充沛的“水动能”。

三是逐步构建了水资源与水生态环境保护体系。上世纪80年代,由于过度开发,流域河湖萎缩加剧,自净能力降低,生态系统失衡。1995年,国务院颁布第一部流域性水污染防治法规《淮河流域水污染防治暂行条例》,此后陆续开展了“零点行动”、淮河水体变清等重大防污治污行动,持续开展水污染联防工作,成功处置多起跨省河流水污染事件。自2005年以来,淮河干流已连续15年未发生大范围突发性水污染事故,淮河干流水质长期保持在Ⅲ类。党的十八大以来,按照“把水资源作为最大的刚性约束”的原则,我们全面落实最严格水资源管理制度,积极开展跨省河流水量分配,率先启动实施流域生态流量调度试点。统筹山水林田湖草系统治理,聚焦管好“盛水的盆”和“盆里的水”,强化水域、岸线空间管控与保护,有效提升上游水源涵养和水土保持生态保育功能,流域水生态文明建设取得显著成效。

四是不断加强流域综合管理体系建设。我们持续深化对淮河自然规律和社会发展规律的认识,坚持流域管理与区域管理、统一管理与分级管理相结合,坚持把各项水事活动纳入法治化轨道,初步形成多层次、多领域、相互配套的水法规体系和流域区域管理相结合的管理体制机制。进入新时代以来,更加注重统筹水的全过程治理与管理,更加注重调整人的行为、纠正人的错误行为,更加注重实现淮河保护治理的高质量发展,全面强化水利行业监管,逐步健全监管网络体系,深入开展河湖“清四乱”和河湖违法陈年积案清零行动,流域监管力度由弱变强,取得了小水库、农村饮水安全、河湖等领域监管重大突破,监管效果实现了从有名到有实的重大转变。

70年治淮,我们创造了一项又一项享誉海内外的治水奇迹:建成了气势恢弘的大别山水库群,创造了中国第一座连拱坝、第一座大头坝、第一座自行设计的重力拱坝等一系列首创性成果,兴建了新中国成立后全国最大灌区——淠史杭灌区,建成了亚洲最大的水上立交工程——入海水道淮安枢纽工程。党的十八大以来,在全国重要江河湖泊水功能区全覆盖监测、生态流量调度、水生态文明城市建设、推行河湖长制等多个方面走在全国前列,发挥了巨大的示范引领作用。

70年治淮,我们实现了治理水平和治理能力的迭代更新,从洪水管理到还河流以空间、给洪水以出路,从人定胜天到人水共生,人与自然和谐相处的科学理念不断深化。依法治水有力有效,科技管水与时俱新,智慧兴水蒸蒸日上,“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的目标正从美好的愿景一步步走向现实。

70年治淮,我们培养造就了一大批水利人才和精英。在治淮实践中诞生的“佛子岭大学”,成为新中国第一批现代坝工英才成长的摇篮;在历次治淮高潮中走出了一大批院士、专家和行业领军人物,为淮河持续的开发保护治理乃至全国治水兴水提供了重要支撑。

这些成就的取得,离不开水利部党组、各司局的关心和厚爱,离不开流域四省各级党委政府的鼎力合作,凝聚了几代治淮人和沿淮群众的无悔奉献与默默付出。在此,我代表淮委表示最崇高的敬意和最诚挚的谢意!

时间新故相推,奋斗永不止步。昂首走在千帆竞发、百舸争流的新时代,我们将沿着习近平总书记视察淮河时指明的发展方向,牢记嘱托、积极作为,奋力书写好新时代淮河保护治理新篇章。

——我们将致力于“安心淮河”建设,更加强调流域人民的亲身体验,更加注重流域人民的心理感受,着眼于全球气候变化和历史最大洪水,谋划构建更加完备的现代化防洪除涝减灾体系,让流域人民安心放心、高枕无忧。

——我们将致力于“清澈淮河”建设,把水资源作为最大的刚性约束,充分发挥河长制湖长制这一治水管水的利器,管好“盛水的盆”和“盆里的水”,还老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的美景。

——我们将致力于“生态淮河”建设,坚定不移走“生态优先、绿色发展”之路,加快构建南北气候过渡区域重要生态廊道,让流动的水再次塑造现代文明,让流动的文明润泽流域城乡全境。

——我们将致力于“富庶淮河”建设,进一步做好流域水利发展战略与国家重大发展战略的衔接,加快推进重大跨流域调水工程建设与后续规划,进一步提升流域水系互联互通水平,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,为全国大河流域绿色发展积累新经验、探索新路径。

——我们将致力于“共享淮河”建设,以基本公共服务均等化为目标,以流域为单元,以水为纽带,推动上下游左右岸、山区平原、沿海内陆协调发展,推进城乡一体化发展,营造共建共治共享治水新格局,持续提升治淮发展带给流域人民的获得感。

——我们将致力于“智慧淮河”建设,积极推进以智慧淮河为核心的流域综合管理能力体系建设,构建水灾害防御水资源科学配置物理网、水循环立体监测信息网、水事活动多目标管理网于一体的流域智能水网系统,以水利数字化、网络化、智能化驱动流域水利现代化。

各位领导,同志们,奋斗在二十七万平方公里的淮河大地上,传承着一代又一代治淮人砥砺而成的优秀传统,承载着亿万沿淮人民对幸福生活的热切期盼,新时代淮河保护治理事业具有无比广阔的时代舞台,具有无比强大的前进动力。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在水利部党组的坚强领导下,一茬接着一茬干、一年接着一年干,以尺寸之功,积千秋之利,力争在新的浩荡征程中跑出好成绩、实现新突破、迈上新台阶,奋力谱写好淮河保护治理新篇章,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量!

谢谢大家■