人民币五度“换妆”背后的故事

●黄沂海

名称之争:“解放”还是“人民”

解放战争节节胜利,但各解放区流通的货币名称各异,林林总总有250种之多,而且比价大相径庭,币值很不稳定,直接影响着金融、市场、物价及百姓生活的安定,为此,成立中央银行与发行统一货币被提上议事日程。

1947年4月,统管根据地财经的机构——华北财经办事处在河北省平山县组建,时任华北人民政府主席兼华北财经办事处主任的董必武起草了《华北财经办事处组织规程》,其中第五条明确指出“筹建中央财政及银行”。

即将诞生的中央银行及货币,应该取什么名字呢?有人提议,未来的中央银行由解放区相关银行合并组成,可称“解放银行”或“联合银行”,发行的货币就叫“解放币”或“联合币”;有人主张,中国共产党的宗旨是为人民服务,不妨称“中国人民银行”,庄重大气,又接地气,货币则叫“人民币”……董必武比较倾向取名人民银行的提案,他在发给中央的电文里表示:银行名称,拟定为中国人民银行。是否可以,请考虑示遵,名称希望早定,印钞时要用。其时,毛泽东正率领中央机关转战陕北,接到电报后即会同周恩来等人推敲商议,很快予以回复:可以用中国人民银行。

1948年12月1日,中国人民银行在河北省石家庄市宣告成立,同日华北人民政府发布通告:由中国人民银行发行的人民币在华北、华东、西北三区统一流通,所有公私款项收付及一切交易均以人民币为本位货币。

首批人民币刚刚出炉,票样就被立即送到了西柏坡,毛泽东赞不绝口:“人民有了自己的武装,有了自己的政权,现在又有了自己的银行和货币,这才真正是人民当家作主的共和国!”

1.首套人民币100元票面

2.遭遇“红黑之争”的第二套人民币1元券(相当于首套人民币1万元)

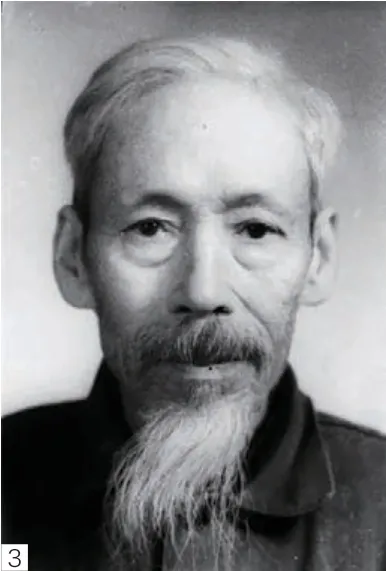

3.马文蔚先生

4.中国人民银行1948年在石家庄成立旧址

题字之惑:名人还是素人

首套人民币付印在即,票券上的“中国人民银行”请谁题写?时任华北财经办事处副主任、后来成为人民银行第一任行长的南汉宸想到了董必武,理由有二:一是新的中央银行机构的创建和人民币的发行都是在董必武的直接领导下进行的;二是董必武一手刚劲挺拔、俊俏舒逸的“柳体”在解放区有口皆碑。

起初,董必武自谦“字写得不好”,后来拗不过南汉宸的几番恳请,加之印钞迫在眉睫,他让夫人何莲芝找出一套干净的衬衣,沐浴更衣,虔心恭写,挥写了满满一整张纸,除了银行名称,还有各种货币单位及数字,经设计制版人员筛选后,神采倍添地出现在第一套人民币上。

新中国成立后,为了适应迅速发展的经济形势,消除第一套纸币遗留下来的“通货膨胀”(最大面额为50000元)、印钞质量良莠不齐等问题,南汉宸行长决定筹备发行第二套人民币,题字是否要换,他请示了周恩来。周总理表示:人民币代表了国家形象,马虎不得。

目前我国的机动车使用环境相对欧美、日本要恶劣,尤其是可吸入颗粒物对空气的污染更为严重,再加上我国的总体燃油杂志相对比较多,造成了在用机动车发动机的故障发生较欧美国家频繁。发动机的故障和使用环境又是相互关联一损俱损的。比如:尾气恶化、发动机抖动、加速无力、油耗增加、启动困难等等,这些现象不是很明显,因为这些问题没有故障灯或特别明显的现象让驾驶员感知故障的存在。这样不但对发动机排放又很大影响导致空气污染,而且此类故障会不断恶化,等到出现硬性故障后用户的维修成本会比早期处理更高,对于忠实用户来说出现故障后又会对店里的服务能力产生怀疑。

一天午休,在人民银行金融研究室工作的马文蔚被南汉宸请到了办公室。南汉宸特意从故宫博物院借来一支宫廷用笔,神秘兮兮地让马文蔚书写行名与相关面额汉字……直到第二套人民币面世,马文蔚才明白行长的良苦用心。他怎么也没想到,自己的墨迹一直沿用至第五套人民币,自己一不小心竟成为当世作品流传最广的“书法第一人”。

那时人民币的设计印制属于国家机密,30年后,这个谜团终于解开:1983年媒体引发一场“中国人民银行”究竟出自谁人手笔的争论,经过详细调查与取证,确认书写者为已经返乡务农的马文蔚。

油墨之疑:红色还是黑色

1955年第二套人民币发行没多久,人民银行就收到了各地群众的来信,反映红色1元券在流通过程中发生了严重的变色、油墨融化变黏等现象,以致新币难辨真假。对此,周恩来作出批示:尽快查明原因,确定究竟是政治原因造成的,还是技术原因造成的。

承担印制红色1元券的上海印钞厂迅速收集了部分存在严重质量问题的1元券加以研究,人民银行还请来中科院专家会诊分析,经过两个多月潜心试验,专家确认了1元券油墨融化变黏的症结是质量问题,而非“阶级敌人暗中破坏”。

中国人民银行遂向国务院请示报告:鉴于当前流通的1元券所用的红色油墨存在严重缺陷,经过对各种颜色的钞票进行试验,感到黑色油墨的性质最为稳定,具有耐酸、耐碱的性能,建议将新版1元券用黑色油墨印制,另以暖色底纹衬托,以便票券能经久耐用。

然而,原本票券上的红色天安门倏然“变了颜色”,在共和国刚成立不久的年代是非同小可的事。人民银行在想方设法改良工艺的基础上又印制了红色和黑色两种1元券样张供国务院领导审阅,实事求是地陈述各自利弊。1956年2月6日,国务院副总理陈云摆出观点:之所以需要改版,就是因为红色1元券在流通使用中耐酸、耐碱、耐光的性能较差,给群众造成了困扰。从改制后的样品来看,黑色的钞券墨色稳定,也比较清晰大方,利弊相较,利大于弊。至于纸币上天安门的颜色,不一定要和实际颜色相同,从保证钞票质量的角度考虑,黑色比红色更耐用一些,以改用黑色油墨印制为宜。周恩来最终亦批示同意。

版别之谜:进口还是国产

基于当时国内制造业基础薄弱及人民币防伪技术尚不成熟,印制第二套人民币中的3元、5元、10元三种大面额票券的重任,只能仰仗“苏联老大哥”的援助。经中央批准,人民银行派出4人小组随中国国际经贸促进会代表团赴莫斯科谈判,中苏双方于1953年8月正式签订了委托代印人民币的合同。

没过多久,首批满载3元券人民币的列车从莫斯科驶抵满洲里,货物标注“技术装备”。中方为此还制定了严密的交接方案,诸如“白天交货,以免出现意外;争取一天交货完毕;10人同时开启10节车厢;车厢两端要有小平台供警卫站岗……”

但风云变幻,随着中苏关系日趋紧张,人民币的印制发行也面临新的问题。为防止货币流通秩序可能遭遇的侵扰局面,1964年4月14日,中国人民银行发布《关于限期收回三种人民币票券的通知》,规定苏印“三种票”停止在市场上流通,一律回收销毁,限期一个月内到银行兑换成其他面额,逾期未收兑的一律作废。同时,人民银行马不停蹄开始发行自主印制的5元券人民币。由于那时国内暂时还无法印制10元券,因而在较长一段时期内,5元券便是第二套人民币的最大面值了。

上世纪60年代初,推出第三套人民币呈箭在弦上之势,原计划从苏联引进技术的设想无疑“泡了汤”。中国制钞专家克服重重困难,硬是在一穷二白的状况下,运用自制设备和自主技术生产出中国第一批固定水印印钞用纸,第三套人民币呱呱坠地,我国结束了“进口钞票”的尴尬时代。

头像之论:亮相还是回避

让伟大领袖毛泽东主席的形象出现在人民币的票面上,既是老百姓的朴素愿望,也是各国货币图案设计通行的做发。然而,毛泽东在世时发行的三套人民币,均未见有老人家的头像,原因何在?

筹备发行第一套人民币时,华北财经办事处参照解放区部分“边币”票面设计,将毛泽东的头像印在人民币上。毛泽东得知后当即反对:票子是政府发行的,不是党发行的,现在我是党的主席,不是政府主席,怎么能把我的头像印上呢?

后来中华人民共和国成立,毛泽东出任中央人民政府主席。第一套人民币的后续品种接踵而至,南汉宸乘着去中南海开会的间隙请示主席。毛泽东依然没有松口:中央人民政府主席是当上了,但当上政府主席也不能印,因为在进城前开会已经作了决定,我不能违反。毛泽东所说的“决定”,指的是中共中央七届二中全会上拍板的六条规定,即“不做寿、不送礼、少敬酒、少拍掌、不以人名作地名、不要把中国同志同马恩列斯平列”。

第二套人民币绘制时,央行设计团队试图“两全其美”,既不违反中央规定又能顺从民意,对票面做了匠心独运的设计,诸如2角券“毛泽东号”火车头上绘有领袖挂像,1元券天安门城楼上悬挂毛主席画像……送呈国务院审核时,这些善意的“小动作”被明察秋毫的周恩来一眼识破,向人民银行传达了毛主席不赞成票面上出现个人画像的意见。这样,1955年3月问世的第二套人民币,同样没有出现毛泽东的形象。

到了上世纪80年代,经国务院研究批准,从第四套人民币开始,票面上陆续出现毛泽东等老一辈革命家的形象,而当下正在流通使用的第五套人民币采用毛泽东的正面画像,更是被人们亲切地称为“毛爷爷”。