黄河沿岸不同生态功能区耕地整治与优化调控研究

关小克 王秀丽 任圆圆 张家旗 张绍阳

(1.郑州轻工业大学社会发展研究中心, 郑州 450002; 2.河南农业大学资源与环境学院, 郑州 450002)

0 引言

耕地作为土地资源的精华部分,是人类社会生存和发展的物质基础,众多学者基于不同视角进行了研究论证[1-6]。对于人地关系较为紧张的中国而言,维持耕地面积稳定不仅是“端好饭碗”的保障,同时也是实现经济发展、社会稳定、生态安全的基础。从20世纪90年代初期开始,快速发展的工业化、城镇化建设导致大量耕地资源被占用,为此政府主导实施了系列的土地开发整理复垦项目,在一定程度上实现了耕地总量动态平衡的战略目标。但“占补平衡”补充的耕地主要来源于对荒山、荒滩等后备资源的开发,长期过度强调耕地数量平衡,不可避免地造成“占优补劣”、生态安全被忽视等一系列问题[7-12]。

黄河流域是我国北方重要的生态屏障和农业生产基地,黄河三角洲及其沿岸滩涂是全国主要的耕地资源储备区[13]。黄河流域的土地利用变化引起众多学者的关注,其中,耕地资源是研究的重点领域[14-18],流域内耕地保护与利用的研究热度随着国家宏观形势的发展而不断发生变化,从最初的滩区开发与新垦耕地的生产能力测算[19-21],到耕地的演化轨迹与时空变换[13,22-23],再到生态效益与利用管理[24-26],研究内容呈现不断丰富化的趋势。加大对黄河流域的生态保护力度、推动黄河流域高质量发展是新时代的国家重大战略[27]。当前,打造以滩区湿地为代表的天然生态廊道、建设国家黄河生态公园是黄河沿岸区域即将开展的重大国土整治工程。黄河滩区曾经的无序开发已经被证明是一种短视行为。打通黄河生态廊道,恢复黄河滩区的连续性和完整性,构建优良的生物栖息环境,为自然争取更多的生态空间,必然会导致农业空间和生态空间的争地矛盾加剧。因此,科学识别“退耕还滩”的范围区间是落实滩区生态修复的基础前提,推动农业高质量发展需要立足于区域的资源禀赋条件,按照其生态功能定位,分区、分类施策,进而放大农业利用的倍增效应。

孟津县作为黄河中下游的典型区县,其地理环境特殊,区内耕地资源演变激烈。县域北部是黄河小浪底水库、西霞院反调节水库与黄河河道。自2000年7月黄河小浪底水利枢纽运行以来,主河道被控制在固定的河槽之内,县域东北部的沿岸滩涂由季节性淹水转变为大规模的农业开发,导致滩涂湿地空间不断萎缩;西北部是小浪底水库沿岸的黄土沟壑区,区内地形起伏大、田块破碎度高、生态敏感与耕作不便高度叠加,随着农业劳动力的逐步析出弃耕现象频现;南部与洛阳城区邻接,受城市扩张的影响,优质农业空间不断被建设挤压。传统发展模式忽视了耕地开发利用对区域生态安全的影响,并导致耕地数量与质量空间的不稳定,对粮食安全生产造成一定的隐患。本文以黄河沿岸的孟津县为例,通过构建国土空间生态重要性评价体系,划分国土空间生态功能区,研究不同生态功能区内耕地资源演变区域分异特征,以落实高质量发展为目标,梳理出适应不同功能区发展的耕地分类调控方案,以打通黄河生态廊道、恢复滩区湿地生态功能为导向,统筹考虑生态环境整治与社会发展、稳定等现实问题,提出滩区耕地退出利用的生态方案,以期为黄河流域生态保护和高质量发展提供案例借鉴。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

孟津县位于河南省中西部、黄河中下游地理分界处,孟津县中西部为黄土高原的余脉——邙山,东北部为黄河阶地,较为平坦,西部山区最高海拔481 m,东部黄河滩地最低海拔为120 m,东西长55.5 km,南北宽26.9 km,总面积734.77 km2。

黄河自新安县从西进入孟津县,流经小浪底镇、白鹤镇和会盟镇3个乡镇,黄河小浪底大坝位于孟津县小浪底村,小浪底水库总面积约为272 km2;西霞院水库大坝位于白鹤镇西霞院村,西霞院水库是小浪底水库的反调节水库,水库库区较为开阔,总库容达1.45亿m3,平均水深4~6 m。

1.2 数据来源与处理

土地利用数据来源于孟津县自然资源局提供的基于一调的2001年变更数据库(1∶5 000),基于二调的2018年变更数据库(1∶5 000);生态红线数据来源于孟津县自然资源局;水源及湿地保护区划来源于《河南黄河湿地国家级自然保护区总体规划(2012—2020年)》;DEM数据、土壤数据来源于中科院数据中心(http:∥www.resdu.cn)。

在数据处理方面,利用ArcGIS 10.2,对相关矢量数据进行统一空间坐标配准,通过对相关评价指标进行空间缓冲,获取国土空间生态重要性评价的基础数据;以《全国土地分类》(过渡期间适用)和《全国土地调查分类》(2007年)为基础,结合研究的需要和区域土地利用的现实特征,将研究区两期土地利用数据重新划分为耕地、建设用地、产业结构调整用地(园地、设施农用地、其他农用地)、林地、滩涂/水域、未利用地共6类,并进行10 m×10 m的栅格化处理。

2 研究思路与方法

2.1 研究思路

首先,以2018年土地利用现状为基础,依据区域自然和生态规划资料,从生态服务性、景观完整性和生态敏感性等方面选取指标,构建国土空间生态重要性评价指标体系,判别出国土空间的生态功能区间;其次,基于2001、2018年两期现状数据解析县域耕地的空间流向,将耕地变化情况与国土空间生态重要性评价结果相叠加,系统刻画不同生态功能区耕地演变的空间分异特征,并提出不同生态功能区耕地的优化调控路径;最后,以恢复滩区湿地生态功能为目标,以“生态优先,尊重现实,还原历史,保持稳定”的逻辑思路,提出黄河滩区的生态退耕方案。

2.2 研究方法

2.2.1国土空间生态重要性评价

系统查阅已有国土空间生态安全评价的研究成果[28-32],依据对土地生态系统的属性认知,强调国土空间生态安全的长期性和稳定性,充分考虑指标的代表性和数据的可获取性,紧密结合研究区的实际情况,从生态服务性、景观完整性和生态敏感性等方面选取评价因子,科学构建国土空间生态重要性评价指标体系(表1)。

表1 孟津县国土空间生态重要性评价体系Tab.1 Ecological importance evaluation system for territory development in Mengjin County

(1)生态服务性

土地利用格局变化影响生态过程,进而影响生态系统服务,生态系统服务耦合了自然系统与社会系统[33]。山水林田湖草是一个生命共同体,国土空间的生态重要性与土地的利用类型密切相关,黄河流域水资源保障形势严峻,准确把握区域实际情况,把水资源要素作为评价的最大刚性指标,因此,在用地类型方面赋予滩涂/水域最高分值;国土空间的生态系统服务功能与地块面积有关,某种土地利用类型面积越大,其生物多样性就越丰富、抗干扰能力就越强,面积越小的地块其生态功能就相对越弱,依据地块面积赋予相应的分值;《河南黄河湿地国家级自然保护区总体规划》将黄河滩区划分为核心区、试验区和缓冲区,依据保护规划确定湿地保护区的评价分值;生态红线对于维护自然生态系统的稳定,保障区域生态安全发挥着关键作用,因此,将生态红线内的土地直接纳入极重要区。

(2)景观完整性

只有维护生态系统的完整性才能实现区域生态结构和功能的稳定,景观完整性是表征国土空间生态安全的重要指标。孟津县黄河沿岸的山体、水域、湿地构成了区域种子斑块的主体,并构筑起了黄鹿山-小浪底水库-西霞院水库-黄河湿地水禽自然保护区等大型生态斑块,这些种子斑块在维持区域生态结构稳定方面发挥着重要作用;河流作为自然的线状生态结构要素,能够有效串联维持自然景观连续性的生态斑块,在GIS支持下,对区域的种子斑块和河流进行空间缓冲,并依据缓冲距离进行空间赋值,进而评价区域景观结构的完整性。

(3)生态敏感性

生态敏感性是指区域生态系统对人类活动干扰和自然环境变化的反映程度。土壤作为众多微生物资源的栖息地,其本身具有缓冲和过滤功能,土壤生态环境越脆弱,区域生态敏感性越强。孟津县大部分区域属于黄土丘陵区,县域整体的土层较为深厚,西北部的黄土沟壑区存在一定的水土流失状况,依据区域自然情况的整体把握,参照相关研究[29,31],将土壤质地与地形坡度相结合,评价区域生态敏感程度。

经多次的专家论证,确定以地块为评价单元进行指标赋值,采用层次分析法确定评价指标权重(表1),通过综合加权模型计算每个地块的生态重要程度指数Z,计算公式为

式中n——评价因子个数

Gk——第k个评价因子的量化分值

Wk——第k个评价因子的权重

2.2.2耕地的增减变化测度

将2001年耕地分布图与2018年土地利用现状图进行空间叠加,获取2001—2018年间孟津县耕地减少的空间变化情况,将2018年耕地分布图与2001年土地利用现状图进行空间叠加,获取2001—2018年间孟津县耕地增加的空间来源情况;将耕地增减变化情况与国土空间生态重要性评价结果进行叠加,获取不同生态功能区耕地演变的空间分布情况。

3 结果与分析

3.1 国土空间生态重要性评价

以国土空间生态重要程度指数来反映国土空间的生态重要性,指数越高,生态重要性越大。孟津县的国土空间生态重要程度指数分布范围为1~4.333,采用自然断裂点法将区域国土空间划分为:极重要区(2.908~4.333)、较重要区(2.001~2.908)、一般区(1~2.001)。

如图1所示,极重要区主要分布在黄河沿岸的会盟镇、白鹤镇和小浪底镇北部边缘的黄河河谷地带,区域面积为104.61 km2,约占全县国土面积的14.24%。该区属于狭长型河谷阶地,区内地形相对平缓,黄河作为大型生态廊道,有效串联小浪底水库、西霞院反调节水库、黄河湿地保护区等核心种子斑块,区域景观完整性强,生物多样性丰富,该区对维护黄河流域水生态安全具有极重要位置,其国土空间生态重要程度属于极重要层级。

图1 孟津县国土空间生态重要性分布图Fig.1 Spatial distribution of ecological importance within Mengjin County

较重要区主要分布在极重要区外围的小浪底镇南部、白鹤镇南部、会盟镇南部和横水镇西部,在常袋镇和麻屯镇也有少量分布,区域面积245.26 km2,约占全部国土面积的33.37%。该区域属于典型的黄土沟壑区,地块支离破碎,生态敏感性强,不当的农业利用容易造成水土流失,区内土地利用以林地、耕地为基质,建设用地为斑块,景观完整性差,其国土空间生态重要程度属于较重要层级。

一般区主要分布在城关镇、朝阳镇、送庄镇及平乐镇,区域面积为384.90 km2,约占全县国土面积的52.38%。该类型是孟津县国土空间的主体类型,区域大部分属于缓坡丘陵地带,流经区内的瀍河为季节性河流,导致大型生境斑块缺乏,区内耕地与建设用地高度混杂,景观斑块杂乱,区域整体生态服务功能不强,其国土空间生态重要程度属于一般层级。

3.2 不同生态功能区耕地演变的空间分异

耕地资源演变是一个减少、补充双向流动的时空过程,2001—2018年间孟津县社会经济迅猛发展导致城镇周边大量耕地被建设占用,小浪底水库、西霞院水库等大型水利工程的建设,也使黄河沿岸的土地利用形态发生明显改变。同时,孟津县通过土地开发整理复垦,维持了县域耕地面积的相对稳定。2001年全县耕地为468.32 km2,因建设占用、产业结构调整、退耕还林等影响共减少耕地144.33 km2,通过对建设用地复垦和滩涂、未利用地开发等措施共补充耕地面积90.8 km2,至2018年全县耕地面积为421.17 km2,17年间全县耕地面积净减少47.15 km2。本节从耕地减少去向和补充来源两方面入手,系统刻画不同生态功能区耕地演变的空间分异特征。

3.2.1不同生态功能区耕地的减少流向

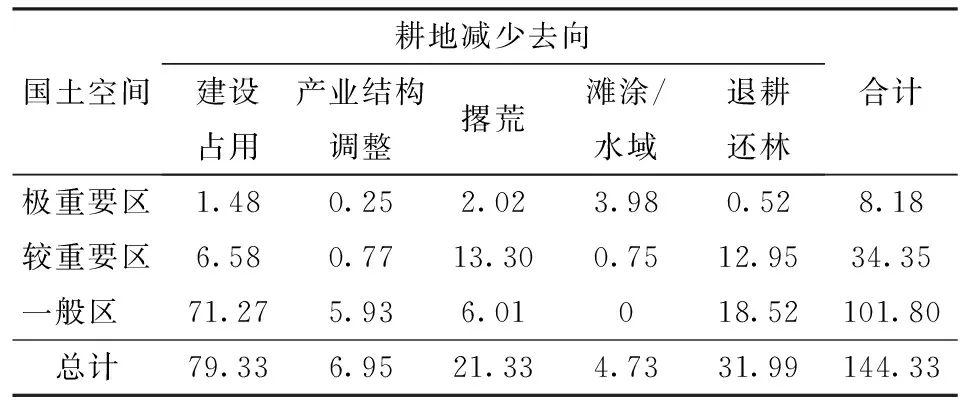

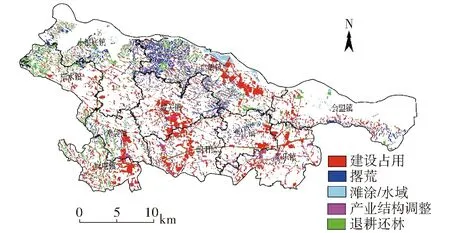

孟津县由于建设占用、产业结构调整、撂荒、调整为滩涂/水域、退耕还林而减少的耕地面积分别为79.33、6.95、21.33、4.73、31.99 km2(表2),其中,因建设占用而减少占的比重最大,为54.96%,主要分布在麻屯、城关、朝阳及白鹤等乡镇;其次是退耕还林和撂荒,分别占耕地减少总量的22.16%和14.78%,分布在小浪底、横水和白鹤等受地形约束较为强烈的乡镇,如图2所示。耕地因建设占用的减少不可逆转,是需要重点管控的类型,因利用效益的低下而产生的撂荒或者调整为林地是符合社会发展规律的减少,劣质耕地的退出利用有助于区域生态系统的修复,促进生物多样性建设;因产业结构调整而造成的耕地减少,大都是农户将耕地调整为利用效益更高的园地或设施农用地,由耕地转换为滩涂/水域主要是西霞院水库建设造成的耕地淹没。

如表2、图2所示,在极重要区耕地减少8.18 km2,占极重要区国土面积的7.81%,极重要区内耕地减少的主要流向是因水库建设淹没或调整为滩涂(3.98 km2)、撂荒(2.02 km2),极重要区内耕地退出利用有利于区域生态环境的修复,该区域应以生态安全作为刚性约束条件,严格管控耕地转化为建设用地。

表2 2001—2018年孟津县不同生态功能区耕地资源减少流向Tab.2 Conversion of cultivated land into other land use types in different ecological function areas from 2001 to 2018 km2

图2 2001—2018年孟津县耕地减少的类型及空间分布Fig.2 Types and spatial distribution of cultivated land decrease in Mengjin County from 2001 to 2018

在较重要区耕地减少34.35 km2,占较重要区国土面积的14.01%,较重要区内耕地减少的主要流向是撂荒(13.30 km2)、退耕还林(12.95 km2),该区作为极重要区的外围缓冲地带,区内部分耕地受地形制约,田块面积较小,农田设施配套不完善,机械运作不便,随着农户的务农机会成本不断增加,处于边际化状态的耕地就会被撂荒或退耕还林,并呈现不断增加的趋势。

在一般区耕地减少101.80 km2,占一般区国土面积的26.44%,一般区内耕地减少的主要流向是建设占用(71.27 km2)、退耕还林(18.52 km2),该区域与洛阳中心城区邻接,是孟津县规划的“一体两翼”(一体,以县城为中心与洛北现代服务中心对接,两翼:南翼以麻屯、常袋为中心,建设功能完备、优势突出、特色明显的卫星城市;北翼以会盟、白鹤和华阳产业集聚区为依托,着力打造北部新城)产业发展核心地带,受到城市产业扩散的影响,耕地不断被建设占用,部分农户将耕地调整为花卉、观光等设施农业来维持其经营利润,由于非农务工机会多,也使不少农户将耕地调整为林地,彻底放弃耕作利用。区内因建设占用减少的耕地占耕地流失总面积的89.84%,控制不合理的建设占用,是该区域耕地调控的主要方向。

3.2.2不同生态功能区耕地的补充来源

孟津县通过建设用地复垦、产业结构调整、未利用地开发、滩涂开发、林地调整而补充的耕地面积分别为30.15、8.09、20.35、26.98、5.23 km2。由表3可以看出,建设用地复垦补充耕地数量最多,占补充耕地总量的33.20%,这与河南省早期开展的“三项整治”(“空心村”、砖瓦窑、工矿废弃地整治),以及近年来开展的“增减挂钩”工作密切相关;其次,滩涂开发26.98 km2,占补充耕地总量的29.71%,这是因为小浪底大坝截留成功后,黄河沿岸滩涂开发成为补充耕地的重要来源,主要分布在会盟镇,如图3所示;另外,作为黄土高原的余脉,孟津县荒山、荒坡广布,未利用地开发也是补充耕地的重要途径之一,未利用地开发20.35 km2,占补充耕地总量的22.41%,主要分布在白鹤、小浪底等荒地资源较为丰富的乡镇。

表3 2001—2018年孟津县不同生态功能区耕地资源补充来源Tab.3 Conversion of other land use types into cultivated land in different ecological function areas from 2001 to 2018 km2

图3 2001—2018年孟津县耕地增加的来源及空间分布Fig.3 Sources and spatial distribution of cultivated land increase in Mengjin County from 2001 to 2018

极重要区内补充耕地面积为26.33 km2,占极重要区国土面积的25.16%,极重要区内补充耕地的主要途径为滩涂开发(22.94 km2),区内大规模的滩涂开发导致滨河湿地急剧减少,区域生态系统服务功能下降、生物多样性受到严重影响,如不采取有效的生态修复措施,必将造成难以挽回的生态后果。

较重要区补充耕地面积为33.17 km2,占较重要区国土面积的13.53%,较重要区内补充耕地的主要途径为建设用地复垦(12.26 km2)、未利用地开发(12.39 km2);一般区内补充耕地面积为33.30 km2,占一般区国土面积的8.65%,一般区内补充耕地的主要途径是建设用地复垦(17.01 km2)、未利用地开发(7.16 km2)。

从表3可以看出,较重要区和一般区内补充耕地来源较为相似,建设用地复垦和未利用开发是主体。将夹杂在耕地中的砖瓦窑、工矿废弃地、空心村统一复垦,可以促进耕地的集中连片,有助于耕地规模化利用;但是对未利用地的开发还需商榷,由于历史上人们总是先开发自然条件优越的土地,经过长久的开发,适宜开垦的土地基本开垦殆尽,目前能够开发土地大都是山区自然适宜性差、耕作不便的脆弱土地,在大量的现状耕地被撂荒、调整为林地的背景之下,对区域未利用地开发,容易造成开发后就被撂荒的过程性浪费。

3.3 不同生态功能区耕地的优化调控

长期对滨河滩涂的开发,导致滩区湿地急剧萎缩,耕地重心不断向黄河沿岸靠近,探索以生态优先、绿色发展为导向的耕地调控方案是推动黄河流域高质量发展的必然路径。在孟津县耕地边际化风险不断加大的背景下[33],需要结合区域的优势空间和社会经济基础,系统平衡生产、生活和生态需求[34],制定出差别化的耕地利用方案。

3.3.1极重要区耕地利用

极重要区现状耕地总面积为42.86 km2,占极重要区国土面积的40.95%,滩涂开发的新增耕地占区域耕地总面积的53.52%。新开垦土地主要用于种植水稻和小麦,部分低洼地带被开辟为鱼塘。滩涂开发导致天然植被、鸟类栖息地受到不同程度破坏,不当的农业利用给黄河滩区带来了面源污染,区域生态功能定位与区域土地利用产生严重冲突。

区域耕地调控方案:以服务于黄河流域生态安全为目标,通过综合整治全面提升区域的生态服务性和景观完整性;积极落实滩区退耕,将黄河湿地生态功能恢复作为调控利用的终极目标,尽力还原滩区湿地原貌,开展过境电线入地治理,构建优良的生物栖息环境,降低对黄河湿地水禽迁移的人为阻隔;对于滩区继续耕作的土地,要以耕地生态化利用为方向,全面强调人与自然的和谐共生,实施“平衡”、“可循环”、“多样化”生态耕作模式。

3.3.2较重要区耕地利用

较重要区现状耕地总面积为168.72 km2,占较重要区国土面积的68.81%,区内新增耕地占区域耕地总面积的19.66%。该区整体的产业基础较为薄弱,区内耕地利用存在的限制性因素较多,在城市虹吸效应的作用下,长时期的人口单向流动,使得耕地弃耕现象频频出现。

区域耕地调控方案:全面权衡耕地的生产、生态功能,慎重对待未利用地开发;在丘陵区,要加大对自然本底条件好而耕作不便利耕地的整治力度,系统配套农田基础设施,为省工性机械的使用奠定基础,降低耕地被边际化利用的风险;在平原区要加大对低效建设用地的复垦力度,结合劳动力转移情况,配套跟进权属调整,适时推进田块归并,为规模化农田建设创设条件。

3.3.3一般区耕地利用

一般区现状耕地总面积为209.6 km2,占一般区国土面积的54.46%,区内新增耕地占区域耕地总面积的14.93%。受城市辐射扩散影响,区域发展空间、生态空间、生产空间高度叠加,临近城区的耕地被建设用地切割得支离破碎,普遍转型为非粮化利用,远郊地带由于耕作效益低下,在比较利益的驱使下,不少耕地被调整为林地。

区域耕地调控方案:全面遵守乡村生产活动与景观价值、功能定位相匹配的原则,推动耕地的复合利用;在城乡交错区,要不断扩大休闲优美的农地服务空间,全面提升耕地的农耕体验、生态涵养、观光休闲等多元生活功能;在人口流失集中区,按照超前性、换代性的理念,以社会化平台为依托,有步骤推动撂荒耕地、闲置宅基地向“共享农田”、“共享庄园”转型,提升资源利用效率;在远郊农田区,围绕美丽乡村建设,强化耕地“优质、高产、高效”的生产功能,建立更加可靠的粮食保障基地。

通过差别化的耕地优化调控,构建层次分明的黄河生态圈层,有利于放大国家黄河生态战略的叠加效应。

4 极重要生态区耕地退出与生态修复

极重要区现状耕地总面积为42.86 km2,其中,由历史继承的耕地为16.72 km2,此类耕地,要在符合相关规划的基础上,推动其生态化耕种;另外,由滩涂开发的新增耕地为22.94 km2,对该类耕地,要结合其区位条件实施分类管理。耕地的退出利用需要考虑历史因素、社会稳定、粮食安全、发展规划与生态修复等多种因素[34-35],因此,本着“尊重现实,还原历史”的基本思路,结合生态红线划定、滩区功能差异[36],确定相应的调控方案。

4.1 耕地退出方案

(1)生态红线内的耕地应全部退出

生态红线涵盖了重要生态功能区、生态脆弱区和生物多样性保育区,是目前为止国家确定的最为严格的生态保护空间,是确保区域生态安全的刚性底线,落入生态红线内的耕地面积为2.81 km2,需要退出利用。

(2)由滩涂开发的新增耕地需要分类施策

以恢复滩区湿地生态功能为目标,依据黄河中下游滩区功能区[36](图4),对2001年滩涂被开垦为耕地的土地,采取针对性的生态修复措施。

图4 黄河中下游滩区功能区示意图Fig.4 Diagram of functional zoning in middle and lower reaches of Yellow River bottomland

Ⅰ带为河床自然湿地,该区域是鸟类和爬行动物的主要栖息地,应作为湿地核心区予以重点保护,尽量减少人类活动干预,目前该区没有耕地。

Ⅱ带为滨河生态修复关键带,该区域为距离河岸200 m以内的地带,区内土壤为沙壤质,导水性强,保肥性差,农业耕作活动容易造成河流污染,应该禁止农业利用,区内有5.67 km2的耕地是由滩涂开发而来,需要退出利用,如图5所示。

Ⅲ带为滨河水文交错带,该区域为距离河岸200~400 m的地带,区内地下水与河流水联系密切,应尽量减少农业生产活动,确保河流及地下水的水质安全,区内有4.19 km2的耕地由滩涂开发而来,需要退出利用。

Ⅳ带为河漫滩外围区域,该区域距离黄河河道有一定的空间距离,区内现有13.08 km2耕地由滩涂开发而来,该区的耕地利用对黄河湿地生态的影响有限,对该类耕地需要采取环境友好、生态安全的耕作方法,充分发挥耕地利用的经济、社会、生态等多重效应。

4.2 退出耕地的生态修复

黄河滩区的生态修复必须以湿地生态功能恢复为导向,依据区域的立地条件配置相应的植被结构,通过系统化的修复,建立生态功能完整的滩区湿地生态系统。

在修复方向上,斑块的空间邻接特征是观测研究对象适宜某种用地类型的重要表征,假如退出利用耕地与湿地灌木林相邻接,且邻接边界大于50%,则表示该地块修复为湿地灌木林也是可行的。由于耕地利用的多适宜性,在具体的修复措施上要体现出因地制宜的特点。

在生态修复关键带,应在滨河地带的退耕土地上合理种植人工防护林,既防护河流侵蚀,稳固河岸,也可以为鸟类提供觅食繁衍场所,在防护林外侧耕地上要结合滩区微地貌,在地势低洼区种植耐水的湿地灌木,在缓丘区种植固土、耐淹、耐旱的乡土植物,增加滩区植被覆盖率,落实接近纯自然的湿地生态恢复。

在水文交错带,将该区域的退耕土地改造为具有湿地功能的荷塘或鱼塘,莲藕种植的人为参与过程较少,莲藕在其生长过程中能够吸收大量的营养物质,从而减缓污染物对河流及地下水的影响;鱼塘养殖应遵循生态优先的基本原则,通过合理的食物链布局,既起到净化水质的作用,又可为鸟类提供更多的食物资源。

综上所述,本研究确定的滩区退耕总面积为12.67 km2,约占全县耕地总面积的3%,由于黄河滩区土壤透水性强,跑肥、漏肥严重,耕地质量等别低,该退耕方案对粮食安全影响有限。收入是影响农户退耕意愿的重要因素,将部分适宜的土地改造为具有湿地功能的荷塘或鱼塘,通过开展湿地观鸟、荷塘泛舟、鱼塘垂钓为主体的生态游,可弥补部分的退耕损失。推动滩区退耕还需要配套相应的政策支持,否则,在现有的耕地保护考核体系下,可能会出现退耕与开发的时空冲突。

5 结论

(1)耕地资源演变是一个减少、补充双向流动的时空过程,由于城镇扩展及大型水利工程建设导致孟津县黄河沿岸的土地利用形态发生明显改变,孟津县长期对滨河滩涂的开发导致滩区湿地急剧萎缩、县域耕地重心不断向黄河沿岸靠近。

(2)通过差别化的耕地优化调控,构建层次分明的黄河生态圈层,有利于放大国家黄河生态战略的叠加效应。在国土空间生态极重要区,应以服务于黄河流域生态安全为目标,积极实施生态退耕;在国土空间生态较重要区,应谨慎实施未利用地开发,充分利用现有耕地,确保撂荒规模不再扩大;在国土空间生态一般区,针对高端农产品消费与日俱增的时代背景,应积极实施以功能为导向的耕地复合利用,扩大休闲优美的农地服务空间,并适时推进“共享农田”、“共享庄园”建设,推动城乡高质量融合发展。

(3)确定的滩区退耕总面积为12.67 km2,约占全县耕地总面积的3%,该退耕方案对粮食安全影响有限。将部分适宜的土地改造为具有湿地功能的荷塘或鱼塘,通过开展以湿地观鸟、荷塘泛舟、鱼塘垂钓为主体的生态游,可弥补部分退耕损失。推动黄河滩区退耕方案的落实还需要配套相应的政策支持。

———黄河滩区主题美术作品展