楚地简帛医书假借字音形关系探析

杨艳辉

摘要:楚地简帛医书材料成书于汉代,文字使用情况比较混乱,假借现象严重。运用统计和定性方法等对楚地简帛医书中的633对假借字进行量化分析,考查其借字与正字的字音相近度及字形相关度,发现绝大多数假借字组因声符相同,存在一定音形关系。假借字的研究应借助假借字音相近度与字形相关度之间的密切联系,从汉字本身所带有的与形体相关的语音信息来分析和研究。

关键词:简帛医书;假借;音形关系

中图分类号:H12文献标志码:A文章编号:1008-4657(2020)04-0005-05

汉字用以记录汉语词义,集音、形、义为一体。如果汉字的形体结构所传达的意义与词义没有联系,只是用它的音去表达另一汉字形体所传达的意义,这种现象被称为假借。因汉字产生早期数量较少,而要表达的意义太多,于是假借现象严重。秦汉时期是文字孳乳的繁盛时期,形声字在此时期得到了长足的发展。与此同时,这一时期的文字使用情况也相当混乱,假借现象突出。目前已出土的简帛医书中,以“马王堆医书”和“张家山医书”为主体的楚地简帛医书数量多,内容丰富,且其成书年代恰在秦汉时期,文献长期埋藏于地下,未经后人改动与增删,其文字和内容都较为真实地保存了当时文献的原貌,是我们进行假借字研究的珍贵材料。

數年来,学界对假借字的研究和分类看法不一,其争论主要集中在本无其字的假借和本有其字的假借。前者属造字之法,即狭义之假借;后者属用字之法,即含通假的广义之假借。裘锡圭在《文字学概论》里指出:“在通假和本无其字的假借现象中,被借的字都是当作音符来使用的。从文字结构上看,通假字和本无其字的假借字的性质是完全相同的。”[1]刘又辛先生也认为:“叫做假借或通假都可以,但必须承认这二者本无区别。因为,第一,本无其字的假借和已有其字的假借这两种假借很难区分;第二,这二者的性质并无不同,没有必要区分。”“不管它是本无其字的假借,或是以后已有其字的假借,假借字的性质都是一样,都是借一个同音字来表示某个词。所以,把假借字划分为两类,一类叫做假借,一类叫做通假,那是不必要也做不到的。”[2]古代文献的大量亡佚,调查是否本有其字是非常困难的。因此本研究所谈假借皆为广义的假借,对本有其字或本无其字的假借不作区分。

人们在文字研究中试图以声韵为纽带,从假借字的形体分析中窥探秦汉时期形声字的发展状况,这一想法恰为假借字的分类研究打开了一条新思路,即从汉字本身所带有的与形体相关的语音信息来分析假借字。形成假借关系的字组在音形相关度上究竟存在怎样的关系?我们运用统计和定性方法对楚地简帛医书中的633对(1)假借字进行量化分析,考查其借字与正字的字音相近度及字形相关度,以为假借字的研究提供更多翔实可靠的数据。

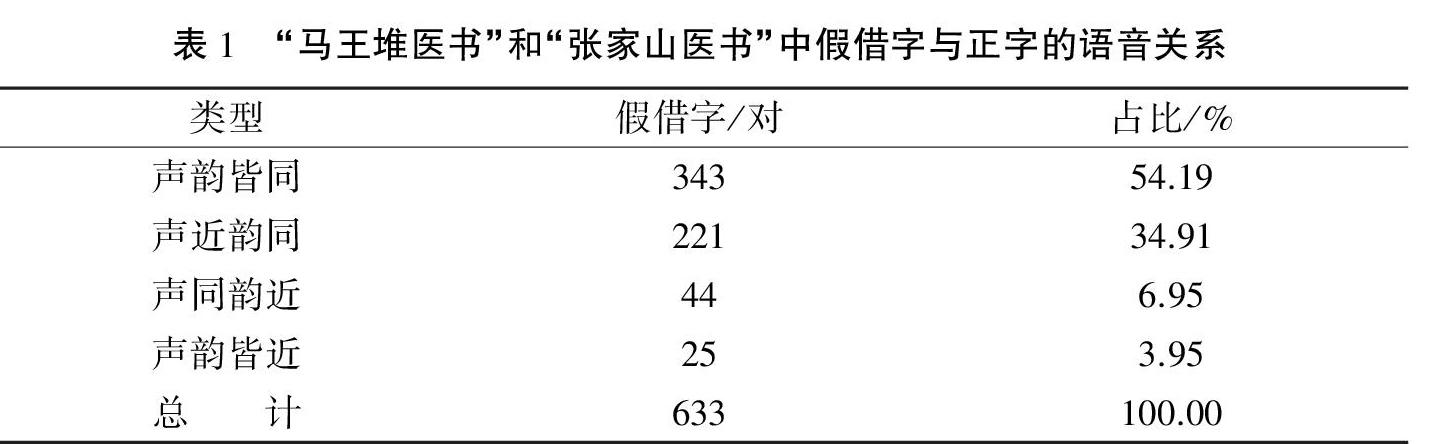

一、假借字音相近度分析

一般而言,古人使用假借都是建立在音同或音近的基础之上的。汉语的音节是由声、韵、调三部分组成,在论及假借字与正字的语音关系时按理应对声调加以研究,但因各方学者对声调的形成时代皆有争论,仍无定论,且“在声韵相同的条件下,声调音平上去调的差别并不十分重要,除非平上去与入声的差别,因为入声还常伴随着韵尾的不同”[3],可见声调在通假中的制约作用较小,故本研究讨论通假字与本字的语音关系时未涉及各字的声调。本研究基于王力先生拟构的上古韵部三十部和唐作藩先生《上古音手册》三十二纽声母系统,依据假借的语音关系将材料中的假借字分为声韵皆同、声近韵同、声同韵近和声韵皆近四类。

(一)声韵皆同

王力先生在《双声叠韵的应用及其流弊》一文中指出:“(假借)如果既是双声,又叠韵,则其可靠程度还可以高些,因为这样就是同音或差不多同音(如仅在韵头有差别),可以认为同音相假。”[4]正是因为假借的音同或音近原则,无论是在传世文献还是出土文献的语音研究中,假借的声韵皆同相比而言是占主导地位的。楚地简帛医书文献之“马王堆医书”和“张家山医书”中假借字总计633对,其中声韵皆同者有343对,占总数的54.19%。

(二)声近韵同

根据古音假借原则,互为假借的两字在韵部相同的情况下,声部虽不同,但属于同一发音部位,也算符合通转的规律。楚地简帛医书之“马王堆医书”和“张家山医书”中凡声近韵同者221对,约占总假借字组的34.91%。其中借字声纽为唇音者41对,借字声纽为舌音者66对,借字声纽为齿音者60对,借字声纽为牙音者53对,借字声纽为喉音者仅1对。纵观以借字为主母的假借字组,绝大多数为发音部位相同而假借,声纽跨类假借者多是二字声部发音部位相近。

(三)声同韵近

音同或音近既然是形成假借关系的必要条件,那么在声纽相同的情况下,韵部须相近方可假借。也就是说,在声纽相同的情况下,韵部虽不同部,但其主要元音相同、韵尾的辅音相对,或者主要元音相近,韵尾相同。韵部相近的关系大致可分为旁转、对转、旁对转和通转。元音相近、韵尾相同或无韵尾者为旁转,如之部与幽部、屋部与铎部、蒸部与阳部等。无韵尾的韵部和韵尾为舌根音-k或-ng的韵部相对应、韵尾为舌面元音-i的韵部和韵尾为舌尖音-t或-n的韵部相对应、韵尾为唇音-p的韵部和韵尾为唇音-m的韵部相对应者皆为对转,如之部与职部、歌部与元部、缉部与侵部等。旁转而后再对转者为旁对转,如幽部与屋部、月部与真部等。元音相同但韵尾发音部位不同者,或元音不同但韵尾同为塞音或鼻音者皆为通转,如之部与文部、锡部与质部、真部与侵部等。简帛医书材料之“马王堆医书”和“张家山医书”的633对假借字中,声同韵近者44对,占总假借字数的6.95%。在声部相同的情况下,韵部对转者有19对,旁转者有9对,旁对转者有4对,通转者有12对。

(四)声韵皆近

王力先生曾说:“(假借)至于只是双声或只是叠韵,那么可靠的程度更微末了;再加上‘古双声‘旁纽双声‘旁转‘对转等等说法,通假的路越宽,越近于胡猜。”[5]有学者指出,我们不能否认某一时期语音音系有前一时期程度不同的语音要素,也不能否认某一时期各地方虽有差异性但也有某些共性的一面。正是由于某一时期、某一地域因素的影响,而使有些从拟音系统看上去是不可能音同或音近的两字在材料中互为假借关系。楚地简帛医书之“马王堆医书”和“张家山汉简”的假借字组中声韵皆近者25对,仅占假借总数的约3.95%,如单独从声或韵考虑的话,则仅占假借总数的约2.56%。可见此类型的假借只是一些特殊情况,虽声相近、韵相近,绝不是假借的普遍规律,但我们也绝不能忽视此类型的假借。

综上,简帛医书材料之“马王堆医书”和“张家山医书”中的假借字与正字的语音关系及所占比例见表1。

王力先生强调,如有假借关系的两字韵母相差很远,即使是双声也不能假借;反之,如有假借关系的两字声母相差很远,即使迭韵也不能假借,即应遵循“假借字语音必须相同或相近”原则。从以上所列633对假借字的分类来看,也正好与此规律相符,其假借的字音相关度极高,声韵皆同者所占比例已超一半,韵同多于声同,余者为韵近或声近者。

二、假借字形相关度分析

前贤很少有人从字形关系上来对假借进行研究,甚至曾有学者认为借字与正字往往没有字形上的联系。如孔德明先生在《通假字界说》一文里明确:“从字形上看,借字和本字之间也没有什么必然的联系。”[6]然而我们在对楚地简帛医书之“马王堆医书”和“张家山医书”假借字组进行分析时发现,人们在借用汉字时多倾向于与正字字形相关的字。楚地简帛医书中假借字按借字与正字字形的关系大致可以分为六类。

(一)借字包含正字

借字包含正字,是指借字为形声字,正字为其声符。例如,借字“葆”是“从艹保声”,正字“保”是其声符。再如,借字“节”是“从竹即声”,正字“即”显然是其声符。按照張儒先生的声素理论,“节”“即”这组假借字的声素应归至原始声素“卪”,因为虽然“节”是以“即”为声的,但“即”又是“从皀卪声”的。此部分主要展示有假借关系的借字与正字的字形关系,因此对它们的分析不必细致到原始声素。经过整理,我们发现楚地简帛医书之“马王堆医书”和“张家山医书”的假借字中,借字包含正字者有33对,为假借字组总数的5.21%。其中声韵皆同者有21对,声近韵同者11对,声同韵近者1对,反映出这类假借类别中借字与正字的形和音都是有联系的。

(二)正字包含借字

正字包含借字,是指正字是形声字,借字是正字的声符。例如,从字形结构来看,正字“按”包含了借字“安”;从谐声理论来看,正字“按”是“从手安声”,借字“安”是正字“按”的声符。再如,从字形结构看,正字“究”包含了借字“九”;从谐声理论来看,正字“究”是“从穴九声”,借字“九”是正字“究”的声符。循此规律,我们发现楚地简帛医书之“马王堆医书”和“张家山医书”的假借字中,借字包含正字者有209对,为假借字组总数的33.01%。其中声韵皆同者有123对,声近韵同者80对,声同韵近者5对,声韵皆近者1对。

(三)借字和正字声符相同

借字和正字声符相同,是指借字和正字拥用共同的声符,但形符不同。例如,借字“案”是“从木安声”,正字“按”是“从手安声”,二字的声符同为“安”。再如,借字“瘨”是“从疒真声”,正字“颠”是“从页真声”,二字的声符同为“真”。对此类型的分析,我们不能仅限于借字与正字字形,而应用张儒先生所提倡的声素理论,将声符细至最原始声素。如借字“薄”是“从艹溥声”,正字“膊”是“从肉尃声”,看似二字的声符不同,但如往下细推,“薄”字的声符“溥”又是“从水尃声”,与正字“膊”声符一致,依据此规律分析,借字和正字之声符自然是相同的。楚地简帛医书之“马王堆医书”和“张家山医书”假借字组中借字和正字声符相同者有213对,约占总数的33.65%。其中声韵皆同者108对,声近韵同者93对,声同韵近者9对,声韵皆近者3对。

(四)借字和正字形符相同

借字和正字形符相同,是指借字和正字仅形符相同,声符之间没有任何字形上的相似关系。这一类型的假借,借字和正字的声符之间一般会有语音的相同或相近。例如,借字“瘅”和正字“疸”都从“疒”旁,声符“单”和“旦”上古同为端母元部字,但在字形上却没有半点联系,没有共同的声素。“又”“有”“右”三字因都从“手”形,故亦列入此类。楚地简帛医书之“马王堆医书”和“张家山医书”假借字组中,借字和正字形符相同者仅20对,约占总数的3.16%。其中声韵皆同者11对,声近韵同者3对,声同韵近者3对,声韵皆近者3对。

(五)借字和正字字形无关

借字和正字字形无关,是指借字和正字在声符和形符上都没有联系,仅两字古读相同或相近罢了。例如,“黄”“蝗”二字在字形上无关,但上古音皆为匣母阳部字。“蕃”“矾”二字在字形上无关,上古却同为并母元部字。楚地简帛医书之“马王堆医书”和“张家山医书”假借字组中,借字和正字字形无关者有131对,约占总数的20.06%。其中声韵皆同者56对,声近韵同者33对,声同韵近者25对,声韵皆近者17对。

(六)特殊情况

还有一些假借字组情况复杂,将其归入以上所列五类十分不妥,故将其合而归为特殊情况类。比如,“雚”借为“萑”、“桷”借为“触”,从字形上看二字有相同的构字部件,但前一组相同部件“萑”与后一组相同部件“角”都是一为形符,一为声符,归于上述五类任何一类都不合适。再如因上古“童”“重”二字关系密切,而形成的一系列假借等等。鉴于这些不好归类的情况,故列特殊情况类。楚地简帛医书之“马王堆医书”和“张家山医书”假借字组中,属特殊情况者27对,约占总数的4.27%。其中声韵皆同者12对,声近韵同者12对,声同韵近者2对,声韵皆近者1对。

综上,简帛医书材料之“马王堆医书”和“张家山医书”中假借字与正字的字形关系见表2。

由表2可见,楚地简帛医书研究材料中假借字组共633对,前四类皆为字形相关,多达475对,约占总数的75.03%,高度体现了假借字组借字与正字字形的相关度。无独有偶,沈祖春先生在对《马王堆汉墓帛书[壹]》中的假借字之借字与正字字形有无关联进行统计时发现,研究材料中假借字总数为531对,其中字形相关者有393对,约占总数的74%。他还发现:“从我们对出土材料《帛书[壹]》《银简[壹]》以及伍先生对《大字典》通假字的分析来看,三种材料中,借字与正字字形有联系者在总数中的比例分别为74%、74.5%、62%,无关者仅分别占26%、25.5%、38%。”[7]这些数据结果与我们对楚地简帛医书之“马王堆医书”和“张家山医书”假借字组借字、正字字形关系的统计高度一致,二者统计数据与孔德明先生的论断出入极大。可见,关于“借字与正字字形无联系”的论断是错误的,人们在借用汉字时,多倾向于借用与正字字形相关的字。